कोविड-19 महामारी के दौरान राइड सेवा मुहैया कराने वाली एग्रीगेटर एप्प की कुल संख्या में तेजी से इज़ाफा हुआ, जिससे गिग संबंधी कामों में भी वृद्धि आयी। 2019 से पहले जहां केवल दो या तीन राइड एप्प मौजूद थी, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर दर्जनों तक पहुंच गयी है। ऐसे में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बुकिंग का किराया घटाती रहती हैं, जिससे मेरी तरह बहुत से गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है।

बीते कुछ वर्षों में तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने इस मुद्दे पर बहुत से अभियानों और हड़तालों का संचालन किया है। 2023 में हमने हैदराबाद में ‘नो एसी कैंपेन’ की शुरुआत की। एक तो हमें वैसे ही राइडिंग एप्प से कोई खास कमाई नहीं होती और उस पर अगर हम गर्मी में एसी भी चलाएंगे, तो हमारी कोई बचत नहीं हो पाएगी। इसलिए जब कोई विकल्प नहीं बचा, तो हमने गर्मियों में बिना एसी के गाड़ियां चलानी शुरू कर दी। हमारी मुहिम एक हद तक सफल भी हुई। इसने ग्राहकों के साथ-साथ एप्प कंपनियों का भी ध्यान खींचा। नतीजन कुछ एप्प कंपनियों ने हमारे किराए में मामूली बढ़ोतरी की। लेकिन कंपनियों को यह समझना चाहिए कि जब भीषण गर्मी पड़ती है, तब बदले हुए मौसम के अनुसार हम भी उचित किराया पाने के हकदार हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के हितों की रक्षा के लिए यूनियन लगातार कानूनों की मांग कर रही है। हमने तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (अधिकार और कल्याण) विधेयक का प्रस्ताव दिया है, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली, न्यूनतम मजदूरी, समान किराया और शिकायत निवारण तंत्र जैसे जरूरी प्रावधान शामिल हैं।

हमारी मांगों की सुनवाई और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यूनियन लगातार सरकार और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। उदाहरण के लिए, हम चार वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैब ड्राइवरों को निःशुल्क पार्किंग, शौचालय और विश्राम स्थलों की सुविधा मुहैया कराने में सफल हुए हैं। आज जब गिग और प्लेटफॉर्म से जुड़ी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार और निजी कंपनियां हमारे हितों की अनदेखी न करते हुए हमें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें।

इन तमाम प्रयासों के बावजूद हम अभी भी बेहद कम किराए पर काम करने के लिए विवश हैं। महामारी से पहले हम 6 घंटे में जितना कमा लेते थे, उतना अब 15 घंटे काम करने के बाद भी संभव नहीं हो पाता है। इस समस्या के चलते हमने हाल ही में एक नयी मुहिम शुरू की है। हम ग्राहकों को मैसेज करते हैं कि कम किराए के कारण हम उनकी राइड स्वीकार नहीं कर सकते। साथ ही हम उन्हें किसी अन्य राइड एप्प को आज़माने की सलाह देते हैं। अक्सर ग्राहक हमसे कहते हैं कि वे अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन हमें ग्राहकों की जेब से पैसे नहीं चाहिए। हमारी मांग बस इतनी है कि सभी कंपनियां और एग्रीगेटर एप्प समान और उचित किराया निर्धारित करें। इससे हमारी आय स्थिर रहेगी और पीक-आवर (जब मांग ज़्यादा होती है) के अलावा अन्य समय पर किराए में आने वाली गिरावट को रोका जा सकेगा।

मौजूदा समय में हर एग्रीगेटर एप्प केवल अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने की होड़ में अधिक से अधिक ग्राहकों को रिझाना चाहती है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसका खामियाजा गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमारी यूनियन बदलाव चाहती है। हमारा लक्ष्य है कि कंपनियां न केवल ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखें, बल्कि गिग वर्करों के लिए भी उचित वेतन और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करें।

मोहम्मद अब्दुल मज़हर अफ़सर तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के सदस्य हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: एक हॉस्पिटैलिटी कार्यकर्ता के जीवन का एक दिन।

मैं गोलू बैगा, जमुआ गांव का रहने वाला हूं। मेरे छोटे से गांव में तकरीबन दो हज़ार लोग रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग मेरी तरह बैगा आदिवासी समुदाय से हैं। मेरी उम्र उन्नीस साल है और पिछले ग्यारह वर्षों से मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं।

जब मैं आठ साल का था, तब मेरे पैरों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। शुरुआत में लगा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे यह अहसास हुआ कि अब शायद ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना होगा। मेरा स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, दौड़ना, सब एक झटके में बदल गया।

मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद मां भी छोड़कर चली गयी और दोनों बड़े भाई भी साथ नहीं रहे। अब घर में बस एक छोटा भाई और दादी हैं, जो मेरी पूरी दुनिया है। बुजुर्ग होने के नाते दादी काम नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर भी हमारे लिए दिन-रात मेहनत करती हैं और बकरियां चराती हैं। इसके अलावा हमारी आमदनी का कोई ठोस जरिया नहीं है।

कुछ समय पहले मैंने दीवारें रंगने का काम शुरू किया था। लेकिन उठने-बैठने की बढ़ती दिक्कतों के चलते वह भी हाथ से छूट गया। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे ‘बेचारा’ न समझें। विकलांग होना मेरी पहचान नहीं है। यह तो बस मेरे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन समाज मुझे एक काबिल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि बोझ की तरह देखता है। जब भी मैं गांव के किसी आयोजन में जाता हूं, तो लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं।

हाल ही में मुझे शुभम भैया (स्थानीय पत्रकार) ने विकलांग पहचान दस्तावेज और आयुष्मान कार्ड बनवाने में काफी मदद की। उनके सहयोग के बाद ही सरकार से व्हीलचेयर भी मिली। हालांकि इसे गांव के पथरीले एवं कच्चे रास्तों पर चलाना बेहद मुश्किल है। इसे चलाने के लिए पीछे एक धकेलने वाला भी चाहिए।

मैंने विकलांग पेंशन के लिए सरपंच और पंचायत सचिव से कई बार गुहार लगायी है। कभी वेबसाईट के ठप होने तो कभी ओटीपी नहीं आने पर हमें दुबारा आने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक विकलांग व्यक्ति के लिए बार-बार कहीं आना-जाना आसान नहीं होता है। उसे हर बार किसी को साथ चलने के लिए ढूंढना पड़ता है। हमें आश्वासन और हमदर्दी तो हर जगह खूब मिलती है, लेकिन समाधान नहीं।

मुझे किसी की दया नहीं, इज़्ज़त चाहिए। अगर कोई मेरी मदद भी करना चाहे, तो यह सोचकर करे कि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, कोई बोझ नहीं।

मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई करूं, दुनिया घूमूं और लोगों की मदद करूं। लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी इच्छा बस इतनी है कि मैं खड़ा हो सकूं, चल सकूं, ताकि मैं अपनी दादी का सहारा बन पाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग इलाज के लिए किसी के मोहताज न रहें।

कानून कहता है कि विकलांग लोगों के लिए विशेष अधिकार हैं, इलाज की सुविधाएं मुफ्त होनी चाहिए, स्वरोजगार के लिए ऋण मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि मैं और मेरे जैसे कई लोग इन योजनाओं से कोसों दूर हैं। मेरी कहानी बस मेरी नहीं है। यह उन लाखों विकलांग लोगों की कहानी है, जो सिर्फ सम्मान से जीना चाहते हैं। सवाल यह है कि कब तक हमें समाज की उदासीनता झेलनी होगी और सरकारी योजनाओं के ज़मीन पर लागू होने का इंतज़ार करना पड़ेगा?

—

अधिक जानें: जानें कि अगर ये मजदूर 1983 में कुछ दिन स्कूल ना गया होता तो?

कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में एक सदी से भी अधिक समय से कश्मीर विलो से क्रिकेट बैट बनते आए हैं। हालांकि, पेशेवर मानकों पर खरा न उतर पाने के चलते यह बैट लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखायी नहीं दिए। लेकिन साल 2021 और 2022 के टी-20 विश्वकप में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इन्हें अपनाया और कहानी बदल गयी। नतीजन, दुनिया भर में इनकी मांग तेज़ी से बढ़ी। आज इस बैट उद्योग से लगभग डेढ़ लाख कश्मीरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन हालिया समय में कश्मीर विलो की कमी के चलते इसकी बढ़ी हुई वैश्विक मांग की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

यह कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब देते हुए जीआर8 स्पोर्ट्स के फवाज़ उल कबीर बताते हैं कि, “मैं 2008 में क्रिकेट खेलने वाले कई देशों में इन बैटों के सैंपल लेकर गया। वहां जाकर मुझे समझ आया कि हमारे बैट में वह बैलेंस, स्ट्रोक और स्वीट स्पॉट नहीं है, जो पेशेवर खिलाड़ियों को चाहिए होता है। एक अच्छा पेशेवर क्रिकेट बैट बनाने की सही प्रक्रिया क्या है, यह समझने में मुझे पूरे 11 साल का समय लगा।”

दुनिया में केवल दो प्रकार के विलो होते हैं, जिनसे क्रिकेट बैट बनाए जा सकते हैं: इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो। फवाज़ स्वीकार करते हैं कि कश्मीर विलो से पेशेवर क्रिकेट बैट बनाना बेहद मुश्किल काम था। वे कहते हैं, “उस समय यह लगभग असंभव था। फिर भी लगातार कोशिशों और मेहनत के साथ हम ऐसे क्रिकेट बैट बनाने में सफल हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते थे। लेकिन इस सफलता के साथ एक जोखिम ने भी दस्तक दी। वर्तमान में यह उद्योग धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है।”

कई दशकों तक बैट उद्योग के लिए विलो के पेड़ों को काटा गया और उन्हें दोबारा लगाए जाने की कोई रणनीति बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। आज कश्मीर विलो की मांग उसकी आपूर्ति से कहीं अधिक है। फवाज़ चेतावनी देते हुए कहते हैं कि, “हमें अपनी ज़रूरत के लिए जितने पेड़ लगाने चाहिए थे, हम उन्हें लगाने में असफल रहे। हमारी हालिया मांग को पूरा करने के लिए हमें हर साल 70,000 पेड़ों की ज़रूरत है, जो आने वाले सालों में एक लाख पेड़ों तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, तो अगले पांच सालों में यह उद्योग ठप हो जाएगा।” वह यह भी बताते हैं कि एक दशक पहले तक कश्मीर में 2,50,000 क्रिकेट बैट बनाए जा रहे थे। लेकिन अब यहां हर साल 30 लाख बैट बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि महज दस सालों में इनके उत्पादन में 15 गुना इज़ाफा हुआ है।

मोहम्मद रिज़वान बीते आठ सालों से बैट बनाने वाली एक फ़ैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सहायक के तौर पर काम शुरू किया था और समय के साथ अपनी लगन से क्रिकेट बैट बनाने का कौशल सीखा। उनका मानना है कि नई पीढ़ी भले ही बैट उद्योग को फलते-फूलते देख रही है, लेकिन इसका कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है। वह कहते हैं, “हम लगातार विलो के पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन बदले में एक भी पेड़ नहीं लगा रहे हैं। विलो के पेड़ को ठीक तरह से फलने-फूलने में लगभग 20 सालों का समय लग जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमने अभी सही कदम न उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।”

हालिया स्थिति के मद्देनज़र फवाज़ युवा उद्यमियों को क्रिकेट बैट के पेशे से दूर रहने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं, “जब तक सरकार विलो की खेती और निरंतर आपूर्ति के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाती है, इस उद्योग का भविष्य संकट में ही रहेगा। विलो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है और यह कारीगरी भी उसके साथ विदा हो जाएगी।”

कैसर अली जम्मू और कश्मीर में स्थित एक पत्रकार हैं। वह आज़ादी लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: कश्मीर में जलावन लकड़ी के उपयोग में कैसे बदलाव आ रहा है।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में अधिक जानने और उन्हें सहयोग देने के लिए [email protected] पर संपर्क करें।

ब्रू समुदाय से आने वाले, वनलालदिका अपेटो, मिजोरम के मामित जिले के डम्परेंगपुई गांव के निवासी हैं। दिन में, वे डम्पा टाइगर रिजर्व में वन-रक्षक (फॉरेस्ट गार्ड) के रूप में काम करते हैं और अपने समुदाय के कई अन्य लोगों की तरह झूम खेती करते हैं। रात में वे ब्रू संस्कृति के दस्तावेज़ीकरण का काम करते हैं क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है।

वनलालदिका चीनी यापाई (हमारे पदचिह्न) नाम की किताब के लेखक हैं, जो पारंपरिक ब्रू परिधानों, खेलों और रीति-रिवाजों को सामने लाने वाली एक पुस्तक है। इस पुस्तक को पूरा करने में उन्हें छह साल लगे हैं। इस दौरान उन्होंने मिज़ोरम और त्रिपुरा के गांव-गांव की यात्रा कर समुदाय के उन बुजुर्गों से बात की, जो अभी भी अपनी सांस्कृतिक अतीत की यादों को संजोए हुए हैं। उनसे बातचीत के आधार पर ही उन्होंने ब्रू समुदाय के पारंपरिक इतिहास का यह दस्तावेज तैयार किया है।

इस काम को करने में कई वास्तविक चुनौतियां भी थीं। जैसा कि वनलालडिका बताते हैं, “मैंने छात्रों की नोटबुक में लिखना शुरू किया जिसके लिए मैंने 30 नोटबुक का इस्तेमाल किया। मैं दिन में अपने काम पर जाता था और रात में लोगों के घर जाकर किताब के लिए जुड़े नोट्स लेता था। उसके बाद, मैं इन नोट्स को कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए [एक व्यक्ति को] भेजता था।” यह पूरी प्रक्रिया छह साल तक चली। वनलालदिका ने इसकी शुरुआत 2017 में की थी और 2023 में जाकर किताब पूरी की। अपनी बचत और छात्र संगठनों के सहयोग से, वे किताब की 100 प्रतियां छापने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से केवल 20 ही बेच पाए।

इस साक्षात्कार में वनलालदिका, ब्रू समुदाय के जीवन के अनूठे तरीकों पर चर्चा करते हैं, जो भारत में असम, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ-साथ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। वे इस किताब में बताते हैं कि यह भौगोलिक विभाजन परंपराओं के संरक्षण को कैसे प्रभावित करता है। वे किताब से जुड़ी कुछ बारीकियों पर भी बात करते हैं जिसमें कौ ब्रू (ब्रू भाषा) बाइबिल से लिपि का उपयोग करने का उनका फैसला भी शामिल है।

वनलालदिका के पास भविष्य के लिए कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। वे अपनी अगली किताब में ब्रू लोगों के दैनिक जीवन और उनके प्रथागत कानूनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा वे कौ ब्रू में डम्परेंगपुई गांव का इतिहास भी लिखना चाहते हैं। लेकिन, इन परियोजनाओं के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होगी जो एक मुश्किल काम लग रहा है।

आप यहां चीनी यापाई खरीद सकते हैं।

रोडिंगलिआन, आईडीआर नॉर्थ-ईस्ट मीडिया फेलो हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे मिज़ोरम का ब्रू समुदाय जो अपनी पारंपरिक कला खोता जा रहा है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

1950 के दशक में जब सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) और कोल इंडिया जैसे बड़े औद्योगिक समूहों ने झारखंड (तब बिहार) के बोकारो जिले को स्टील सिटी में बदला, तो 19 गांवों के स्थानीय परिवारों ने फैक्ट्रियों में नौकरी के बदले अपनी जमीन इन समूहों को सौंप दी। जिन लोगों को इन फैक्ट्रियों में काम मिला, वे फैक्ट्री परिसर में ही रहने लगे। उद्योग की शुरुआत से ही बहुत से कर्मियों की अगली पीढ़ी को भी यहां काम मिलने का चलन स्थापित होता गया। बहुत से कर्मी अधिकारियों से सिफारिश कर अपने बच्चों को कारखाने में नौकरी दिलवा देते थे। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिरता बनी रहती थी।

चूंकि उस समय निकटवर्ती क्षेत्रों में कोई बड़े उद्योग नहीं थे, इसलिए वहां के बहुत से पुरुष यहां के इलाकों में विवाह करते थे। ऐसे कई पुरुषों के परिवार तब उन्हें ससुराल में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करते। ऐसा इसलिए, क्योंकि बूढ़े कर्मचारियों के परिवार के युवाओं को उनकी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना होती थी। इस व्यवस्था के चलते क्षेत्र में निरंतर रोजगार बना रहता था। यही कारण था कि अधिकांश पुरुष विवाह के बाद यहीं परिवार बसाते थे और बच्चों का लालन-पालन ननिहाल में ही होता था।

गौरतलब है कि वर्तमान में ऑटोमेशन(स्वचालन) के कारण स्टील प्लांट में नौकरियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसके साथ ही फैक्ट्री कर्मियों के संबंधियों को नौकरी मिलने का सिलसिला भी थम गया है। अब पुरुषों को काम के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली जैसे दूर-दराज के इलाकों में भी जाना पड़ता है। बोकारो के निवासी रवि तिग्गा, जो अब ओडिशा में काम कर रहे हैं, कहते हैं, “मैं यहीं रहना चाहता था, लेकिन यहां काम नहीं है। इसलिए हमें बार-बार घर छोड़ना पड़ता है। अब तो अपना शहर भी पराया सा लगता है।”

अधिकांश कर्मचारी नगरपालिका या पंचायत चुनाव में वोट भी नहीं डाल पाते हैं। चूंकि वे पहले फैक्ट्री परिसर में रहते थे, इसलिए उनके सभी दस्तावेजों में भी फैक्ट्री का ही पता दर्ज था। फैक्ट्री की नौकरी जाने के बाद भी उनके दस्तावेजों में बदलाव नहीं किया गया। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे अभी भी फैक्ट्री के आसपास बने बफर जोन में ही रहते हैं।

इसका सीधा असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। वे अपने हक की सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों से अक्सर वंचित रह जाते हैं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार फैक्ट्री के पते को वैध ही नहीं मानती। इलाके के बुजुर्गों का कहना है, “फैक्ट्री की नौकरी सिर्फ एक नौकरी भर नहीं होती थी। वह पूरे परिवार का सहारा थी। अब सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। इसलिए हमारी नयी पीढ़ी को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।”

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें, ओडिशा के किसान चावल छोड़ रागी-बाजरा क्यों उगाने लगे हैं?

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

कानपुर जिले के घाटमपुर में ईंट भट्ठों में काम करने वाली महिलाओं के लिए आज भी मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ रह पाना एक बड़ी चुनौती है। यहां की ज्यादातर महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में वे मजबूरन पुराने कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है।

इन महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाये रखने में सबसे बड़ी रुकावट है—पैसों की तंगी। नेहा*, जो यहां एक ईंट भट्ठे में काम करती हैं, बताती हैं, “हम कपड़ा लगाते हैं, लेकिन उससे जलन और खुजली होती है। पैड हमारी पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि वो इतने महंगे होते हैं! इसलिए हम वही पुराना कपड़ा बार-बार धुलकर इस्तेमाल करते हैं।”

शमा* कहती हैं, “जो भी कपड़ा मिल जाए, हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं। सूती हो या जॉर्जेट, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चों के कपड़े कट-फट जाते हैं, तो हम उनसे ही काम चला लेते हैं। जैसे मेरे घर में पांच लड़कियां हैं, जिनमें से तीन कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं।”

ईंट भट्ठों में काम करने वाली महिलाओं को मात्र 250 रूपए दिहाड़ी मिलती है, जबकि पुरुषों को 300 रूपए। इतनी कम कमाई के चलते सेनेटरी पैड जैसी चीजें उनके लिए जरूरत नहीं, बल्कि लग्जरी बन जाती हैं। साथ ही उन्हें सबसे नजदीकी दुकान के लिए भी 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । ऐसे में वहां से पैड खरीदने में उनका काम का समय निकल जाता है, जिसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ता है। इसलिए उनके लिए पैड खरीदना सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि मुश्किल भी है।

ईंट भट्ठों की महिला कर्मियों की दिनचर्या बेहद कठिन होती है। ऐसे में अगर उन्हें कोई संक्रमण हो जाए, तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। वे रोज 12-14 घंटे लगातार मेहनत करती हैं, जिसमें मिट्टी गूंथना, भारी बोझ उठाना और ईंट बनाने जैसे काम शामिल होते हैं। मासिक धर्म के दौरान भी उन्हें इससे कोई राहत नहीं मिलती। काम के दौरान उन्हें ठीक से बाथरूम जाने तक का समय नहीं मिल पाता। साफ-सफाई की कमी और इतनी कड़ी मेहनत का उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उन्हें पेशाब और प्रजनन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

रेखा* कहती हैं, “मासिक धर्म में हमें बार-बार कपड़ा बदलने का समय नहीं मिलता।इससे खुजली होने लगती है। कभी-कभी कपड़ा खिसक कर गिर भी जाता है, जिससे और परेशानी होती है।” इस स्थिति के चलते ही एक बार रेखा को संक्रमण हो गया था, जिसके इलाज में उन्हें 5000 रूपए खर्च करने पड़े। स्थानीय डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें शहर के अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज और भी महंगा था। ऐसे हालात में महिलाओं के लिए मासिक धर्म सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक विषम चुनौती बन जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं भी अक्सर इन महिलाओं की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती हैं। शमा* कहती हैं, “आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कभी हमारा हाल तक पूछने नहीं आते।” वहीं स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि उन्हें कभी यह जिम्मेदारी सौंपी ही नहीं गयी। घाटमपुर की आशा कार्यकर्ता रत्नांजली बताती हैं कि उन्हें इन महिलाओं को सेनेटरी पैड देने की कोई जानकारी ही नहीं दी गयी।

चूंकि इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं , इसलिए घाटमपुर की ईंट भट्ठों में काम करने वाली महिलाएं आज भी मासिक धर्म के दौरान शारीरिक और आर्थिक परेशानियां झेलने के लिए विवश हैं। उनके लिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक कठिन चुनौती है।

*पहचान गोपनीय रखने के लिए नाम बदले गए हैं।

सोनी और उर्मिला देवी उड़ान फैलोशिप की फैलो हैं। यह फैलोशिप बुनियाद और चंबल एकेडमी द्वारा समर्थित है। उड़ान फैलो काजल, केतकी, अंजू और रचना ने इस लेख में योगदान दिया है। इस लेख के शोध और लेखन में सेजल पटेल ने भी सहयोग किया है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

–

अधिक जानें: बंधेज, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घातक परंपरा

हम तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एन्नोर क्रीक (कोरोमंडल तट और बंगाल की खाड़ी के बीच का बैकवॉटर) के पास स्थित सेपक्कम गांव में रहते हैं। हमारा गांव पूर्वी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन की ओर से बनाए गए ऐश पॉन्ड (राख इकट्टा करने के लिए बनाए विशाल गड्ढे) के किनारे बसा हुआ है। मैं और मेरी पत्नी गांव में एक चाय की दुकान चलाते हैं। पहले किसानी करते थे तथा अपने खेतों में धान, मूंग और मूंगफली की खेती करते थे। लेकिन 30 साल पहले जब इस इलाके में पावर प्लांट बना, तो हमसे हमारी ज़मीन छिन ली गई। इसकी वजह से हमने ने केवल अपनी पारंपरिक आजीविका खो दी बल्कि तब से लेकर हमें कई सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। यहां तक कि अब हम साफ पानी की कमी की समस्या का भी सामना कर रहे हैं।

राख के तालाब ने हमारे इलाके के स्थानीय भूजल को प्रदूषित और खारा बना दिया है, जिस वजह से अब बोरवेल का पानी न तो हम नहाने के लिए और न ही पीने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इस पानी से नहाने के बाद हमें ताजगी नहीं मिलती। यही नहीं, इस पानी में पकाया गया चावल दो घंटे में ही खराब हो जाता है और करी का स्वाद भी बुरा हो जाता है। गर्मियों में तो पानी और भी खटास वाला हो जाता है। हम बहुत पहले से भूजल का इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं।

ऐश पॉन्ड बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव को भी रोकता है जिससे मानसून के दौरान हमारे घरों में अक्सर बाढ़ आ जाती है और पानी कमर तक बढ़ जाता है।

पहले, जब हम खेती करते थे, तब 4-5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर स्वच्छ पानी निकाल लेते थे। लेकिन जब से राख का यह तालाब खोदा गया है, तब से हमें पानी के अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ समय तक हमें नगरपालिका से अच्छा पानी मिलता था लेकिन अब वह भी नहीं मिलता। अब जो पानी पाइपलाइन से आता है, वह नेडावॉयल कस्बे से आता है जो 10-12 किमी दूर है, और उसकी भी गुणवत्ता खराब होती है।

हमारे गांव में एक समुदाय रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) पानी का संयंत्र है, जिसे एलएंडटी ने अपने सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत लगाया है। अब हम वहीं से पानी खरीदते हैं। लेकिन, यहां हम पांच रुपये में 20 लीटर का एक कैन भर पाते हैं। एक परिवार को रोजाना 5-6 कैन पानी खरीदना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमें हर दिन पानी पर ही 100-120 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। दुकान पर ज्यादा ग्राहक न आने की वजह से मैं हर रोज चाय बेचकर केवल 150-200 रुपये ही कमा पाता हूं। इसलिए, हम इस पानी का उपयोग सिर्फ खाना बनाने और पीने के लिए ही करते हैं। बाकी जरूरतों जैसे नहाने वगैरह के लिए हम इस पानी में नगरपालिका से आने पाइपलाइन सप्लाई वाला पानी मिला लेते हैं। इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं होती लेकिन थोड़ी राहत तो मिल जाती है।

अगर आरओ सिस्टम खराब हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। बड़ी मरम्मत, जैसे मोटर की खराबी वगैरह में बहुत खर्च आता है। इसके लिए हमें कट्टुपल्ली पंचायत मुखिया पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार जब हम मीडिया से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो मुखिया हमसे नाराज हो जाते हैं और उनसे आसानी से पैसे नहीं मिलते। जब तक संयंत्र ठीक नहीं होता, तब तक हम में से कुछ लोगों को 3-4 किलोमीटर दूर रेडडी पालायम गांव से जाकर पानी लाना पड़ता है। यहां सार्वजनिक परिवहन का कोई माध्यम नहीं है इसलिए हम या तो रिश्तेदारों के वाहनों पर निर्भर रहते हैं या पास से गुजरने वाले यात्रियों से लिफ्ट लेकर जाते हैं। सेपक्कम इस इलाके के आखिरी छोर पर है जहां तक बसें आती-जाती ही नहीं हैं।

ऐसी समस्याओं ने लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। पहले यहां लगभग 170 घर हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 60-70 परिवार ही रह गए हैं।

रवि और शांति चेन्नई के पास स्थित सेपक्कम गांव के निवासी हैं जहां वे मिलकर चाय की दुकान चलाते हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

–

अधिक जानें: पानी का बदलता स्वाद बक्सर के लोगों को बीमार कर रहा है

मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का रहने वाला हूं। विकास सेक्टर में काम करते हुए मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान मैंने अलग-अलग संस्थाओं में रहते हुए अलग-अलग मुद्दों पर काम किया है। मसलन, बच्चों के अधिकारों, पिछड़े समुदाय, ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम किया है। वर्तमान में मैं बच्चों की शिक्षा पर काम करने वाली संस्था में कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा हूं। मेरा मुख्य कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्कूल शिक्षकों के साथ पाठ्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण से लेकर कार्यान्वयन के लिए फॉलो-अप करना तथा अभिभावकों के साथ संवाद बनाए रखना होता है।

इतने वर्षों से मैं अपना अधिकतर काम स्थानीय स्तर पर समुदाय के साथ ही करता आया हूं। अब तक के, अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि बात चाहे समुदाय के साथ जुड़कर काम करने की हो या फिर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकें वगैरह करने की, मुझे ये सब काम करना आता है। अब तो आसान भी लगता है।

लेकिन मेरी मुश्किलें तब अधिक बढ़ जाती हैं जब मुझे अपने काम के दौरान अंग्रेजी भाषा से जूझना पड़ता है।

मैं स्थानीय स्तर पर समुदाय के साथ काम करता हूं जिसमें आम बोलचाल की भाषा हिन्दी या फिर स्थानीय भाषा मालवी ही रहती है। लेकिन मेरी संस्था में कम्युनिकेशन ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही रहता है तथा हमें ऊपर से जो भी निर्देश लिखित या मौखिक मिलते हैं, वे अंग्रेजी भाषा में ही आते हैं। यह सब समझने में मुझे काफी परेशानी होती है।

अंग्रेजी भाषा से मेरा संघर्ष सुबह से ही शुरू हो जाता है। सुबह उठकर, हमें अपनी संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालना होता है कि आज हम अपने फील्ड में कौन-कौन सी गतिविधियां करेंगे। मैं बता नहीं सकता कि यह सब अंग्रेजी में सोचकर लिखना मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है। कभी-कभी तो ग्रुप में अंग्रेजी लिखते समय मैं इसी में अटक जाता हूं कि वाक्य में मीट (Meet) शब्द का इस्तेमाल करूं या फिर मीटिंग (Meeting)? यही वह सबसे बड़ी वजह है जिससे अक्सर काम के दौरान मेरा मनोबल गिर जाता है और अंग्रेजी समझने में मुश्किल की वजह से मैं खुद को असहज महसूस करता हूं।

इसका एक और उदाहरण आपके साथ साझा करता हूं। अभी कुछ दिन पहले, हमारे टीम लीडर की तरफ से हमें काफी देर तक सर्वे को लेकर अंग्रेजी में कुछ समझाया जा रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे समझने में मुश्किल आई तो मुझे यह चिंता होने लगी कि जल्दी ही इसके बारे में किसी से पूछना होगा वरना काम कैसे करूंगा। उसके बाद मैंने अपने सहयोगी से पूछा की हमें इसमें करना क्या है?

उसने मुझे सरल भाषा में सब समझा दिया कि हमें एक सर्वे करना है, कब करना है, कितना करना है, कहां करना है। यह सब सुनकर मैं सोच रहा था कि अगर इतनी सी बात हमें सिर्फ हिन्दी में बोलकर समझा दी जाती तो इतनी मुश्किल न होती। ये सब काम करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।

संस्था में ज्यादातर बातचीत अंग्रेजी में ही होती है तो इसलिए मुझे बताने में संकोच होता है कि मेरे लिए अंग्रेजी समझना और लिखना कितना मुश्किल काम है। मुझे इस बात का हमेशा डर सताता है कि मेरी अंग्रेजी में कम समझ की वजह से मेरी योग्यता को कम न आंका जाए। लगभग यही स्थिति मेरे कुछ अन्य सहयोगियों की भी रहती है लेकिन सब अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। इसलिए मैं भी जैसे-तैसे रिपोर्ट अथवा ई-मेल के जवाब देने के लिए किसी से पूछकर अथवा गूगल ट्रांसलेटर वगैरह की मदद से काम चलाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि उसमें फिर भी गलतियां रह जाती हैं।

इतने वर्षों के अनुभव के बाद, मैंने यह महसूस किया है कि अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है तथा इसे बोलने और समझने वाले लोगों का रुतबा अलग ही होता है और उन्हें बड़े सम्मान से भी देखा जाता है। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि जब किन्हीं भी वजहों से संस्थाओं का काम प्रभावित हो तो उसका कोई सरल विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता क्या?

—

अधिक जानें: जानें कि क्या अंग्रेजी भाषा ही योग्यता और अनुभवों को आंकने का पैमाना है?

साल 2019 में, पंजाब के संगरूर जिले में पड़ने वाले चंगाली वाला गांव की 10 भूमिहीन महिलाओं के एक समूह ने गांव की 1.5 एकड़ सामूहिक भूमि पर जैविक खेती शुरू की थी। उनका उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त फसल की पैदावार करना और बेहतर आय हासिल करना था। इनमें से नौ महिलाएं रामदासिया सिखों के दलित समुदाय से आती थीं। उन्होंने अनुसूचित जाति वाले समुदायों के लिए आरक्षित जमीन पर खेती करने का फैसला किया। इसके लिए सभी ने मिलकर पैसे जुटाए और 55,000 रुपये देकर जमीन लीज पर ले ली।

महिलाओं ने इस जमीन पर धान, फूल और सब्जियों की खेती की और इन्हें सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर बेचना शुरू किया। समूह की एक किसान मंजीत कौर बताती हैं कि ‘लोग हमारी सब्जियां बाजार भाव से दोगुनी कीमत पर भी खरीदकर खुश थे क्योंकि ये जैविक सब्जियां थीं।

इन महिलाओं ने सभी काम खुद संभाले जैसे, घास या सरसों की डंठल से मिट्टी की क्यारी तैयार करना, काले बेर, नींबू, और अमरूद के पत्तों को, फलों के छिलकों और मिर्च के साथ उबालकर जैविक कीटनाशक बनाना। उन्होंने फसल को कीड़ों से बचाने के लिए खट्टे मठे का पानी और नीम की पत्तियों का स्प्रे भी इस्तेमाल किया।

पहले साल में महिलाओं को जैविक खेती से लगभग 60,000 रुपये का मुनाफा हुआ। हालांकि, दूसरे साल यानी मार्च 2020 तक कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन में ग्राहकों की संख्या कम हो गई। इसके अलावा, सामूहिक भूमि की लीज राशि बढ़कर 78,000 रुपये हो गई जिससे उनकी आय पर असर पड़ा।

खेती करने में मुश्किल ना आए इसलिए महिलाओं ने अपने मुनाफे की राशि को फिर से निवेश कर दिया। इतना ही नहीं उन्हें, परिवार की आय से भी पैसे निकालने पड़े। इसके चलते पहले से सीमित साधनों पर दबाव और बढ़ गया। इस आर्थिक बोझ के कारण चार सदस्य समूह से अलग हो गईं। तीसरे साल तक, जब लीज राशि 84,000 रुपये हो गई तो दो और महिलाओं ने इस पहल से बाहर निकलने का फैसला किया। लीज की कीमतों में और बढ़ोतरी होने पर अगले साल महिलाओं को इस पहल को छोड़ना पड़ा।

किसान सिंदर कौर बताती हैं कि बढ़ती हुई लीज दरों ने जैविक खेती की मुहिम को मुश्किल कर दिया। महिलाओं का मानना है कि उन्हें ग्राम पंचायत और सरपंच से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। ऐसा तब हुआ जब वे एक ही समुदाय से थे और लीज दरों को स्थिर बनाए रख सकते थे।

पंजाब के ग्राम सामूहिक भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के तहत, हर गांव की एक-तिहाई कृषि योग्य भूमि अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के लिए आरक्षित की जाती है। स्थानीय प्रशासन हर साल अप्रैल और मई में भूमि की नीलामी करता है।

दलितों के भूमि अधिकारों के लिए काम करने वाले और जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष, मुकेश मालाौध बताते हैं कि इस कानून के तहत पंचायतों और ब्लॉक अधिकारियों को सामूहिक भूमि को अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को तीन साल तक लीज पर देने का अधिकार है। इसमें हर साल 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति होती है।

समिति के अनुसार, संगरूर जिले में दलित संगठनों के बड़े प्रदर्शनों के कारण गांव की सामूहिक भूमि की लीज दरों में कमी आई है। अब यहां दलितों के लिए आरक्षित भूमि की दर प्रति एकड़ औसतन 20,000-22,000 रुपये हैं जबकि बिना आरक्षित भूमि की लीज दर 65,000-70,000 रुपये प्रति एकड़ है।

लेकिन भूमि लीज पर लेने में अक्सर सामाजिक दिक्कतें भी आती हैं, खासतौर पर दलित महिलाओं के लिए यह और भी मुश्किल है। मुकेश ने कहते हैं कि, ‘गांव में महिलाओं के अपने आप आगे बढ़कर खेती करने के फैसले ने समुदाय में एक तरह से असहजता का माहौल बना दिया। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग दलित महिलाओं के खेतों में काम करने का विरोध करते हैं, बल्कि दिक्कत ये है कि अब दलित महिलाएं भूमि मालिकों के खेतों में कम मजदूरी पर काम नहीं कर रही हैं।

संस्कृति तलवार एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो जेंडर, मानवाधिकार और सस्टेनिबिलिटी जैसे विषयों पर लिखती हैं। यह लेख 101 रिपोर्टर्स पर पहले प्रकाशित हो चुके एक लेख का संपादित अंश है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: सूखे फूलों से सफलता की खुशबू बिखेरती नागालैंड की महिला उद्यमी

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में और अधिक जानने और उनके काम का समर्थन करने के लिए लिंक्डइन पर जुड़ें।

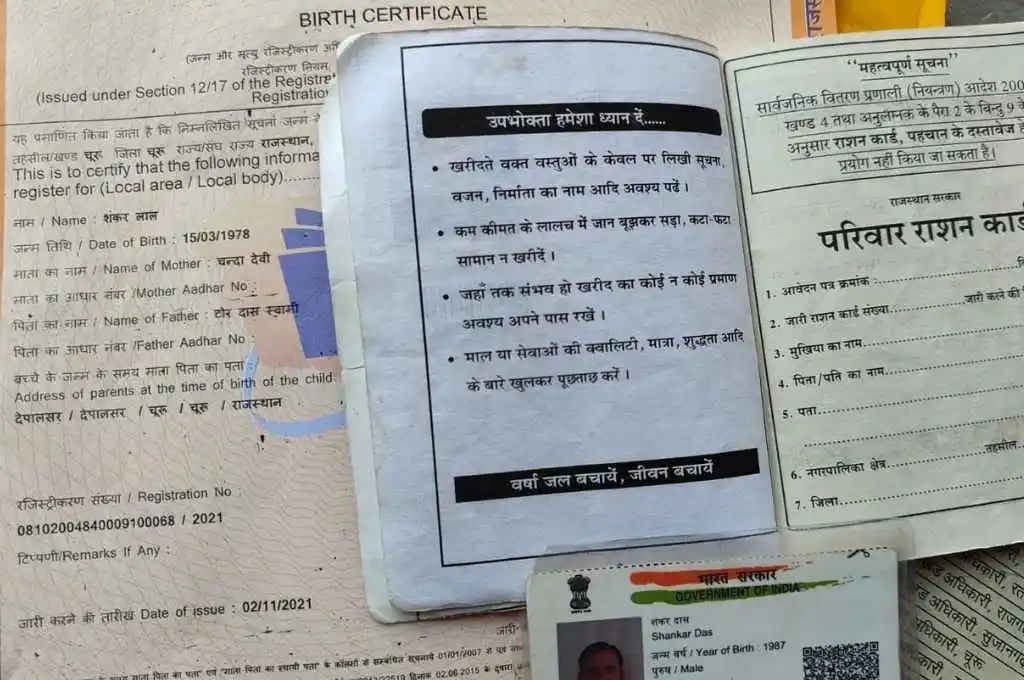

मेरा नाम शंकरलाल है और मैं राजस्थान के चुरू जिले में रहता हूं। मैं इलाके में बनने वाली इमारतों में मजदूरी करता हूं। साथ ही, मैं हिस्से की खेती करता हूं यानी जो किसान जमीन के मालिक हैं, उनकी जमीन पर फसल उगाता हूं और उत्पादन का एक हिस्सा उन्हें देता हूं। इसके अलावा, कभी-कभार मैं लकड़ी काटने का काम भी करता हूं। इस तरह के कई काम करते हुए ही मेरे घर का खर्च सही से चल पाता है।

मेरे दो बेटे और एक बेटी हैं। मेरा बड़ा बेटा फिलहाल नौकरी की तलाश कर रहा है। पिछले कुछ समय से वह अपने सरकारी दस्तावेज, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाने में जुटा हुआ है। इस प्रक्रिया के दौरान उसे मेरे दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड की भी जरूरत पड़ी। जब उसने मेरे आधार और राशन कार्ड में दर्ज जानकारी देखी तो उसने मजाकिया लहजे में मुझसे कहा, “पिताजी, सरकारी कागजों के हिसाब से तो आप मुझसे केवल 10 साल बड़े हैं!” यह सुनकर हम सब हंस पड़े लेकिन मेरे बेटे के लिए यह केवल मजाक भर नहीं था।

उसे यह देखकर चिंता हो रही थी कि इस गड़बड़ी के कारण अब उसके दस्तावेज बनने में परेशानी हो सकती है। इसके एकदम बाद हमने आधार और राशन कार्ड में सुधार कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान हमें मालूम चला कि यह बदलाव कराने के लिए हमें ऐसा कोई दस्तावेज पेश करना होगा जिसमें सही जन्मतिथि दर्ज हो जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा की मार्कशीट इत्यादि।

मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं तो पढ़ाई के दस्तावेज मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। लेकिन जब इसे बनवाने गया तो वहां भी यही अड़चन सामने आई और उसे बनवाने के लिए भी किसी अन्य दस्तावेज में सही उम्र दर्ज होना जरूरी था। इससे हमें समझ आने लगा कि अगर इसका समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो हमारे पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ साल पहले, जब हमारे गांव में आधार कार्ड अभियान चला था तो ये कार्ड बड़ी आसानी से बन गए थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है।

इधर मुझे दफ्तरों के चक्कर काटते हुए दो महीने से ज्यादा समय हो चुका था। इसी बीच, निराश होकर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, “पिताजी, क्या आप कभी स्कूल गए थे?” शायद वह इससे कुछ समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे याद आया कि मैंने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला लिया था। हम इस उम्मीद के साथ हम गांव के उस सरकारी स्कूल पहुंचे कि शायद वहां कोई दस्तावेज मिल जाए। स्कूल पहुंचने पर मैंने अपनी पूरी समस्या वहां के प्रधानाचार्य जी को विस्तार से बताई। मैंने उनसे आग्रह किया कि 1981-84 के बीच मैंने यहां पढ़ाई की थी और मुझे मेरी पहली कक्षा के ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) की जरूरत है। प्रधानाचार्य ने मेरी बात ध्यान से सुनी और रिकॉर्ड्स की खोजबीन करने का आश्वासन दिया।

तीन-चार दिनों की मेहनत के बाद, प्रधानाचार्य ने हमें बुलाया और बताया कि मेरा रिकॉर्ड मिल गया है। मैं बता नहीं सकता कि यह रिकार्ड मेरे परिवार के लिए कितना मायने रखता है। आखिरकार, उसी दस्तावेज़ के आधार पर न केवल मेरा जन्म प्रमाण पत्र बन पाया बल्कि हमारे अन्य दस्तावेज भी अपडेट हो पाए। इस पूरी प्रक्रिया में तीन महीने से ज्यादा का समय लग गया। अब सोचता हूं, अच्छा हुआ कि बचपन में कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन स्कूल चला गया था।

यह अनुभव मुझे बार-बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनके लिए सरकारी कागजों में बदलाव करवाना कितना मुश्किल होगा? जो लोग मेरी तरह दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास न तो समय है, न जानकारी और न ही कोई मदद। उनके लिए यह प्रक्रिया लगभग असंभव ही लगती है।

शंकरलाल दिहाड़ी मजदूर हैं और हिस्से की खेती करते हैं।

—

अधिक जानें: देश का श्रमिक-वर्ग दस्तावेजों के मकड़जाल में उलझा क्यों दिखता है?

अधिक करें: लेखक से उनके काम के बारे में अधिक जानने और उनका समर्थन करने के लिए [email protected] पर संपर्क करें।