भारतीय संविधान एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है, जो आज भारत है। समान, न्यायसंगत, निष्पक्ष और सभी भारतीयों के लिए एक जैसा, संविधान हमारे जीवन को चुपचाप हमारी संभावनाओं को साकार करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम आशा करते हैं कि ये विचार मिलकर भारत के लगातार बढ़ते लोकतंत्र को मजबूत करने की बड़ी तस्वीर में योगदान देंगे।

भारतीय संविधान के 75वें वर्ष में कदम रखते हुए, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया ने ‘संविधान की बात’ नामक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। यह पॉडकास्ट श्रृंखला एनएफआई के चल रहे अभियान ‘संविधान से हम’ का हिस्सा है।

यह वीडियो मूलरूप से नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया पर प्रकाशित हुआ था।

उत्तर प्रदेश के घने जंगलों वाले ज़िले लखीमपुर खीरी में, दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना साल 1977 में की गई थी। तब से इलाके के थारू आदिवासी, अपने गांवों में बसे रहने के लिए वन विभाग के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें विस्थापित करने का इरादा रखने के अलावा वन विभाग, वन संसाधनों जैसे औषधीय जड़ी-बूटियों, जंगली घास और गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी तक इनकी पहुंच को भी सीमित करता है।

थारू आदिवासी पिछले पांच दशकों से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान, समय-समय पर उनकी लड़ाई में कई बदलाव आए हैं। थारू आदिवासियों ने अदालत में क़ानूनी लड़ाई लड़ी और हारे, फिर वे राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच जैसे राष्ट्रीय मंचों के तहत संगठित हुए। इसके साथ ही, उन्होंने थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच का गठन किया जो एक जन आंदोलन है। इसके ज़रिए वे अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं। अपने आंदोलन की शुरुआत से ही उन्होंने अहिंसक विरोध किया है। अब लोगों ने सामुदायिक वन अधिकारों की मांग के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 जैसे कानूनी साधनों का उपयोग करना भी सीख लिया है। थारू समुदाय की युवा पीढ़ी अब उन विशेषाधिकारों की मांग कर रही है जो उन्हें संविधान द्वारा एक भारतीय नागरिक होने पर दिए गए हैं।

थारु आदिवासियों के लिए प्रतिरोध एक परंपरा बन गया है – जो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। पुरानी पीढ़ी ने युवाओं को लड़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? युवा आंदोलन में क्या नया लेकर आए हैं? और, दोनों पीढ़ियों ने एक दूसरे से क्या सीखा है? इन तमाम बातों पर आईडीआर ने वन विभाग को अदालत में ले जाने वाले 65 वर्षीय कार्यकर्ता रामचन्द्र, और सहबिनया राना से बात की है। सहबिनया , 18 साल की उम्र से इस संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सोशल वर्क की पढ़ाई की है और बैठकों और विरोध प्रदर्शनों में अपने पिता के साथ जाकर काम करना सीखा है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।

—

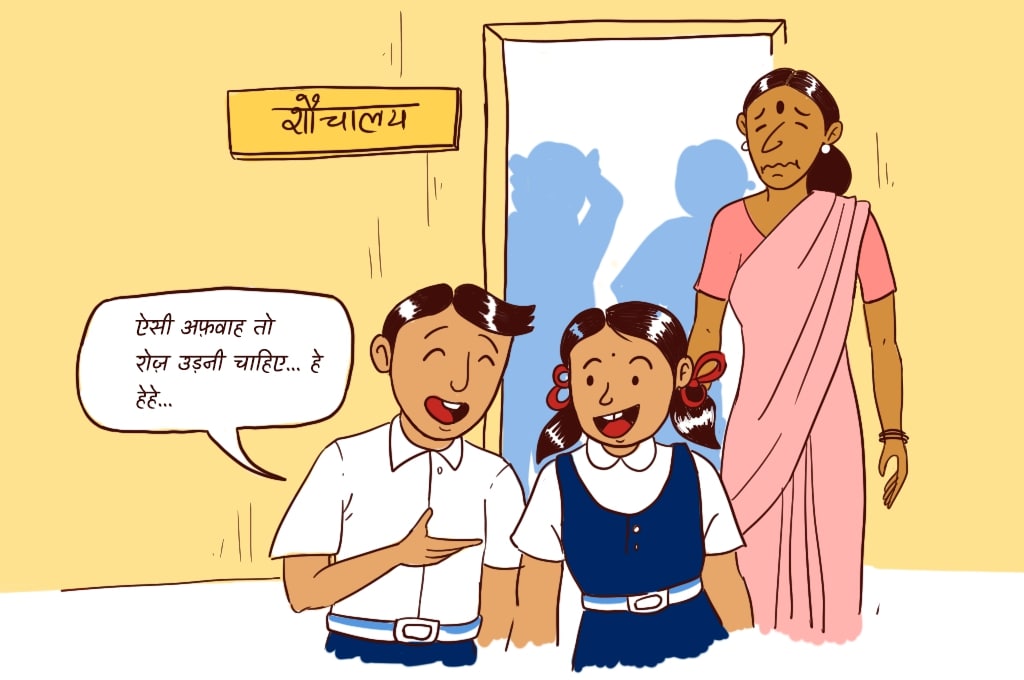

उस दिन, एक फ़ोन आया…

फिर, शुरू हुआ… सफ़ाई अभियान!

और, बच्चों को पहली बार सब साफ-सुथरा दिखाई दिया।

तभी, किसी ने आकर बताया कि…

इस पर, बच्चों ने कहा –

उदय शंकर, सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च संस्था से जुड़े हैं और हल्का-फुल्का का यह अंक उनके एक अनुभव पर आधारित है। अगर आपके पास भी विकास सेक्टर से जुड़ा ऐसा कोई दिलचस्प और मज़ेदार क़िस्सा है तो हमें [email protected] पर लिख भेजें।

समाजसेवी संस्था प्रदान द्वारा जनवरी में जारी की गई, आदिवासी आजीविका की स्थिति रिपोर्ट, 2022 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की बात करती है। रिपोर्ट के लिए, इन राज्यों के 22 ज़िलों के 55 ब्लॉकों में 6019 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था। इनमें 4745 आदिवासी, 393 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय (पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप – पीवीटीजी) और 881 गैर-आदिवासी समुदायों से आने वाले परिवार थे। रिपोर्ट मुख्य रूप से बताती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की वार्षिक आय 73,900 और 53,610 रुपए मात्र है।

हालांकि इस प्रमुख आंकड़े के अलावा रिपोर्ट आदिवासी आजीविका को चलाने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों, संसाधनों, परिवार की विशेषताओं और आजीविका प्रथाओं पर भी बात करती है। लेकिन इस आलेख में हम उन पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आदिवासी समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को स्पष्टता से दिखाते हैं।

रिपोर्ट में कुछ उत्तरदाताओं और आदिवासी मामलों के विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि यह धारणा कि आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति अन्य समाज के अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर होती है, सही नहीं हैं। वे कहते हैं कि जीवनसाथी चुनने, पुनर्विवाह करने और घर से बाहर जाकर काम करने जैसी बातों को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि आदिवासी महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिलती है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इसके कारण महिलाओं पर काम का अतिरिक्त दबाव भी है। आदिवासी महिलाएं ज़्यादातर घरेलू काम करने के साथ-साथ, जंगलों में जाती हैं और, ईंधन और वनोपज इकट्ठा करती हैं। इसके अलावा वे खेती, मज़दूरी, सब्ज़ियां बेचने जैसे काम भी करती हैं।

दूसरी ओर, आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर चल रही तमाम योजनाओं और समाजसेवी संस्थाओं के जागरुकता प्रयासों और कार्यक्रमों की कमी नहीं हैं। लेकिन इन सबके बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, फ़ैसले लेने की क्षमता, मोबाइल जैसे माध्यमों तक पहुंच वग़ैरह को लेकर आदिवासी महिलाओं की स्थिति क्या है, यह उन आंकड़ों से समझते हैं जिन पर सरकारों और समाजसेवी संस्थाओं को गौर करना ज़रूरी है।

मध्य प्रदेश में 58.3 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 49 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें परिवार के मुखिया ने कोई स्कूली शिक्षा हासिल नहीं की है। वे परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, उनके लिए यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में 75.3 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 72 प्रतिशत है। यह समुदाय में महिलाओं की कमजोर शैक्षणिक स्थिति की ओर इशारा करता है। परिवार मुखिया की बात करते हुए इस आंकड़े पर भी गौर किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति से आने वाले 25 वर्ष से अधिक आयु के 50 प्रतिशत वयस्क असाक्षर हैं। छत्तीसगढ़ में यह 41 प्रतिशत है। लेकिन रिपोर्ट यह भी बताती है कि समुदाय की लगभग आधी (मध्य प्रदेश में 52 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 54 प्रतिशत) महिलाएं पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित के सवाल हल करने जैसे काम नहीं कर सकती हैं। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि आदिवासी महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरुकता, अगली पीढ़ी की शिक्षा को लेकर उत्साह और पोषण-स्वास्थ्य वग़ैरह जैसी ज़रूरतों की अनदेखी होना स्वाभाविक ही लगता है।

आहार विविधता से भोजन की पोषण गुणवत्ता जांची जाती है। रिपोर्ट में इसे समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक, खाद्य उपभोग स्कोर (एफसीएस) का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 0-21 को खराब, 21.5-35 को सीमांत (बॉर्डरलाइन) और 35 से अधिक को स्वीकार्य आंकड़ा माना जाता है। रिपोर्ट में परिवारों और महिलाओं की आहार विविधता का आकलन अलग-अलग किया गया है। यह देखना दिलचस्प है कि अन्य समाजों से उलट आदिवासी समाज में इन दोनों आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो स्वीकार्य आहार विविधता वाली आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत 58.1, सीमांत के लिए 37.7 प्रतिशत और ख़राब के लिए यह प्रतिशत 4.2 है जबकि परिवारों के लिए यही आंकड़े क्रम से 58.7 प्रतिशत, 37.1 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि लगभग आधे से अधिक परिवार और महिलाएं ठीक-ठाक गुणवत्ता का भोजन करते हैं।

छत्तीसगढ़ में आहार विविधता के आंकड़े मध्य प्रदेश जितने बेहतर नहीं दिखते हैं लेकिन परिवारों और महिलाओं के लिए आंकड़ों में अंतर यहां पर भी न के बराबर मिलता है। राज्य में स्वीकार्य आहार विविधता वाली महिलाओं का प्रतिशत 36.1, सीमांत के लिए 61.9 प्रतिशत और ख़राब के लिए 2.0 प्रतिशत है। वहीं, परिवारों के लिए यही आंकड़े क्रम से 36.7 प्रतिशत, 61.5 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत हैं।

देखने में सकारात्मक लगने वाले, आहार विविधता के आंकड़ों को अगर खाद्य सुरक्षा के आंकड़ों के साथ देखा जाए तो यह उतनी बढ़िया तस्वीर पेश नहीं करते हैं। खाद्य सुरक्षा से मतलब, लोगों के पास हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्धता होना है। रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश में 25.9 प्रतिशत आदिवासी ही भोजन की उपलब्धता को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं यानी एक चौथाई आदिवासियों के पास ही हर समय भोजन है। परिवार की महिला सदस्यों के मामले में यह आंकड़ा 30.1 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ के लिए यह आंकड़े लगभग दोगुने दिखाई देते हैं जहां 49.7 प्रतिशत परिवार खाद्य सुरक्षित हैं और महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 49.3 प्रतिशत है।

आदिवासी समुदाय की आजीविका के प्रमुख स्रोतों में कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रहण और बिक्री, मज़दूरी, वेतन या पेंशन और कुछ गैर-कृषि गतिविधियां प्रमुख हैं। जैसा कि आलेख की शुरूआत में भी ज़िक्र किया गया है कि आदिवासी महिलाएं घरेलू कामों से लेकर कृषि, पशुपाल, वनोपज संग्रहण जैसे तमाम काम करती हैं और इसी के कारण उनके ऊपर काम का अतिरिक्त दबाव भी देखने को मिलता है। हालांकि आजीविका कमाने में महिलाओं की भागीदारी बताने वाला कोई आंकड़ा रिपोर्ट में सीधे तौर पर नहीं दिया गया है लेकिन विभिन्न स्रोतों से परिवारों को होने वाली आय के आंकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं की भागीदारी का अंदाज़ा मिलता है।

मध्य प्रदेश के लिए विभिन्न स्रोतों से परिवार को होने वाली सालाना कुल आय जहां 73,900 रुपए हैं, वहीं महिला प्रधान परिवारों के लिए यह औसत आंकड़ा 79,108 है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो परिवार की सालाना औसत आय 53,610 रुपए और महिला प्रधान परिवारों के लिए 52,109 रुपए है। हालांकि महिलाओं से जुड़ा यह आंकड़ा, परिवार की आय वाले कुल नमूने में शामिल है। फिर भी इनका मध्य प्रदेश में आठ प्रतिशत अधिक और छत्तीसगढ़ में लगभग बराबर होना, आजीविका कमाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ़ इशारा करता है।

मध्य प्रदेश के 66 प्रतिशत आदिवासी गांवों और छत्तीसगढ़ के 72 प्रतिशत आदिवासी गांवों तक कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता है। जहां तक मोबाइल के स्वामित्व का सवाल है, मध्य प्रदेश में 6.9 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 11.2 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है जबकि पुरुषों के लिए ये आंकड़े इन राज्यों के लिए क्रम से 18 और 20 प्रतिशत है। वहीं, स्मार्टफ़ोन की बात करें तो मध्य प्रदेश में चार प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 7.2 प्रतिशत आदिवासी महिलाओं के पास उनके निजी स्मार्टफ़ोन हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज के एक बहुत छोटे तबके तक ही अभी मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की पहुंच बन सकी है। मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता और कमाई के आंकड़ों को एक साथ देखें तो अंदाज़ा लगता है कि सीमित पहुंच का बड़ा कारण लोगों की जेब में पैसे ना होना है।

रिपोर्ट आदिवासी समाज में महिलाओं के पास अधिक स्वायत्तता होने की धारणा पर भी बात करती है और बताती है कि पारिवारिक निर्णयों से जुड़े आंकड़े कोई और ही कहानी कहते हैं। यह सर्वे करते हुए बच्चों की शिक्षा, आजीविका, दैनिक ख़रीदारी, संपत्ति, ऋण समेत मायके जाने या परिवार का आकार तय करने जैसे तमाम छोटे-बड़े फ़ैसलों को लेकर सवाल पूछे गए थे। इनके जवाबों पर आधारित आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी महिलाओं की स्थिति भी अन्य समाजों से बहुत अलग नहीं हैं। हालांकि आंकड़े यह कहते हैं कि आदिवासी परिवारों में आधे से अधिक फ़ैसले संयुक्त रूप से लिए जाते हैं लेकिन साथ ही यह भी बता देते हैं कि परिवार की महिला सदस्यों की राय को पुरुषों जितना महत्व नहीं मिलता है।

मध्य प्रदेश में, ऊपर ज़िक्र किए गए तमाम विषयों से जुड़े फ़ैसलों में 47 से 52 प्रतिशत फ़ैसले आदिवासी परिवार संयुक्त रूप से लेता है। पुरुष जहां 17 प्रतिशत फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं वहीं महिलाओं के लिए यह आंकड़ा आठ प्रतिशत है। इसी तरह, परिवार में वयस्क बेटा लगभग 4 प्रतिशत फ़ैसले ले सकता है तो बेटियां केवल 0.1 प्रतिशत फैसले ले सकती हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ में परिवार संयुक्त रूप से लगभग 72 प्रतिशत फ़ैसले लेते हैं। यहां महिलाओं की स्थिति कहीं बेहतर नज़र आती है, पुरुष जहां लगभग दो प्रतिशत मामलों में फ़ैसले लेते हैं, वहीं महिलाएं लगभग सात प्रतिशत तक फ़ैसले ख़ुद करती हैं। बेटे-बेटियों के बीच का अंतर यहां पर भी बना रहता है और बेटे लगभग पांच प्रतिशत फ़ैसले ख़ुद तय करते हैं तो बेटियों का औसत 0.3 प्रतिशत है।

—

लगभग 55 वर्ष के वीर सिंह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक खेतिहर गांव नुनेरा में पैदा हुए जहां वे जीवनभर एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में रहे और काम किया। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण, 2000 के दशक में आर्थिक उछाल, गुरुग्राम का प्रौद्योगिकी और वित्तीय केंद्र बनना, सिंह ने तीन दशकों से अधिक समय तक भारत के आर्थिक परिवर्तन को देखा है। लेकिन बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में ग्रामीण भारत को छोड़कर शहरों में पलायन करने वाले लाखों श्रमिकों के विपरीत सिंह ने कभी नुनेरा नहीं छोड़ा।

इसकी बजाय उन्होंने ‘कुजनेट्स इनवर्टेड यू-कर्व’ के प्रभावी होने का वर्षों तक इंतजार किया। 1950 के दशक में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने एक प्रसिद्ध परिकल्पना प्रस्तावित की जिसके अनुसार जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है और यह कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती है, आय असमानता पहले बढ़ती है और फिर घटती है।

अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को बताया कि भारत में असमानता बढ़ी है। लेकिन “प्रसिद्ध ‘कुजनेट्स इनवर्टेड यू-कर्व’ हमें बताता है कि उच्च विकास की अवधि में यह सामान्य है और समय के साथ इसमें कमी आनी चाहिए”।

नुनेरा गुरुग्राम से केवल 45 किमी दूर है। लेकिन यहां पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक परिवर्तन बहुत कम हुआ है, सिवाय एक अच्छी तरह से पक्की दो-लेन वाली सड़क के जो गांव से होकर गुजरती है और दर्जनों फार्महाउस जिन्हें रियल एस्टेट बिल्डरों ने शहर के अमीर लोगों के लिए सप्ताह के अंत में घूमने के लिए बनाया है।

एक दोपहर जब गर्म हवाएं चल रही थीं, रेत उड़ रही थी, सिंह एक निर्माण स्थल पर दर्जनों पांच फुट के खंभे बनाने के लिए कंक्रीट के मिश्रण का एक पूल बना रहे थे। 500 रुपए के लिए वे सुबह 6 बजे से लगे थे और देर रात तक काम करते थे। सिंह ने बताया, “अच्छे महीनों में उन्हें 12-15 दिन काम मिल जाता है।”

अधिकांश दिनों में वे मजदूरी दर के बारे में सोचते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग घर से निकलने से पहले मौसम के बारे में सोचते हैं। सिंह कहते हैं, “खेतों में या छोटे निर्माण स्थलों पर ही काम है।” “खेतों में हमें प्रतिदिन 300-350 रुपए मिलते हैं। निर्माण स्थलों पर काम के बदले 500 रुपए मिलते हैं। पिछले चार सालों में मजदूरी में बमुश्किल 30-40 रुपए की वृद्धि हुई है। मैंने ज्यादा मजदूरी मांगना बंद कर दिया है। यहाँ कोई भी ज्यादा पैसे नहीं देगा। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कोई और करेगा।”

सिंह को उम्मीद थी कि उनके चार सदस्यों वाले परिवार के लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरुग्राम में चलती महंगी गाड़ियों को देखकर और प्रवासी मजदूरों से सुनी गई समृद्धि की कहानियों से उम्मीद को और बल मिला था। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ ज्यादा मजदूरी चाहते थे। लेकिन अब यह उम्मीद मोहभंग में बदल गई है। उनकी पत्नी के स्वास्थ्य पर हुए खर्च की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है और वे अब 25,000 रुपए के कर्ज में हैं। उन्होंने कहा, “मैं गुस्से से उबल रहा हूं।” लंबी चुप्पी के बाद सिंह ने अचानक दिन का समय पूछा। सुबह के 11.15 बजे थे। उन्होंने पेट पर हाथ हुए कहा, “मुझे सुबह 11 बजे तक भूख लग जाती है। लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ।”

वर्ष 2023 के आखिरी तीन महीनों में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की वृद्धि हुई, जिसके साथ भारत ने सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था का ताज बरकरार रखा। इसके शेयर बाजार ने ज्यादातर एशियाई देशें की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पिछले साल ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि भारत ‘विलासिता व्यय का नया केंद्र’ बन गया है।

हालांकि इसके वित्तीय बाजार और औपचारिक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बीच एक बड़ा अंतर उभर कर आया है, जहां लगभग 65% आबादी रहती है।

पिछले 10 वर्षों से वास्तविक ग्रामीण वेतन वृद्धि – जिसे अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने आज भारत में सबसे महत्वपूर्ण और उपेक्षित मैक्रोइकनॉमिक संकेतकों में से एक कहा है – स्थिर बनी हुई है। वास्तविक वेतन मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के बाद की आय है और अगर वास्तविक आय नहीं बढ़ती है तो लोगों के पास अधिक सामान और सुविधाओं पर क्रय की शक्ति नहीं होती है। इससे अर्थव्यवस्था में लोगों की मांग और समाज की भलाई, दोनों प्रभावित होते हैं।

इकोनॉमिक थिंक टैंक, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) के सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि 2009-10 और 2013-14 के बीच लगभग 8.6% और 6% से घटकर लगातार 3% और 3.3% रह गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान स्थिति और खराब हो गई क्योंकि विकास नकारात्मक हो गया। यह दर कृषि मजदूरी के लिए -0.6% और गैर-कृषि मजदूरी के लिए -1.4% पर आ गया।

रांची विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर द्रेज ने इंडियास्पेंड को बताया, “मजदूरी के हालिया ठहराव पर बहुत कम शोध हुआ है, क्योंकि पिछले साल तक बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था।” “भारत में लंबे समय से ग्रामीण मजदूरी की सुस्त वृद्धि की समस्या रही है, खासकर पिछले 35 वर्षों के दौरान। लेकिन आज, यह ठहराव काफी तेज आर्थिक विकास के बावजूद हो रहा है। “इस लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति का एक कारण यह है कि भारत में कामगारों की एक बड़ी संख्या है जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है और उनके पास बाजार में बिकने लायक कौशल नहीं है, भले ही उनके पास अन्य कौशल बहुत ज्यादा हों। इससे मजदूरी कम रहती है।”

रॉयटर्स ने 8 मई को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय में 50% की वृद्धि करने की योजना बनाई है, जबकि वे भारत के चल रहे आम चुनावों में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

रॉयटर्स के अनुसार ग्रामीण भारत में गैर-कृषि नौकरियों को बढ़ाने के लिए मोदी लघु उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने घोषणा की कि वे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तब जब देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। भीड़ ने जयकारे लगाए।

हालांकि, सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि पांच लोगों के परिवार की औसत मासिक आय 2012-13 में 6,426 रुपए से बढ़कर 2018-19 में लगभग 10,200 रुपए हो गई, फिर भी कृषि परिवार काफी वित्तीय संकट में हैं और लगभग 50% कर्ज में हैं और औसत बकाया ऋण 59% बढ़ गया है। इंडियास्पेंड ने सितंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया था।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 8.2 करोड़ परिवार जिनमें 41 करोड़ लोग शामिल हैं – दो हेक्टेयर से कम या उसके बराबर आकार की भूमि पर फसल उगाते हैं। इस समूह में जो देश के सभी कृषि परिवारों का 88% है। लगभग 38.7 मिलियन परिवार कर्ज में हैं, जिनमें 0.01-0.40 हेक्टेयर, 0.41-1.00 हेक्टेयर और 1.01-2.00 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले किसानों के लिए औसत बकाया ऋण राशि क्रम से 33,220 रुपए, 51,933 रुपए और 94,498 रुपए है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि कृषि क्षेत्र कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। बढ़ती कृषि आय ग्रामीण खपत, कृषि और गैर-कृषि मजदूरी और यहां तक कि विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में मजदूरी पर भी प्रभाव डालती है।

ड्रेज 2007 और 2013 के बीच के वर्षों को ग्रामीण मजदूरी की लंबी प्रवृत्ति में एक विसंगति के रूप में संदर्भित करते हैं। “[ग्रामीण मजदूरी] वास्तविक रूप में प्रति वर्ष लगभग 5-6% बढ़ रही थी। काफी संभावना है कि इस उछाल का संबंध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू होने के बाद श्रम बाजारों में आई सख्ती से है। अब हम वास्तविक मजदूरी के लगभग स्थिर होने के पुराने पैटर्न पर वापस आ गए हैं और अब यह अधिक गंभीर है, क्योंकि इस 10 साल के दौरान अर्थव्यवस्था तेज दर से बढ़ी,” ड्रेज़ ने कहा।

नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हिमांशु ने इंडियास्पेंड को बताया कि 2007 और 2013 के बीच ग्रामीण मजदूरी को बढ़ाने वाले कई कारक थे, तब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन के अलावा, कृषि उत्पादकता, फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएसपी), निर्माण क्षेत्र की वृद्धि और शहरीकरण ने ग्रामीण मजदूरी को बढ़ाया।

हालांकि हिमांशु के अनुसार आज इनमें से कोई भी कारक काम नहीं कर रहा है। कंपनियों ने पाया है कि उनके उत्पादों की बिक्री में शायद ही कोई वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में पिछली अवधि की तुलना में मांग में कमी आई है।

“विनिर्माण और निर्माण जैसे गैर-कृषि क्षेत्रों से भी मांग में कमी आई है और लोग वापस कृषि की ओर लौट रहे हैं। कृषि की कीमतें – एमएसपी के संदर्भ में, गैर-कृषि कीमतों की तुलना में उतनी तेजी से नहीं बढ़ी हैं। व्यापार की शर्तें कृषि के खिलाफ हो गई हैं। और इससे मजदूरी कम हो गई है,” हिमांशु ने आगे कहा कि यह देखते हुए कि निर्माण क्षेत्र में निवेश की भरमार है, ग्रामीण मजदूरी में शायद ही कोई सकारात्मक बदलाव हो।

वर्ष 2021 में मोदी ने कहा कि भारत बंदरगाहों, सड़कों, जलमार्गों और आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर या लगभग 100 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेगा, जिससे लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने 2023 में एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के शीर्ष आठ शहरों में तेजी से बढ़ते आवास बाजार निर्माण क्षेत्र को 2030 तक अर्थव्यवस्था में लगभग पांचवां योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा जिससे 10 करोड़ श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, जिनमें से लगभग 80% अर्ध-कुशल होंगे।

जब किसी ग्रामीण व्यक्ति की आय बढ़ती है तो सबसे पहला काम वह करता है अपने कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलना, जो 2007 से 2012 के बीच हुआ था।

मई 2019 और मई 2024 के बीच, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स – रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 10 स्टॉक शामिल हैं – 280% से अधिक बढ़ गया। इसके विपरीत 2018 और 2023 के बीच निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की औसत दैनिक वास्तविक ग्रामीण मजदूरी पुरुष श्रमिकों के लिए 182.44 रुपए से बढ़कर 205.80 रुपए और महिला श्रमिकों के लिए 136.95 रुपए से बढ़कर 157.95 रुपए हो गई। अरिंदम दास और योशिफुमी उसामी द्वारा श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के बीच समान समूह के लिए वास्तविक मजदूरी की वृद्धि में क्रमशः -0.1% और -3% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

“जब किसी ग्रामीण व्यक्ति की आय बढ़ती है तो सबसे पहला काम वह करता है अपने कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलना, जो 2007 से 2012 के बीच हुआ था” हिमांशु कहते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जहां निर्माण में श्रमिक कार्यरत हैं, वह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नहीं है, क्योंकि इन परियोजनाओं में काम तीव्रता कम है। हम [वर्तमान में] देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचे में निवेश से जीडीपी वृद्धि में योगदान श्रम-प्रधान होने के बजाय बहुत अधिक पूंजी-प्रधान है।”

भारत के अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन ने इंडियास्पेंड को बताया कि ग्रामीण आवास और सड़क निर्माण जैसी श्रम-प्रधान परियोजनाएं उच्च श्रम तीव्रता के कारण ग्रामीण मजदूरी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। “ग्रामीण भारत में, कृषि अब आर्थिक गतिविधियों का चालक नहीं है। वैकल्पिक व्यवसाय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके पास ज्यादा श्रमिक हैं।

अर्थशास्त्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को मापने के लिए दोपहिया वाहनों की बिक्री जैसी कई तरह की वजहों को देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2018 में, लगभग 2.2 करोड़ दोपहिया वाहन बेचे गए जो वित्तीय वर्ष 2023 में घटकर 1.58 करोड़ रह गये। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की रिकॉर्ड 40 लाख कार बिक्री में आधे से अधिक स्पोर्ट-यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) की हिस्सेदारी रही।

मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय एमहर्स्ट में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर जयति घोष ने कहा कि विमुद्रीकरण और कोविड-19 महामारी जैसे आर्थिक झटकों ने भारत के विशाल अनौपचारिक क्षेत्र और इसमें काम करने वाले लाखों श्रमिकों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

घोष ने इंडियास्पेंड से कहा, “इस सबका वास्तविक मजदूरी पर असर पड़ा है।” “जब वास्तविक मजदूरी कम होती है, तो वास्तविक खपत कम होती है और हमने इसे 2017-18 के [अब] रद्दी हो चुके घरेलू उपभोग सर्वे में देखा जो ग्रामीण उपभोग 2011-12 की तुलना में कम था – जो अविश्वसनीय है। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह उस दुष्चक्र को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था अब फंस गई है। स्थिर मजदूरी का मतलब है कम मांग, जिसका अर्थ है कि छोटे उद्यम जो कार्यबल के बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, उनके उत्पादों की मांग नहीं हो रही है और इसका मतलब है कम मजदूरी।”

“यहां तक कि शहरी वास्तविक मजदूरी के लिए भी औसत बढ़ रहा है, लेकिन औसतन मजदूरी दर नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में भी आधे श्रमिकों को बेहतर मजदूरी नहीं मिल रही है” घोष ने आगे कहा।

हिमांशु और घोष दोनों का तर्क है कि भारत की उच्च जीडीपी वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति में परिलक्षित नहीं होती है और इसका प्रभाव समय बीतने के साथ घरेलू मांग पर पड़ेगा। हिमांशु कहते हैं, “भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो मांग से प्रेरित है।” हम चीन या वियतनाम की तरह निर्यात-संचालित अर्थव्यवस्था नहीं हैं। इसलिए यदि घरेलू मांग नहीं बढ़ रही है तो आपको समस्याएं होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेंट्री बिल्ड-अप के मुद्दों को लें। निजी निवेश में सुस्ती का एक कारण घरेलू मांग में कमी है: अगर कंपनियां बिक्री नहीं कर पा रही हैं, तो वे निवेश करने को तैयार नहीं हैं।”

द्रेज के अनुसार, यह दिखने लगा है। “पिछले 10 सालों में औसत उपभोक्ता व्यय की वृद्धि काफी कम रही है।” “राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम डेटा के अनुसार, 2011-12 और 2022-23 के बीच उपभोक्ता व्यय वास्तविक रूप से केवल 2-3% बढ़ा है, जबकि 2004-05 और 2011-12 के बीच यह 5-6% बढ़ा था। इससे यह भी पता चलता है कि हाल के वर्षों में जीडीपी वृद्धि के आधिकारिक अनुमान अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं।”

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कल्याणकारी खर्च बढ़ाने को प्राथमिकता दी और सरकार के अनुसार इसने शौचालय, रसोई गैस, मुफ्त खाद्यान्न, पाइप से पानी, बिजली और कई तरह की नकद हस्तांतरण योजनाओं जैसे कल्याणकारी प्रावधानों पर 10 वर्षों में लगभग 400 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, इस प्रवृत्ति को पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने ‘न्यू वेलफेयरिज्म’ कहा है – कल्याण के प्रति एक अनूठा दृष्टिकोण जहां आवश्यक वस्तुओं के प्रावधान को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान पर प्राथमिकता दी जाती है। सर्वे में कल्याणकारी खर्च और मतदान वरीयता के बीच संबंध पाया गया है।

पहले गरीबों को यह दो रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था। अब सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है। लेकिन बाकी [खाद्य पदार्थों] की कीमत बढ़ गई है।

द्रेज इस दावे का खंडन करते हैं। “[मनरेगा और वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाओं] को अन्य योजनाओं में बदल दिया गया, उदाहरण के लिए घर की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोविड-19 संकट के दौरान, कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को फिर से बड़े पैमाने पर नया रूप देना पड़ा। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला। कुल मिलाकर कल्याणकारी योजनाओं पर जीडीपी के अनुपात के तौर पर केंद्रीय व्यय आज भी उतना ही है जितना 10 साल पहले था। उन्होंने आगे बताया कि मनरेगा मजदूरी 15 साल से वास्तविक रूप में स्थिर रही है, 2009 के बाद से मजदूरी हर साल केवल मूल्य स्तर के अनुरूप ही बढ़ाई गई थी। यह बहुत लंबा समय है।”

घोष ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि कोई नया कल्याणवाद है।” “उदाहरण के लिए, मुफ्त खाद्यान्न पर विचार करें। पहले गरीबों को यह दो रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था। अब सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है। लेकिन बाकी [खाद्य पदार्थों] की कीमत बढ़ गई है। उनकी शुद्ध खरीद में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सच कहूं तो शून्य और दो रुपए के बीच का अंतर ज्यादा नहीं है।”

घोष सरकार द्वारा जारी नवीनतम घरेलू उपभोग सर्वे के एक आंकड़े का हवाला देते हैं: ग्रामीण भारत के लिए सरकारी कल्याण हस्तांतरण से पहले और बाद में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के बीच का अंतर केवल 87 रुपए है। घोष बताते हैं, “अंतर मामूली है।” “मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कल्याणकारी खर्च में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। यह इस बात का संकेत है कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च उतना ज़्यादा नहीं है।”

फाइनेंशियल टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार 2014 से 2022 के बीच भारत की जीडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के लिहाज से औसतन 5.6% बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में 14 अन्य बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की औसत वृद्धि दर 3.8% रही है। वैश्विक आर्थिक ऐतिहासिक रुझानों को ध्यान में रखते हुए द्रेज और घोष को वैश्विक स्तर पर ऐसा ही रुझान ढूंढ़ना मुश्किल लगा जहां एक रेखा ग्राफ पर आर्थिक विकास और ग्रामीण मजदूरी विपरीत दिशाओं में चली गई हो।

द्रेज ने कहा कि अगर कोई ऐसा दूसरा उदाहरण हो जहां 10 साल तक इतनी तेजी से विकास हुआ हो और वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में शायद ही कोई वृद्धि हुई हो, तो यह आश्चर्य की बात होगी। घोष कहते हैं, “यह बहुत, बहुत दुर्लभ है।”

हरियाणा के चुहारपुर में एक खेतिहर मजदूर सुषमा इस रुझान पर सवाल उठाती रही हैं। लौकी के पौधों के एक बड़े खेत में तेजी से चलते हुए, फसल को तोड़ते हुए और सिर पर रखी टोकरी में इकट्ठा करते हुए वह पिछले चार वर्षों से लगभग आठ घंटे काम कर रही हैं जिसके बदले उन्हें 250 रुपए मिलते हैं। “दूध, सब्जियां, खाना पकाने का तेल, आटा, बिजली। सभी की कीमतें बढ़ गई हैं,” उन्होंने इंडियास्पेंड को बताया।

मार्च 2024 में, भारत में सब्जी मुद्रास्फीति 28.3% पर थी; फरवरी में यह 30.2% थी। नवंबर 2023 से खाद्य मुद्रास्फीति – जिसमें अनाज, सब्जियां, मसाले, खाना पकाने का तेल, दूध, अंडे, मांस शामिल हैं – 8% से अधिक बढ़ रही है।

“हम केवल अपने परिवारों को खिलाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं,” सुषमा ने कहा, क्योंकि उसने टोकरी से लौकी को खेत के किनारे एक अस्थायी भंडारण कक्ष के फर्श पर फेंक दिया।

“मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि हमारी स्थिति बेहतर हो जाए। मैं अपने बच्चों को बड़े शहर में काम करने के लिए नहीं छोड़ सकती।”

यह लेख मूलरूप से इंडिया स्पेंड पर प्रकाशित हुआ था।

1. जब दिन भर की फील्ड विज़िट के बाद मैनेजर कहे कि ‘अभी तो केस स्टडी भी बनानी है’।

2. जब फील्ड विजिट के दौरान भीषण गर्मी कोई पानी भी ना पूछे।

3. जब निजी जीवन में चुनौतियों की बाढ़ आ रही हो, लेकिन डेडलाइन से पहले काम खत्म करना हो।

4. जब आपकी सैलरी बढ़ाने के समय आपको बोला जाए कि आप काबिल तो हो पर अभी फंड की दिक्कत है।

5. जब आपसे कहा जाए एक बाहरी प्रोजेक्ट आया है, इसे प्राथमिकता देकर सबसे पहले पूरा करना है।

विकास सेक्टर में ज़मीनी वास्तविकता को समझने के लिए समय-समय पर कई तरह के सर्वेक्षण आयोजित किये जाते रहते हैं। ये सर्वेक्षण बच्चों के शिक्षण स्तर को जांचने, महिलाओं और बच्चों में पोषण की स्थिति को समझने या फिर गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति को जानने वगैरह के लिए किए जाते हैं।

आपने भी विकास सेक्टर में काम करते हुए कभी न कभी सर्वेक्षण किया या करवाया होगा। यहां पर सर्वे से जुड़े कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात की गई है जिन पर गौर करने से आपका काम आसान और बेहतर हो सकता है।

सर्वे डिजाइन करने से लेकर फील्ड में जाने तक, एक सर्वेयर के तौर पर आपको हमेशा सर्वे के उद्देश्य से जुड़े सभी बिन्दु साफ़तौर पर मालूम होने चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जिस तरह से फील्ड में जानकारी इकठ्ठा करते हैं, उसका प्रभाव उसके आंकड़ों पर पड़ता है।

साथ ही, अगर आप कोई सर्वेक्षण वालंटियर्स से करवा रहे हैं तो उनकी उस सर्वे में भूमिका और मनोबल को भी बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आदर्श रूप में किसी भी सर्वेक्षण को करते समय एक टीम में दो लोगों का होना सर्वे के डेटा की गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा के नज़रिए से भी ज़रूरी रहता है। इस वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि सर्वे टूल किसी भी सर्वेक्षण के लिए बहुत मायने रखता तथा सर्वेक्षण के लिए उसका अनुमति पत्र भी ज़रूरी होता है।

वीडियो के अगले भाग में हम फील्ड सर्वे से जुड़े ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके फील्ड सर्वे से जुड़े कामकाज में मदद करेंगे।

—

सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि ज्ञान तक पहुंच एक ख़ास सामाजिक-आर्थिक तबके में आने वाले लोगों तक ही रही है। जाति, लिंग, वर्ग, धर्म या अन्य तरह के भेदभाव के चलते वंचित समुदाय लंबे समय तक औपचारिक शिक्षा से दूर रहे हैं। लेकिन इनके पास पीढ़ियों का संचित और अनुभव से आया ज्ञान है जो हमेशा से इनके जीवन का आधार रहा है।

अत्त दीप एकेडमी ऑफ ग्रासरूट लीडरशिप (एजीएल) एक ऐसी पहल है जो ज़मीन पर काम करने वाले लोगों और समुदाय के भीतर छिपे परंपरागत ज्ञान को उभारने का प्रयास करती है। इस ज्ञान का इस्तेमाल कर लोग अपनी आजीविका से लेकर शैक्षणिक, सामाजिक और मानवीय विकास तक की संभावनाएं खोज सकते हैं। समाजसेवी संस्था कोरो द्वारा राजस्थान और महाराष्ट्र के 40 ज़मीनी संगठनों के साथ मिलकर शुरू की गई इस पहल में हम कुछ इस तरह के सवालों के जवाब टटोल रहे हैं – ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान विकसित करने का अधिकार किसके पास है? और, सबसे ज़रूरी कि क्या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में लोगों के अनुभवों का कोई स्थान है? ऐसा करते हुए, इस आलेख में हम ज़मीनी ज्ञान निर्माण के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े अपने अनुभव और समझ साझा करेंगे।

अलग-अलग इलाक़ों में अलग-अलग तरह की लोक कलाएं, खेल गाने, कहावतें वग़ैरह हैं जो उनके पारंपरिक ज्ञान की झलक देते हैं। गांव में जीवन के जो नैसर्गिक स्रोत हैं, उनके हिसाब से लोग अपना जीवन रच लेते हैं। उदाहरण के लिए मौसम या बारिश का अनुमान एक ऐसी ही चीज है। कितना पानी बरसेगा, और उसमें किस तरह की खेती के लिए कौन सा तरीक़ा सटीक होगा, इसके लिए लोगों के अलग-अलग पैमाने हैं। कई बार जब आप खेतिहर महिलाओं के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि उन्हें अपने ही ज्ञान का अनुमान नहीं होता है। उनके लिए वह सहज होता है। हम लोग बाहर से जाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हां यह अलग है, इसे हम ग्रासरूट नॉलेज कहते हैं। इस आलेख में हमने इसके लिए ज़मीनी ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया है।

एक उदाहरण के तौर पर, पूर्वी महाराष्ट्र के भंडारा और गोंडिया जिलों में धीवर (मछुआरा) समाज की बात कर सकते हैं। इस इलाक़े में तीन-चार सेंटीमीटर की मछली पाई जाती है जिसे क्षेत्रीय भाषा में कलवली बोलते हैं। ब्रीडिंग सीज़न में, उसके पेट के बीचों बीच एक नारंगी लाइन आ जाती है। इस लाइन को देखकर लोग कहते हैं कि अब कलवली ने श्रृंगार कर लिया है यानी यह धान बोने के लिए सही समय है और अगले पांच-छह दिनों में बरसात होगी।

यह ज्ञान सिर्फ़ मौसम तक सीमित नहीं है। लोगों का यह ज्ञान विभिन्न प्रजातियों के जीवन, स्वास्थ्य और उनके पूरे परिवेश से उसके संबंध तक जाता है।

जब हम संस्थागत तौर पर इस तरह के ज्ञान को संजोने की प्रक्रिया देखते हैं तो संस्था का नज़रिया भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारा अनुभव रहा है कि हम जब ख़ुद जानकार बनकर समस्या हल करने जाते हैं तो हल नहीं मिलता है। लेकिन अगर लोगों के ज्ञान को आधार बनाकर, हम समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मजबूत काम होता है।

ज़मीनी ज्ञान का संरक्षण अलग-अलग तरह के समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे कि यह आजीविका के साधन तैयार करने में मददगार होता है। धीवर समुदाय के साथ काम करने के दौरान हमने समुदाय के साथ मिलकर तालाबों को ज़िंदा करने और मछली पालन का काम शुरू किया। दरअसल आजकल तालाबों में मछली उत्पादन कम होता जा रहा है और यह पूरे भारत में हो रहा है। प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन कम होने से मछुआरा समुदाय के सामने जीवन का संकट आ गया है। हमने अध्ययन किया तो पता चला कि तालाब मर रहे हैं। ज़मीन पर जाकर इसकी वजह टटोली और लोगों से पूछा कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है? यहां पानी है और तालाब गहरे भी हैं फिर यहां मछली उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है?

इन सवालों के जवाब समुदाय ने ही दिए कि सिर्फ़ पानी होने का मतलब तालाब ज़िंदा होना नहीं होता है। तालाब के ज़िंदा रहने के लिए कई तरह की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं, मछलियों, पंछियों का होना ज़रूरी है।

हमने ऐसे तालाबों की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। हमने विषय के जानकारों के साथ चर्चा कर समस्या और समाधान के बारे में जानकारी ली। इसके बाद हमें लगा कि सैद्धांतिक रूप से तो हम समुदाय को बता सकते थे कि तालाब ज़िंदा करने के लिए क्या चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से, ज़मीन पर यह काम करने के लिए हमें लोगों के साथ बैठना पड़ा। उनसे समझना पड़ा कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कहां कौन सा पौधा उगता है, कितनी गहराई होनी चाहिए, वग़ैरह। आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों के पास ये सारी जानकारी थी। सबने मिलकर योजना तैयार की और दो साल में तालाब को ज़िंदा कर दिया।

लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम मछलियों की स्वदेशी किस्मों जैसे शिंगुर, दादाक, सवादा और मोथारी को तालाब में दोबारा लाए। ये प्रजातियां सरकार की राज्य-प्रायोजित योजना के माध्यम से तालाबों को आबाद किए जाने वाली और तेजी से प्रजनन करने वाली कम पौष्टिक कतला और रोहू जैसी मछलियों की तुलना में अधिक कीमत की थीं। लेकिन इसने काम किया और जैसे-जैसे तालाब फले-फूले, पारंपरिक आजीविका भी फली-फूली। इसके बाद क़रीब तीस-चालीस गावों में भी यही तरीक़ा आज़माया गया।

आमतौर पर, वंचित समुदायों के लिए विकास योजनाएं बनाते हुए समाजसेवी संस्थाएं या सरकारों का रवैया सुधारक या आपूर्तिकर्ता वाला होता है। वे देखती हैं कि समुदायों की कमज़ोरियां क्या हैं, उनके पास किस चीज की कमी है। लेकिन ज़मीनी ज्ञान समुदाय की ताक़त है और इसीलिए इस ज्ञान को सहेजा जाना ज़रूरी हो जाता है।

हर समुदाय की परंपरा और भाषा उसकी पहचान होती है। जब कोई भाषा खत्म होती है, तो वह संस्कृति भी खत्म हो जाती है। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन गांव की भाषा गांव की सीमा पर ही समाप्त हो जाती है। स्थानीय बोलियां बाहर से जाने वाली संस्थाओं के संचार करने में बाधा बन सकती हैं। साथ ही, परंपरागत ज्ञान रखने वाले लोग भी, अपने से अलग भाषा बोलने वालों पर मुश्किल से भरोसा करते है। इसलिए उनसे उनकी भाषा में बात करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्थानीय भाषाओं में पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करके, हम इन संस्कृतियों, पहचानों और इतिहास को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

इतिहास और पौराणिक कथाएं न केवल किताबों और पत्थरों में संरक्षित हैं, बल्कि संस्कृति की विभिन्न अभिव्यक्तियों में भी संरक्षित हैं।

आराधी, महाराष्ट्र में देवी या देवी के लिए गाए जाने वाले पूजा गीतों की ऐसी ही एक संरक्षित शैली है। इन गीतों में हमारे मातृसत्तात्मक समाज का इतिहास शामिल है।

इस ज्ञान का संरक्षण करने के लिए हम गीतों के साथ-साथ संगीत वाद्ययंत्रों के सामाजिक इतिहास को भी एकत्रित और संरक्षित कर रहे हैं, जिनकी शिल्प संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं। बिमानी या तबला कैसे बनता है? इसके लिए चमड़ा कहां से आता है? लकड़ी कहां से आती है? किस जानवर की खाल का उपयोग किया जाता है और वह जानवर कहां पाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाबों का दस्तावेजीकरण आगे की पीढ़ियों के लिए काम आने वाला है।

जब लोग अपने पारंपरिक ज्ञान से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं तो उन्हें गरिमा की भावना महसूस होती है। यह विशेष रूप से उनके लिए सच है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति से वंचित रहे हैं। भले ही, उनके पास विशेष ज्ञान हो, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय, उनके साथ होने वाले भेदभाव के चलते उचित सम्मान और अवसर नहीं हासिल कर पाए हैं।

अक्सर लोग रात में जत्रा (मेला) प्रदर्शन देखकर ताली बजाते हैं, लेकिन दिन में उसी गांव में, उसी कलाकार समुदाय के लिए नहाने और पीने का पानी जुटाना मुश्किल हो जाता है। हमारे कुछ लोक-कलाकारों एक अनुभव यह भी रहा कि एक बार उन्हें गांव वालों के साथ बैठाने की बजाय बाहर आंगन में अलग-अलग बर्तन में खाना परोसा गया था।

जब ऐसे समुदायों को उनके ज्ञान की शक्ति के बारे में बताया जाता है और इसे उनके काम में लागू करने के तरीके खोजे जाते हैं, तो उनमें आत्म-सम्मान की भावना होती है – और इससे न केवल वे लोग बल्कि पूरे समुदाय को फ़ायदा होता है।

गरिमा जिम्मेदारी की भावना और सांप्रदायिक चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत में तब्दील हो जाती है। इसे बढ़ावा मिलेगा तो ये नया आत्मविश्वास और नेतृत्व – सामाजिक न्याय, आजीविका और पर्यावरण की बड़ी समस्याओं को हल करने के तरीके खोजेगा।

अत्त दीप से जुड़ी हमारी शुरूआती बातचीत में ही हमने साफ़ समझ लिया था कि ज़मीनी ज्ञान और अकादमिक ज्ञान को हमें दो छोरों की तरह नहीं देखना चाहिए। यह जमीनी कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे ज्ञान धाराओं की पहचान करें और फिर समुदाय के साथ बातचीत के माध्यम से इसे औपचारिक रूप से विकसित करने का काम करें। ऐसा करने के चरण कुछ इस तरह हो सकते हैं:

हम सरकार, मीडिया, शिक्षा जगत, फंडिंग और नीति निर्धारण आदि से जुड़ रहे हैं, ताकि वे इस ज्ञान और अनुभव को समझें और इसे अपनी सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाओं में शामिल करें। पारंपरिक आर्द्रभूमि प्रबंधन, वन अधिकार आंदोलनों और जाति-विरोधी गीतों के पाठों को गांव से बाहर ले जाने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें संस्थागत बनाया जाना चाहिए, और संरचित किया जाना चाहिए।

जाति-विरोधी गीतों के पाठों को गांव से बाहर ले जाने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें संस्थागत बनाया जाना चाहिए।

इसका एक उदाहरण नवयान महाजलसा एकैडमी का काम है जो शाहिरी (काव्य लेखन) और लोककला पर कोर्सेज बना रही है। ये जितनी भी लोककलाएं हैं, उनकी शुरूआत, इतिहास, इसमें योगदान करने वाले लोगों के नाम, कितने समय से यह चल रहा है, इसके कितने प्रकार होते हैं जैसी तमाम बातें उस सिलेबस में रहेंगी। यहां तक कि वाद्ययंत्रों से जुड़े एक शोध में लुप्त होते जा रहे वाद्यों के बनने के कहानी, उनकी प्रक्रिया और उनका तात्कालिक समाजिक महत्वों को भी यह एकैडमी दर्ज कर रही है। इस तरह की जानकारी को जब विश्वविद्यालयों और उनमें पढ़ने वालों तक पहुंचाया जा सकेगा, तब बात बन सकेगी। इस तरह के जुड़ाव ही, दोनों सिरों को साथ लाना ही एक माध्यम हो सकता है। ज़मीनी ज्ञान के प्रति जो नकारात्मकता और अस्वीकार है, उससे पार पाने का रास्ता इसी में खोजना पड़ेगा।

जमीनी स्तर के लोग खुद को ज्ञान धारक और ज्ञान निर्माता के रूप में नहीं सोचते हैं। लोकप्रिय धारणा यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम जानकार नहीं हैं। समाज ने ही इस धारणा को पुष्ट किया है। हमें इस ग़लतफ़हमी को दूर करना होगा और लोगों को अपने बारे में अलग तरह से सोचने में सहयोग देना होगा।

—

भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। यह योजना वन और निजी भूमि दोनों से प्राप्त, इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों (एनटीएफपी) पर थर्ड-पार्टी सर्टिफ़िकेशन प्रदान करती है। यह वे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। योजना का उद्देश्य, स्थायी वन प्रबंधन (सस्टेनेबल फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट) और कृषि वानिकी (खेतों पर पेड़) को बढ़ावा देना और सर्टिफ़िकेशन के माध्यम से वन उत्पादों के बाजार मूल्य को बढ़ाना है।

अब भारत में कई निजी और सरकारी एजेंसियां, सर्टिफिकेट प्रदान कर रही हैं, जैसे कि साल 2003 में शुरू हुई छत्तीसगढ़ सर्टिफ़िकेशन सोसायटी। नई योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के साथ सर्टिफिकेट देने वाली इकाइयों के पंजीकरण को अनिवार्य करना है। साथ ही, राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, 2023 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और संकेतकों के आधार पर सर्टिफिकेट प्रदान करके, प्रमाणन एजेंसियों और प्रक्रियाओं को विनियमित करना है।

इससे एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या सर्टिफ़िकेशन से भारत के सात करोड़ हेक्टेयर से अधिक वनों के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था हो सकती है। और, राज्य वन विभागों, वन-निर्भर समुदायों और अपने खेतों पर पेड़ उगाने वाले किसानों को लाभ हो सकता है।

भारत में स्थायी वन प्रबंधन की यह अवधारणा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। भारतीय वन अधिनियम, 1865 के बाद सरकार ने जहाज निर्माण और रेलवे स्लीपर बिछाने के लिए लकड़ी के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए वन भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया था। साल 1864 और 1883 के बीच भारत के पहले वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस ने सबसे पहले स्थायी वन प्रबंधन की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था।

इसके पीछे विचार यह था कि जंगल से लकड़ी की उचित मात्रा में कटाई की जाए। इसके लिए, प्रत्येक वन प्रभाग को अलग-अलग लकड़ी की वृक्ष प्रजातियों के कार्य मंडलों में विभाजित किया जाना था। प्रत्येक कार्य मंडल को खंडों में विभाजित किया गया। पेड़ों की कटाई के काम को पूरे जंगल में वितरित करके, जंगल का पुनर्जनन सुनिश्चित किया गया और लकड़ी का भंडार बनाए रखा गया। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को लकड़ी की लगातार आपूर्ति करना था।

प्रत्येक वन प्रभाग के लिए एक वन कार्य योजना तैयार की जानी थी, जिसमें उपलब्ध लकड़ी की अनुमानित मात्रा का वर्णन किया गया था। इसमें यह भी बताया गया था कि 10 से 15 साल की अवधि में इसकी कटाई कैसे की जाएगी। पहला राष्ट्रीय वन कार्य योजना कोड, जो कार्य योजना तैयार करने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम करता था, 1881 में प्रकाशित किया गया था।

लेकिन, लकड़ी के उत्पादन को अधिकतम करने के एकमात्र उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में, स्थायी वन प्रबंधन के अन्य पहलुओं, जैसे जैव विविधता और वन-निर्भर समुदायों की आजीविका, को औपनिवेशिक काल में बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया था। सागौन जैसी मूल्यवान लकड़ी देने वाले वृक्षों को वन्यजीव- समृद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोपा गया था, और आज भी भारत के कई बाघ अभयारण्यों में ये बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं। हिमालय में देवदार के पेड़ों से इमारती लकड़ी सतलज घाटी जैसे कुछ स्थानों पर इनके ख़त्म होने तक निकाली जाती थी।

आज़ादी के बाद, साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक जंगल में देवदार के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। गोदावर्मन बनाम भारत संघ के नाम से प्रसिद्ध यह मामला भारतीय वानिकी में एक मील का पत्थर था। याचिका निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई के कारण दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जंगल, स्वामित्व की परवाह किए बिना, उसकी कार्य योजना के तहत माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह था कि निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई कार्य योजना के अनुसार होगी और इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।

इस फैसले का निजी भूमि और 1,500 मीटर से ऊपर स्थित जंगलों और उत्तर-पूर्व भारत में वनों की कटाई को कम करने की योजना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जहां इसने पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि इसने कई राज्य वन विकास निगमों को बेकार बना दिया और किसानों को अपने खेतों में पेड़ उगाने को लेकर प्रोत्साहित नहीं किया।

राज्य वन विकास निगमों की स्थापना साल 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। निगमों का उद्देश्य वन वृक्षारोपण और लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की समुचित तरीके से उत्पादन करना था, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दिया जा सके।

साल 1996 के फैसले के बाद, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम जैसे कई राज्य वन विकास निगमों की गतिविधियां राल इकट्ठा करने (पाइनस रॉक्सबर्गी से) और जंगल से बचे हुए पेड़ निकालने तक सीमित हो गईं। किसानों को उनके खेतों में पेड़ उगाने में मदद करने के लिए, 1999 में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई लोक वानिकी योजना सफल नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी पेड़ काटने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था। वास्तव में, इसने उनके पेड़ लगाने के उत्साह पर गहरा असर डाला।

विश्व स्तर पर, साल 1993 में जर्मनी के बॉन में एक समाजसेवी संगठन के रूप में फारेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल (एफएससी) की स्थापना की गई थी जो एक अग्रणी वन प्रमाणन एजेंसी है। एफएससी का लक्ष्य, दुनियाभर में जंगलों के ऐसे प्रबंधन को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त, सामाजिक रूप से लाभकारी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक हों। अपनी वेबसाइट पर इस काउंसिल का दावा है कि यह प्रमाणन 89 देशों में लगभग 16 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को कवर करता है।

वर्षों से, वन प्रमाणन का ज़िक्र चिली और पेरू जैसे कुछ देशों में अवैध कटाई को कम करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन मेक्सिको और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों में वनों की कटाई को कम करने वाले एकमात्र कारक के रूप में इसे पहचान नहीं मिली है। वानिकी शोधकर्ता अभी भी प्रमाणन के प्रभावों पर बहस करते हैं क्योंकि सामुदायिक अधिकारों की मान्यता, वन संरक्षण पर नीतियां, इत्यादि जैसे कई अन्य कारक स्थायी वन प्रबंधन को प्रभावित करते हैं।

जब लकड़ी के अलावा अन्य वनोपज की बात आती है तो सर्टिफ़िकेशन का महत्व और भी कम लगने लगता है।

इसके अलावा, सर्टिफ़िकेशन एक महंगी प्रक्रिया है। वियतनाम में बबूल के बागानों के सर्टिफ़िकेशन के मामले में बहुत ही कम लाभ देखने को मिला और वह भी तब जब वृक्षारोपण तीन हज़ार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किया गया था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कम जोत वाले किसानों को इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला।

भारत के मामले में, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन द्वारा कराए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि 2020 में भारत में राउंडवुड की मांग – जो मुख्य रूप से फर्नीचर बनाने, कागज और लुगदी, पैनल और प्लाईवुड और निर्माण के लिए उपयोग की जाती है – लगभग 57 मिलियन क्यूबिक मीटर थी। इसमें से 47 मिलियन घन मीटर मांग को घरेलू स्तर पर पूरा किया गया। इसमें 45 मिलियन क्यूबिक मीटर जंगलों के बाहर के पेड़ों से था और केवल 2 मिलियन क्यूबिक मीटर सरकारी स्वामित्व वाले जंगलों से आया था।

इस संदर्भ में, सर्टिफ़िकेशन एक निरर्थक प्रक्रिया लगती है क्योंकि चिनार, सागौन और नीलगिरी के ब्लॉक वृक्षारोपण मौजूद होने के कारण बड़ी मात्रा में लकड़ी का उत्पादन जंगलों के बाहर के पेड़ों से किया जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए लकड़ी ख़रीदने वाले शायद ही प्रमाणित लकड़ी का ध्यान रखते हैं। निर्यात के मामले में देखें तो साल 2020 में सागौन और शीशम की बहुत कम मात्रा- 0.01 मिलियन क्यूबिक मीटर – ही निर्यात की गई। घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित लकड़ी की मांग में किसी भी तरह का बदलाव उन अपेक्षाकृत अमीर किसानों के पक्ष में झुक सकता है जो प्रमाणन का खर्च उठा सकते हैं। यह छोटे किसानों को अपने खेतों में पेड़ उगाने से भी हतोत्साहित कर सकता है।

अन्य वनोपज के मामले में सर्टिफ़िकेशन का महत्व और भी कम प्रतीत होता है। मध्य भारत में महुआ के फूल, साल के बीज और तेंदू के पत्तों जैसी उपज और हिमालय की घाटियों में डोडेंड्रोन फूल और पाइन के कोन एकत्र करके उन्हें स्थानीय स्तर पर बेचा जाता है। इनमें से किसी के भी कच्चे रूप में निर्यात किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है।

भारत ने साल 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति से अपनी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था लेकिन लगभग एक दशक बाद इसमें शायद ही कोई सुधार दिखता है।

विभागों की बात करें तो लकड़ी निकालने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू 1996 के प्रतिबंध अभी भी हैं। उन्हें नवीनतम कार्य योजना कोड के अनुसार कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं और उन्हें अनुमोदित करना होता है। इसमें लकड़ी की वह मात्रा शामिल होनी चाहिए जिसे जैव विविधता और वन-निर्भर समुदायों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना उचित रूप से निकाला जा सकता है। तभी सर्टिफ़िकेशन से वन उत्पादों का निर्यात होने पर मूल्यवर्धन होगा।

वन-निर्भर समुदायों के लिए, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत लगभग 60.5 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। समुदाय, अपने सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रावधानों का उपयोग करके वनोपज निकाल रहे हैं और उनकी बढ़िया मार्केटिंग कर लाभ हासिल कर रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। वनों पर निर्भर लाखों समुदाय अभी भी अधिकारों के बिना, अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, समुदायों को दिए गए प्रबंधन अधिकारों के तहत लकड़ी निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वन विभाग मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकारों के साथ जंगलों में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं।

भारत ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के माध्यम से अपनी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। इसने किसानों को पेड़-पौधे आसानी से उपलब्ध कराए और पेड़ों की कटाई और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भेजने पर लगे प्रतिबंध में ढील दी। लेकिन इसके लगभग एक दशक बाद भी कृषि वानिकी में शायद ही किसी तरह का सुधार देखा गया है। हाल ही में, ‘सिव्यर डिक्लाइन इन लार्ज एग्रोफ़ॉरेस्ट्री ट्रीज इन इंडिया ओवर द पास्ट डिकेड’ शीर्षक से एक अध्ययन किया गया जिसमें मैंने भी अपना योगदान दिया था। इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में खेतों में लगे परिपक्व पेड़ों के भारी कमी देखी गई है। इसके पीछे के कारणों में, फसल पैटर्न में बदलाव, मशीनीकृत खेती और किसानों को किसी भी प्रकार का लाभ ना होना है। अपने खेतों में पेड़ लगाने से किसानों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है।

संक्षेप में कहें तो, वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि वन सर्टिफ़िकेशन से बाजार मूल्य में मामूली वृद्धि होती है लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। यह सीमांत किसानों और वन निर्भर समुदायों के लिए किसी भी प्रकार से मददगार नहीं है। इसके अलावा, केवल सर्टिफ़िकेशन से ना तो स्थायी वन प्रबंधन होता है और ना ही कृषि वानिकी को बढ़ाने में मदद मिलती है।

भारत में वनों के क्षरण का कारण वनों का उपयोग खनन, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे जैसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए करना है। इसके अलावा आग, मवेशियों के चरने और लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियां भी इसे नुक़सान पहुंचाती हैं।

घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक वनों, जो अपने आपमें महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, पर वृक्षारोपण न करने की सावधानी बरती जानी चाहिए।

वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका बढ़ाने और वन-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जल-धाराओं और नदियों के प्रवाह जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सर्टिफ़िकेशन से अधिक, वनों के प्रबंधन और लकड़ी और अन्य वनोपजों को स्थायी रूप से निकालने के लिए एक अच्छी कार्य योजना की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कार्य योजना कोड जिसे साल 2014 और अंतिम बार 2023 में संशोधित किया गया था। यह कोड एक कार्य योजना के ज़रिए वनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है जो जैव विविधता, कार्बन पृथक्करण और चराई और जलाऊ लकड़ी संग्रह सहित स्थानीय समुदायों की आजीविका जैसी आवश्यकताओं पर विचार करता है।

कांगो बेसिन में किए गये एक अध्ययन में यह बात स्पष्ट हुई है कि स्थायी वन प्रबंधन के मामले में इमारती लकड़ी की चक्रीय उपज वाली वन प्रबंधन योजना और वन-निर्भर समुदायों के साथ, लाभ को साझा करने वाली एक स्पष्ट योजना, वन सर्टिफ़िकेशन की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई है।

लकड़ी की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जंगलों के बाहर वृक्षारोपण बढ़ाया जा सकता है। इससे प्राकृतिक वनों पर दबाव और उनकी कटाई में कमी आ सकती है। आगे बढ़ने का एक संभावित तरीका यह है कि वन विकास निगमों को बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए और किसानों को अपनी परती या बंजर भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जल-जमाव वाली और निम्नीकृत भूमि का उपयोग प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे तेज़ी से बढ़ने और फैलने वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए भी किया जा सकता है।

अंग्रेजों के समय में लगाये गये पाइन और युकिलिप्टस जैसे पेड़ों को धीरे-धीरे हटाकर देशी साल और ओक के पेड़ों को लगाया जा सकता है जो हमारे लिए एक संसाधन हैं।

निम्नीकृत भूमि में सीएफआर वाले समुदायों को उत्पादित लकड़ी से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया के साथ वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अंत में, एक कार्य योजना के अनुसार पेड़ों को काटने, उन्हें दूसरी जगह ले जाने और बेचने की प्रक्रियाओं को सरकारों और किसानों दोनों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए।

घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक वनों पर वृक्षारोपण से बचना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। अच्छी कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य के वन विभागों की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। ताकि वे वृक्षारोपण क्षेत्रों की पहचान, गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण, और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए प्राकृतिक वनों को संरक्षित करते हुए स्थायी रूप से लकड़ी की कटाई जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर सकें।

अंत में, ऊपर दिये गये सुझावों को अपनाने से भारत में स्थायी वन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और किसानों और इससे राज्य वन विभागों की आय, वन सर्टिफ़िकेशन की तुलना में अधिक बढ़ेगी।

यह लेख मूलरूप से द इंडिया फोरम पर प्रकाशित हुआ था।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

जब समाजसेवी संस्थाएं अपने काम के प्रभाव (इम्पैक्ट) के बारे में बात करती हैं तो वे भीतर ही भीतर क्या महसूस करती हैं-

जब फंडर्स अपने उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बता रहे हों, तब समाजसेवी संस्थाएं

जब अपने पैरों पर चलने के लिए संघर्ष कर रही संस्था को प्रोग्राम रेस्ट्रिक्टेड फ़ंडिंग मिले, और उसे स्वीकार करनी पड़े-

जब फ़ंडिंग ना मिलने का ईमेल मिले-

जब समाजसेवी संस्था समुदाय की कोई नई समस्या खोजकर सामने लाए और उसके पास उसका समाधान भी हो-

जब कोई कार्यक्रम (प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन) सफलता के साथ पूरा हो जाए-

जब एफसीआरए को लेकर सरकार कुछ कहे तो समाजसेवी संस्थाओं को क्या सुनाई देता है-

और, कुछ मौक़े ऐसे भी आते हैं जब समाजसेवी संस्थाएं समुदायों की नहीं सुनती हैं, तब समुदाय-