मेरा नाम प्रीति बेले है। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के घाटंजी ब्लॉक में अपने गांव मुरली की एक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के रूप में काम करती हूं। मैं दो छोटे बच्चों की अकेली मां हूं और कई तरह की ज़िम्मेदारियां उठाती हूं। मैं एक मां, एक गृहिणी और अपने परिवार की कर्ताधर्ता, सब कुछ हूं।

घाटंजी, विदर्भ के एक सूखा-प्रभावित इलाक़े में आता है – एक ऐसा इलाक़ा जिसकी पहचान ही यह है कि इस क्षेत्र का कृषि संकट यहां की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। रसायनों के अत्यधिक उपयोग, नकदी फसल, भूजल के अत्यधिक दोहन और जंगलों के क्षरण के कारण यह संकट पिछले कुछ वर्षों में जटिल हो गया है। सीआरपी के रूप में मेरी भूमिका मेरे समुदाय को उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करना है। इसके अलावा मैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय – विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में भी काम करती हूं।

सुबह 5.30 बजे: जागने के बाद, मेरे सुबह के कुछ घंटे घर के कामों में लगते हैं। पिछले दिन के बर्तन साफ़ करने, नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करने और बच्चों को स्कूल भेजने जैसे काम निपटाने के बाद मैं घर की सफ़ाई करती हूं। इन सब कामों के बाद मैं रंगोली बनाती हूं और पूजा करती हूं।

सुबह 10 बजे: मैं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऐसे अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए निकल जाती हूं। मैं अपने समुदाय के सदस्यों के साथ समूहों या बैठकों में बातचीत करती हूं। यह जानकारी उन योजनाओं और प्रावधानों की होती है जो समुदाय के लोगों के लिए लाभदायक होती हैं। हाल ही में मैंने अपने गांव में एक शिविर का आयोजन किया था जिसमें समुदाय के सदस्यों ने अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन दिए और अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करवाया। ये सभी प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं और इनके लिए कई तरह के दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। लोगों को कई बार सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और नियमित रूप से उसकी स्थिति का पता लगाना पड़ता है। मैं उन लोगों के लिए ये सारे काम करती हूं जो वे खुद नहीं कर सकते।

कभी-कभी मैं इस समय का इस्तेमाल किसानों से मिलने और उनकी ज़रूरत के अनुसार जैविक खाद/कीटनाशक बनाने में उनकी मदद के लिए भी करती हूं। मैं ये सारे काम 2019 से कर रही हूं, तब से जब पहली बार फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के तहत मैं अपने गांव की सीआरपी नियुक्त हुई थी। मैंने जैविक खेती पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और सीखा कि जैविक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग के तरीक़ों के बारे में कैसे बताया जाता है। शुरुआत में मेरे प्रदर्शनों का विरोध किया गया और समुदाय ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब संतोष घोटने नाम के एक किसान ने इन तरीक़ों को अपनाने में रुचि दिखाई और डेमो देने के लिए कहा तो उसके बाद से दूसरे लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा।

मैं खेती के टिकाऊ, जैविक तरीकों को अपनाने के लिए गांव में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हूं।

खेती के किए जा सकने वाले स्थायी तरीक़ों के महत्व को समझते हुए, उन्होंने मुझे पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन के तहत एक किसान समूह बनाने में मदद करने के लिए कहा। हमने कुछ अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ा और आखिरकार 2021 में 20 किसानों का एक समूह बनाकर उसका पंजीकरण करवा लिया। ये सभी किसान अब जैविक खेती करते हैं। इन किसानों को सरकार ने कम कीमतों पर जैविक कीटनाशक और कुछ उपकरण (जैसे पंप, जैविक कीटनाशक बनाने के लिए एक टैंक) दिया है।

खेती के स्थाई तरीक़ों में मेरी बहुत गहरी रुचि है, और मैं खेती के टिकाऊ, जैविक तरीकों को अपनाने के लिए गांव में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हूं। चूंकि यवतमाल सूखा-प्रभावित इलाक़ा है इसलिए हमें पानी के प्रबंधन के बारे में भी सोचना पड़ता है। पिछले तीन वर्षों से, मैं जल संसाधनों के प्रबंधन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ भूजल गतिविधियों और फसल के लिए पानी का बजट बनाने जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हूं। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप, कुछ किसानों ने भराव सिंचाई की बजाय फव्वारा या ड्रिप सिंचाई को अपनाया है। वहीं कुछ अन्य किसान या तो कम सिंचाई वाली फसलों की खेती करने लगे हैं या फिर बहुत कम क्षेत्रफल में अधिक सिंचाई वाली फसलों को बोने लगे हैं।

दोपहर 2 बजे: मैं घर आकर दोपहर का खाना खाती हूं। उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है और साथ ही साथ घर के अन्य काम भी निपटाती हूं। ज़रूरत होने पर मुझे सब्ज़ी या अनाज ख़रीदने भी जाना पड़ता है और पढ़ाई में अपने बेटों की मदद भी करनी पड़ती है। अकेले दो छोटे लड़कों को सम्भालना आसान काम नहीं है।

शाम 6 बजे: आमतौर पर, शाम का समय मैं समुदाय की महिलाओं के साथ बिताती हूं। इन महिला-सभाओं में हम महिलाओं की समस्याओं के साथ ही गांव की अन्य बड़ी समस्याओं पर बात करते हैं। ऐसी जगहें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन जगहों पर महिलाओं को अपनी उन समस्याओं के बारे में बताने का मौक़ा मिलता है जिनके बारे में शायद वे बाकी जगहों पर बात नहीं कर पाती हैं या फिर करती भी हैं तो उन बातों को अनसुना कर दिया जाता है। हम इस पर भी बात करते हैं कि कैसे इन मुद्दों को ग्राम सभा में उठाया जाए।

मैंने अगस्त 2018 में दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से अपना एसएचजी बनाने का फ़ैसला किया।

मैंने पहली बार एसएचजी आंदोलन के तहत महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया था। पांच साल पहले मैं नहीं जानती थी कि स्वयं-सहायता समूह क्या है। मेरे परिवार ने मुझे एसएचजी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए कि इसका हिस्सा बनने का मतलब था मीटिंग के लिए घर से बाहर जाना, जिनका आयोजन कभी-कभी रात के समय भी किया जाता था। जिज्ञासावश मैंने अपनी परिचित महिलाओं के एक समूह से बातचीत की। ये महिलाएं एसएचजी के माध्यम से पैसों की बचत करती थीं। चूंकि उनके समूह में अब जगह नहीं थी इसलिए उन लोगों ने मुझे अपना समूह बनाने की सलाह दी। इसलिए मैंने अगस्त 2018 में दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से अपना एसएचजी बनाने का फ़ैसला किया। शुरुआत में मैं घर-घर जाकर महिलाओं को प्रति माह मात्र 100 रुपए की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। हमने सिर्फ़ यही काम किया – पैसे बचाए। धीरे-धीरे मैंने खातों के प्रबंधन का काम भी सीखा और समूह ने निर्विरोध रूप से मुझे इसका सचिव नियुक्त कर दिया। समूह का प्रत्येक सदस्य हर महीने मेरी तनख़्वाह के लिए 10 रुपए का योगदान भी देता है।

कुछ महीने बाद 2019 में मैंने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमएसआरएलएम) में उद्योग सखी के पद पर होने वाली नियुक्ति के बारे में सुना। मैंने अपने सभी दस्तावेज जमा किए और इस पद के लिए अपना आवेदन दे दिया। मेरे पास काम करने का औपचारिक अनुभव नहीं था और मुझमें विश्वास की भी कमी थी लेकिन मैं लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं में सफल रही। मेरे चुनाव के बाद मुझसे ज़िला मुख्यालय में प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए कहा गया। इसी दौरान मेरे पति बहुत बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। प्रशिक्षण का सत्र उनकी मृत्यु के छह दिन बाद का था। अपना दुःख परे कर मैं प्रशिक्षण में शामिल हुई। इस फ़ैसले में मेरी सास ने मेरा साथ दिया और मैंने लोगों की ज़रा सी भी परवाह नहीं की। यदि मैंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता।

इस प्रकार, मैंने जनवरी 2020 में अपने गांव के लिए उद्योग सखी के रूप में एमएसआरएलएम के साथ काम करना शुरू किया। मेरा पहला काम छोटी दुकानों, भोजनालयों और आटा मिलों जैसे गांव के छोटे उद्यमों का सर्वेक्षण करना था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह समझना था कि इन उद्यमों को कौन और कैसे चला रहा है। यह मुख्य रूप से गांव की जरूरतों का विश्लेषण करने और महिलाओं को उद्यमिता में लाने में मदद करने के लिए किया गया था।

इसके बाद, मैंने 14 छोटे स्तर की और पिछड़ी महिला किसानों का एक समूह बनाया, जो व्यवसाय चलाने में रुचि रखती थीं। इन महिलाओं को कृषि आधारित उद्यम शुरू करने के लिए एमएसआरएलएम कार्यक्रम के तहत दो लाख रुपये का ऋण मिला। हमने तय किया कि हम सब्ज़ियां बेचेंगे और ख़रीद-बिक्री की प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए किसानों के स्थानीय बाजार का दौरा करेंगे। आख़िरकार, हमने अपने गांव एवं आसपास के गांवों में जैविक खेती करने वाले किसानों के साथ सम्पर्क स्थापित किया। एमएसआरएलएम ने हमें सहयोग दिया और यवतमाल में एक किसान उत्पादक संगठन के साथ अनुबंध करने में हमारी मदद की। इस सहयोग एवं साथ से हमने कुछ ही दिनों में 35,500 रुपये की सब्जियों की बिक्री की। इससे हमें अपने उद्यम को विकसित करने के प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली। हमने अपने दम पर खेती करने का फैसला किया और ऋण की बाक़ी बची राशि का उपयोग सामुदायिक खेती के उद्देश्य से चार एकड़ जमीन को पट्टे पर लेने के लिए किया। 2022 में हमने जैविक खेती के तरीकों का उपयोग कर सोयाबीन उगाया; अब हम गांव के उन किसानों को बीज वितरित करने की योजना बना रहे हैं जो बाजार से संकर किस्मों के बीज खरीदने की बजाय जैविक खेती के तरीकों को अपनाने के इच्छुक हैं।

मैं महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना चाहती हूं ताकि उनके पास साल भर काम उपलब्ध रहे।

मैं कुनबी समुदाय से हूं और परंपरागत रूप से हमारी महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन अब मेरे समुदाय की कई महिलाएं विभिन्न एसएचजी की सदस्य हैं और ग्राम सभाओं में सक्रियता से भाग लेती हैं। मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूं ताकि वे अपनी आजीविका के लिए उद्यम शुरू करें और आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बन सकें। मैंने कम से कम चार से पांच महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और चलाने में मदद की है। आज की तारीख़ में वे गांव के भीतर ही सेनेटरी पैड, साड़ी जैसी चीजें बेचती हैं। तभी मेरा ध्यान इस ओर गया कि कई महिलाओं के पास उनका अपना बैंक खाता नहीं है। इसलिए मैंने बैंक में खाता खुलवाने में उनकी मदद की ताकि वे अपनी बचत को बैंक में रख सकें।

हालांकि यह एक मुश्किल यात्रा थी लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लगातार अपना काम करती रही। मैं चाहती हूं कि मुरली की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और गांव के विकास के लिए मिलकर काम करें। मैं महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना चाहती हूं ताकि उनके पास साल भर काम उपलब्ध रहे।

रात 9 बजे: अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के बाद मैं रसोई का काम निपटाती हूं। उसके बाद मैं उस दिन होने वाली मीटिंग में की गई बातचीत और मुद्दों के बारे में नोट तैयार करती हूं। सोने से पहले मुझे अगले दिन की योजना पर भी काम करना पड़ता है जिसमें मीटिंग के लिए लोगों को फ़ोन करके सूचना देने जैसे काम शामिल होते हैं। योजना बनाकर काम करने से मुझे एक ही समय कई सारे काम करने में सुविधा होती है और इससे बचा हुआ समय मैं अपने बच्चों के साथ गुज़ार पाती हूं। अब वे बड़े हो रहे हैं इसलिए मैं धीरे-धीरे उन्हें अपना काम खुद करने के लिए तैयार कर रही हूं। चूंकि वे दोनों ही लड़के हैं इसलिए गांव के कुछ लोग उन्हें आंगन की सफ़ाई करते हुए या सामान खरीदते देखकर हंसते हैं। मैं उन्हें ऐसे लोगों को नज़रअन्दाज़ करने और अपना काम करने की सलाह देती हूं। आत्मनिर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब उस समय आपको खुद को साबित करने में मददगार साबित होता है जब आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं और अपने बूते जीना शुरू करते हैं। मैं उन्हें हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार करना चाहती हूं।

मेरे बहुत अच्छे दोस्तों का समूह है। ये मुरली के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर हैं। मेरे काम के कारण मैंने लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए हैं। उनमें से कई लोगों ने आर्थिक से लेकर भावनात्मक तक, हर तरह से मेरी मदद की है। मेरी सास भी जितना हो सके मेरी मदद करती हैं।

जैसा कि खंजन रवानी को बताया गया।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

ज़्यादातर संगठन फंडरेजिंग के लिए शोध को उचित महत्व नहीं देते हैं। नतीजतन उन्हें दानदाताओं की एक लंबी फेहरिश्त से गुजरना पड़ता है और उनके पास सम्भावित दानदाताओं को अपने वास्तविक दाताओं में बदलने का समय भी बहुत कम होता है। फंडरेजिंग से जुड़ी रणनीति की योजना बनाते समय अपने अधिकतम संभावना वाले दाताओं की पहचान करना और दान करने के उनके उद्देश्यों को जानना बहुत जरूरी है।

100 से अधिक फाउंडेशनों के डेटाबेस वाले कैंडिड जैसे प्लेटफ़ॉर्म आपके उद्देश्य और जगह (लोकेशन) के लिए सबसे उपयुक्त दानदाताओं की पहचान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह, तमुकु एक सब्सक्रिप्शन पर आधारित मंच है जो फंडरेजिंग के लिए बेहतर गुणवत्ता और प्रासंगिक जानकारी, अवसरों, साधनों, और संसाधनों की पहचान करता है, इनकी व्यवस्था करता है और उपलब्ध करवाता है। उपयुक्त साबित हो सकने वाले हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) की पहचान करने के लिए, आप वार्षिक हुरुन इंडिया परोपकार सूची देख सकते हैं।

संस्थाओं को फ़ंडिंग देने का फ़ैसला करने वाले लोगों, फ़ंडिंग देने की उनकी प्रेरणा, आपके उद्देश्यों के साथ मेल, बदलाव की परिकल्पना और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ने के तरीके के बारे में विस्तार से जानें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें विभिन्न मंचों पर सुनें, सोशल मीडिया पर उन्हें फ़ॉलो करें, उनके विचारों को बताने वाले आधारित लेख पढ़ें, और उनके द्वारा पहले से सहयोग हासिल कर चुकी समाजसेवी संस्थाओं से बात करें। फिर दाताओं की एक सूची बनाएं और ई-मेल से मीटिंग में कम से कम 50 फ़ीसदी सफलता दर का लक्ष्य रखें।

अपने मनचाहे दाताओं तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीक़ा यह है कि आप अपने नेटवर्क के भीतर ही कोई साझा संपर्क ढूंढें। इनमें विशेष रूप से सलाहकार और/या गवर्निंग बोर्ड के वे सदस्य हों जो आपको उनसे मिलवा सकते हैं। यदि एक साझा संपर्क सूत्र नहीं है तो उन साझा हितों को ढूंढें जो उनसे बातचीत शुरू करने में आपकी मदद कर सकती हैं। आप कई ऑनलाइन मंचों पर सीनियर कॉर्पोरेट लीडर्स और युवा समाजसेवियों को ढूंढ सकते हैं और वहां उनके साथ सामाजिक मुद्दों पर सार्थक संवाद का प्रयास भी कर सकते हैं।

फंडरेजिंग ‘दोस्त-बनाना’ भी है। इसलिए अपने संभावित दाताओं को अपने हितधारकों के लिए आयोजित किए जाने वाले राउंडटेबल बैठकों, वेबिनारों, सम्मेलनों या ऐसे ही ज्ञान के आदान-प्रदान वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित करें। उन लोगों के लिए अवसर बनाएं जो अपने समय के साथ-साथ अपना योगदान देने में भी रुचि रखते हैं।

हालांकि इसका कोई सटीक नुस्ख़ा या आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन किसी एक दाता से कुल खर्चों का 25 फ़ीसदी से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। अलग-अलग दाता विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए अपने दाताओं की सूची को जितना सम्भव हो उतनी विविध बनाने की आवश्यकता है।

यदि आपके संगठन का उद्देश्य उनके फ़ोकस एरिया से मिलता हो तो सीएसआर दाताओं तक पहुंचना आसान हो सकता है।

फ़िलैन्थ्रॉपी से जुड़े फ़ाउंडेशन मध्य से लम्बी अवधि के लिए अनुदान देते हैं लेकिन संगठन को खड़ा करने के लिए विश्वसनीयता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। वहीं, दूसरी ओर एचएनआई छोटी से मध्य अवधि वाले अनुदान देते हैं और इनमें अधिक लचीलापन होता है। इसके अलावा, इनके द्वारा दिया गया सहयोग साल दर साल बढ़ सकता है। हालांकि एचएनआई को एक दानदाता के रूप में जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर संगठनों के पास ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंचने का रास्ता नहीं होता है। यदि आपके संगठन का उद्देश्य उनके फोकस एरिया के साथ मिलता हो तो सीएसआर दाताओं तक पहुंचना आसान हो सकता है। लेकिन ये छोटी-अवधि (एक से तीन साल) के लिए ही अनुदान देते हैं। इसके अलावा उनके अनुदान पूरी तरह से कार्यक्रमों के लिए ही आरक्षित होते हैं और उनका एक सीमित हिस्सा ही क्षमता निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

लचीले अनुदान, कार्यक्रम संबंधी अनुदान की तुलना में काफी अधिक जरूरी हैं, इसलिए खुदरा दाताओं को साथ लाना, बनाए रखना और जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। खुदरा फ़ंडिंग में ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन अभियानों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत दाताओं से मिलने वाला दान शामिल होता है। ऐसे दान बहुत अधिक लचीले होते हैं और इससे ब्रांड की दृश्यता बेहतर होती है। खुदरा फंडरेजिंग में अधिक संसाधन लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन बिना शर्त मिले इस धन का उपयोग कोष निर्माण, क्षमता निर्माण और अन्य प्रयोगात्मक उपक्रमों के लिए किया जा सकता है, जो सशर्त अनुदानों के साथ सम्भव नहीं है।

अपने दाताओं के लिए अपने कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुभव करने और उनका योगदान करने के अवसरों के निर्माण से आपकी साझेदारी ठोस हो सकती है और इससे वे लम्बे समय तक आपके कारण का समर्थन कर सकते हैं। प्रत्येक संगठन में उनके दाताओं को बचाकर या रोककर रखने का दर कम से कम 70–80 फ़ीसदी होना चाहिए। इससे नए दानदाताओं की नजर में भी संगठन की विश्वसनीयता बढ़ती है। लेकिन इसके लिए त्रैमासिक या वार्षिक रिपोर्ट भेजने से कुछ ज्यादा करने की ज़रूरत होती है।

दानदाताओं की ताक़त और उनकी विशेषज्ञता को पहचानने से शुरू करें और उनकी रुचि और उपलब्धता के बारे में जानें। उदाहरण के लिए अर्पण, डीआरके फाउंडेशन की संगठन के भीतर ही मौजूद विशेषज्ञता का उपयोग उनके परिवर्तन के सिद्धांत, लक्ष्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतकों और प्रभाव मूल्यांकन ढांचे को बेहतर करने के लिए करता है। इससे अर्पण की टीम को अपने कार्यक्रम के प्रभावों की समीक्षा करने का नया नज़रिया मिलता है और उनके काम में दानदाताओं के विश्वास और भरोसे का स्तर बढ़ता हैं। इसी प्रकार डीआरके फाउंडेशन, अर्पण के साथ मिलकर उनके फंडरेजिंग और संचार से जुड़े कामों को बढ़ाने के लिए काम करता है। इससे अर्पण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं की नजर में आने के लिए काम करने योग्य बनाता है। दूसरी ओर अंतरंग फ़ाउंडेशन अपने पूर्व छात्रों के साथ मेंटॉर या करियर कोच के रूप में जुड़ने के लिए अपने दानदाताओं की सूची से कॉर्पोरेट लीडर्स को आमंत्रित करता है। इससे दानदाताओं को सीधे छात्रों से संवाद करने और उनकी करियर से जुड़ी उम्मीदों को जानने का अवसर मिलता है। साथ ही, वे अंतरंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श समर्थन के मूल्य को भी समझते हैं।

इसके अतिरिक्त, अपने प्रमुख दानदाताओं की पहचान करना और उन्हें महत्व देना भी उतना ही जरूरी है। ये वे लोग होते हैं जो आपके उतार-चढ़ाव के समय आपके साथ रहें और दूसरों को आपके उद्देश्य में शामिल करने और योगदान देने के उद्देश्य से हमेशा अपने नेटवर्क में आपके काम की सिफ़ारिश करते हैं। इन्होंने ही आपके संगठन की सफलता के लिए जड़ें जमाईं और दीर्घकालिक प्रभाव में निवेश किया। इन्हें अपने संगठन की रणनीति एवं विकास की योजना में शामिल करें।

समाजसेवी संस्थाओं के सामने बहुत सी चुनौतियां होती हैं। इनमें मानव संसाधन प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन, फंडरेजिंग और संचार सहित उनके आधारभूत कामकाज तय करने के लिए धन जुटाना आम चुनौती है। वे इन ख़र्चों का वहन करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में विफल होते हैं और यह संगठन एवं उसके कार्यक्रमों की दीर्घकालिक स्थिरता को प्रभावित करता है।

अल्पकालिक समस्याओं के लिए मदद लेने से बचें।

पे व्हाट इट टेक्स सहयोग दानदाताओं को शिक्षित एवं प्रभावित करने के लिए काम कर रहा है। आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अपने दाताओं के साथ रिपोर्ट और केस स्टडी साझा करें और अपने संगठन की समान आवश्यकताओं के बारे में बातचीत शुरू करें। अल्पकालिक समस्याओं के लिए मदद लेने से बचें। इसकी बजाय क्षमता निर्माण के प्रयास के तीन से पांच साल के लिए एक रणनीति और परिचालन योजना विकसित करें और स्पष्ट सफलता मानकों के साथ इसे पेश करें। इसे शुरू करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आप अपने सभी ग़ैर-कार्यक्रमिक कामकाज की जरूरतों का आकलन करें और संगठन की ताक़त एवं चुनौतियों को समझें।

इस बात का संकेत देना भी लाभप्रद होगा कि आपका संगठन लागत को अवशोषित करने और दाता के जाने के बाद भी क्षमता निर्माण निवेश को बनाए रखने के लिए तैयार होगा।

एक वित्तीय रूप से लचीला संगठन बनाने के लिए आवश्यक है कि आपके पास भंडार (रिजर्व्स – छः महीने के लिए) और कोष (कॉर्पस – 12 महीने के लिए) हो जिसकी सहायता से आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम जारी रख सकें।

पहले से सुरक्षित भंडार किसी अप्रत्याशित मुश्किल दिन के लिए काम आने वाला धन है जो संगठन को अचानक लगने वाले झटकों से बचा सकता है। कॉर्पस, एक अलग से रखा आपातकालीन फंड होता है जिसे या तो अधिशेष से उठाया जा सकता है (कुल संगठनात्मक आय का 15 प्रतिशत या अधिशेष कॉर्पस को आवंटित किया जा सकता है) या दाता की लिखित सहमति के साथ दान के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। इस तरह के वित्तीय सहजता बनाने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन इस पर जल्द से जल्द काम करने की आवश्यकता होती है। आपके प्रमुख दानदाता और एचएनआई इस उद्देश्य के लिए धन उगाहने में आपकी मदद कर सकते हैं।

छोटे संगठनों में फंडरेजिंग का काम संस्थापक के ज़िम्मे होता है। इसमें उनका बहुत समय लगता है क्योंकि वे अपने संगठन के लिए डोनर बेस और दानदाताओं के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। हालांकि एक संगठन के परिपक्व एवं स्थिर होने के बाद, संस्थापकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना 25 फ़ीसदी से अधिक समय फंडरेजिंग पर खर्च न करें। इसकी बजाय, वे संगठन की विकास रणनीति, अगली पीढ़ी की लीडरशिप और संस्कृति को विकसित करने में अपना समय लगा सकते हैं। इसलिए, फंडरेजिंग वाली एक टीम का बनाना आवश्यक है जो दाता पर शोध, आउटरीच और जुड़ाव का नेतृत्व कर सके।

ऐसी प्रतिभाओं या विशेषज्ञों को लाना आवश्यक है जो आपके मौजूदा टीम की कुशलताओं का पूरक होगा और कमियों को पूरा करेगा।

किसी वरिष्ठ संसाधन को नियुक्त करने से पहले आपको अपने संगठन की वर्तमान कुशलताओं, क्षमता और बैंडविड्थ गैप को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। विशेष रूप से तब जब आपका संगठन छोटे या मध्यम आकार का हो। आपको अपने संगठन की चुनौतियों की पहचान करना आवश्यक है। क्या आपको प्रस्तावों पर सोचने के लिए किसी प्रकार के सहायता की आवश्यकता है? क्या आपको मदद की ज़रूरत है? ऐसी प्रतिभाओं या विशेषज्ञों को लाना आवश्यक है जो आपके मौजूदा टीम कुशलताओं का पूरक होगा और कमियों को पूरा करेगा।

इसके अलावा, लंबी अवधि में फंडरेजिंग एजेंसियों के साथ काम करने की बजाय घरेलू टीमों का निर्माण करना अधिक स्थाई तरीक़ा होता है। आईएलएसएस फंडरेजिंग प्रोग्राम जैसे कोर्स टीम के उन सदस्यों को फायदा पहुंचा सकते हैं जिनके लिए फंडरेजिंग का काम नया है या फिर वे कॉर्पोरेट क्षेत्र से निकल चुके हैं। उन्हें सही टूलकिट और मेंटरशिप प्रदान करना और उन्हें सफलता के लिए स्थापित करना महत्वपूर्ण है। एटीई चंद्रा फ़ाउंडेशन के पोर्टफ़ोलियो संगठनों के लगभग 10 करोड़ रुपये के औसत बजट के हालिया विश्लेषण में, हमने देखा कि संगठन के कुल व्यय का लगभग 3 फ़ीसदी ही फंडरेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है और यह निवेश के दो से तीन वर्षों के भीतर खुद के लिए भुगतान करना शुरू कर देता है। यदि आप खुदरा उपस्थिति बनाने में निवेश करते हैं तो यह लागत बढ़ सकती है।

अधिकतर संगठनों में बोर्ड के सदस्य ऐसे संसाधन होते हैं जिनका कम ही इस्तेमाल हो पाता है। इसलिए अपने वर्तमान बोर्ड की प्रभावशीलता को समझने के लिए एक बोर्ड गवर्नन्स मूल्यांकन करें। अपने बोर्ड को सार्थक रूप से जोड़ने के लिए एक भूमिका और जवाबदेही प्रणाली बनाएं और यह सुनिश्चित करने के लिए रोटेशन की संस्कृति विकसित करें कि ऐसे नए विचार और नए लोग जुड़ रहे हैं जिनका लाभ संगठन को मिल सकता है। यह बोर्ड के सदस्य को एक निश्चित कार्यकाल तक (पांच वर्ष से कम) जोड़े रखकर प्राप्त किया जा सकता है।

बोर्ड के ऐसे सदस्यों की पहचान करें जो आपके लिए फंडरेजिंग चैम्पियन बन सकते हैं और फंडरेजिंग की इस यात्रा में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए जिनमें उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता हो और केवल सलाह देने तक उनकी भूमिका को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। आप अपनी मौजूदा संरचना की समीक्षा करने में सहायता के लिए आत्मा जैसे संगठनों को शामिल कर सकते हैं या बोर्ड के नए सदस्यों को लाने के लिए आईएलएसएस या आईएसडीएम द्वारा प्रस्तावित बोर्ड प्रशासन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

एक बार जब आप ऊपर दिए गए कुछ अभ्यासों को अमल में लाना शुरू कर देते हैं, तो आप सफलता को कैसे मापते हैं? फंडरेजिंग के प्रयास में शामिल हर व्यक्ति को जवाबदेह बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी जाती है। डोनर कन्वर्ज़न दर, जुड़ाव दर, रिटेंशन दर, फंडिंग विविधता (सीएसआर, एचएनआई आदि से फंडिंग का प्रतिशत), कुल वार्षिक व्यय के प्रतिशत के रूप में आरक्षित भंडार एवं कोष, और फंडरेजिंग में संस्थापकों द्वारा लगाये गये समय जैसे सरल आंकडों से शुरूआत करें। इन चीजों के सही तरीक़े से चलने से आपको अपनी क्षमता एवं प्रभावशीलता पर नज़र बनाए रखने में मदद मिलेगी।

फंडरेजिंग विशेष रूप से एक चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभ पहुंचाने वाला काम है। इसमें निवेश पर उच्चतम रिटर्न हासिल करने की क्षमता है। किसी संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फंडरेजिंग टीम को अनुसंधान, संचार, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण प्रति उत्साहित होना चाहिए। प्रत्येक संगठन के परिपक्व होने का अपना समय होता है। इसलिए अपनी ताक़त एवं चुनौतियों के आधार पर आपको यह तय करना होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी है। इसे शुरू करने का सबसे अच्छा तरीक़ा ब्रिजस्पैन द्वारा प्रदान की गई पद्धति का उपयोग करके अपने फंडिंग मॉडल का आकलन करना है। इसके बाद आप अगले वर्ष के लिए धन उगाहने की योजना इस तरह से बना सकते हैं जो आपके संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सके।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

बिहार के हरियाडीह गांव में काली मंदिर के बाहर गांछ (रेतीले कुंज) में महिलाओं का एक समूह पेड़ों की छांव में बैठकर बीड़ी बना रहा है। गांव की एक निवासी मीरा देवी* बताती हैं कि गांव की सभी महिलाएं यह काम करती हैं। ‘और हमारे पास करने को है ही क्या?’

सुमन देवी इसमें तत्परता से अपनी बात जोड़ती हैं औऱ कहती हैं कि ‘हम जानते हैं कि बीड़ी लोगों की सेहत के लिए ख़राब है, हर तरह की समस्याओं की जड़ है। लेकिन जब तक सरकार हमें कुछ और काम नहीं देती है तब तक हम और क्या करें?’ जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बीड़ी पीने वाली किसी महिला को जानती हैं? तो वे सब हंसने लगीं। जवाब में रूपल देवी* ने कहा ‘केवल पुरुष ही पीते हैं।’

इनमें से किसी भी महिला को यह याद नहीं है कि उन्होंने बीड़ी बनाना कब शुरू किया था। अपनी-अपनी उम्र तक याद करने में परेशान होती हुई इन महिलाओं ने कहा कि वो बहुत बुरा समय था। लेकिन उन सभी को यह जरूर याद था कि सबसे पहले किस दर पर उन्होंने बीड़ी बेची थी। प्रेरणा देवी* बताती हैं कि ‘मैं तब से बीड़ी बना रही हूं जब 1,000 बीड़ी के 8 रुपए मिलते थे।’ आज उन्हें ठेकेदार 1,000 बीड़ी के 100 रुपए देता है।

यह बात बहुत जल्द ही स्पष्ट हो गई कि इनमें से अधिकांश महिलाएं अनुसूचित जाति से आती हैं औऱ इनमें से कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसके परिवार के पास थोड़ी-बहुत ज़मीन हो। गांव में खेती के मौसम में मज़दूरी करने पर अच्छे पैसे मिल जाते हैं लेकिन यह काम मौसमी होता है। नतीजतन, बाक़ी समय इनके पास आजीविका का कोई और ऐसा विकल्प नहीं होता जिससे ये अपना गुज़ारा और घर-परिवार की देखभाल कर सकें।

महिलाओं का दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच शुरू होता है। वे अपना घर साफ़ करती हैं, बर्तन धोती हैं, खाना पकाती हैं और अपने बच्चों को तैयार करती हैं। अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ये बीड़ी बनाने की चीजें इकट्ठा करती हैं और गांछ की ओर निकल जाती हैं।

महिलाएं अपने सामने आने वाली रोज़ाना की चुनौतियों के बारे में भी मुझसे बात करती हैं। रूपा कहती हैं कि ‘हम 1,000 बीड़ी देते हैं लेकिन हमें शायद ही कभी 80 रुपए से ज़्यादा मिलता है। ठेकेदार बहुत ही आसानी से लाल पत्तियों वाली या जरा छोटी-बड़ी हो गई बीड़ियों को लौटा देता है।’ प्रेरणा यहां जोड़ती हैं कि ‘लेकिन वह कभी उन ख़राब बीड़ियों को हमें वापस नहीं लौटाता है और न ही उन्हें हमारे सामने फेंकता है।’ वे यह जानती हैं कि बेहतर गुणवत्ता वाली बीड़ियों को ब्रांडनेम के साथ और बी-ग्रेड बीड़ियों को किसी लेबल के बिना, स्थानीय बाजार में बेचा जाता है।

चूंकी महिलाओं को कच्चा माल तौलकर दिया जाता है न कि गुणवत्ता के आधार पर, इसलिए कई बार उन्हें ऐसी पत्तियां मिल जाती हैं जिनसे बीड़ी नहीं बन सकती है। और अगर वे एक निश्चित तौल में एक हज़ार बीड़ियां नहीं बना पाती हैं तो उन बीड़ियों को ब्लैक में बेचने या चुराने का आरोप भी लगता है।

महिलाएं बताती हैं कि एक ही मुद्रा में बैठकर दिन के आठ से दस घंटे काम करना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। शरीर में दर्द एवं आंखों का कमजोर होना एक आम शिकायत है। दर्द की गोलियां थोड़े समय के लिए ही राहत देती हैं। कभी-कभी एक ही काम करने से वे परेशान हो जाती हैं। सुमन का कहना है कि ‘मन ऊब जाता है। मैं थक जाती हूं। हम एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं लेकिन इससे एक दिन की दिहाड़ी का नुक़सान हो जाएगा।’

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नामों को बदल दिया गया है।

देवाश्री सोमानी 2021 इंडिया फ़ेलो हैं। इंडिया फेलो #ज़मीनीकहानियां के लिए आईडीआर का कंटेंट पार्ट्नर है। मूल लेख यहां पढ़ें।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे असम के पोषण उद्यान समुदाय के लोगों को स्कूल की ओर वापस ला रहे हैं।

अधिक करें: इनके काम को विस्तार से जानने और अपना समर्थन देने के लिए लेखक से [email protected] पर सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। 2 फरवरी, 2006 को यह ‘रोजगार के अधिकार’ की गारंटी देने वाले एक सामाजिक और कानूनी कदम के तौर पर लागू हुआ। साल 2009 में, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (मनरेगा) कर दिया गया। यह क़ानून अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है। इस अधिनियम की जड़ें महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना (एमईजीएस), 1972 में हैं। इसमें सबसे पहले काम के अधिकार को मान्यता दी गई थी और इसी की सफलता ने मनरेगा का मार्ग प्रशस्त किया।

मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना भारत के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर परिवारों को आजीविका सुरक्षा देने के लिए की गई है। नागरिकों को केंद्र में रखते हुए, सरकारी प्रशासन के सबसे निचले स्तर से शुरूआत करते हुए इस योजना का नियोजन किया जाता है।

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) इस अधिनियम के प्रावधानों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और निर्णय लेने के महत्व को दिखाता है। काम की प्रकृति एवं चुनाव का निर्धारण, सार्वजनिक रूप से ग्राम सभाओं में नागरिकों के परामर्श से किया जाता है और इसके बाद ग्राम पंचायत इसकी पुष्टि करती है। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है और राज्य सरकारों के लिए धन के उपयोग की समीक्षा के लिए भी सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है।

काम का आवंटन किसी बिचौलिए के बिना, सीधे सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें अकुशल श्रमिकों को वरीयता दी जाती है। उन्हें गांव के पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर ही काम दिया जाता है। यह अधिनियम चार मुख्य श्रेणियों के तहत वर्गीकृत 260 से अधिक परियोजनाओं की अनुमति देता है: ‘प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य’, ‘कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति’, ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा – अनुपालक स्वयं सहायता समूह’, और ‘ग्रामीण आधारभूत संरचना’।

मनरेगा के तहत काम के लिए आवेदन करने के इच्छुक परिवारों के लिए ग्राम पंचायत प्रमुख सहयोगी है। एक गैर-पंजीकृत परिवार को सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से रोज़गार कार्ड के लिए आवेदन करना होता है। एक बार उनके दस्तावेजों का सत्यापन और उनकी पात्रता की पुष्टि हो जाने पर उन्हें रोज़गार कार्ड जारी कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें रोजगार के लिए एक आवेदन पत्र जमा करना होता है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम और काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी देना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है।

केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक कार्य करने वाले मजदूरों के लिए 100 फीसदी फंडिंग प्रदान करती है, और सामग्री लागत के कुल खर्च का 75 फीसदी वहन करती है। सामग्री लागत का पच्चीस फीसदी खर्च राज्य सरकारें उठाती हैं।

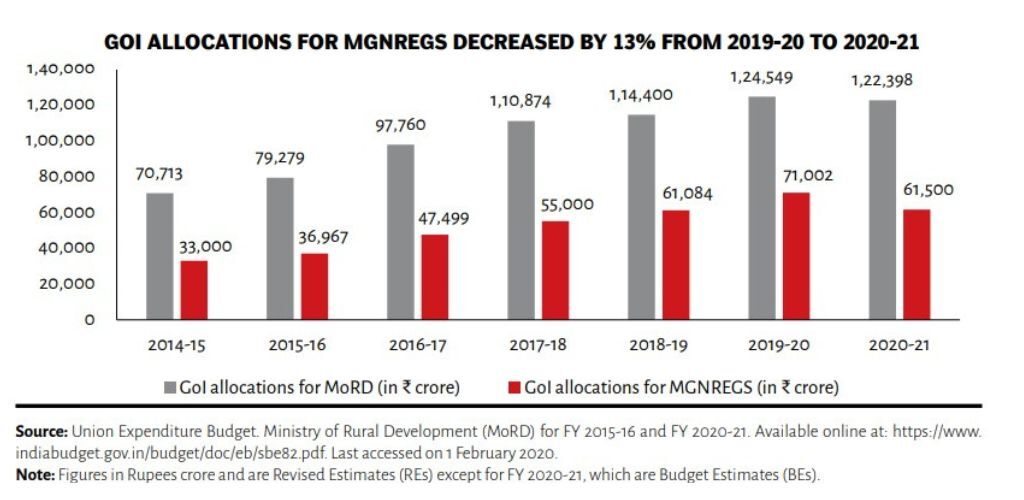

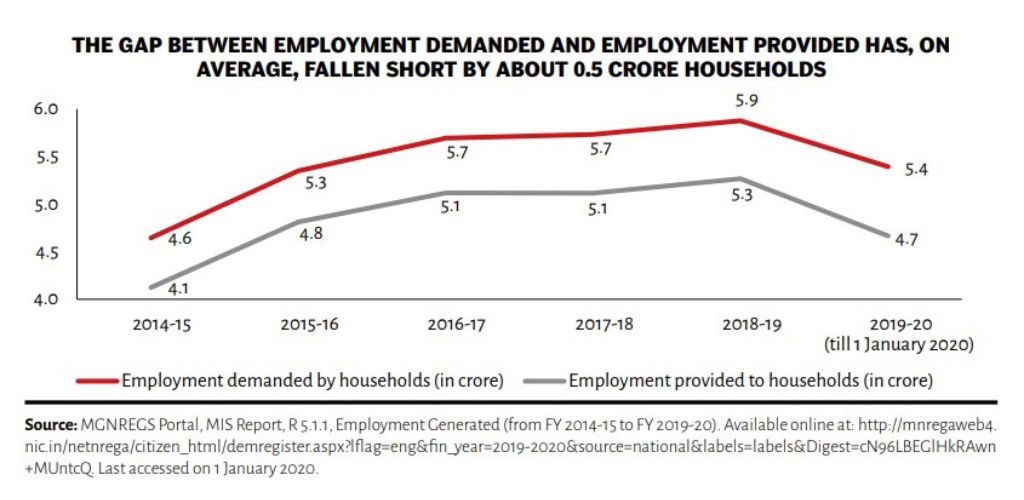

मनरेगा के लिए धन की उपलब्धता अनियमित रही है। वित्तवर्ष 2008-09 और वित्तवर्ष 2009-10 के बीच इससे जुड़े कोष में लगभग 25 फीसदी की वृद्धि हुई थी, लेकिन वित्तवर्ष 2011-12 के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई। वित्तवर्ष 2014-15 से वित्तवर्ष 2019-20 तक फंड में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन वित्तवर्ष 2020-21 में फिर से गिरावट आई है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्यों द्वारा उपलब्ध धनराशि से अधिक, लंबित देनदारियों (संचित भुगतान) की राशि या किए गए व्यय में वृद्धि हो रही है। मजदूरी और सामग्री लागत दोनों के भुगतान में देरी के चलते ये देनदारियां इकट्ठा हो गई हैं और केंद्र सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाना है। मनरेगा के लिए उपलब्ध धन, खर्चों को पूरा करने में विफल रहा है और लगातार वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने से पहले खत्म होता रहा है। पिछली योजनाएं अधूरी छूट जाने के बाद भी आगे लागू की जाने वाली नई परियोजनाओं को लगातार जोड़ा जाता रहा है। इससे धन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है।

वित्तवर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए मनरेगा बजट का विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण यहां देखें। सरकारी भुगतान प्रणालियों की समस्याओं के कारण होने वाले विलम्ब के बारे में भी विस्तार से जानें।

अकुशल श्रमिकों के लिए कोविड-19 की शुरुआत एक बड़ी चुनौती थी। भारत में लगभग 139 मिलियन घरेलू प्रवासी श्रमिक हैं, और उनमें से अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं।

दिहाड़ी कमाने का संघर्ष, असंगठित रोज़गार, और वित्तीय सुरक्षा की कमी जैसे मुद्दे देश में घरेलू श्रमिकों के सामने लगातार रहने वाले मुद्दे हैं। महामारी के दौरान ये समस्याएं और अधिक बढ़ गईं क्योंकि लॉकडाउन के कारण हर जगह निर्माण-कार्य ठप हो गया था। इसलिए काम की कमी के कारण अपने गांव वापस लौटने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत बढ़ गई।

इस संकट के दौरान, रोजगार के स्रोत के रूप में मनरेगा की क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के तहत इसके लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। इससे योजना का कुल बजट एक लाख करोड़ रुपए हो गया जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भारत के जीडीपी का 0.48 फीसदी था। इसके बाद मज़दूरी को औसतन 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। हालांकि विश्व बैंक के अर्थशास्त्री सामान्य दिनों में जीडीपी के 1.7 फीसदी के बराबर मज़दूरी दिए जाने की सिफारिश करते हैं।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि 2020-21 के दौरान, मनरेगा के तहत काम करने के इच्छुक सभी रोज़गार कार्ड धारक परिवारों में से लगभग 39 फीसदी परिवारों को एक भी दिन का काम नहीं मिला। जिन परिवारों को दोनों अवधियों (कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के दौरान) में काम मिला, उनकी आय को हुए नुकसान की 20 से 80 फ़ीसदी भरपाई मनरेगा से हो सकी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनरेगा ने सबसे कमजोर परिवारों को आय के भारी नुकसान से बचाते हुए एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

महामारी के दौरान मनरेगा तक प्रवासी श्रमिकों की पहुंच के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें। कोविड-19 के दौरान मनरेगा के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

मनरेगा को पूरे देश में लागू किया गया है और विभिन्न राज्यों में इसका प्रदर्शन अलग-अलग है। ऐसे असमान नतीजों के ठोस कारण को जानने के लिए कई शोध एवं अध्ययन किए गए लेकिन कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिल सका है। काम के लिए उच्च मांग उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार के वे प्रयास भी होते हैं जो वह अपने नागरिकों को सूचित करने और जुटाने के लिए करती है। आर्थिक, संगठनात्मक और मानव संसाधन के मामलों में अधिक क्षमता रखने वाले राज्य के पास अपने नागरिकों को योजनाओं से अवगत करवाने और उसे बेहतर तरीके से लागू करने के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं।

हालांकि यह अधिनियम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन काम मिलने का राष्ट्रीय औसत हमेशा 50 दिनों से नीचे ही रहा है। बड़े राज्यों में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 18 दिनों के रोजगार के साथ छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में प्रति पंजीकृत व्यक्ति को सबसे अधिक औसत रोज़गार प्रदान किया गया। यह संख्या उत्तरपूर्वी राज्यों में अधिक है जहां मिज़ोरम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति पंजीकृत व्यक्ति को 86 दिनों का एवं उसी वर्ष नागालैंड में 24 दिनों का रोज़गार दिया गया है।

वित्त-वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में 14 फीसदी परिवारों को 100 दिनों का रोज़गार मिला है जो अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा चार फीसदी रहा है जबकि बिहार में केवल 0.17 फीसदी लोगों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में 100 दिनों का रोज़गार मिल सका।

राजस्थान पर्सन-डेज़ की संख्या के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है और 2022 में इसने एक शहरी नौकरी गारंटी योजना की शुरूआत की। महामारी के बाद से रोज़गार सृजन की आवश्यकता पर अधिक ध्यान देने के प्रयास के चलते तमिलनाडु, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड ने भी शहरी वेतन रोज़गार कार्यक्रम शुरू किए हैं।

मनरेगा कार्य के लिए उच्चतम दैनिक मजदूरी हरियाणा, गोवा और केरल राज्यों में भुगतान की जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनरेगा के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से पढ़ें।

अधिनियम के अनुसार, महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाती है कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों। इन महिलाओं के लिए पंजीकरण और काम के लिए आवेदन करना जरूरी है। कामकाज में महिलाओं की भागीदारी की संभावना पर प्रवास, घर में काम करने वाले पुरुषों की संख्या, उच्चतम शिक्षा स्तर का नकारात्मक असर पड़ता है, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामाजिक समूहों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास काम के दिनों का प्रतिशत लगातार अधिक है। 2015-16 और 2021-22 के बीच यह लगातार 53 फीसदी से अधिक देखा गया है। कुछ वर्षों में इसने 56 फीसदी के आंकड़े को भी पार किया है। कोविड-19 के बाद वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 54.54 फीसदी हो गई जिससे ग्रामीण श्रमिक बाज़ार में आयी कमी का पता चलता है।

उत्तर प्रदेश में 2017 तक मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की दर सबसे कम थी। लेकिन महिलाओं की भागीदारी और महिला साथियों (कार्यस्थल पर्यवेक्षकों) को प्रशिक्षण देने में लगातार वृद्धि हो रही है। मार्च 2021 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना में सक्रिय हितधारकों के रूप में महिलाओं की बेहतर भागीदारी के लिए मनरेगा के तहत, महिला साथी कार्यक्रम की घोषणा की ताकि कार्यस्थल पर उनकी भूमिका केवल श्रमिक की भूमिका तक ही सीमित न रहे।

अनुभव बताते हैं महिला साथियों ने अधिक पारदर्शिता लाने का काम किया है। 2020 में, मनरेगा के तहत महिलाओं को काम देने वाले राज्यों में केरल (91.41 फीसदी), पुडुचेरी (87.04 फीसदी) और तमिलनाडु (84.88 फीसदी ) शीर्ष स्थान पर रहे।

पढ़ें कि महिलाओं के लिए मनरेगा कैसे काम करता है। लिंग-समावेशी रोजगार में सहयोग दे सकने वाले नीतिगत कार्यक्रमों के बारे में पढ़ें।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा तंत्र के रूप में मनरेगा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अधिनियम के लागू होने के बाद से, इसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए जाने के बाद भी कम मजदूरी दर, अपर्याप्त बजट आवंटन, नियमित भुगतान में देरी, श्रमिकों को दंडित करना, बैंकों के अधिकार सीमित किया जाना, दोषपूर्ण आंकड़े, निष्क्रिय आधारकार्ड और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसकी स्थापना के बाद से ही गंभीर आलोचनाओं और कार्यान्वयन और प्रभाव को लेकर मिले मिश्रित परिणामों के बावजूद, मनरेगा भारत में सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा तंत्र के रूप में आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।

अधिनियम की प्रासंगिकता का विस्तृत विश्लेषण और अधिक प्रभाव पैदा करने के लिए इसमें लाए जाने वाले सुधार के बारे में विस्तार से यहां पढ़ें।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज की स्थायी समिति ने फरवरी, 2022 में अधिनियम का गंभीर विश्लेषण किया और कुछ समाधान सुझाए। इनमें कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने के लिए इस योजना को नया रूप दिया जाना चाहिए, योजना के तहत काम के गारंटीशुदा दिनों को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाना चाहिए और सभी राज्यों में समान मजदूरी दर लागू की जानी चाहिए।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें

मैं एक आदिवासी महिला हूं और बीते तीन सालों से महाराष्ट्र के भाम्रागढ़ तहसील में सरपंच के पद पर हूं। महज़ 23 साल की उम्र और महिला होने के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्र, गढ़चिरौली जिले के नौ गांवों की जिम्मेदारी मेरे काम को चुनौतीपूर्ण बनाती है। लेकिन जो बात इसे सार्थक बनाती है, वह यह है कि मुझे अपने माड़िया आदिवासियों के समुदाय से हमेशा प्यार और सम्मान ही मिलता रहा है।

मैं कोठी ग्राम पंचायत में बड़ी हुई। मैं खेल-कूद में रुचि रखती थी और लड़कों के साथ क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी खेलती थी। मैं अक्सर लड़कों के एक बड़े समूह में शामिल अकेली लड़की हुआ करती थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो मोटरबाइक चलाती थी, मेरे बाल छोटे-छोटे थे, और पैंट-शर्ट पहनती थी। लेकिन फिर भी सभी ने मुझे मन से अपना लिया।

मेरे पिता तहसील स्तर के शिक्षक हैं और मां आंगनवाड़ी में पढ़ाती हैं। इसलिए आसपास के क्षेत्रों के लोग कागजी कार्रवाई में मदद के लिए हमारे पास आते हैं। इस इलाक़े में साक्षरता का दर बहुत नहीं है और न ही ज्यादातर लोग अधिकारिक दस्तावेजों से जुड़े काम ही कर पाते हैं। चंद्रपुर के शिवाजी माध्यमिक आश्रम स्कूल में कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, मैंने भी पासबुक अपडेट करना, पैसा जमा करना और निकालना, जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना, जमीन के दस्तावेज आदि से जुड़े काग़जी कामों में लोगों की मदद करनी शुरू कर दी।

हमें हमारी ज़रूरतों के लिए लड़ने वाला भी एक आदमी चाहिए था।

कोठी ग्राम पंचायत में 2003 से कोई सरपंच नहीं था। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव की परियोजनाओं का प्रभार अपने हाथों में ले लिया लेकिन शौचालय, स्कूल और सड़कें या तो केवल कागजों पर मौजूद थीं या फिर उनकी हालत बहुत ख़राब थी। भ्रष्ट अधिकारी मौलिक सुविधाओं को लेकर भी हमारे साथ धोखा करते थे। हमारी तहसील 25 किलोमीटर दूर थी। घंटों यात्रा करने के बाद जब हम अपनी जाति, नागरिकता या ज़मीन के काग़ज़ों के साथ वहां पहुंचते तब हमें अगले दिन आने का कहकर लौटा दिया जाता था। हमें इस तरह के कामों के लिए एक सरपंच की सख़्त जरूरत थी जो हमारे और इन अधिकारियों के बीच की कड़ी के रूप में काम कर सके।

हमें हमारी ज़रूरतों के लिए लड़ने वाला भी एक आदमी चाहिए था। अक्सर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अधिकारी हमारे कपड़ों, हमारे खाने-पीने, हमारी जीवनशैली पर टिप्पणियां करते थे और हम सब को नक्सली कहा जाता था। हमारे समुदाय के पुरुषों को नक्सली मुद्दों से जोड़कर अक्सर ही पुलिस परेशान करती थी। जब ज़मीन हमारी है तो फिर हमारे ही घर में हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है?

इसलिए 2019 में मैंने अपने समुदाय की उम्मीदों के लिए अपने सपनों को एक तरफ कर दिया। मुझे कॉलेज गए मुश्किल से छः महीने ही हुए थे। मैं जब शारीरिक शिक्षा (फ़िज़िकल एजुकेशन) विषय में बीए की पढ़ाई कर रही थी तब मुझे ग्राम सभा में निर्विरोध रूप से गांव का सरपंच चुन लिया गया। मैंने कुश्ती में प्रशिक्षण लिया था, मैं वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और मेरा सपना एक स्पोर्ट टीचर बनना था। हालांकि सरपंच बनकर मुझे मानसिक रूप से तैयार होने में कुछ समय लगा लेकिन फिर मैंने दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जिस दिन मैंने सरपंच के पद के लिए एक स्वतंत्र और अकेली उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन दिया था, वह दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन है। मैं नौ गांवों के लोगों से घिरी हुई थी, कई पुरुषों के बीच एक अकेली महिला। मैं अपना लगभग सारा समय 2,298 आबादी वाले इन गांवों के लोगों से मिलने में बिताती हूं।

सुबह 6.00 बजे: कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरे सोकर जागने से पहले ही लोग मेरे घर के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन्हें जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु पंजीकरण, ज़मीनी दस्तावेज आदि काग़जी कामों में मदद चाहिए होती है। लोगों को तालुक़ा दफ़्तर भेजने के बजाय मैं तकनीकियों से जुड़े मामले में उनकी मदद कर देती हूं। फिर तालुक़ा दफ़्तर में फ़ोन करती हूं और ऑनलाइन ऑपरेटरों से बातचीत कर लेती हूं या फिर चपरासी के हाथों काग़ज़ों को वहां भिजवा देती हूं। लोग उन मुद्दों पर जानकारी देने भी आते हैं जिसपर मुझे काम करने या ध्यान देने की ज़रूरत है। आमतौर पर सरपंच की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है और लोग उसका आनंद भी उठाते हैं लेकिन मैं अतिरिक्त तामझाम में विश्वास नहीं रखती और सब के साथ ज़मीन पर ही बैठती हूं।

सुबह 8.00 बजे: आगंतुकों से मिलने और अपने माता-पिता के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद मैं अपनी बुलेट (मोटरसाइकल) पर गांव के दौरे पर निकलती हूं। नौ में से तीन गांवों में जाने के लिए मुझे नाव की सवारी करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में इन तीनों गांवों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने तय किया है कि हर दिन कम से कम एक या दो गांवों का दौरा ज़रूर करूं। कनेक्टिविटी और नेटवर्क यहां की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और सभी मुद्दों की जानकारी रखने के लिए लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना ही सबसे कारग़र तरीका है। मेरे गांव से प्रत्येक गांव की दूरी पांच से आठ किलोमीटर है। केवल मेरे गांव में सड़के हैं लेकिन वे भी टूटी हुई हैं।

काग़ज़ी कामों में मदद करने के अतिरिक्त मैं गोतुल (एक युवा छात्रावास और आमतौर पर सभाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह) पर ही बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और शौचालय आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती हूं। मैं हमारे लिए लाभकारी साबित होने वाली सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियां साझा करती हूं। मैं सेनेटरी पैड वितरण और मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वासों और शर्मिंदगी के भाव पर बातचीत भी करती हूं।

हमारे नौ में पांच गांवों में बिजली के खंभे होने के बावजूद बिजली नहीं है। जब तक कि इन गांवों के लोग मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक सरकार हमें बिजली मुहैया नहीं करवाएगी। वहीं, गांव के लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे गांवों के बारे में भी सुना है जहां बिजली नहीं होने के बावजूद भी वहां के लोगों से केवल मीटर लगाने भर के लिए शुल्क लिया जाता है।

जहां शिक्षक हैं, वहां संसाधन नहीं हैं, और शिक्षण विधियां अप्रभावी हैं।

शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। मेरे नौ गांवों में से केवल चार गांवों में ही स्कूल हैं और उनमें से तीन स्कूल केवल कक्षा 4 तक के ही विद्यार्थियों का नामांकन करते हैं। एक आश्रम (आवासीय स्कूल) है जो 10वीं तक की पढ़ाई करवाता है। कुछ स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। जहां शिक्षक हैं, वहां संसाधन नहीं हैं। चंद्रपुर में एक और आश्रम स्कूल है जो 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाता है। मैं अपने गांवों के सभी बच्चों का नामांकन उस स्कूल में करवाने की कोशिश करती हूं। हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को जहां बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ, बग़ैर शिक्षा के हम न संविधान द्वारा मिलने वाले अधिकारों के बारे में जान सकते हैं न ही उनके लिए लड़ सकते हैं।

दोपहर 1.00 बजे: आमतौर पर दोपहर के भोजन के समय मैं कसी न किसी गांव में होती हूं जहां लोग मुझे जोर देकर अपने घरों में खाने के लिए कहते हैं। इस तरह हम ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। हालांकि मेरा दिन बहुत ही अप्रत्याशित होता है। मैं महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान की जाने वाली साफ़-सफ़ाई से जुड़ा कोई वीडियो दिखा रही होती हूं कि तभी मुझे अचानक किसी मरीज़ को अपनी मोटरसाइकल पर कई किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर जाना पड़ जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी आपदाओं के समय नेटवर्क समस्या के कारण हम एम्बुलेंस से सम्पर्क नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनसे सम्पर्क कर भी लें तो एम्बुलेंस को आने में कई घंटे लगते हैं।

हमारी साथ हुई एक त्रासद घटना हमेशा मेरे दिमाग़ में घूमती रहती है। एक छः साल का बच्चा बाहर खेल रहा था कि तभी उसकी नाक से खून आने लगा। हम उसे स्वास्थ्य उपकेंद्र पर लेकर गए लेकिन सांस लेने में उसकी मदद देने वाली सक्शन मशीन उनके पास नहीं थी। हमने एम्बुलेंस के लिए सम्पर्क किया लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे गांव तक पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकल से उस बच्चे को नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाया। मेरा दिल उस समय बिल्कुल टूट गया था जब अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में पहुंचने से पहले, रास्ते में ही उस बच्चे की मौत हो गई।

एक और ऐसी ही घटना घटी जब मेरे कुछ दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए मेरे घर पर इकट्ठा हुए थे। हमने अभी जन्मदिन मनाना शुरू भी नहीं किया था कि तभी मेरी एक दोस्त जो नर्स है, उसको बच्चे के जन्म की जटिलता से जुड़ा एक फोन आया। उस गांव में जाने के बाद हमें मालूम हुआ कि गर्भवती महिला संकट में थी और मुश्किल से जाग रही थी। बच्चा अटक गया था लेकिन हमारे पास उसकी मदद के लिए किसी तरह की मशीन नहीं थी। मैंने उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। हम इतने परेशान हो गए थे कि मुझे अपना रोना याद है। इसके पहले मैंने प्राथमिक उपचार का कोर्स किया था और इसलिए मैंने मुंह-से-मुंह सांस देने की कोशिश की, और वह काम कर गया। कुछ ही घंटों में मौत की आशंका का दुःख जन्म की ख़ुशी में बदल गया।

मैं अपने अधिकारों और अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बोलने पर जोर देती हूँ।

एक और असाधारण दिन जो मुझे याद है जब हमने एक रैली में पुलिस के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था। फिल्म ‘जय भीम’ में सटीक रूप से दर्शाया गया है कि कैसे पुलिस नक्सलवाद से लड़ने की आड़ में आदिवासी पुरुषों को निशाना बनाती है। जब हमारे समुदाय के पुरुष भोजन या जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों में जाते हैं तब अधिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें कुछ वर्दी पहनने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बाद वे उन्हें दौड़ाते हैं ताकि मुठभेड़ में हुई मौत दिखा सकें। सरकारी योजनाओं को शुरू करने/उनका लाभ उठाने के बहाने मासूम आदिवासियों को फोटो सेशन में बुलाया जाता है और फिर उन तस्वीरों को इस्तेमाल कर उन्हें फंसाया जाता है। यह उत्पीडऩ अब भी जारी है। मैं पुलिस वालों से नहीं डरती। मैं अपने अधिकारों और अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बोलने पर जोर देती हूं। वास्तव में, अपनी बात मनवाने के लिए मैंने एक टैटू बनवाया है जिसमें लिखा है ‘कॉमरेड’। आखिरकार, यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो दूसरों के लिए काम करता है। जिसका मतलब है, एक दोस्त। फिर इस शब्द का इतना अपमान क्यों किया जाता है? यहां के पुरुष तो फुसफुसाकर भी इस शब्द को बोलने से डरते हैं।

ऐसे दिन जब कोई जरूरी काम नहीं होता उस दिन मैं ग्राम पंचायत कार्यालय में दस्तावेजों पर काम करती हूं।

शाम 6.00 बजे: मैं अक्सर इसी समय पर अपने घर वापस लौटती हूं। हालांकि लौटने में देरी होने पर भी मेरे माता-पिता चिंतित नहीं होते हैं। अब उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछना बंद कर दिया है क्योंकि अब उन्हें इस बात का भरोसा हो चुका है कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं सब सम्भाल लूंगी। शाम को घर लौटने पर अक्सर कोई न कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। उनसे मिलने के बाद मैं अपने माता-पिता के साथ जल्दी रात का खाना खा लेती हूं। खाने के बाद मैं दूसरी मीटिंग और चर्चाओं के लिए निकल जाती हूं।

मेरा जीवन थकाने वाला लग सकता है और मुझे एक समय में कई काम करने पड़ते हैं। मैं अपने माता-पिता का ध्यान भी रखती हूं। मैं थक जाती हूं लेकिन अपने समुदाय के लोगों के लिए कुछ करना संतोषजनक होता है। इन सबका संतुलन बनाए रखने के चक्कर में मेरी शिक्षा प्रभावित हो रही है। कुश्ती और वॉलीबॉल का अभ्यास भी अब पीछे छूट गया है। मैंने किसी तरह अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की है और एमए की डिग्री के लिए नामांकन करवा लिया है। मैंने अपने प्रधानाध्यापक से विशेष अनुमति ली है ताकि मैं घर से ही पढ़ाई कर सकूं और केवल प्रैक्टिकल के लिए ही वीसापुर स्थित अपने कॉलेज, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जाऊं। पिछले साल, मैं आदिवासी नेतृत्व कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी जहां मैंने अन्य आदिवासी नेताओं के अनुभव से बहुत कुछ सीखा।

रात 1.00 बजे: हां, मुझे सोने में देर होती है और मैं पर्याप्त नींद भी नहीं लेती हूं। एक व्यस्त दिन के बाद रात में मुझे फ़िल्में देखना पसंद है। मुझे दक्षिण भारतीय फ़िल्में देखने में मज़ा आता है जिसमें मैं स्थानीय नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडे देखती हूं और उनसे सीखती हूं।

जैसा कि आईडीआर को बताया गया।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

ज़्यादातर विकासशील देशों की तरह भारत में भी लगातार अनौपचारिक रोज़गार की स्थिति बनी हुई है। इन रोज़गारों को क़ानून द्वारा पर्याप्त रूप से पंजीकृत, विनियमित या संरक्षित नहीं किए गए कामकाज की तरह देखा और परिभाषित किया जाता है। इसमें रोज़गार व्यवस्थाओं के अलग-अलग प्रकार शामिल हैं जिनमें दैनिक वेतनभोगी जैसे कि कृषि श्रमिक, अपना कामकाज करने वाले लोग जैसे फेरीवाले, और यहां तक कि संविदा पर काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं।

ऐसा अनुमान है कि भारत में 90 फ़ीसदी से अधिक रोज़गार अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। श्रम बल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इस दशक में बढ़ने वाली है और अगर यही स्थिति बनी रही तो ये लोग अनौपचारिक रोज़गार के क्षेत्र में ही जाएंगे। यह गम्भीर चिंता का विषय है क्योंकि अनौपचारिक श्रमिकों को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के बिना और कई अनिश्चितताओं-असुरक्षाओं के साथ काम करना पड़ता है। जैसे कि मजदूरी भुगतान में शोषण, जोख़िम वाली परिस्थितियों में काम करना, सीमित सामाजिक सुरक्षा आदि। स्वाभाविक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) जैसी एजेंसियों द्वारा नीतिगत प्रतिक्रियाओं और बहुपक्षीय कार्रवाई दोनों में अनौपचारिकता को कम करने पर ध्यान दिया जाता है।

अनौपचारिक सेक्टर की कमियां और अनिश्चितता, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के कई रूपों में भी देखने को मिलती हैं। इनमें कई ऐसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। इसका एक उदाहरण मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का है।

आशा कार्यकर्ता, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी (सीएचडबल्यू) हैं जो ज़मीनी समुदायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहले- और कभी-कभी एकमात्र- सम्पर्क सूत्र के तौर पर काम करती हैं। समुदाय से ही आई हुई ये कार्यकर्ता जागरूकता लाने, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने जैसे कामों को करने के लिए प्रशिक्षित की जाती हैं। इन कामों में अक्सर, महामारी जैसे संकट की अवधि में या विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाएं लागू करने की सूरत में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, आशा कार्यकर्ता केंद्र सरकार के एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत दवाइयों (टैब्लेट) के वितरण में शामिल हैं। राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में भी ये शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना का केसीआर किट योजना, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की मदद लेकर गर्भवती महिलाओं को किट वितरित किया जाता है।

कई–कई घंटे काम करने के बावजूद भी आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बहुत कम होता है।

आशा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का एक अपरिहार्य हिस्सा हो गई हैं और इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड भी जीता है। इसके बावजूद नियमित कर्मचारी के रूप में उनकी स्थिति विवादास्पद है। हालांकि सरकार की सांख्यिकीय शाखाओं द्वारा इन्हें श्रमिकों के रूप में गिना जाता है लेकिन व्यवहार में उन्हें नियमित कामगारों के बराबर नहीं माना जाता है। इसके बदले आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को रोज़गार के गैर-मानक श्रेणी में रखा जाता है। गैर-मानक रोज़गार के कई रूप हो सकते हैं जैसे आउटसोर्स, संविदात्मक, दैनिक वेतन, या स्वयंसेवी कार्य, और आशा कार्यकर्ताओं का काम इनमें से अंतिम श्रेणी में आता है। इसके कारण, अनौपचारिक श्रमिकों की तरह आशा कार्यकर्ताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

आशा कार्यकर्ताओं को अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कार्यकर्ता के रूप में देखा गया था जिन्हें दिन में केवल चार से पांच घंटे काम करना होता है। हालांकि ग्रामीण इलाक़ों में एक आशा कार्यकर्ता लगभग 1,000 लोगों की ज़िम्मेदारी सम्भालती है, जबकि यह आंकड़ा शहरी इलाक़ों में 2,500 का है। इस विशाल जनसंख्या की सेवा के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता है। बीते कुछ सालो में, इन्हें दिए कामों, समुदाय के प्रति देखभाल कर्तव्यों, रिकॉर्ड रखने की ज़रूरतों, और विशेष रूप से, महामारी जैसी आपात स्थितियों के दौरान अतिरिक्त जिम्मेदारियों का मतलब है कि आशा कार्यकर्ता काम के तय घंटों की बजाय लगातार घंटों काम करती रहती हैं।

कर्नाटक में एक सहायक नर्स/मिडवाइफ के लिए न्यूनतम वेतन 12,580 रुपये से लेकर 13,540 रुपये प्रति माह है। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक अर्ध-कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम वेतन 10,175 रुपये से 11,100 रुपये प्रति माह है। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति ऐसी नहीं है जिन्हें पार्ट-टाइम स्वयंसेवकों के रूप में देखा जाता है और जिन्हें वेतन नहीं बल्कि प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि के साथ कुछ मानदेय दिया जाता है। मानदेय की यह राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। मीडिया रिपोर्टें बताती हैं कि आमतौर पर यह राशि कुछ हज़ार रुपए से अधिक की नहीं होती है। इसके अलावा कुछ हज़ार रुपए और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में भी दिए जाते हैं। इसलिए काम के लम्बे घंटों के बावजूद भी आशा कार्यकर्ता बहुत कम कमाती हैं और उन्हें अपने ओवरटाइम के लिए भी किसी प्रकार का भुगतान नहीं मिलता है।

बुनियादी अधिकारों को लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा लेने, व्यावसायिक सुरक्षा और काम करने की स्थिति की बात आने पर आशा कार्यकर्ताओंं को बार-बार नीचा दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान, ‘कोविड योद्धा’ नाम दिए जाने के बावजूद, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के लिए लड़ना पड़ा। यह केवल महामारी के कारण सामने आनी वाली तार्किक चुनौतियों को नहीं दिखाता है, बल्कि बड़े पैमाने पर मौजूद अव्यवस्था का संकेत है। महामारी से पहले भी, आशा ने परिवहन विकल्पों या भत्तों के प्रावधान के लिए (काफी हद तक अधूरी रह गई) मांगों को उठाया था। यह स्थिति तब है जब वे फ़ील्ड-वर्कर हैं और उन्हें विषम समय में और संभावित असुरक्षित वातावरण में मरीजों को देखना पड़ता है।

आशा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ़) योजनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती हैं, संगठनों द्वारा इनकी मांग उठाई गई है। ई-श्रम कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाना शायद उनकी अनौपचारिकता को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है, जिसकी शुरुआत विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए की गई है। हालांकि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा स्वागतयोग्य है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अभिन्न अंग होने के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं को असंगठित कामगार माना जाता है। इसी तरह, 2018 में, केंद्र सरकार ने आशा लाभ पैकेज पारित किया, जिसने दो योजनाओं के तहत योग्य आशा कार्यकर्ता को सामाजिक बीमा की सुविधा दी। हालांकि, ये सार्वजनिक बीमा योजनाएं हैं जो नागरिकों के लिए बहुत ही मामूली प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। इसमें आशा के लिए एकमात्र लाभ यह है कि प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह आशा कार्यकर्ताओं द्वारा की जाने वाली मांगों के पूरा होने से कोसों दूर है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी का मामला बड़े पैमाने पर तब सामने आया जब उन्होंने चिकित्सा कवरेज के विस्तार, बकाया भुगतान और वेतन में वृद्धि के लिए 2020 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।

इन चुनौतियों के अलावा, आशा कार्यकर्ता एक ऐसे समाज में जमीनी महिला कार्यकर्ता हैं, जिसकी जड़ें पितृसत्तात्मक मानदंडों में गहरे धंसी हैं। इससे उन्हें समुदाय के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न और कभी-कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। महिलाओं के रूप में, उनके पास सामाजिक रूप से अपने परिवारों की देखभाल करने की, अतिरिक्त थोपी गई जिम्मेदारी भी होती है जो एक अवैतनिक कार्य है।

यह अनौपचारिकता केवल आशाओं तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में श्रमिकों की कई अन्य श्रेणियां हैं जिन्हें ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील बनाने वाले भी शामिल हैं। अक्सर ही इसके पीछे का कारण इनके काम की अंशकालिक प्रवृति को माना जाता है। हालांकि सभी यह जानते और मानते हैं कि इनकी भूमिकाएं महज पार्ट-टाइम होने से कहीं अधिक हैं। उदाहरण के लिए, आंगनवाड़ी श्रमिक, एक स्वास्थ्य कर्मी और एक शिक्षा कर्मी दोनों के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, अक्सर ही इन्हें इनके क्षेत्र से बाहर के काम भी सौंपे जाते हैं जैसे कि दवा देना, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों की पहचान और सर्वेक्षण करना, और कुछ मामलों में मवेशियों का सर्वेक्षण करना भी इनके जिम्मे होता है।

इसका जवाब बहुत ही सरल है: हमें इनके श्रम की पहचान करनी चाहिए और उनकी कार्य स्थितियों को औपचारिक बनाना चाहिए।

उनके काम करने की स्थिति और वेतन को औपचारिक रूप देने से आशा को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है और वे अपना काम बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगी।

और अनुभव ने हमें दिखाया है कि सरकारों के लिए ऐसा करना संभव है। पाकिस्तान में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उदाहरण देखें जिनके काम को ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर्स (एलएचडबल्यू) एसोसिएशन के प्रयासों के चलते सफलतापूर्वक औपचारिक रूप दिया गया है। हालांकि वे अब भी कई अन्य प्रकार के संघर्षों और देर से मिलने वाले भुगतानों का सामना कर रही हैं, लेकिन उनकी औपचारिकता के कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। उदाहरण के लिए, इससे उन महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई जो आमतौर पर आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि से आती हैं। चूंकि वे अपने घरों में अधिक कमाने वाली होती हैं, इस औपचारिकता का उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रबंधन, और उनके घरों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत में, ओडिशा सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह संविदा पर काम कर रहे श्रमिकों को नियमित करेगी जो यह दिखाता है कि औपचारिक बनाना संभव है।

नीति निर्माताओं के लिए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आशा और ऐसे कई कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आवश्यक कार्य करते हैं। उनके काम करने की स्थिति और वेतन को औपचारिक बनाने से उन्हें वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है और वे अपना काम बेहतर ढंग से करने में सक्षम होंगे। ये मूलभूत अधिकार हैं जिन्हें मानवाधिकारों के रूप में और आईएलओ के उचित कामकाज एजेंडे के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ता स्वयं भी पिछले कुछ समय से इन मांगों को सामने रख रही हैं और कई महत्वपूर्ण हितधारक समूहों ने इन्हें अपना समर्थन भी दिया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं (आशा सहित) में श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए काम करने की स्थिति, वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वें और 46वें दोनों ही सत्रों में चर्चा हुई। 46वें आईएलसी की सिफारिशों में ईएसआई और ईपीएफ के तहत आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की बात की गई थी।

2020 में श्रम केंद्रित संसदीय स्थायी समिति ने भी कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। प्रोत्साहन और मानदेय के आधार पर उनका वेतन तय किया जाना चाहिए, और उन्हें केवल मानदेय कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

हालांकि इन श्रमिकों को औपचारिक रूप देने से बेशक राज्यों के वित्तीय ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन उन्हें इसे स्वास्थ्य सेवा और अच्छे काम में लम्बे समय के लिए किए गए निवेश के रूप में देखना चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में एलएचडबल्यू के उदाहरण से देखा जा सकता है औपचारिक बनाने से वैध श्रमिकों के रूप में आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर स्वीकृति और पहचान के साथ अधिक सार्वजनिक दृश्यता प्राप्त हो सकती है। उनके काम को औपचारिक बनाने का एक अर्थ यह भी है कि उनके काम को आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की महत्ता मिलेगी।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

मैं अजमेर, राजस्थान के श्रीनगर ब्लॉक की रहने वाली हूं। यहां, अपने पति के गांव हाथीपट्टा मैं दुल्हन बनकर आई थी। मुझे याद है कि जब हम गांव पहुंचने वाले थे, तब मुझसे कहा गया कि मैं पिकअप ट्रक से उतर जाऊं। उस जगह से गांव की सीमा तक पहुंचने के लिए हमें लगभग एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। उस समय रात के लगभग 8 बजे थे। मुझे यह सब कुछ थोड़ा अटपटा लगा लेकिन मैंने उस समय कुछ भी नहीं कहा।

बाद में मेरी भाभी ने मुझे बताया कि गांव की सभी औरतें ऐसा ही करती हैं। मोटरसाइकल या रिक्शा से सवारी करते समय भी उन्हें उतरना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे गर्भवती हैं या बीमार हैं या फिर बुजुर्ग। सभी महिलाओं को गांव आने के लिए लगभग एक किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है। भाभी ने बताया कि सभी महिलाएं ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि कई सदी पहले एक बाबा ने गांव वालों से कहा था कि यहां की सभी महिलाओं को गांव आते-जाते समय पैदल ही चलकर जाना चाहिए। समय के साथ लोगों ने इस बाबा को ईश्वर जैसा सम्मान देना शुरू कर दिया और उनके नाम का एक मंदिर भी बनवा दिया।

कई सालों तक धर्म के नाम पर मैंने भी इस असुविधा को झेला। लेकिन साल 2019 में काम के सिलसिले में मैं कोरो (CORO) नाम की एक समाजसेवी संस्था से जुड़ी। यह संस्था महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामाजिक रीतियों को बदलने के लिए काम करती है। मेरे लिए गांव से आना-जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए मैंने अपने पति को समझा कर उनसे एक स्कूटर ख़रीदवा लिया। लेकिन जैसा कि गांव की प्रथा थी मेरे पास गांव में स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं थी। तभी मैंने सोचा कि मुझे महिलाओं के साथ भेदभाव वाले इस सदियों पुरानी प्रथा को बदलने के लिए कुछ करना होगा।

पहली बार तो मैं स्कूटर को घसीटते हुए गांव में घुसी, फिर मैंने उसे छोड़ने और नीचे गिरने का नाटक किया। मैंने अपने घरवालों से कहा कि इस स्कूटर का वजन बहुत अधिक है। तब से गांव से बाहर जाते समय और गांव में प्रवेश के समय स्कूटर को लेकर आने-जाने की ज़िम्मेदारी मेरे पति के कंधों पर आ गई। एक महीने के अंदर ही वे इस काम से ऊब गए और मुझे मेरा स्कूटर थमा दिया। लेकिन मेरे आसपास के परिवारों को अब भी ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान के ख़िलाफ़ जा रही हूं। इसलिए मैंने अपनी योजना में कुछ बदलाव किए और मदद के लिए हथाई (सार्वजनिक जगह जहां पर लोग पंचायत के लिए नियमित रूप से इकट्ठे होते हैं) पर बैठे पुरुषों को कहना शुरू कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी वे भी हर दिन मेरे बुलाए जाने से और मेरी मदद करने से थकने लगे।

जल्द ही, मुझे गांव के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर स्कूटर चलाने की अनुमति मिल गई। और ऐसा करने वाली मैं पहली महिला थी। अब बाकी महिलाएं भी गाड़ियों से ही आना-जाना करती हैं। लेकिन वे अब भी दूसरों से छिपकर रात के समय में ही ऐसा करना पसंद करती हैं।

सुनीता रावत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुनीता विभिन्न असमानताओं को दूर करके और संवैधानिक मूल्यों की वकालत करके एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि वाघरी जनजाति की उल्टी दहेज प्रथा महिलाओं को कैसे नुकसान पहुँचाती है।

भारत रोजगार के संकट से गुजर रहा है। नवंबर 2022 में, देश में बेरोज़गारी की दर बढ़कर 8 फ़ीसदी हो गई थी। भारत में बेरोज़गारी के आंकड़ों पर तैयार एक प्रोफ़ाइल के अनुसार, मई-अगस्त 2022 से 20–24 वर्ष के युवाओं में बेरोज़गारी आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 43.36 फ़ीसदी हो गई। यह पिछले 45 वर्षों में बेरोज़गारी का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। पारंपरिक रोजगार के मौकों में आए ठहराव को देखते हुए, नीति-निर्माताओं का ध्यान उद्यमियों को कुशल बनाने से हटकर नए उद्यमी तैयार करने पर केंद्रित हो गया है। यह प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा क्रेडिट सहायता योजना जैसी कई सरकारी योजनाएं लागू किए जाने से भी साफ होता है। ये योजनाएं पूंजी तक पहुंच प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। जहां तक कॉर्पोरेट की बात है तो वे अपनी ओर से, अपनी सीएसआर शाखाओं के माध्यम से सीड मनी, कौशल, मार्केट लिंकेज और इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम प्रदान कर रहे हैं। देखा जाए तो उद्यमिता के लिए परिस्थितियां परिपक्व हैं। फिर भी, भारत में उद्यमियों की संख्या बहुत कम है।

ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप मॉनीटर (जीईएम) रिपोर्ट, 2020-21 भारत में उद्यमशील प्रतिभा की भरमार को सामने लाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 81 फ़ीसदी युवाओं के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे युवाओं में जोखिम लेने का साहस नहीं होता है जो उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें 56 फ़ीसदी ऐसे युवाओं को असफल होने का डर है। इसमें व्यवसाय शुरू करने से जुड़ी आर्थिक अनिश्चितता को लेकर पारिवारिक चिंताएं और एक स्थाई करियर को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण ने भी अपना योगदान दिया है। इसके कारण युवाओं में नया व्यवसाय शुरू करने को लेकर झिझक है और वे खुद को नौकरियों के विकल्पों की ओर धकेलते हैं। 2020–21 में महामारी के कारण उत्पन्न हुई चिंताओं ने स्थिति को और बदतर ही बनाया है। इसके बाद से केवल 20 फ़ीसदी युवाओं ने ही उद्यम शुरू करने की बात कही है, वहीं साल 2019–20 में यह आंकड़ा 33 फ़ीसद था।

यही कारण है कि भारत में बड़े पैमाने पर स्टार्ट-अप होने के मीडिया नरेटिव के बावजूद केवल 5 फ़ीसदी भारतीय जनता ही उद्यमी है। यह संख्या विश्व में सबसे कम है। इसकी तुलना में यूएस में 23 फ़ीसदी, ब्राज़ील में 17 फीसदी और चीन में 8 फ़ीसदी लोग उद्यमी हैं।

युवाओं के साथ 28 वर्षों के कम्यूटिनी के व्यापक अनुभव से हमने जाना कि सूचनाओं तक पहुंच बढ़ने के कारण उनके दृष्टिकोण में भी बहुत अधिक बदलाव आया है। 2000 के शुरुआती सालों में प्रत्येक 10 युवाओं में से एक युवा सक्रिय नागरिकता की कोशिश करने के लिए तैयार था। लेकिन आज हम हर दस युवा में से चार से पांच को सामाजिक सरोकारों को उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा देखते हैं।

लेकिन अवसरों और वास्तविक-जीवन की परिस्थितियों में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलता है। वास्तव में हमारे काम में हमने देखा कि जमीनी अनुभवों के अवसरों की गुणवत्ता और मात्रा, जो प्रमुख जीवन में उपयोगी क्षमताएं विकसित करने में मदद करती हैं, और युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में सहायक होती हैं, सुरक्षा चिंताओं के कारण घट गई हैं। जैसा कि जीईएम रिपोर्ट बताती है कि हिंसा एवं वास्तविक और डिजिटल सुरक्षा की कमी से जुड़ी खबरों से पैदा हुए भय के कारण पिछले कुछ सालों में युवाओं में जोखिम उठाने की क्षमता में कमी आई है। नतीजतन, उनके परिवार उन्हें ज़मीनी-अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजने से डरते हैं। इसलिए युवाओं की एजेंसी (अधिकार और स्वतंत्रता) अब भी कम ही रह जाती है और फैसले लेने के लिए जरूरी शर्तों के मुताबिक नहीं होता है।

यदि हम उम्मीद करते हैं कि युवा उद्यमिता से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे ऊंचनीच भरे और पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे में, उन्हें कई मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। ये अधिकार अलग-अलग पीढ़ियों तक पहुंच देते हैं जिसमें युवा अधिकार और स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, और अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकते हैं, और दुनिया में बदलाव भी ला सकते हैं। इन अधिकारों का न होना क्षमताओं को सीमित करता है और उद्यमिता और जोखिम-उठाने का इरादा भी कम होता हैं। हमारे युवा-केंद्रित विकास तंत्र के भीतर, 143 संगठनों से मिलकर, हमने एक सर्वेक्षण किया जहां सदस्यों द्वारा तीन प्रमुख युवा कर्तव्यों और अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है:

अनुभव जो युवाओं में अधिकार, नियंत्रण और नेतृत्व क्षमता का निर्माण करते हैं, उन्हें युवाओं के लिए मुख्यधारा की नीतियों का हिस्सा बनना होगा। साथ ही, वयस्कों को युवाओं के साथ-साथ अपनी भूमिकाओं में संशोधन करने और इन अनुभवों के सूत्रधार बनने की आवश्यकता है। क्योंकि, उद्यमी पैदा नहीं होते – वे बनाए जाते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

मैं जिस समाजसेवी संस्था के साथ काम करती हूं, उसने साल 2019 में, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के कुछ गांवों में महिला किसानों और कृषि-उद्यमियों के साथ एक सैम्पल सर्वे किया। हम ने ज़िले की 100 महिलाओं के साथ इस सर्वे को शुरू किया था। यह आंकड़ा आगे चलकर 5,000 महिलाओं तक पहुंच गया जिसमें पूरे महाराष्ट्र राज्य की महिलाएं शामिल थीं।

नेतृत्व के पायदान पर उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए हमारे पास सवालों की एक लम्बी सूची थी, फिर चाहे वह ग्रामीण-स्तर की नेता हों और ज़िला-स्तर की आदि। इसके बाद हमने उनकी क्षमता के मुताबिक नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में उनकी मदद की। उदाहरण के लिए, यदि कोई अब अपनी समस्याओं को ग्रामीण-स्तर के प्रशासन के सामने उठाने में सक्षम है तो हम उसे इस लायक़ बनाते हैं ताकि वह ज़िला-स्तर पर भी यह काम कर सके।

हम ने कई ऐसे सवाल भी उन्हें भेजे जिसमें उन्हें अपनी बचत के बारे में भी बताना था। सालों से हम लोग हमारे महिला नेताओं को भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते थे कि इस आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति में हमारी महिला नेता कहां तक आगे बढ़ी हैं। हमें पता चला कि वे बैंक के बचत खातों में बचत कर रही हैं और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर रही हैं, एलआईसी की पॉलिसी ख़रीद रही हैं और साथ ही नक़द को सोने में बदल रही हैं। महिलाएं अपने सोने के गहनों को छोड़कर बाक़ी सभी प्रकार के बचत की जानकारी देने में आगे थीं। जब हमने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका कहना था कि “हमें इस बात की जानकारी क्यों चाहिए कि उनके पास सोने के कितने गहने हैं?” बातचीत ज़ारी रखते हुए, जब हम थोड़ी गहराई में गए तब हमें अहसास हुआ कि ये महिलाएं सोने के रूप में की गई ये बचत अपने पतियों से छुपाकर करती हैं। कुछ महिलाओं का कहना था कि उनकी ये बचत बच्चों की शादियों के लिए हैं और उनके पति इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे।

हमने फ़ौरन ही अपने अंतिम सर्वे से सोने की जानकारी से जुड़े सवाल को हटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ऐसी जानकारी इकट्ठा करने पर जोर नहीं देना चाहते थे जिसे साझा करने में हमारा समुदाय असहज था। भले ही एक जवाब कम मिला हो लेकिन उस कवायद से हमने बहुत कुछ सीखा।

दीपाली काकासाहेब थोडसरे, मंजिरी सखी प्रोड्यूसर कंपनी की निदेशक हैं जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित एक किसान-उत्पादक कंपनी है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कश्मीर के तीन गांवों को सड़क के बजाय एक कुश्ती का मैदान क्यों चाहिए था।

अधिक करें: दीपा के काम के बारे में विस्तार से जानने और उनका सहयोग करने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

मैं 22 सालों से सोशल सेक्टर में काम कर रही हूं। आप इसे मुझे मिले मौके कहिए या मेरा संघर्ष कहिए, मैं इस क्षेत्र से जुड़ सकी। अनगिनत संगठनों के साथ काम करते हुए मेरी विचारधारा बनी है और इसी दौरान मैंने बहुत सी बातें जानीं हैं। जैसे फेमिनिज़्म क्या है, जाति विरोधी आंदोलन क्या है, बॉडी पॉलिटिक्स क्या होती है, वगैरह। मैं घिसाडी गाड़िया लोहार समुदाय से आती हूं। क़रीब 14-15 साल सोशल सेक्टर में काम करने के बाद, मैंने पाया कि हमारी घुमंतू और विमुक्त जनजातियों (नोमैडिक एंड डिनोटिफाइट ट्राइब – एनटी-डीएनटी) तक समाजसेवी संगठन भी ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंग्रेज़ी राज के दौरान घुमंतू और विमुक्त जनजातियों को बहुत ही अन्यायपूर्ण और गलत तरीके से अपराधी समुदाय घोषित कर दिया गया था। तब से ये समुदाय बदनामी और भेदभाव झेल रहे हैं। यहां तक कि 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को खत्म किए जाने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

सोशल सेक्टर की बात करें तो उनके पास घुमंतू और विमुक्त जनजातीय समुदायों से संवाद करने के लिए न तो भाषा है और न ही इनकी कठिनाइयों का अंदाज़ा लगा पाने के लिए जरूरी समझ। अक्सर जहां कल्याणकारी योजनाएं और विकास पहलें तैयार करते हुए इन समुदायों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। वहीं, इस तरह लगातार होने वाले भेदभाव और उपेक्षा का उनकी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी बहुत कम बात की गई है। यह व्यवहार इतना आम हो गया है कि अब हमें भी इसकी आदत हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जहां से आई हूं, वहां पर मुझे काम करना चाहिए। जहां मानसिक स्वास्थ्य की बात है, मेरे पास एक सामुदायिक पहचान थी। मेरे बचपन के अनुभव ऐसे ही रहे हैं। चाहे घुमंतू होने की बात हो, शिक्षा, शादी या जीवन के बाक़ी छोटे-बड़े फैसले लेने की बात हो, हर चीज के लिए इन समुदायों द्वारा किए जा रहे संघर्ष और उनके मानसिक स्वास्थ्य को अलग-अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में, देश में इस समय मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो रवैया है – जहां मानसिक सेहत को केवल एक मेडिकल विषय की तरह देखा जाता है – वहां इन समुदायों को कैसे शामिल किया जा सकेगा? वह भी तब जब इन समुदायों के मुद्दे कहीं ज्यादा जटिल और गहरे हैं।

जब कोई बहुत आक्रामक होता है या बहुत उदासीन व्यवहार करता है तो यह कहा जाता है कि वह किसी तरह की मानसिक समस्या से पीड़ित है और इसके लिए उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। या फिर ऐसे लोगों को चिंता (एंग्जायटी) या अवसाद (डिप्रेशन) से पीड़ित बता दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना तो बस पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण बता देने जैसा हुआ, इससे यह थोड़ी पता चलता है कि किन कारणों से, किन परिस्थितियों में कोई मरने तक पहुंचा है। आज मानसिक स्वास्थ्य पर चल रहे विमर्श के मुताबिक आसानी से ऐसे लोगों को चिंता और अवसादग्रस्त बता दिया जाता है। लेकिन इस चिंता और अवसाद की जड़ को पहचानने का काम कौन करेगा? मैं कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैंने इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने के लिए कुछ ऐसे वैकल्पिक तरीके बताते हैं जो कारगर रहे हैं।

महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले ने जो काम किया है, उसके बारे में सोचिए। उन्हें हमेशा केवल शिक्षा से जोड़कर देखा जाता है लेकिन ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अकेली महिलाओं, विधवाओं और यौन और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए भी काम किया है। इस तरह की महिलाएं जब आत्महत्या करने के लिए जाती थीं तो सावित्री बाई फुले उन्हें मनाकर अपने घर ले आतीं थीं, उन्हें सुनतीं-समझती थीं। मैं सोचने लगी कि क्या सावित्री बाई फुले को हमने मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा-समझा है? वे जब औरतों से बात करती थीं तो क्या वे सुसाइड प्रिवेंशन नहीं करती थीं, क्या काउंसिलिंग नहीं करती थीं? क्या उन्होंने संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए? हो सकता है वे प्रोफेशनल काउंसलर की परिभाषा में फ़िट नहीं बैठती हों लेकिन उन्हें ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की समझ थी। उन्हें पता था कि हाशिए पर खड़े लोग किन मुश्किलों का सामना करते हैं और उनकी मुश्किलों को कैसे हल किया जाता है। इससे मुझे समझ आया कि इन नायकों ने मानसिक न्याय (मेंटल जस्टिस) के लिए बहुत काम किया है।

मैं बारहवीं में दूसरे स्थान पर आई थी, फर्स्ट क्लास में पास होने के बाद भी मैं कई सालों तक हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाई। मुझे लगातार लग रहा था कि मैं ही काबिल नहीं हूं। मुझे यह समझने में बहुत समय लग गया कि मेरे आत्मविश्वास में कमी की वजह व्यवस्थित रूप से किया जा रहा दमन था।

हज़ारों सालों से हमारे लोगों को यह बताया गया है कि वे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से कमतर हैं।

पिछड़े समुदाय के सदस्य के तौर पर, हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं कि मैं वह क्यों नहीं कर सकता/सकती जो दूसरे कर सकते हैं? महिलाओं और युवाओं के साथ यह ज्यादा होता है। अपने सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। जब हम अपने जवाब नहीं खोज पाते हैं और हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता है तो हम अपने आपको या अपने समुदाय को दोषी ठहराने लगते हैं। हम खुद को कमतर मानने लगते है। अपने बारे में ये धारणाएं कहां से आती हैं? क्या ये हमारे अंदर पनप रही मानसिक बीमारियों का नतीजा है? नहीं, यह भेदभाव और सामाजिक ऊंचनीच के कारण पैदा होता है। हमें उन संवादों की जरूरत हैं जो मानसिक दमन के कारणों की जड़ की बात करें।

हज़ारों सालों से हमारे लोगों को यह बताया गया है कि वे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से कमतर हैं। उन्होंने अपनी रोजाना की बातचीत में अपनी जाति का मज़ाक़ बनते देखा है। उन्हें महसूस हुआ है कि उनके समुदाय का कोई वजन नहीं है। हमारी सहज भाषा में उनका अपमान शामिल होता है। उन्होंने ऐसे धर्मग्रंथ पढ़े और कहानियां सुनी हैं जिनमें असुर, बेताल, राक्षस वगैरह शैतान होते थे। इनका नाम सुनकर आपके दिमाग़ में आता है कि अरे ये तो दानव हैं। इससे नकारात्मक छवियां उभरती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब समुदाय है। अगर आप झारखंड जाएं तो आपको पता चलेगा कि असुर एक जनजाति है जिसका अपना एक अलग सांस्कृतिक इतिहास है। आज भी विमुक्त जनजातियों के ख़िलाफ़ गलत मामले बनाए जाते हैं तो वे चोरी, ठगी और डकैती के होते हैं। यह उनके अपराध से जोड़ दिए गए अतीत की याद दिलाने जैसा होता है। हालिया कुछ उदाहरण भी बताते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने, ज़मीन का अधिकार हासिल करने की कोशिश करने पर विमुक्त जनजातियों को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा है। दशकों के संघर्ष और क़ानूनी मदद के बाद अगर वे ज़मीनों पर अधिकार हासिल कर भी लेते हैं तो इलाक़े के वर्चस्ववादी लोग उन पर हमला कर देते हैं जिसमें कइयों को जीवन से हाथ धोना पड़ता है। यह ऐसा जैसे हमें लगातार बताया जाए कि अगर हम अपनी सीमाओं को पार करेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें उसके नतीजे झेलने पड़ेंगे।

यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की ज़मीनें और संसाधन छीन लिए थे और यह सच भी है लेकिन असल में यह काम ज़मींदारों ने किया था। इसका मतलब क्या है कि वर्गभेद, जाति व्यवस्था और लैंगिक पक्षपात हाथों में हाथ डालकर काम करता है। यह आज भी जारी है। कई एनटी-डीएनटी समुदाय केवल अपने जीवन को बचाए रख सकने के लिए घुमंतू समाज में बदल गए, अगर आज वे कहीं बसना चाहें तो क्या उनके लिए ज़मीन उपलब्ध है? क्या बाक़ी का समाज उन्हें वह ज़मीन और संसाधन देने के लिए तैयार है जिनकी जरूरत उन्हें एक जगह पर बसने के लिए होगी?

मानसिक सेहत के मसले को सामाजिक न्याय के चश्मे से ही देखा जाना चाहिए।

आज, हम समाजसेवी संगठनों और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को यह बात करते देखते हैं कि हमें समाज के पिछड़े तबके के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की जरूरत है। यह एक बेहतरीन शुरूआत होगी लेकिन मानसिक सेहत के मसले को सामाजिक न्याय के चश्मे से ही देखा जाना चाहिए। और हमें मानसिक न्याय के लिए भी काम करने की जरूरत है। मानसिक न्याय, जैसा मैं इसे समझती हूं, इसमें लोगों के विकास, अवसर, सहभागिता और नेतृत्व के अधिकार की बात करना और उन तक इसकी पहुंच बनाने जैसी बातों को शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले में कम से कम भारत के संविधान से मिले हमारे अधिकार तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे हम आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उतना ही जरूरी मानसिक न्याय पर बात करना भी है।

एक व्यवस्था जो पिछड़े लोगों का दमन करती है, उसे बनने में एक लंबा वक्त लगा है। किसी समाजसेवी संगठन के लिए एक दिन, एक हफ्ते या कुछ सालों में भी खत्म कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन यह काम कहीं से तो शुरू होना चाहिए।

मैंने 2016 में अनुभूति ट्रस्ट की स्थापना की। इसका मक़सद विमुक्त समुदायों से जमीनी नेतृत्व खड़ा करना और उन्हें बदलाव के लिए तैयार करना था। वह बदलाव जिसकी उन्हें अपने अनुभवों के पीछे का सच जानने, अपने ताकतवर और विकासशील बहुजन इतिहास को दोबारा हासिल करने और अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जरूरत थी। वे अपने सामने आने वाले संकटों से निपटना जानते हैं और व्यापक समझ, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहयोग करने में सक्षम होते हैं।

अपने काम के दौरान हमने जाना है कि मानसिक न्याय हासिल करने के लिए किसी को केवल मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे प्रयास हैं जो संगठन के चल रहे कामकाज में शामिल किए जा सकते हैं जो कि पिछड़े समुदायों को मानसिक न्याय दिलाने में एक बड़ी मदद कर सकते है। यहां पर इसके कुछ उदाहरणों पर बात की गई है:

अनुभूति में हमारी ज्यादातर समझ समुदायों के पास पहुंचने और उनके अनुभवों के बारे में बात करने से बनी है। हाल ही में जब थाणे, महाराष्ट्र में एनटी-डीएनटी समुदायों का सर्वे किया जा रहा था तब हमें पता चला कि इन समुदाय से आने वाले ज्यादातर लोग इस बात की उम्मीद भी नहीं करते हैं कि उन्हें शौचालयों या साफ-सफ़ाई की सुविधाएं मिल सकती हैं क्योंकि वे केवल अपने-आप के भरोसे जीवन बिता रहे थे और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इससे हमने समझा कि उन्हें उनके मूल अधिकारों के बारे में बताए जाने और यह समझाने की जरूरत है कि इन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। औऱ इसके लिए उन्हे स्थानीय प्रतिनिधियों की जरूरत होती है जो उनके ही समुदाय से आते हों। समाजसेवी संगठन यह जरूरी सबक केवल समुदाय के साथ बात करने से सीख सकते हैं।

ग़ैर-लाभकारी संगठनों को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए जो समुदाय को आसानी से समझ में आ सके। स्वाभाविक है कि इसके लिए किसी को उस समुदाय की बोली बोलने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उनकी ज़मीनी हक़ीक़त और उनके अनुभवों की समझ भी होनी चाहिए। संस्थानिक और औपचारिक भाषाएं यहां काम नहीं करती हैं। उन्हीं की भाषा में संवाद करते हुए उदाहरण और संस्मरणों को इस्तेमाल करना समुदायों तक बात को अच्छी तरह पहुंचाता है।

अनुभूति ने बहुत कुछ सीखा है और अब भी लगातार अपनी ग़लतियों से सीख रहा है। हमारे एक सलाहकार थे जिन्होंने एक बार किसी श्रमिक महिला को कामकाज के बाद किताबें पढ़ने की सलाह दी थी, बग़ैर यह जाने कि वह रात के तीन बजे तक काम करती है। इस तरह के तरीके लोगों के जीवन की वास्तविकताओं को नहीं शामिल कर पाते हैं। इसी से जुड़ी एक बात यह भी है कि हम अपने तरीक़ों में मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा के साथ जुड़ी जटिलता को भी कम कर सकते हैं। अनुभूति में, हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए जहां लोग पेंट करते हैं, गीत गाते हैं, कविताएं लिखते हैं और बाक़ी कई तरह से रचनात्मक अभिव्यक्ति के रास्ते खोजते हैं। यह उनके लिए अपने दुख या अकेलेपन के अनुभवों को अभिव्यक्त करने का साधन हो सकता है। और, साथ ही यह वह मौक़ा भी है जहां पर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा बाहरी नरेटिव को थोपे बग़ैर की जा सकती है।

विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वालों को पिछड़े समुदायों से सीखने के लिए खुला नज़रिया अपनाना चाहिए। इससे पॉवर बैलेंस में मदद मिलती है जो कि आमतौर पर इस तरह के संवादों में शामिल होता ही है। यानी, यहां पर कोई बताने वाला और कोई समझने वाला नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि समुदाय के सदस्य आपकी बात समझने के साथ-साथ आपसे सहजता से सवाल पूछ सकें। इसके लिए समाजसेवी संगठनों में सुनने और सीखने के प्रति खुलापन होना बहुत जरूरी है। ख़ासकर तब जब आप समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक लाभ और ऐसी ही बाक़ी चीजें हासिल करने में मदद कर रहे हों। आख़िर में, किसी समस्या की जड़ पर बात किए बिना उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता है और इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप समुदाय से भी सीखने-समझने के लिए तैयार होंगे।

डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ सेक्टर में यह प्रवृत्ति होती है कि वे पिछड़े समुदायों के संघर्ष की कहानी पर बहुत ज़ोर देते हैं, यहां तक कि लोगों से बात करते हुए भी उनका ध्यान वहीं रहता है। वे उनकी मानसिक गरिमा को निचोड़ देने वाले शोषण की बात करते हैं। यह नज़रिया ये दिखाता है कि लोग लाचार हैं और ऐसा दिखना समुदाय के हित में नहीं होता है। विमुक्त समुदायों के लोग अपनी पहचान और संस्कृति से जुड़े नुकसान पहुंचाने वाले नरेटिव के साथ बड़े होते हैं। ग़ैर-सरकारी संस्थाओं का ध्यान समुदाय की मदद करने की बजाय उनकी संस्कृति और विरासत की खूबियों और उनकी परिस्थितियों के मूल कारणों की अधिकार-आधारित समझ बनाने पर होना चाहिए।

आमतौर पर समाज यह मानकर चलता है कि घुमंतू समुदाय बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते हैं। इसके उलट सच्चाई यह है कि उनका अपना एक नक्शा और नदियों और मौसमों से जुड़ा उनका पारंपरिक ज्ञान होता है जो उन्हें राह दिखाता है। इन समुदायों के साथ संवाद इस तरह के सशक्त नरेटिव के आसपास बुना जाना चाहिए जो कि उन्हें खुद में भरोसा करना सिखा सके।

चूंकि अनुभूति बहुजन लोगों के साथ काम करता है, इसलिए हम बहुजन आंदोलन और अंबेडकरवादी राजनीति पर बातचीत करते हैं। हम बच्चों को सावित्री बाई फुले भिड़ेवाड़ा स्कूल, पुणे ले जाते हैं ताकि वे एक ऐसी जगह देख सकें जहां पहली पीढ़ी की बहुजन महिलाओं ने अपनी शिक्षा शुरू की थी। हम समझते हैं कि कमरों में भाषण सुनने की बजाय, ये फ़ील्ड विजिट्स और उनके बाद होने वाली बातचीत बच्चों, युवाओं, महिलाओं और समुदाय के नेताओं में नेतृत्व, विरासत और अपने समुदाय की मानसिक क्षमताओं की समझ जगा देती है।

भारत में विकासशील कानून हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ ऐक्ट, 2017 जो कि हर ज़रूरतमंद को मेंटल हेल्थकेयर प्रदान करने के लिए लाया गया था। भारतीय संविधान एक और कारगर हथियार है जिसे पिछड़े समुदाय अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे मूल अधिकार लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमें लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताने और इन्हें हासिल करने में उनकी मदद करने की जरूरत है।

संगठनों को खुद नीतियां तय और लागू करनी चाहिए जो उनकी टीम और कार्यक्रम के भागीदारों को भेदभाव से सुरक्षित रख सकें।

इसके अलावा, संगठनों को खुद नीतियां तय और लागू करनी चाहिए जो उनकी टीम और कार्यक्रम के भागीदारों को भेदभाव से सुरक्षित रख सकें, फिर चाहे यह जातिभेद हो, लिंगभेद हो या कुछ और। साथ ही उनकी मानसिक स्थिति का भी ख़्याल रखा जाना चाहिए। जब एक संगठन नीतियां तय करता है, यह अपने सभी साझेदारों – फंडर्स, कर्मचारी, बोर्ड मेंबर और अन्य – के लिए उन्हें पढ़ने, समीक्षा करने और उन पर सवाल करने के मौके पैदा करता है। यह एक खुला, स्वस्थ और पारदर्शी तरीका है जो कामकाज के माहौल को मानसिक न्याय की तरफ ले जाने वाला बनाता है।

पिछड़े समुदायों के साथ जुड़ाव का एक समावेशी मॉडल तैयार करने के लिए अभी सोशल सेक्टर को लंबी यात्रा करनी होगी। हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं कि सेक्टर अपने आप में उसी पितृसत्ता, जातिवाद, वर्गवाद और अन्य बुराइयों में फंस गया है जिससे यह लड़ना चाहता था। सोशल सेक्टर आज जिस दिशा में बढ़ रहा है वह ज्यादातर फंडर्स और फ़ंडिंग संस्थाओं द्वारा तय होती हैं। लेकिन सचमुच सबसे पिछड़े संगठनों की मदद करने के लिए, हमें यह याद रखने की जरूरत है कि फ़ंडिंग बस एक साधन है जो आगे का रास्ता बनाने में मदद करता है। अनुभूति में हम लगातार अपने आपको यह याद दिलाते रहते हैं कि हमें तय ढांचों, प्रोजेक्ट डेडलाइन के बोझ और फंडर की मांग को अपने उद्देश्यों पर हावी नहीं होने देना है। ख़ासकर तब जब हम समुदाय के बीच नारीवादी और जाति-विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रहे हों।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—