मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव का रहने वाला हूं। मैंने जो जीवन जिया उसके बड़े हिस्से में मुझ पर पुरुषवादी सोच पूरी तरह से हावी रही। मैं हमारे आस-पास की सामाजिक सोच में मैं पूरी तरह ढला हुआ था।

जब मैं विकास सैक्टर से जुड़ा, तब मेरे इस व्यवहार में कुछ बदलाव आए। सबसे पहले मैंने जे-पाल नाम की समाजसेवी संस्था के साथ सर्वे करने का काम किया जो कि लैंगिक भेदभाव पर था। उसके बाद मैं ब्रेकथ्रू संस्था से जुड़ा जहां मेरी पितृसत्तामक सोच व लैंगिक भेदभाव पर बहुत चर्चा और ट्रेनिंग हुई। ये काम करना भी उस समय मेरे लिए महज़ एक नौकरी थी। मैं लिंग आधारित रूढ़िवादी भूमिकाओं में विश्वास करता था लेकिन जैसे-जैसे मैं ये काम करता जा रहा था, मुझे समझ आने लगा कि मैं कहां गलत हूं। अब मैं अपनी ग़लतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। शुरूआत में तो मेरे साथियों, पड़ोसियों और तमाम लोगों ने मुझ में आए इस बदलाव को लेकर मेरा मज़ाक बनाया। लेकिन अब धीरे-धीरे मेरे जैसी सोच के लोग भी मुझसे जुड़े लगे हैं। कुछ दोस्त मुझे ब्रेकथ्रू कहकर बुलाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं पुरानी रवायतों को तोड़ता हूं।

—

अधिक जानें: जानें कैसे परिवार नियोजन पितृसत्ता से लड़ने का ज़रिया बन सकता है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

द वुमैनिटी फाउंडेशन अपने डब्ल्यूएलआर कार्यक्रम के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे कई ऐसे समुदाय-आधारित संगठनों के साथ काम कर रहा है जो महिलाओं के भूमि अधिकार से जुड़े हुए हैं। फाउंडेशन इन संगठनों के साथ काम करने के अलावा इन्हें फंड भी दे रहा है। हालांकि कई समुदाय-आधारित संगठन भूमि और अन्य महिला मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के लिए फ़ंडिंग एक समस्या है। इस तरह के हस्तक्षेप कार्यक्रमों के लिए धन आम तौर पर उन बड़े कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट से लिए जाता है जो विशेष रूप से महिलाओं के भूमि अधिकारों (डब्ल्यूएलआर) के लिए नहीं होते हैं।

महिला भूमि अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से हमें यह समझने में मदद मिली कि भारत में इसके लिए एक अपेक्षाकृत मजबूत फंडिंग इकोसिस्टम की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप हमने उन चुनौतियों को समझने का प्रयास किया जिनके कारण फंडर इस इस क्षेत्र में प्रवेश करने से झिझकते हैं। हमारे कुछ अनुभव इस प्रकार हैं:

डब्लूएलआर के लिए फंडिंग इकोसिस्टम की इतनी कमी है कि ऐसे अनुकरणीय मॉडल और दृष्टिकोण मिल ही नहीं पाते हैं जिसे एक संभावित फ़ंडर अपना सकता हो। डब्लूएलआर को लेकर समाजसेवी संगठनों द्वारा ढांचागत हस्तक्षेप कार्यक्रमों में कमी के कारण प्रासंगिक कार्यक्रमों से होने वाले सकारात्मक प्रभाव के सीमित प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार फंडर्स को इस बात का भरोसा नहीं हो पाता है कि देशभर में भूमि और समुदायों की तमाम विविधताओं को देखते हुए उनके फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा – जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूएलआर के साथ जुड़ने को लेकर आशंका बढ़ जाती है।

भारत में भूमि तक पहुंच और नियंत्रण पर सामाजिक मानदंडों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने काम के दौरान, हमने देखा है कि सबसे आम भूमि विवादों में हाशिये पर जीने वाले समुदायों की महिलाएं (और पुरुष) शामिल होती हैं। यदि लोगों को ऐसा लगे कि किए जा रहे काम के कारण मौजूदा सामाजिक ताना-बाना और क्रमिक व्यवस्था (हेरार्की) प्रभावित या बाधित हो रही है तो समुदाय के अपेक्षाकृत सशक्त लोगों का ग़ुस्सा भड़क सकता है। जिसके चलते अलग तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। नतीजतन, फंडर्स के मन में डब्ल्यूएलआर पर काम करने वाले संगठन पर हो सकने वाली संभावित प्रतिक्रिया को लेकर एक प्रकार की आशंका होती है।

यह एक आम धारणा है कि भूमि से जुड़े सभी प्रकार के हस्तक्षेप कार्यक्रम ‘जटिल’ एवं ‘लंबा समय लेने’ वाले होते हैं। इसके साथ-साथ महिलाओं के भूमि स्वामित्व पर लिंग आधारित डेटा की कमी के कारण समस्या की गंभीरता और इसके ज़मीनी स्वरूप को लेकर अलग-अलग तरह की ग़लतफ़हमियां हैं।

डब्लूएलआर के लिए रिपोर्टिंग पैरामीटर विभिन्न डेटाबेस में अलग-अलग होते हैं। ऐसा लगता है कि राज्यों में लिंग आधारित डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए अलग-अलग तंत्र हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में उनके भूमि रिकॉर्ड में लिंग वाला कॉलम शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने महिलाओं की भूमि स्वामित्व 22.7 फ़ीसद होने का संकेत दिया, जबकि भूमि प्रशासन केंद्र द्वारा निर्मित महिला भूमि अधिकार सूचकांक ने राष्ट्रीय औसत 12.9 फ़ीसद होने का अनुमान लगाया है। समस्या की सीमा बताने में विफल रहने के अलावा, डेटा की कमी भी फंडर्स को भूमि को तकनीकी रूप से जटिल मुद्दा मानने पर मजबूर कर देती है। फंडर्स इसे एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जिसके लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए वे इससे दूर रहते हैं। नतीजतन, वे उन कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, या आजीविका को फंड करने का विकल्प चुनते हैं जिनसे वे अधिक परिचित हैं।

इस धारणा में शासन की मौजूदा प्रणाली के विरोध में अधिकार-आधारित हस्तक्षेप के लिए भी जगह है। कई मौजूदा हस्तक्षेप कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव लाने की बजाय कार्यान्वयन की कमियों को दूर करना है।

भूमि-संबंधी हस्तक्षेप कार्यक्रम अक्सर ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिनमें बहुत लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए, विरासत में मिली या खेती वाली ज़मीन से संबंधित हस्तक्षेपों का दो या तीन वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता है। यह उन फंडर्स के लिए एक बचाव के रूप में काम करता है जो अपेक्षाकृत कम समय सीमा के भीतर अच्छे एवं अनुकूल परिणाम हासिल करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति में ज़मीन की भूमिका को कम करने नहीं आंका जा सकता है।

और अंत में, डब्ल्यूएलआर पर काम के लिए मौजूदा तंत्र कई खंडों में विभाजित है, क्योंकि जमीन पर बहुत सारे प्रयास ऐसे समुदाय-आधारित महिला अधिकार संगठनों द्वारा किए जाते हैं जिनका प्राथमिक फोकस भूमि तक पहुंच बनाना नहीं है। जब उनसे जुड़ी महिलाएं भूमि-संबंधित मामलों में उलझती हैं तो उन्हें अक्सर ही डब्ल्यूएलआर के दायरे में खींच लिया जाता है। एक मजबूत और विकसित इकोसिस्टम की अनुपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि समुदाय-आधारित संगठनों और अन्य हितधारकों (जैसे सरकारी पदाधिकारी) की प्रभावी सहायता प्रदान करने की क्षमता सीमित बनी हुई है।

ऐसा कहकर कि स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में भूमि की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। महिलाओं के लिए भूमि का बहुआयामी प्रभाव हो सकता है, यह एक अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति और आजीविका पैदा करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। महिलाओं के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करना एसडीजी 5 के व्यापक दायरे के तहत 13 एसडीजी में योगदान देता है: लैंगिक समानता और एसडीजी 2 के साथ इसके अंतर्संबंध: जीरो हंगर, एसडीजी08: अच्छा काम और आर्थिक विकास, एसडीजी 13: जलवायु गतिविधि, और एसडीजी 17: साझेदारी।

इसलिए, हम सभी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हमारे द्वारा किए जा रहे कामों का मूल्यांकन भूमि तक महिलाओं की पहुंच और स्वामित्व के नजरिए से किया जाए।

डब्लूएलआर पर अपना काम शुरू करने के बाद भारत में भूमि की विविधता, इससे जुड़े मुद्दे और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में महिलाओं पर लागू होने वाले नियमों और मानदंडों जैसी समस्याओं के कारण इसे समझने में हमें छह महीने का समय लग गया। इसलिए, हम इच्छुक फ़ंडर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी पहले से फंड की जा रही परियोजनों को देखें और इस बात का मूल्यांकन करें कि क्या वे अपने कार्यक्रम का दायरा इस प्रकार बढ़ा सकते हैं जिसमें एक या दो भूमि संबंधित मामले भी शामिल हों।

यह विशेषरूप से उन फ़ंडर्स के लिए सहायक है जो पहले से ही ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, और जो जानते हैं कि इन महिलाओं का जीवन और आजीविका दोनों ही जमीन के साथ मज़बूती से जुड़ी हुई है। इसी तरह, आम तौर पर वित्त पोषित विभिन्न मुद्दे – जैविक खेती, प्रकृति-आधारित आजीविका, प्रवासन और जलवायु – भूमि से जुड़े हुए हैं।

हितधारकों के मौजूदा इकोसिस्टम की खंडित प्रकृति एक वास्तविक समस्या है, क्योंकि डब्ल्यूएलआर पर काम करने वाले कई संगठनों और फंडर्स के बीच संचार का स्तर न्यूनतम है। यही कारण है कि हम परिदृश्य के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से फोन पर बात करके हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में अपने अनुभवों के माध्यम से हमने जो ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त की है, उसे साझा करने से सकारात्मक योगदान मिल सकता है।

हम इस बात को समझते और स्वीकार करते हैं कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य-आधारित मॉडल नहीं हैं जिनका पालन किया जा सके। इसलिए, हम कृषि, पारिस्थितिकी बहाली, खाद्य सुरक्षा और आवास संबंधित कार्यों को फंड देने वालों से हम पूछते हैं कि, ‘क्या आप महिलाओं के भूमि स्वामित्व या पहुंच या नियंत्रण पर आधारभूत डेटा के संग्रह को अपने किसी मौजूदा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं?’

इस डेटा संग्रह को बड़े डब्ल्यूएलआर हस्तक्षेप का हिस्सा या अग्रदूत होने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपका संगठन स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ काम कर रहा है और उनकी आजीविकाओं को बढ़ावा देने के बारे में उसके सदस्यों से बातचीत कर रहा है तो आप उनसे भूमि स्वामित्व से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि भूमि उन संपत्तियों का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो उनके पास हो भी सकती है और नहीं भी। इस बातचीत से प्राप्त जानकारी प्रमुख संकेतकों के रूप में काम कर सकती हैं जो आपके संगठन या दूसरे संगठनों को डब्ल्यूएलआर पर अपेक्षाकृत अधिक संरचित कार्यक्रम के लिए प्रेरित कर सकती है। और इतना ना भी करे तो यह कम से कम भारत में महिलाओं के भूमि स्वामित्व की स्थिति से जुड़ी जानकारियों में महत्वपूर्ण कमी को दूर करने में भूमिका निभा सकती है।

भारत में भूमि से जुड़े अधिकांश क़ानून कागज पर तो लैंगिक समानता को दर्शाते हैं लेकिन इनके कार्यान्वयन में अक्सर ही कमी रह जाती है। प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम करने वाले कार्यक्रमों को डिज़ाइन करना या उनमें शामिल होना शासन के विरोध में नहीं है। पहली नज़र में इसमें किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रमों से समुदाय के समीकरणों पर असर पड़ने के चलते विरोध कभी भी उभर सकता है।

किसी क्षेत्र विशेष में मजबूत सामुदायिक उपस्थिति रखने वाले फंडिंग संगठन भी उनके समर्थन का लाभ उठा सकते हैं। वे प्रासंगिक हितधारकों की मैपिंग करके हस्तक्षेप के एक ऐसे प्रभावी मॉडल की पहचान कर सकते हैं जिससे न्यूनतम विरोध का सामना करना पड़े।

फंडर्स राज्य सरकारों द्वारा प्रचारित भूमि-संबंधित पहलों का समर्थन करने के तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा सरकार 2024 तक वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को पूरा करना चाहती है। यह फंडिंग संगठनों के लिए कदम बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए एक आदर्श अवसर के रूप में कार्य करता है, जैसे कि क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की महिलाओं को उनके समुदायों को वन अधिकार के दावे दायर करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण देना।

ऐतिहासिक रूप से, भूमि पर नियंत्रण एवं पहुंच दोनों की शक्ति और क्षमता एक समान है और यह बात अब भी सच है। इसलिए, वुमैनिटी फ़ाउंडेशन में, हम भूमि को सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में महिला सशक्तिकरण के एक मार्ग के रूप में देखते हैं। यदि महिलाओं को सशक्त बनाना उन पहलों का एक प्रमुख उद्देश्य है जिन्हें आप वित्तपोषित करना चाहते हैं, तो हमारी सलाह यह है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए भूमि को एक साधन के रूप दे देखें। वास्तव में, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भूमि सबसे टिकाऊ तरीका है क्योंकि यह एक ऐसी संपत्ति है जो महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा, आश्रय, सामाजिक स्थिति, आय और आजीविका के अवसर प्रदान करती है। इसलिए, महिला सशक्तिकरण पर अपने काम की दीर्घकालिक स्थिरता का लक्ष्य रखने वाले फंडर्स को डब्ल्यूएलआर में निवेश करने पर दृढ़ता से विचार करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि कार्यक्रम या परियोजना के समाप्त होने के बहुत समय बाद तक भी महिलाओं की एजेंसी बरकरार बनी रहेगी।

भूमि को सिर्फ़ पैसा कमाने में मदद करने वाली संपत्ति के रूप में देखने का संकीर्ण नज़रिया खतरनाक हो सकता है।

जब हमने पहली बार डब्ल्यूएलआर को वित्तपोषित करना शुरू किया, तो हमने अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। लेकिन हम जल्द ही इस बात को समझ गये कि पैसे बनाने वाली संपत्ति के रूप में भूमि को देखने का अदूरदर्शी दृष्टिकोण खतरनाक हो सकता है। साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ होने वाली बातचीत से हमने यह महसूस किया कि भूमि द्वारा दी गई सामाजिक सुरक्षा अक्सर उनकी नज़र में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, और यह एक ऐसी चीज है जिसे सभी फंडर्स को ध्यान में रखना चाहिए।

हालांकि, फ़ंडर्स की मानसिकता में बदलाव आना एक बड़ी बात है, उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इस मुद्दे पर काम करने वाले संस्थानों और संगठनों के साथ सम्मेलनों और सभाओं में शामिल होने से भी यह तय करने में मदद मिलती है कि इसे एजेंडा में जोड़ना उपयोगी है या नहीं।

अंत में, इस क्षेत्र में नवाचार के लिए बहुत अधिक जगह है। यह जलवायु और वैकल्पिक फंडिंग उपकरणों से संबंधित नवाचारों पर सोचने वाले फंडर्स के लिए अनुकूल है। यह देखते हुए कि भूमि और उसके अर्थशास्त्र पर कई परिणामों को मापा और सत्यापित किया जा सकता है, हमारा मानना है कि कड़े मूल्यांकन अध्ययनों के साथ विकास बॉड के रूप में यह निवेश का मामला है। इससे न केवल विश्वसनीय सबूत तैयार होंगे, बल्कि संसाधन-संकट से जूझ रहे इस मुद्दे के लिए संभावित रूप से वैकल्पिक फंडिंग विकल्प भी सामने आ सकते हैं।

इसलिए हम सभी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे एक कदम पीछे हटें और इस बात को समझें कि भूमि का महिलाओं, उनके परिवारों, उनके समुदायों और साथ ही, ग्रह पर क्या स्थायी प्रभाव पड़ सकता है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

हमारे दिमाग में यह धारणा बैठी हुई है कि गांव में अगर डॉक्टर आ गए और एक दवाखाना खुल गया तो प्राथमिक चिकित्सा तक हमारी पहुंच हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की वास्तविक ज़िम्मेदारी है, सभी को स्वस्थ रखना। लेकिन जब तक हम किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें यही लगता है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बीमारी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से मिलना तो दूर, हमें अपने आसपास के किसी दवाखाने की जानकारी से भी परहेज़ होता है। अगर हम अतीत में जाएं तो अपनी सी प्रवृत्ति के मूल के बारे में जान सकते हैं। यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु और स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक सजग होता तो भयभीत हो कर हम सब गुफा में छुप कर ही बैठे रहते और जंगल का खतरा मोल लेने से इनकार कर देते। इस तरह पूरी मानव जाति का विकास नहीं हो पता और यह प्रजाति विलुप्त हो जाती।

इस आदिम प्रवृति के फलस्वरूप, आज अपेक्षाकृत बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं वाले केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी डायबिटीज़ से पीड़ित ऐसे लोगों का अनुपात पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया है। लेकिन इसके लिए उचित उपचार सुविधाएं उस दर से नहीं बढ़ पाई हैं। 2015-16 में ऐसे लोगों का अनुपात 6-7 फीसद था जो 2019-21 में बढ़कर 12-14 फ़ीसद तक पहुंच गया और इसमें लगातार वृद्धि ही आ रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम और पथनमथिट्टा जिलों में यह 20 फ़ीसद के आंकड़े को पार कर चुका है। अगर इस स्थिति को जल्दी ही नियंत्रित नहीं किया गया तो इन जिलों में अंग विच्छेदन (लिंब ऍम्प्पुटेशन) और आघात (स्ट्रोक) एक महामारी का रूप ले सकता है।

उत्तर भारत में जहां आज भी ग़रीबी का स्तर बहुत ऊंचा है, लोगों की इसी प्रवृति के कारण सरकार के कई वर्षों के प्रयत्न के बावजूद से 60 फ़ीसद से अधिक महिलाएं और बच्चे एनीमिया (खून में आयरन जैसे तत्वों की कमी) से पीड़ित हैं।

जमुई (बिहार), दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल), और छोटा उदेपुर (गुजरात) जिलों में इस बीमारी का अनुपात 75 फ़ीसद से भी ज्यादा है। यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। खून में आयरन की कमी से वजन के कम होने, हमेशा बहुत थकान महसूस होने जैसी समस्याएं रहती हैं और बच्चों के मानसिक विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

सौभाग्य से इन गंभीर बीमारियों के बारे में हमारी जानकारी अब बहुत बढ़ गयी है और पहले की तुलना में इनका निदान और उपचार आसान हो गया है। अब हर मरीज का व्यक्तिगत रुप से डॉक्टर से परीक्षण करवाना जरूरी नहीं रह गया है। अब एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेविका स्वयं डॉक्टर न होकर भी इस काम को पूरे कौशल के साथ कर सकती है। फ़ोन के जरिये डॉक्टर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा देनी है, इन सवालों के जवाब अब काफी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। घर जा-जा कर लोगों को समझाना, उन्होंने दवाई ली की नहीं ली इस पर निगरानी रखना, और पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने जैसे काम कठिन होते हैं। एक संवेदनशील स्वास्थ्य सेविका इन कामों में डॉक्टरों से भी ज्यादा माहिर हो सकती है।

इन कारणों और तथ्यों को समझते हुए ईरान और अमेरिका के अलास्का प्रदेश ने, पिछले 50 सालों में, अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। इन देशों में डॉक्टरों की बजाय स्वास्थ्य सेविकाओं को मुख्य भूमिका दी गई है और डॉक्टरों को कहा गया है कि वे दूर बैठ कर, उनकी सहायता करें। भारत की तरह ही इन देशों के डॉक्टर भी सुदूर इलाक़ों में रहकर काम करने के प्रति बहुत अधिक उत्सुक नहीं होते हैं। स्वास्थ्य सेविकाओं की भूमिकाओं को बढ़ाने जैसी पहलों से उन्हें डॉक्टरों का अभाव महसूस नहीं हुआ और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार आया।

ईरान में इन स्वास्थ्य सेविकाओं को बेहवार्ज़ (फ़ारसी में बेहवार्ज़ का मतलब है, एक अच्छे कौशल वाली महिला) कहा जाता है। प्रत्येक गांव के लोग अपने-अपने बेहवार्ज़ का चुनाव करते हैं। चुने गये प्रत्याशी को सरकार दो साल का प्रशिक्षण देने के बाद, पूरे वेतन पर एक सरकारी कर्मी बनाकर, वापस उसी गांव भेज देती है। इन बेहवार्ज़ों की सहायता से ईरान ने मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया है। अलास्का में इन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऐड के नाम से पुकारा जाता और उन्हें चार भागों में विभाजित चार हफ़्तों के एक प्रशिक्षण सत्र से गुजरना पड़ता है। इन्हें भी पूरा वेतन मिलता है और ये एक कम्युनिटी हेल्थ ऐड मैन्युअल के भरोसे काम करतीं है। उन्हें इस मैन्युअल को पूरी तरह से समझ के उसका सख़्ती से पालन करना पड़ता है। अलास्का के छोटे से छोटे गांवों में, चाहे वहां साल के ग्यारह महीने बर्फ ही क्यों ना पड़ती हो, इस तरीके को अपनाकर गांव वालों को एक समग्र प्राथमिक सेवा उपलब्ध करावाई गई है।

ये स्वास्थ्य सेविकाएं इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य और गांव की पूरी आबादी का ध्यान रखती हैं – सिर्फ उनका नहीं जो खुद चल कर दवाखाना पहुंच जाते हैं।

जिन परिवारों के स्वास्थ्य सेवाओं की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऐड की सदस्य उन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से जान-पहचान बढ़ाती हैं और उन्हें तथा उनकी प्रवृतियों को समझने का प्रयास करती हैं। ऐसा करके वह उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने का अपना दायित्व निभाती हैं। ये स्वास्थ्य सेविकाएं इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य और गांव की पूरी आबादी का ध्यान रखती हैं – सिर्फ उनका नहीं जो खुद चल कर दवाखाना पहुंच जाते हैं। अधिक गंभीर मरीज़ों से ये स्वास्थ्य सेविकाएं बार-बार मिलती हैं। फिर उन्हें बहलाकर, फुसलाकर, जरूरत पड़ी तो डांटकर, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक निर्णय लेती हैं।

भारत में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम कर रहीं हैं। उदाहरण के लिए द्वार हेल्थ नामक एक संस्था जिला सातारा (महाराष्ट्र) में काम कर रही है। इन्होंने उसी जिले के गांवों से अपनी स्वास्थ्य सेविकाओं का चयन किया है और उन्हें सखी नाम दिया है। इनकी सखियों ने देखा कि इनके गांवों में करीबन 35 फ़ीसद लोगों का रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) सामान्य से काफी ज्यादा है। ढाई फ़ीसद लोगों का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन्हें कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है – इसे हाइपरटेन्सिव क्राइसिस कहते हैं। सखियों ने तुरंत ही सब लोगों का इलाज शुरू करवाया और जहां जरूरत पड़ी, वहां अपने सुपरवायज़री डॉक्टर की सहायता और विशेषज्ञों से सलाह ली। इन सभी लोगों का उपचार अब भी चल रहा है लेकिन चार महीनों के बाद उच्च रक्तचाप की शिकायत वाले लोगों में से 45 फ़ीसद और हाइपरटेन्सिव क्राइसिस की समस्या वाले लोगों में से 70 फ़ीसद की स्थिति में अब काफी सुधार है।

धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि डॉक्टर-प्लस-क्लिनिक मॉडल, जो बाह्य रोगी सेवाएं प्रदान करने वाले एक छोटे आकार के अस्पताल के अलावा और कुछ नहीं है, को अब प्राथमिक चिकित्सा सेवा नहीं माना जा सकता है। इसे हम केवल एक अस्पताल का छोटा स्वरूप समझ सकते हैं। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेविका (या सेवक) ही लोगों को उच्च स्तरीय प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकती है। ये सेविकाएं (सेवक), जो न सिर्फ निदान के आधुनिक तरीकों से अवगत हैं और उससे जुड़े हुए तंत्रों के उपयोग में माहिर है, बल्कि उन्हें घर-घर जा कर, संवेदनशीलता से, परिवार के हर सदस्य को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जागरूक करना भी आता है।

भारत में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं।

यह दृष्टिकोण अनीमिया से पीड़ित उस महिला के लिए भी उतना ही आवश्यक है जिसे आयरन की गोली खाने से मितली आती है, जितना कि उस व्यक्ति के लिए जिसे मधुमेह है लेकिन वह न तो मेटफोर्मिन लेता है और न ही रोज 30मिनट के सैर की तकलीफ उठाना चाहता है क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि वह बीमार है। इसके अलावा, यह दृष्टिकोण 40 की उम्र पार कर चुकी उन महिलाओं के लिए भी समान रूप से आवश्यक है जो कैंसर की संभावना के डर से अपने स्तनों की जांच करवाने से बचती हैं।

ऊपर बताये गये प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना आसान है कि चिकित्सीय रूप से क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किल है लोगों तक पहुंचना और उन्हें मेडिकल सलाह मानने के लिए तैयार करना।

भारत में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यहां तक कि आदिवासी समाज में भी ऐसे युवाओं की संख्या बहुत है। ओडिशा के कालाहांडी में आदिवासियों के साथ काम करने वाली स्वास्थ्य स्वराज नाम की संस्था उन्हीं क्षेत्रों से चुनी गई युवतियों को दो साल का प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ओडिशा की सेंचूरियन यूनिवर्सिटी से उन्हें कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर (सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी) का डिप्लोमा मिलता है। प्रशिक्षण के बाद ये स्वास्थ्य सेविकाएं प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े सभी काम कर सकती हैं। इच्छा होने पर आगे चलकर ये सेविकाएं उच्चतर स्तर की नर्सिंग ट्रेनिंग मेडिकल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती हैं। भारत में यदि युवाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें रोज़गार दिया जाए तो इन्हें अच्छा काम भी मिलेगा, जिसकी इन्हें सख्त जरूरत है, और साथ ही साथ ये सामाजिक सुधार के एक शक्तिशाली औजार बन जाएंगे।

—

यह लेख मूल रूप से अंग्रेज़ी में डक्कन हेराल्ड में प्रकाशित हुआ है।

नचिकेत मोर द बैनियन एकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ, चेन्नई में विजिटिंग साइंटिस्ट हैं। (सिंडिकेट द बिलियन प्रेस )

चित्र साभार: श्रुति रॉय

उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में स्थित गांव महाद लगभग 500 साल पुराना है। सन 1983 में इसे फुलवारी की नाल वन्य अभयारण्य में शामिल कर लिया गया था। तब से यह गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे आजीविका, प्राथमिक विद्यालय, सड़क, पानी और बिजली के लिए जूझ रहा है।

साल 1983 में अभयारण्य घोषित किए जाने के फैसले की गंभीरता और असर का अंदाज़ा गांव वालों को तब हुआ, जब 2002 में वन विभाग ने उन्हें तेंदू पत्ता तोड़ने से मना कर दिया। कुछ लोग तेंदू पत्तों को व्यापारियों को बेच कर अपनी आजीविका चलाते थे। आखिरकार, साल 2006 में वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए) आने के बाद इलाके के लोगों में एक उम्मीद जगी कि अब उन्हें अपनी ज़मीन का पट्टा मिल सकेगा। लेकिन 2008 में कानून लागू होने के बाद से अब तक, यहां के 330 दावेदारों में बस 89 लोगों को ही ज़मीन का पट्टा मिला है। उनके लिए भी यह प्रक्रिया सहज नहीं रही है।

वन विभाग लोगों को यह अधिकार गूगल सैटेलाइट इमेज के आधार पर दे रहा है – मतलब दावे में लिखे ज़मीन के कोआर्डिनेट वन विभाग वाले गूगल अर्थ पर डालते हैं। उससे आई तस्वीरों का मुआइना करते हैं कि 2005 से पहले ज़मीन पर कोई बसा हुआ लग रहा है या नहीं, और उसके मुताबिक दावे को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। लेकिन कानून कहता है कि किसी भी तकनीक, जैसे सैटेलाइट इमेजरी, का उपयोग दावेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण या सबूत के साथ केवल सहयोग के लिए किया जाना चाहिए। इसे इन अन्य सबूतों की जगह प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

एफ़आरए का कानून 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन्य ज़मीन पर रहने वालों को अधिकतम लगभग 16 बीघा ( चार हेक्टेयर) ज़मीन पर हक देने की बात करता है जिससे उनकी आजीविका चल सके। आजीविका से मतलब यहां पर खेती-बाड़ी हो सके, या आदिवासी घास उगा सकें ताकि वे पशु-पालन कर सकें। लेकिन जब विभाग सैटेलाइट इमेज के आधार पर भूमि के इन टुकड़ों की रूपरेखा तैयार करता है और उन्हें हरियाली, जानवर और जुती हुई भूमि नहीं दिखते हैं। ऐसे में वे दावे को खारिज कर देते हैं। ऐसा होने से जहां गांव वालों ने 5-7 बीघा ज़मीन का पट्टा मांगा है, वहां उन्हें केवल डेढ़-दो बीघा ज़मीन ही मिल पाती है। गांववाले कहते हैं, ‘मान लीजिए मैंने दो बीघा जमीन पर खेती की और दो बीघा पशुओं के चारे के लिए छोड़ दी तो गूगल के अनुसार तो वह जमीन मेरी नहीं है क्योंकि वह जोती हुई नहीं दिख रही।’ वे आगे पूछते हैं कि ऐसे अधिकार पत्र से हमें क्या फ़ायदा? इस ज़मीन के सहारे हम अपना घर और आजीविका कैसे चलायें?

गांव के लोग बताते हैं कि ‘ये लड़ाई 15 वर्षों से जारी है, हमारी पीढ़ियां तो इसी जमीन में पनपीं, अब हमारे बच्चे यहां रह पाएंगे या नहीं ये ही चिंता खाए जाती है’।

इस परिस्थिति को बदलने के लिए गांव वालों ने 2023 में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद वन विभाग ने माना की मानवीय भूल के कारण गलती हो सकती है और उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी।

सरफराज़ शेख़, राजस्थान और उत्तर गुजरात में सक्रिय संस्था कोटड़ा आदिवासी संस्थान से जुड़े हैं। धरमचन्द खैर आदिवासी विकास मंच में मुख्य संचालक संयोजक हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।

—

अधिक जानें: जानें कैसे ओडिशा के 36 गांव अपने जंगल बचा रहे है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

केस-1 नवंबर, 2014 में राजस्थान के राजसमंद जिले की एक महिला को भरे समाज के सामने डायन बताकर वस्त्र-विहीन कर दिया गया। फिर उसे उसी अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया। बाद में उसे ज़िंदा जलाने का प्रयास भी किया गया।

केस-2 जुलाई, 2023 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने डायन बताकर मारपीट करना शुरू कर दिया। लोहे की गर्म सलाखों से उसके हाथ-पैर और चेहरे को जलाया गया, यहां तक कि उसके सिर के बाल भी काट दिए। इसके बाद उसे ज़िंदा दफ़नाने की कोशिश की गई।

ये दो उदाहरण बताते हैं कि बीते दशकों से डायन प्रथा के संदर्भ में देश में कोई बदलाव नहीं आया है और सदियों पुरानी यह कुरीति अपनी पूरी बर्बरता के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए है। यही वजह है कि ऐसी महिलाओं की एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है जो बीते कुछ महीनों या सालों में डायन करार दे दी गई हैं और तमाम तरह की बर्बरता का शिकार बनी हैं।

भारत के अधिकांश राज्यों में डायन करार दिए जाने की कुप्रथा व्याप्त है। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, खासकर प्रदेश का दक्षिणी आदिवासी इलाका इससे बुरी तरह ग्रसित है। इस विषय पर इलाक़े में सक्रिय समाजिक संस्थाओं से बात करने पर पता चलता है कि यह प्रथा कितनी भयावह है और इसके पीछे, अंधविश्वास के अलावा और कौन सी वजहें काम करती हैं।

महिला मंच संस्था, राजस्थान के राजसमंद जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसके काम में डायन प्रथा को लेकर लोगों को जागरूक करना प्रमुख रूप से शामिल है। संस्था की संयोजक शकुंतला पामेचा इसकी वजहों पर बात करते हुए कहती हैं कि ‘ज़्यादातर बार अकेली, बूढ़ी, ज़्यादा सम्पत्ति वाली या होशियार महिलाओं को डायन घोषित कर दिया जाता है। कभी-कभी आपसी दुश्मनी के कारण भी महिला को परिवार के लोग डायन कहकर प्रताड़ित करते हैं। जहां महिला थोड़ी समझदार हो या फिर पति भोला हो, तो उसकी अपने घर में अधिक भागीदारी को लेकर ईर्ष्या या फिर संपत्ति हड़पने के लालच और में जानबूझकर लोग महिला को डायन करार दे देते हैं। राजसमंद जिले में डायन प्रथा का चलन बहुत है, यहां परिजन पीड़िता के शरीर से डायन निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते हैं।’

किसी को डायन करार देने के लिए कई बार छोटी से छोटी घटना भी काफ़ी हो सकती है। जैसे – गाय का दूध देना बंद करना, कुएं में पानी सूख जाना, किसी बच्चे की मौत होना वग़ैरह। ऐसी घटनाओं का फायदा उठा कर अंधविश्वास फैलाया जाता है, और महिलाओं को इसका जिम्मेदार बताकर डायन करार दे दिया जाता है।

शकुंतला आगे जोड़ती हैं कि ‘कोई ओझा, भोपा या तांत्रिक किसी महिला को कभी भी डायन घोषित कर सकता है। कई बार लोग अपनी साधारण समस्याओं के लिए भोपा के पास जाते हैं और वह इन समस्याओं का जिम्मेदार महिला रूपी डायन को बता देता है। वे कुछ इस तरह के इशारे बताते हैं जैसे डायन का घर पूर्व मुखी है, उसके आंगन में आम का पेड़ है। ऐसे संकेतों से जुड़ी सामान्य महिला भी फिर लोगों की नजर में डायन नामजद हो जाती है।’

उदयपुर के दक्षिण-पूर्व में स्थित कोटड़ा आदिवासी संस्थान के डायरेक्टर सरफ़राज शेख ने भी इस इलाके में डायन प्रथा से जुड़े कई मामले देखे हैं। वे अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि ‘ज़्यादातर उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध हों अथवा जिनके परिवार का संबल लेने वाला कोई मजबूत व्यक्ति न हो। ताकि उनकी जमीन को हड़पा जा सके। अधिकतर मामलों में परिवार एवं पड़ोसियों की भोपाओं/तांत्रिकों के साथ मिलीभगत होने की बात भी सामने निकल कर आती है।’

अलग-अलग राज्यों ने डायन प्रथा को लेकर कानून बनाए गए हैं, मसलन झारखंड ने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 , बिहार का बिहार डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। राजस्थान ने भी राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 कानून लागू किया है जो इन सब के बाद आया कानून है। इसके मुताबिक़ –

इस बात की लगातार आवश्यकता बताई जा रही है कि केंद्र स्तर पर भी डायन प्रथा रोकने से जुड़ा मज़बूत क़ानून लाया जाए ताकि भारत भर एक मजबूत नज़ीर बन सके। हालांकि इस संबंध में 2010 में एक बिल लोकसभा में लाया तो गया था लेकिन अभी तक इस पर कानून नहीं बन सका है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2001 और 2021 के बीच भारत में लगभग 3,093 महिलाओं की हत्या की गई, जिसकी वजह जादू-टोना रहा था। कानूनन दर्ज मामलों को देखने से भले ही ऐसे लगता है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं को डायन बताकर, उनके साथ दुराचार करने के मामले अब कम हो रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। यह प्रथा सामाजिक रूप से आज भी कायम है। इस पर कोटड़ा आदिवासी संस्थान के कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार कहते हैं कि ‘यह एक क्रूर सामाजिक समस्या है। भले ही कानून के डर से लोग सामने आकार किसी को डायन न कहें, लेकिन मेरे ही गांव में आपको लोग अंगुलियों पर गिना देंगे कि हमारे गांव में कौन-कौन डायन है। गांव के लोग में उनसे रिश्ता रखने तक से परहेज करते हैं। ऐसे में समाज में उनका एवं उनके परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है।’

शकुंतला एक दूसरा पहलू रखते हुए कहती हैं कि ‘कानून तो आ गया लेकिन पुलिस को भी इसके प्रावधानों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हमने पुलिस की ट्रेनिंग की और लोगों को जन सुनवाई में कानून के बारे में बताया। डायन करार होने पर महिला एफआईआर दर्ज कर सकती है, और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी—ऐसा उन्हें कई बार मालूम ही नहीं होता।’ वे आगे कहती हैं कि ‘इसमें दिक्कत ये भी है कि जिन पुलिसकर्मियों या सरकारी अधिकारियों के साथ हम ट्रेनिंग करते है, उनका कुछ समय बाद ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमें उनके साथ लगातार ट्रेनिंग और काम करते रहने की ज़रूरत होती है।”

सामाजिक कुरीतियों का अकेले सरकारों के कानून बनाने भर से खत्म कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए कानूनों को सही तरीक़े से लागू किये जाने और नागरिक जिम्मेदारी की भी ठोस अहमियत होती है। ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं का अनुभव रहा है कि किसी एक पहलू के सब कुछ करने से सब ठीक नहीं हो सकता है। डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई में समाज, सरकार और सामाजिक संगठनों को साथ मिलकर काम करने की और महिलाओं के अधिकारों को लेकर पूरा समर्थन देने की आवश्यकता है।

—

कोविड-19 के बाद से विकास सेक्टर में आंकड़ों के संग्रहण (डेटा कलेक्शन) के लिए फोन सर्वेक्षण करने का चलन बढ़ गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के अलावा फ़ोन सर्वेक्षण के कई लाभ हैं, जिनमें कम लागत आना और विस्तार की अधिक संभावनाएं होना भी शामिल है। हालांकि फोन सर्वेक्षण करते हुए आने वाली की मुख्य चुनौती उच्च-गुणवत्ता वाले सार्थक आंकड़ों को संग्रहित करना और उत्तरदाताओं की गरिमा और विश्वास को बनाये रखना है।

फोन सर्वेक्षण तकनीकों की बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार उत्तरदाताओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना और इस विश्वास-निर्माण प्रक्रिया में उत्तरदाताओं के नाम का उपयोग करने से मदद मिलती है। इसलिए हाल में जब हम एक ऐसी स्थिति में फंस गये थे जिसमें हमारे पास उन लोगों के नाम उपलब्ध नहीं थे जिन्हें हम फोन कर रहे थे, हमें इस बात की चिंता थी कि इससे उच्च-गुणवत्ता वाले आंकड़े प्राप्त करने और उत्तरदाताओं के साथ सकारात्मक संबंध बनाये रखने की हमारी योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, हमने पाया कि विस्तृत, व्यक्तिगत फोन सर्वेक्षणों के लिए उत्तरदाताओं के नाम नहीं होने से किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बेशक, सर्वेक्षण की ऐसी कई तकनीकें हैं जिनमें उत्तरदाताओं के नाम की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए, रैंडम डिजिट डायलिंग (जिसमें लोगों या परिवारों को बिना किसी चयन प्रक्रिया के कॉल कर लिया जाता है) और कई बड़े-पैमाने के सर्वेक्षण तकनीकों में उत्तरदाताओं के नाम सहित अन्य विवरण शामिल नहीं होते हैं। इस सर्वेक्षण के लिए हम विस्तृत सर्वेक्षण (लॉन्ग-फॉर्म सर्वे) कर रहे थे जिसमें ऊर्जा की खपत और घरेलू विशेषताओं से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियां मांगी गई थी।

पिछले वर्ष हमने बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घरों एवं व्यापारिक संस्थाओं के साथ 1,700 से अधिक फोन-सर्वेक्षण पूरे किए। हमारे सभी उत्तरदाता ऐसे लोग थे जिन्हें विभिन्न ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) प्राप्त हुई थी और हम उनकी ऊर्जा के उपयोग, ऊर्जा प्राथमिकताओं और घरेलू निर्णयों के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े का उपयोग लंबी-अवधि वाली निगरानी प्रणाली (मॉनिटरिंग सिस्टम) का आधार बनाने के लिए किया गया था।

सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए, विभिन्न ईएसससीओ कंपनियों ने हमारे साथ उनके ग्राहकों कि सूची साझा की थी, जिनमें ग्राहकों के प्रकार और उनके फोन नंबर थे लेकिन उनके नाम नहीं थे। कुछ उचित कारणों से ही ये निजी कंपनियां अपने ग्राहकों की गोपनीयता सुनिश्चित करना चाहती थीं। इसलिए हमने एक ऐसा सर्वेक्षण दृष्टिकोण बनाया जिसका लक्ष्य ग्राहकों के नाम ना होने के बावजूद उनके साथ एक संबंध स्थापित करना था।

इस प्रक्रिया में हमारी दो परिकल्पनाएं थीं:

इन परिकल्पनाओं की जांच करने और भविष्य में होने वाले सर्वेक्षण का सबसे कारगर तरीका विकसित करने के लिए हमने प्रगणकों और उत्तरदाताओं दोनों से आंकड़े प्राप्त किए।1

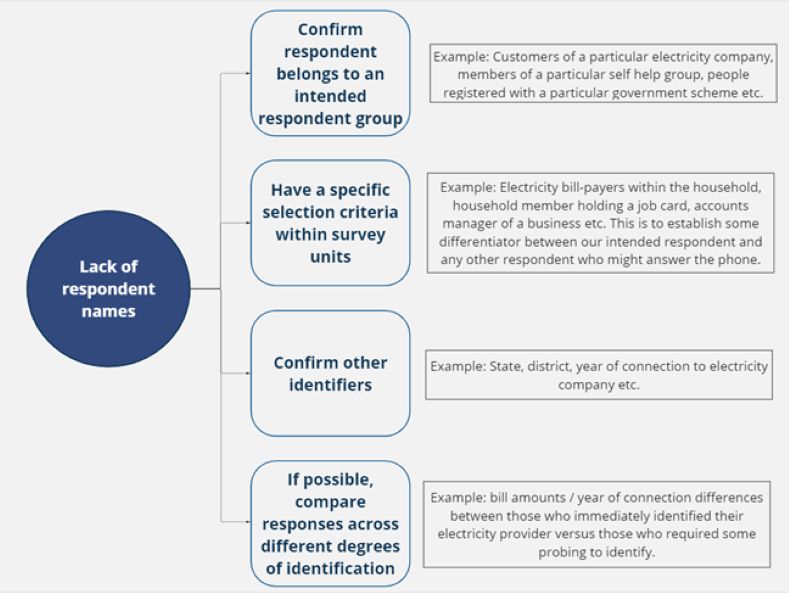

उत्तरदाताओं के नाम के बिना उनके साथ सर्वेक्षण करने की सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करने की होती है कि हम सही व्यक्ति से संपर्क कर पा रहे हैं या नहीं। इस बात की पूरी संभावना थी कि ईएसससीओ से हमें जो फोन नंबर मिले थे वे या तो बदल गये हों, या फिर फोन पर बात करने वाला व्यक्ति हमारा उत्तरदाता ना हो।

इस चुनौती से निपटने के प्रयास के रूप में हमने चार-चरणों वाली एक त्रिकोणीय प्रक्रिया (सर्वेक्षण के सन्दर्भ में, ट्रायंगुलेशन प्रोसेस किसी बिन्दु की स्थिति ज्ञात करने की वह विधि है जिसमें एक आधार-रेखा के दोनों सिरों से उस बिन्दु की दिशा में बनने वाले दो कोणों से जानकारी का सत्यापन किया जाता है) विकसित की जिसका उपयोग प्रत्येक सर्वेक्षण में किया गया।

उत्तरदाताओं के नाम के बिना सर्वेक्षण करने का एक और संभावित मुद्दा उनका विश्वास हासिल करना है। उत्तरदाताओं को यह बात अजीब लग सकती है कि एक व्यक्ति उन्हें फोन करके उनसे व्यक्तिगत जानकारियां मांग रहा है लेकिन जिस व्यक्ति से वह बात करना चाहता है, उसका नाम तक नहीं जानता है।

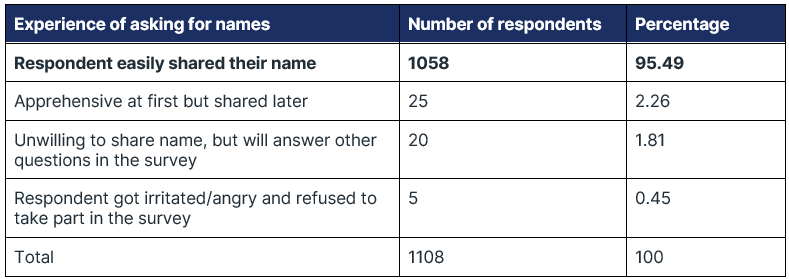

लेकिन हमें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि यह समस्या हमारी उम्मीद से कम थी! हमें सहमति मिलने के बाद 95% से अधिक उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से हमारे कॉल की शुरुआत में ही अपना नाम बता दिया।

हमने यह भी पाया कि नाम लेने में हिचक दिखाने वाले 45 उत्तरदाताओं में से, 12 (या 26 फीसद) उत्तरदाताओं ने या तो कुछ प्रश्नों के बाद सर्वेक्षण को जारी रखने से मना कर दिया या फिर बिना किसी तरह का कारण दिये कॉल काट दिया। दूसरी तरफ, अपना नाम आसानी से साझा करने वाले 1058 उत्तरदाताओं में से, 154 (या 14.5 फीसद) ने कुछ सवालों के बाद सर्वेक्षण को जारी रखने से इंकार कर दिया।

हमारे अनुभव ने विस्तृत फ़ोन सर्वेक्षण करने के लिए पीआईआई की आवश्यकता पर एक नजरिया प्रदान किया है। कुल मिलाकर, बिना नाम वाले उत्तरदाताओं के साथ सर्वेक्षण करते समय कुछ खास तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें इच्छित उत्तरदाता की गलत पहचान का जोखिम, उत्तरदाताओं के साथ विश्वास स्थापित करने में कठिनाई और उत्तरदाताओं द्वारा सर्वेक्षण पूरा करने से इनकार करना शामिल है। हालांकि, अन्य उपलब्ध जानकारियों का उपयोग करके, ज्ञात एवं अज्ञात उत्तरदाताओं से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं की तुलना करके, फ़ील्ड पदाधिकारियों की मदद से उत्तरदाताओं तक सर्वे की पूर्व जानकारी पहुंचाकर और सहमति के लिए एक मज़बूत स्क्रिप्ट तैयार करके इन चुनौतियों को एक हद तक कम करने का प्रयास किया जा सकता है।

—

फुटनोट्स:

यह लेख मूलरूप से आईडीइनसाइट पर प्रकाशित हुआ था।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

ओडिशा के कोरापुट जिले में कई सालों तक मानसून और जाड़े ही दो मुख्य मौसम हुआ करते थे। लेकिन इस साल, पूरे एक महीने तक गर्मी का मौसम रहा। इस इलाके में जहां जून महीने से भारी बारिश होती है, वहां इस साल मानसून अगस्त में ही आ सका।

बारिश में आई इस देरी ने लोगों की सहज जीवनशैली को अस्त व्यस्त कर दिया है। इलाक़े के गांवों में लोगों द्वारा देसरी (गांव का पुरोहित) से मिलकर अपने त्योहारों के लिए शुभ समय और तिथि तय करने की परंपरा रही है। चूंकि पूरे साल होने वाली गतिविधियों की योजना खेती के विभिन्न मौसमों के आधार पर बनाई जाती है, इसलिए बारिश के आगे-पीछे होने से त्योहारों के इस कैलेंडर में भी तारीख़ें ऊपर नीचे होने लगी हैं। डोलियाम्बा गांव की रुक्मिणी देउलपाड़िया कहती हैं, ‘पहले हम खेतों की जुताई बैसाख यानी कि मार्च-अप्रैल महीने में करते थे। जून तक बुवाई पूरी हो जाती थी और मानसून के तुरंत पहले हम अच्छी फसल की प्रार्थना करते हुए उआंस नाम का एक पारंपरिक त्योहार मनाते थे। हर साल इस अनुष्ठान के लिए, हम चावल और हल्दी के उपयोग के अलावा, लकड़ी, केंदुकट और पत्तुआ जैसे फल और चारकोली के पत्ते इकट्ठा करते हैं। पहला प्रसाद गांव के देवता को चढ़ाया जाता है, उसके बाद किसान अपने खेतों पर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। हम अपना यह त्योहार जून के महीने में मनाते थे। लेकिन इस साल अनुष्ठान के लिए चीजों को इकट्ठा करने का काम हमने अगस्त के महीने में शुरू किया।’

मौसम के मिजाज में आने वाला यह अप्रत्याशित बदलाव इस क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई नई या हालिया घटना नहीं है। वे पिछले 10–12 वर्षों से बारिश में आई इस अनियमितता का अनुभव कर रहे हैं, जिसका उनकी उपज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। जंगल से एकत्र किये गये खाद्य पदार्थ, जिसमें हरी पत्तियां, मशरूम, बांस के अंकुर, विभिन्न फल और जड़ें शामिल हैं, अनियमित वर्षा, उच्च तापमान के साथ ही लंबे समय तक पड़ने वाली गर्मी के कारण भी प्रभावित होता है। पोटपंडी की सुनीता मुदुली कहती हैं, ‘हमारे आहार में मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे बाजरा और धान के साथ-साथ टमाटर, फूलगोभी और बीन्स जैसी सब्जियों पर भी असर पड़ा है। कई ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें ख़रीदने के लिए हमें बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि, बाज़ार में बिकने वाली सब्जियां महंगी होने के साथ-साथ हर किसी की पहुंच में नहीं होती हैं।’

इसके कारण महिलाओं की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं। अक्सर उन्हें न्यूनतम संसाधनों में रोज का खाना पकाना पड़ता है। इन खाद्य पदार्थों की कमी से पूरे घर के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और उनके पोषण में कमी आई है। इसके अलावा, लंबे समय तक पड़ने वाली गर्मी के कारण आसपास के झरने और जल-स्रोत सूख रहे हैं। महिलाओं को अब पानी और जलावन के लिए लकड़ियां लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

जैसा कि सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (स्प्रेड) के संस्थापक बिद्युत मोहंती के समर्थन से लिली गडबा, रैला गडबा, रुक्मणी देउलपाडिया और सुनीता मुदुली ने आईडीआर को बताया।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: इस लेख को पढ़ें और जानें कि ओडिशा के जंगलों को वहां के ग्रामीण आदिवासी कैसे पुनर्जीवित कर रहे हैं।

1. बोनस की घोषणा – कर्मचारी प्रसन्न या सन्न?

2. बोनस को लेकर – कितने अरमान… अरमान… अरमान…

3. तैयारी में मेहनत – जिसकी जितनी जेब भारी, उसने की उतनी तैयारी

4. छुट्टी मैथ्स – एक दिवाली की छुट्टी की कीमत तुम क्या जानो एचआर बाबू?

5. ऑफिस लौटकर – कल का काम भी आज कर, तभी मिलेगा जाने घर

6. बजट पर असर – किसी की दिवाली, किसी का दिवाला

मैं गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के पनीबर गांव में रहने वाली एक पत्रकार हूं। यहां से मैं आदिम संवाद नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हूं जो विभिन्न आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर बात करता है। राठवा जनजाति से होने के कारण, मैंने अपने जीवन के अलग-अलग चरणों में भेदभाव का अनुभव किया है। इसमें शिक्षकों, सहपाठियों और साथियों का जातिवादी रवैया और टिप्पणियां भी शामिल हैं।

हालांकि राठवा समुदाय को गुजरात में एक अनुसूचित जनजाति माना जाता है, लेकिन इसकी विविधताएं सवाल खड़े करती हैं। हमारे समुदाय के लोग राठवा-कोली या कोली-राठवा जैसे हाइफ़नेटेड उपनाम लिखने के आदी थे, जिसमें या तो उस राज्य, क्षेत्र या गांव का नाम शामिल होता था जिसमें वे रहते थे, या उनके पेशे का नाम जो उन्होंने अपना रखा था। यह समुदाय का अपनी व्यक्तिगत पहचान पर जोर देने का तरीका था। लेकिन जब सरकार ने रेवेन्यू रिकॉर्ड और अन्य कागजात तैयार किए तो उनमें जुड़े हुए उपनामों का ही इस्तेमाल हुआ। इस कारण इन उपनामों को राठवा समुदाय से अलग माना जाता है। मेरा सवाल है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारी आदिवासी पहचान इन कागजों के आधार पर क्यों तय की जाती है?

अब यह साबित करने के लिए कि हम वास्तव में आदिवासी हैं, और अपना अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को अपने आप को साबित करना पड़ता है। कुछ समय पहले एक कमेटी बनाई गई – ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जिसमें हम आदिवासी है या नही, इसके लिए हमें एफिनिटी टेस्ट देना पड़ता है। इसके लिए हमें कई सवालों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी बोली क्या है, हमारे मुख्य देव कौन हैं, उनका क्या महत्व है? या फिर उनके फ़ोटो भी पेश करने पड़ते हैं।

ये सब होने के बावजूद, हमें अपने दादा-परदादा के स्कूल रजिस्टर या ऐसे ही अन्य रिकॉर्ड पेश करने होते हैं। उसमें भी अगर राठवा मिला तो ही वह सही माना जायेगा अन्यथा उस व्यक्ति को जनजाति प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। अगर किसी के पूर्वज स्कूल नहीं गए तो क्या उन्हें गैर-आदिवासी घोषित कर दिया जाएगा?

ऐसा नहीं है कि सिर्फ राठवा ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में नायक और धानका जनजातियां भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम के कारण जाति पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। राठवा, मध्य प्रदेश में भिलाला जनजाति की एक उपजाति है, जहां ताड़ावाला, बामनिया और जमोरिया जैसी सौ से अधिक भिलाला उपजातियां मौजूद हैं। वे भी अपने राजस्व रिकॉर्ड में हाइफ़नेटेड उपनामों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर गुजरात सरकार जातिगत पहचान की इस जटिलता पर विचार क्यों नहीं करती है?

2022 में, राज्य सरकार ने एक नया परिपत्र निकाला जिसमें राठवा अनुसूचित जनजाति के तहत अपना उपनाम कोली-राठवा और राठवा-कोली लिखने वालों को मान्यता देने की बात कही गई थी। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं को दूर हों और शिक्षा के संबंध में राठवा समुदाय को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ प्राप्त हों। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में राठवा उपनाम अभी भी निर्णायक मानदंड है। साथ ही, कोली-राठवा या राठवा-कोली वाले किसी भी व्यक्ति को राजस्व रिकॉर्ड और संस्कृति, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं जैसे अन्य साक्ष्यों का आवेदक द्वारा दायर हलफनामे के अलावा, मूर्तियां, त्यौहार, पहनावा, बोली और विवाह इत्यादि के सत्यापन करने के बाद ही होगा।

ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? अगर सर्कुलर बदलता है या कोई हमारी पहचान पर सवाल उठाते हुए मुकदमा दायर करता है तो क्या हमें फिर से संघर्ष करना होगा? यह हमारी जनजाति का डर और चिंता है।

सेजल राठवा एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में रहती हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कैसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर जातिगत पक्षपात का असर पड़ता है।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।