बाल यौन शोषण के रोकथाम के लिए इससे जुड़ी शिक्षा ज़रूरी है और बच्चों और किशोरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी, लेकिन ये सिर्फ़ एक हद तक ही उपयोगी और प्रभावकारी है। रोकथाम के लिए बताए जाने वाले नियम और सुझाव शायद बहुत छोटे बच्चों को समझ में न आए। ऊपर से, ज़्यादातर मामलों में उत्पीड़क बच्चे की पहचान का ही कोई होता है, जैसे उसके शिक्षक, रिश्तेदार, स्पोर्ट्स कोच, अभिभावक, डॉक्टर, दादा/दादी या नाना/नानी, या ऐसा कोई जो बच्चे से ज़्यादा ताक़तवर है। ऐसे में जब किसी अभिभावक के हाथों ही बच्चों का शोषण होता है तो उन बच्चों लिए इस पर बात करना या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आसान नहीं होता।

बाल यौन शोषण रोकथाम पर शिक्षा को असरदार बनाने के लिए इसके साथ-साथ व्यापक यौनिकता शिक्षा ज़रूरी है। यौनिकता शिक्षा सिर्फ़ ‘सेक्स कैसे करते हैं?’ तक सीमित नहीं है। इसमें सम्मान के आधार पर बने रिश्तों, रज़ामंदी, यौनिक स्वास्थ्य, सुरक्षित संबंध बनाने के सुझावों, गर्भनिरोध, यौन रुझान, जेंडर मानदंडों, शारीरिक छवि, यौन हिंसा वग़ैरह पर जानकारी भी होती है। इसलिए ‘व्यापक यौनिकता शिक्षा’ बोलने में थोड़ा मुश्किल होने के बावजूद इस तरह की शिक्षा के लिए ये एक बिलकुल सटीक नाम है।

आमतौर पर यौनिकता शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है। ये सच है कि स्कूलों में यौनिकता शिक्षा दिया जाना चाहिए मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये शिक्षा सिर्फ़ शैक्षणिक संस्थानों में दी जाए, बल्कि ज़रूरी है कि औपचारिक शिक्षा के अलावा भी आम ज़िंदगी में इन मुद्दों पर बातचीत हो। अमेरिका में व्यापक यौनिकता शिक्षा पर काम करने वाले एक समाजसेवी संगठन (सेक्शुएलिटी इंफ़ॉरमेशन एंड एजुकेशन काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स – एसआईईसीयूएस) के मुताबिक़ यौनिकता शिक्षा “जानकारी हासिल करने और विचारों और मूल्यों की संरचना करने की ऐसी प्रक्रिया है जो जीवनभर जारी रहती है।”

नीचे कुछ तर्क दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि बाल यौन शोषण रोकने में व्यापक यौनिकता शिक्षा की क्या भूमिका है।

‘शरीर के हिस्सों’ वाला वो पोस्टर जो स्कूल के क्लासरूम की दीवारों पर लगा हुआ करता था–उस पर एक इंसान की तस्वीर बनी होती थी और उसके शरीर के अलग-अलग अंगों के नाम लिखे होते थे।

उसके यौनांग हमेशा ढके हुए होते थे। उसी तरह, घर पर जब अभिभावक अपने बच्चों को शरीर के अंगों के नाम सिखाते हैं, वे जननांगों के नाम बताने से सकुचा जाते हैं। बच्चों को इन अंगों के बारे में अगर बताया भी जाए तो अटपटी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बच्चे ये समझते हैं कि इन अंगों का नाम लेना ‘सही’ नहीं है।

एक पुरुष-प्रधान समाज में लड़कों को सेक्स के बारे में बात करने की ज़्यादा छूट दी जाती है और वे बातचीत के ज़रिए जननांगों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं।

जब बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, उनके लिए अक्सर इसके बारे में बात करना नामुमकिन होता है क्योंकि यौनांगों के लिए उपयुक्त शब्द न मालूम होने पर उन्हें पता ही नहीं होता कि इस अनुभव के बारे में कैसे बताया जाए। बच्चों को उनके शरीर के हिस्सों के सही नाम (जैसे लिंग, योनि, मलद्वार, स्तन) सिखाना बहुत ज़रूरी है और यौनिकता शिक्षा ये भाषा सीखने में उनकी मदद करती है।

यौन और यौनिकता से जुड़ी शर्म बाल यौन शोषण के बारे में बात करने से रोकती है। बहुत छोटी उम्र में बच्चे ये सीख जाते हैं कि उनके शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। अपने यौनांगों को छूने या उनके बारे में बात करने के लिए उन्हें अक्सर डांट पड़ती है या सज़ा मिलती है। लड़कियां ये सीख जातीं हैं कि समाज उन्हें अपनी यौनिकता का अनुभव करने का हक़ नहीं देता, हालांकि वही समाज उन्हें यौन वासना पूरी करने वाले वस्तुओं की तरह देखता है। जब हम यौनिकता के मुद्दों पर चुप्पी और गोपनीयता के माहौल को बढ़ावा देते हैं, हम बच्चों के लिए अपने अनुभवों के बारे में बात करने को मुश्किल बनाते हुए उनके उत्पीड़कों को और भी ताक़तवर बना देते हैं। यौनिकता शिक्षा यौनिकता को ज़िंदगी का एक अभिन्न और प्राकृतिक हिस्सा मानकर इन प्रचलित विचारों को चुनौती देती है।

जेंडर पर आधारित पाबंदियां सिर्फ़ लड़कियों और औरतों पर ही नहीं बल्कि लड़कों और मर्दों पर भी लगाई जातीं हैं और ये आगे जाकर शोषण को बढ़ावा देतीं हैं। बाल यौन शोषण की जड़ पितृसत्ता है और जेंडर-आधारित मानदंड इसमें साफ़ झलकते हैं। मर्दों में औरतों के शरीर पर हक़दारी की भावना, लड़कियों और औरतों को वस्तु के रूप में देखना, यौन हिंसा का सामान्यीकरण, औरतों के यौन उत्पीड़न का समर्थन करने वाली ये सोच कि ‘लड़के तो लड़के ही होते हैं’, और लड़कियों और महिलाओं की यौनिक स्वतंत्रता का दमन पितृसत्ता के वो हिस्से हैं जो बाल यौन शोषण और अलग-अलग तरह की यौन हिंसा में साफ़ नज़र आते हैं। यौनिकता शिक्षा बच्चों और किशोरावस्था से गुज़र रहे लोगों को इन जेंडर-आधारित मानदंडों पर सवाल उठाना सिखाती है और उन्हें ये समझने में मदद करता है कि ये मानदंड भेदभावपूर्ण हैं और समाज द्वारा रचे गए हैं।

आत्मसम्मान बाल यौन शोषण से बचाव कर सकता है। किशोरावस्था में ख़ासतौर पर अगर लड़कियों का अपने शरीर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बन पाता है तो उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है। अपनी उम्र के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते भी बचाव कर सकते हैं और जब किसी के शरीर या शक्ल के आधार पर उनका मज़ाक़ उड़ाया जाता है तो वे अकेले पड़ जाते हैं और उनके लिए अपने हमउम्र लोगों के साथ दोस्ती करना मुश्किल हो सकता है। यौनिकता शिक्षा शारीरिक छवि (हम अपने और दूसरों के शरीर के बारे में क्या सोचते हैं) से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देते हुए उन सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाती है जो लड़कों और लड़कियों पर सुंदरता के निर्धारित पैमानों पर खरा उतरने के लिए दबाव डालते हैं।

होमोफ़ोबिया लड़कों और मर्दों को अपने यौन शोषण के बारे में चुप रहने पर मजबूर करता है। बाल यौन शोषण करने वाले ज़्यादातर लोग मर्द होते हैं और वे छोटे लड़कों का भी शोषण करते हैं। समाज में फैले होमोफ़ोबिया की वजह से लड़कों को अपने यौन रुझान के बारे में सोचने में घबराहट होती है। उन्हें फ़िक्र होती है कि वे अपने बाल यौन शोषण का अनुभव किसी से साझा करें तो उन्हें ‘गे’ समझा जाएगा। वे चुप रह जाते हैं क्योंकि लोग उनके शोषण के अनुभव को ‘गे अनुभव’ का तमग़ा दे देते हैं और उनके साथ खड़े होने के बजाय उन पर अपनी होमोफ़ोबिक विचारधारा थोप देते हैं। ये ग़लतफ़हमी कि यौन उत्पीड़न हमारा यौनिक रुझान तय करता है बिल्कुल अवैज्ञानिक है और इसका कोई सकारात्मक योगदान नहीं है। यौनिकता शिक्षा युवा लोगों में अलग-अलग यौनिक रुझानों के बारे गहरी समझ लाती है और उन्हें सिखाती है कि सिर्फ़ विषमलैंगिकता ही ‘प्राकृतिक’ और ‘स्वाभाविक’ नहीं है।

जो यौन शोषण से गुज़र चुके हैं उन पर उंगली उठाना शोषण करने वालों को सशक्त करता है और शोषण से गुज़रने वालों को अशक्त करता है। बच्चों और किशोरावस्था से गुज़र रहे लोगों से पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपने साथ शोषण क्यों होने दिया और उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं। लड़कियों पे ख़ासतौर पर ‘छोटे कपड़े’ पहनने और उत्पीड़क को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। परिवार, दोस्तों, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा शोषण सहने वालों को इसी तरह दोषी ठहराया जाता है और उत्पीड़क ने ऐसा क्यों किया ये सवाल उठाया ही नहीं जाता।

यौनिकता शिक्षा में कहा गया है कि अगर कोई अपने पूरे होशोहवास में यौनिक रिश्ते के लिए राज़ी न हो तो उसके साथ यौनिक रिश्ते बनाना जायज़ नहीं है।

यौनिकता शिक्षा रज़ामंदी पर ज़ोर डालते हुए शोषण सहने वाले को दोषी मानने के रिवाज पर सवाल उठाती है। ये कहता है कि अगर कोई अपने पूरे होशोहवास में यौनिक रिश्ते के लिए राज़ी न हो तो उसके साथ यौनिक रिश्ते बनाना जायज़ नहीं है, और यौनिक रिश्तों में हिंसा की भी कोई जगह नहीं है। जब जवान लोग यौनिकता के संदर्भ में रज़ामंदी और हिंसा के बारे में सीखते हैं, वे ये भी सीखते हैं कि जिन लोगों से रज़ामंदी नहीं ली गई या जिन पर हिंसा की गई हो, उन्हें कभी भी अपने हालातों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों की हिफ़ाज़त की फ़िक्र करते हैं जिसकी वजह से स्कूलों में बाल यौन शोषण रोकने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तो वे आमतौर पर इनका स्वागत करते हैं और इन्हें बढ़ावा देते हैं, चाहे उन्हें ख़ुद अपने बच्चों से इन मुद्दों पर बात करने में असहजता क्यों न महसूस हो। इसके बावजूद भी व्यापक यौनिकता शिक्षा के बारे में उनकी राय इतनी सकारात्मक नहीं है। उन्हें लगता है कि यौनिकता के बारे में जानने से उनके बच्चों का पढ़ाई-लिखाई से ध्यान भटक जाएगा और उन्हें बिना रोक-टोक के यौन संबंध बनाने की छूट मिल जाएगी। मगर इस तरह की सोच बच्चों और युवाओं के अधिकारों के ख़िलाफ़ है और ये किसी ठोस सबूत पर भी आधारित नहीं है।

स्कूल और घर पर यौनिकता शिक्षा दिया जाए तो ये बच्चों को बाल यौन शोषण से सुरक्षित रखने में अभिभावकों की मदद कर सकती है। यौनिकता शिक्षा के सभी प्रतिरूप एक जैसे नहीं हैं और वे कौन से मुद्दों पर ध्यान देते हैं या नहीं देते इसमें भी बहुत फ़र्क़ है। मगर व्यापक यौनिकता शिक्षा के तहत यहां बताए गए सभी मुद्दों पर बराबरी से चर्चा होनी चाहिए और अभिभावक होने के नाते आपको भी इन मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग करनी चाहिए। बच्चों और युवाओं तक व्यापक यौनिकता शिक्षा पहुंचाने की कई सारी वजहें हैं – बाल यौन शोषण को रोकना और उसका सामना करना निश्चित रूप से उनमें से एक है।

यह आलेख मूलरूप से अक्टूबर, 2016 में इन प्लेनस्पीक, एक डिजिटल मैगजीन जो दुनिया के दक्षिणी हिस्सों में सेक्शुएलिटी से जुड़े विषयों पर बात करती है, पर अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, और इसका हिंदी अनुवाद तारशी द्वारा किया गया।

—

आपदा के समय वॉलंटियरिंग अपने चरम पर होती है। आपदा की तात्कालिकता, समाचार कवरेज की अधिकता, और मदद के लिए व्यापक रूप से लगाई जाने वाली गुहार के कारण लोग तुरंत अपनी इच्छा से धन और सेवाओं के साथ मदद के लिए आगे आते हैं। और, फिर भी भारत लगातार ऐसे नागरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है, जिन्हें कई सालों तक ध्यान और समर्थन की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं – गरीबी, मानव तस्करी और मानसिक स्वास्थ्य संकट- को नागरिक सहयोग की ज़रूरत लगातार बनी रहती है।

यह विकास सेक्टर ही है जो इस काम के एक बड़े हिस्से को अपने कंधों पर उठाए हुए है। विभिन्न प्रकार की उभरती समस्याओं का हल निकालने के प्रयास के क्रम में यह सेक्टर उनके लिए फंड और मानव संसाधन जुटाने से लेकर उन्हें सही जगह पहुंचाने का काम करता है। लेकिन, समाजसेवी संसाधन अक्सर सीमित होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियों के दायरे में भी आते हैं। भारत के सामाजिक सेक्टर में 10 लाख से कम नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) हैं, और इनमें से केवल 11–12 फीसद ही (सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा प्रकाशित पिछले साल की बिटवीन बाइनरीज नाम रिपोर्ट के अनुसार) सक्रिय हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि 11,000–12,000 लोगों के लिए केवल एक सक्रिय सीएसओ है। सबसे गरीब जिलों में, यह अनुपात घटकर 25,000–50,000 की आबादी पर एक संगठन तक का भी हो सकता है। स्थिति और बदतर हो जाती है जब हम विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में विधायी परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र में फंडिंग की कमी देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, कर्मचारियों की संख्या में कमी और उन्हें काम से निकाल देने जैसे अनगिनत मामले भी सामने आये हैं, जिसका वितरण सेवा पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिला है। इन बाधाओं को देखते हुए क्या भारत की समाजसेवी संस्थाएं अपने कार्यक्रमों को स्थायी रूप से चलाए रखने के वैकल्पिक तरीके खोज सकती हैं? क्या प्रतिबद्ध वॉलंटियरों का एक मज़बूत आधार कार्यक्रमों की इस गाड़ी को चलाए रख सकता है?

हालांकि, वॉलंटियर सामाजिक क्षेत्र के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जगह नहीं ले सकते हैं और न ही क्षेत्र में वर्षों से विकसित उनके कौशल का मुकाबला कर सकते हैं, वे एक समाजसेवी संस्था में – कई बार अप्रत्याशित तरीकों से – अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन समाजसेवी संस्थाएं इसे हमेशा इस तरह से नहीं देखती हैं। वे अपने काम में वॉलंटियर को सार्थक रूप से जोड़ पाने में विफल रहती हैं, या फिर अगर जोड़ भी लें तो बहुत अधिक समय तक जोड़े नहीं रख पाती हैं, और यह संगठन में एक वॉलंटियर द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को लेकर स्पष्ट सोच की कमी के कारण हो सकता है।

समाजसेवी संस्थाएं अक्सर ही वॉलंटियर को किसी कार्यक्रम या सर्वे आयोजित करने जैसे छोटे-मोटे कामों में मदद करने वाले अस्थायी संसाधन के रूप में देखती हैं – एक ऐसा स्टॉपगैप जिसे आसानी से बदला जा सकता है। कभी-कभी, वॉलंटियरों को उनके प्रयासों के लिए पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। संभव है कि ऐसे में वे निराश होकर किसी संगठन के लिए दोबारा वॉलंटियरिंग ना करने का फ़ैसला ले लें, जिससे संगठन को लंबे समय के लिए सहयोगियों की एक सेना बनाने का अवसर खोना पड़ सकता है (एक समर्पित वॉलंटियर भविष्य में अपने परिवार और दोस्तों को भी साथ ला सकता है)।

वॉलंटियर सहभागिता के लिए समर्पित प्रयास, रचनात्मक सोच, सशक्त नेटवर्किंग और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है।

तस्करी विरोधी अभियानों या किशोर पुनर्वास में शामिल, अत्यधिक विशिष्ट और कभी-कभी जोखिम भरा काम करने वाले कुछ समाजसेवी संगठनों को विशिष्ट कौशल और लंबे समय की प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। इन संगठनों को वॉलंटियरों की भी जरूरत होती है, लेकिन उन्हें इस बात का भय होता है कि वॉलंटियर की अनियमितता या सीमित ज़िम्मेदारियां उठाना से संगठन के काम को खतरे में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, एक तस्करी-विरोधी समाजसेवी संस्था को किसी ऐसे व्यक्ति ( जो तस्करी और पुलिस व्यवस्था से अपरिचित है और क्षेत्र के लोगों से अनजान है।) की जरूरत हो सकती है जो तस्कर को फंसाने के लिए नक़ली ग्राहक की भूमिका निभा सके – यह एक ऐसा काम जिसके लिए लंबे और कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। समाजसेवी संस्थाओं को अक्सर इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस तरह के मिशन के लिए उन्हें वॉलंटियर कहां से मिलेंगे।

हमारा अनुभव कहता है कि समाजसेवी संस्थाएं अभी तक वॉलंटियर द्वारा किए जा सकने वाले काम के वास्तविक मूल्य को समझ नहीं पाई हैं। वॉलंटियर की सहभागिता के लिए समर्पित प्रयास, रचनात्मक सोच, सशक्त नेटवर्किंग और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों के उपयोग और समाजसेवी संस्थाओं को नए और टिकाऊ तरीकों से स्वयंसेवकों से जोड़ने के लिए 2017 में द मूवमेंट इंडिया की स्थापना की गई थी। हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो नागरिकों को तीन सामाजिक सेक्टर में वॉलंटियरिंग के अवसर प्रदान करते हैं- शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य और मानव-तस्करी विरोधी कार्यक्रम। हमारा लक्ष्य समाजसेवी संगठनों को उनके लघु – और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करना और वॉलंटियर को समृद्ध अनुभवों के माध्यम से उद्देश्य की भावना खोजने में सक्षम बनाना है।

यहां हम अपने द्वारा अपनाये जाने वाले कुछ तकनीकों और दृष्टिकोणों के बारे में बता रहे हैं।

वॉलंटियर की तलाश करने वाले समाजसेवी संगठन नैशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) पर विचार कर सकते हैं, जो एक केंद्रीय सेक्टर योजना है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को सामुदायिक सेवा में भाग लेने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक छात्र सदस्य को एक साल में 120 घंटे सेवा देने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें से लगभग 10–30 घंटे के समय को समाजसेवी कार्यों के लिए आरक्षित किया जा सकता है; बाकी बचे समय को केंद्रीय और राजकीय स्तर के सामाजिक पहलों के लिए रखा जाता है।

वर्तमान में देश भर में 39 लाख छात्र एनएसएस के विभिन्न इकाइयों में नामांकित हैं। यह मानव संसाधन का एक बड़ा स्रोत है जिसका उपयोग समाजसेवी संस्थाएं कर सकती हैं। सीएसओ के साथ काम करने से छात्रों को समुद्र तट की सफ़ाई और पौधारोपण जैसे अनिवार्य अभियानों के अलावा विभिन्न प्रकार की उत्साहवर्धक परियोजनाओं से भी जुड़ने का अवसर मिलता है। जब युवा वॉलंटियर अपनी पसंद की गतिविधियों से जुड़ते हैं तो उनका काम केवल प्रमाणपत्र-केंद्रित नहीं रह जाता है, बल्कि इससे उनके अंदर उद्देश्य का भाव पैदा होता है और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देता है। ये उद्देश्य एनएसएस की भावना से भी मेल खाते हैं, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों की संख्या बढ़ाना है।

वॉलंटियर बड़े आवासीय समाजों, स्कूलों, रोटरी, राष्ट्रीय कैडेट कोर जैसे क्लबों और धार्मिक संस्थानों में भी पाए जा सकते हैं। समाजसेवी संस्थाओं को केवल उन तक पहुंचने की जरूरत है। वे वैकल्पिक रूप से द मूवमेंट इंडिया, चेज़ुबा, गुडेरा, कनेक्टफॉर और दोज़इननीड जैसे वॉलंटियर एकत्रीकरण प्लेटफार्मों का रुख भी कर सकते हैं जो इन्हीं संसाधनों पर आधारित हैं, जिससे समाजसेवी संस्थाओं को वॉलंटियर से सीधे संपर्क करने और उनके साथ स्वैच्छिक शर्तों पर बातचीत करने की परेशानी से बचाया जा सकता है।

साल 2018 में- जब केरल भीषण बाढ़ से प्रभावित था – हमारी टीम मुंबई में सेंट एंड्रयू कॉलेज में वॉलंटियरों की भर्ती कर रही थी। वहां के प्रिंसिपल ने हमें बताया कि यह एक मुश्किल काम होने वाला है। उन्होंने हमें आगाह करते हुए कहा कि, ‘मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी इसमें रुचि होगी; वे पहले से ही अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप को लेकर बहुत व्यस्त हैं।’ हमें अक्सर ही इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब लोग रुचि नहीं दिखाते हैं, और इसे दूर करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपने उद्देश्य के लिए एक मजबूत पिच तैयार की जाए।

और इसलिए, हमने छात्रों से अपनी बातचीत को एक सरल प्रश्न के साथ शुरू किया: सभी लोग आजकल किस बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ में जवाब दिया, ‘केरल की बाढ़ के बारे में।’ उसके बाद हमने उनसे पूछा, ‘इस बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?’ सभी ने अपने-अपने अनुमान से एक संख्या बताई। हमने उन्हें सही उत्तर देते हुए बताया लगभग दस लाख लोग। इसके बाद हम आगे बढ़े, ‘क्या आप उस एक समस्या के बारे में जानते हैं जो इससे आठ गुना बड़ी है लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा?’ हमारे इस सवाल ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। वे सभी उस समस्या के बारे में जानना चाहते थे। हमने उनसे कहा कि अगर वे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें उस सेमिनार में शामिल होना चाहिए जो हम उनके कॉलेज में आयोजित करने वाले हैं। हमारी उम्मीद से तीन गुना अधिक छात्रों ने उस सेमिनार में हिस्सा लिया। हम उस सेमीनार में मानव तस्करी के विषय पर बात करने वाले थे। लोगों का ध्यान आकर्षित करने भर से आपका आधा काम हो जाता है।

संगठन, नागरिकों को मुद्दे के बारे में अधिक प्रभावी ढंग से समझाने का काम कर सकते हैं।

वर्तमान में सेंट एंड्रयू कॉलेज हमारे वॉलंटियरों का सबसे बड़ा आधार है। हमें वहां और मुंबई में मीठीबाई जैसे दूसरे कॉलेज में नए बैच के इंडक्शन और ओरिएंटेशन के दौरान मेंटल वेलबीइंग एक्सरसाइज़ के लिए वॉलंटियरिंग पिच के लिए भी आमंत्रित किया गया।

किसी अभियान या किसी उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाने की चाहत रखने वाले समाजसेवी संगठनों को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है और कहा जाता है, ‘लोगों को परवाह नहीं है; इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?’ संगठन, नागरिकों को मुद्दे के बारे में अधिक प्रभावी ढंग से समझाने का काम कर सकते हैं।

दुर्भाग्यवश, कई समाजसेवी संगठन अपने मूल्य प्रस्ताव (वैल्यू प्रीपोजीशन) या कभी-कभी समस्या को स्पष्ट करने के लिए ही संघर्ष करते हैं। यहां मूल्य प्रस्ताव का अर्थ एक समाजसेवी संस्था के कार्यों के महत्व को उजागर करना है और यह बताना है कि नागरिकों को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक समाजसेवी संस्था का मूल्य प्रस्ताव तब अधिक प्रभावी होगा जब वे यह कहने के बजाय कि वे झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले समुदायों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं उसे इस तरह से कहें कि, ‘हम बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें शोषण से मुक्त कराते हैं।’

समाजसेवी संस्थाओं के लिए वॉलंटियर को यह बताना भी कठिन होता है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। वॉलंटियर को एक प्रभावी अपील की ज़रूरत होती है, जैसे कि ‘इस गर्मी में एक बच्चे को स्कूल भेजने में हमारी मदद करें। मिशन एडमिशन स्क्वॉड से जुड़ें!’ या फिर ‘आज आपके द्वारा भरा जाने वाला प्रत्येक फॉर्म एक बच्चे के भविष्य को बदल सकता है।’ आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं इसके लिए आपकी ‘मांग’ स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए।

एक अच्छी बातचीत विशेष रूप से अनिवार्य होती है जब ऐसे कारणों की बात आती है जिससे जुड़ने से लोग झिझकते हैं। एक बार हमने जुवेनाइल होम में कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए वॉलंटियरिंग सत्र का आयोजन करने की कोशिश की थी, लेकिन कई लोग इससे कतराने लगे क्योंकि वे ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे जिनका क़ानून के साथ संघर्ष चल रहा था। ऐसे मामलों में, वॉलंटियरों को मिशन के संदर्भ से परिचित कराना, स्थान का निर्धारण करना और उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में आश्वस्त करना मददगार साबित हो सकता है।

बहुत सारे लोग किसी अच्छे कारण के लिए अपने कौशल का योगदान देना चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास लम्बे समय की प्रतिबद्धता के लिए ना तो समय होता है ना ही संसाधन इसलिए, वॉलंटियरिंग को जितना संभव हो सके उतना लचीला और व्यावहारिक होना चाहिए। लोगों को सप्ताह या महीने में शायद कुछ घंटों के लिए अपने घरों से स्वेच्छा से काम करने की सुविधा दें, और अपनी तरफ़ से लंबे समय वाली प्रतिबद्धता मांगने से बचें।

लोगों के लिए अपने समय और कौशल के योगदान को सुविधाजनक बनाना वॉलंटियरिंग को बढ़ाने का एक तरीका है।

सभी संगठनों में ऐसे कामों की सूची होती है जिसे आसानी से घर पर रहते हुए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वॉलंटियर तकनीकी सामग्री तैयार करने और बच्चों के लिए कहानियां रिकॉर्ड करने का काम अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से कर सकते हैं। उन्हें धन जुटाने और स्लाइड डेक बनाने, जिंगल बनाने, डेटा एनालिटिक्स चलाने, प्रस्ताव लिखने (प्रत्येक समाजसेवी संस्था के पास एक अच्छा प्रस्ताव लेखन या फंडरेजिंग वाली टीम नहीं होती है) या समाजसेवी उत्पादों के लिए रूपांकनों (मोटिफ़) को डिजाइन करने के लिए शामिल किया जा सकता है – यह सब उनकी अपनी सुविधा से वे अपने घर से ही कर सकते हैं। लोगों के लिए अपने समय और कौशल के योगदान को सुविधाजनक बनाना वॉलंटियरिंग को बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे तकनीकी मंचों ने खुदरा दान को लाभान्वित किया है, वैसे ही तकनीक का उपयोग वॉलंटियरिंग को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

समाजसेवी संस्थाएं इस तरह से अतिरिक्त सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं और अपने सीमित संसाधनों को खर्च किए बिना क्षमता निर्माण कर सकती हैं। एक गैर-लाभकारी संस्था जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करती है, सोशल मीडिया मार्केटर को नियुक्त किए बिना सोशल मीडिया पर अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर सकती है। फैशन डिज़ाइन के छात्र कमजोर महिलाओं द्वारा संचालित छोटे पैमाने की सिलाई इकाई में डिज़ाइन का योगदान दे सकते हैं।

सेवा में विशेष कौशल का प्रयोग किए बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान, हमारे पास फोन ड्यूटी पर ऐसे वॉलंटियर थे, जो पूर्व कैदियों और यौन तस्करी से बचाई गई महिलाओं को फोन करके उनकी जांच करते थे और उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल की याद दिलाते थे। इस तरह की एक सरल पहल ने न केवल जागरूकता फैलाने में मदद की, बल्कि इन कॉलों को प्राप्त करने वालों को विशेष और महत्वपूर्ण महसूस कराया।

सभी समाजसेवी संस्थाओं के पास सीएसआर फंड की उपलब्धता नहीं होती है। संभव है कि वे अनुदान के लिए कंपनी के मानदंडों पर खरा ना उतर रहे हों, या उनके प्रस्ताव कॉर्पोरेट निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करने में विफल हो सकते हैं। फिर भी, यदि पैसा नहीं, तो कंपनियां सीएसओ आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए अपने कर्मचारियों के कौशल और प्रतिभा को स्वेच्छा से दे सकती हैं। वे कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का प्रबंधन कर सकते हैं, ऑनलाइन बोली जाने वाली अंग्रेजी या सामग्री निर्माण कक्षाएं संचालित कर सकते हैं, या नौकरी के उम्मीदवारों को उनके साक्षात्कार कौशल को निखारने में मदद कर सकते हैं।

अपने साथियों को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आगे आने के लिए मनाने के लिए केवल एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है

कॉर्पोरेट वॉलंटियर अपनी कंपनी के सीएसआर दायरे के बाहर, समाजसेवी संस्थाओं के लिए धन जुटाने में मदद कर सकते हैं।

एक बार हम मानव तस्करी से बचे लोगों के लिए एक कॉर्पोरेट टीम को लेकर आये थे। कर्मचारियों द्वारा बच्चों के साथ बातचीत के बाद, हमने उनसे लिंक्डइन पर संगठन के पेज को फॉलो करके और उस पर आये हुए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर उसकी दृश्यता को बढ़ाने का आग्रह किया। यह एक सरल काम था जिससे उनकी सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की नज़र संगठन पर पड़ती। इससे आश्रय के अपने नेटवर्क को बढ़ने में मदद मिलेगी और लंबे समय में धन प्राप्त करने की संभावना में सुधार होगा।

कभी-कभी, कॉर्पोरेट वॉलंटियर अपनी कंपनी के सीएसआर दायरे के बाहर, समाजसेवी संस्थाओं के लिए धन जुटाने में मदद कर सकते हैं। समाजसेवी संस्था और उसके काम से उनका परिचय कर्मचारियों को औपचारिक सीएसआर चैनलों के माध्यम से भविष्य के वित्तपोषण के लिए संगठन की सिफारिश करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

यदि उन्हें औपचारिक सीएसआर मार्ग से सफलता नहीं मिली है तो कॉर्पोरेट वॉलंटियर की तलाश करते समय, सीएसओ किसी कंपनी के भीतर अलग-अलग विभागों से संपर्क करने पर भी विचार कर सकते हैं।

हमने अनुभव किया है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे बड़े संगठनों में, टीमों के पास अपनी सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं को लेने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता है; इस तरह के निर्णय हमेशा उच्च अधिकारियों पर निर्भर नहीं होते हैं। समाजसेवी संस्थाएं सीधे कर्मचारियों के साथ अवसर की तलाश सकती हैं। अपने साथियों को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आगे आने के लिए मनाने के लिए केवल एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक वॉलंटियरिंग काम के अंत में हम वॉलंटियर से दो सरल सवाल पूछते हैं: ‘आपने क्या किया?’ और ‘आपने वास्तव में क्या किया?’ पहले प्रश्न का तुरंत जवाब आता है जिसमें वे एक वॉलंटियर के रूप में अपने द्वारा किए गये काम कि गिनती करवाते हैं। एक आदमी कह सकता है कि वह एक निम्न-आय वाले समुदाय के पास गया और वहां उसने 15 परिवारों का सर्वे किया। दूसरे प्रश्न के पूछे जाने पर वे इस बात पर सोचना शुरू करते हैं कि उन ‘वास्तव’ में क्या किया। उसके बाद वे अपने काम के गहरे प्रभाव की सराहना करनी शुरू करते हैं: ‘मैंने केवल सर्वे ही नहीं किया, मैंने एक बच्चों को शिक्षा तक पहुंचने में उसकी मदद की।’

जब वॉलंटियर को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी भूमिका को परिवर्तनकारी भूमिका के रूप में देखें तो इससे उनके अंदर कारण से जुड़ने का भाव गहरा होता है और उन्हें संगठन से अपने जुड़ाव को विस्तृत करने के लिए प्रेरित करता है। सच्चाई यह है कि वॉलंटियरिंग का जितना मतलब दूसरों की सेवा करना है उतना ही हमारे कौशल और प्रतिभा को नये नज़रिए देखने और अपने महत्व को समझने में सक्षम होना भी है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अपने संगठन के लिए वॉलंटियर सहभागिता कार्यक्रम डिज़ाइन करने के लिए [email protected] पर द मूवमेंट इंडिया से संपर्क करें।

विकास सेक्टर में तमाम प्रक्रियाओं और घटनाओं को बताने के लिए एक ख़ास तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऐसे कुछ शब्दों और उनके इस्तेमाल को लेकर असमंजस का सामना भी किया होगा। इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम एक ऑडियो सीरीज़ ‘सरल–कोश’ लेकर आए हैं जिसमें हम आपके इस्तेमाल में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करने वाले हैं।

इस बार का शब्द है – जलवायु परिवर्तन। विकास सेक्टर में कई लोग जलवायु परिवर्तन शब्द को अलग-अलग तरीके से समझते हैं – जैसे पृथ्वी का बढ़ता तापमान या बढ़ता प्रदूषण। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन के कुछ उदाहरण भर हैं। किसी इलाक़े में लंबे समय तक रहने वाली मौसमी परिस्थितियां जलवायु कहलाती हैं। जलवायु में परिवर्तन का जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन समय के साथ एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का इस पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ा है। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, मौसमी आपदाएं जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पूरी जानकारी के लिए यह ऑडियो सुनें।

अगर आप इस सीरीज़ में किसी अन्य शब्द को और सरलता से समझना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।

—

राजस्थान के राजसमंद जिले में राजवा गांव, अरावली पहाड़ियों के बीच में है। इन पहाड़ियों पर बसे लोगों के पास खेती और उपज वाली जमीन सीमित होती है। इसके चलते, ज्यादातर लोगों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है या फिर वे पशुपालन के सहारे बसर करते हैं। महिलाएं ज्यादातर मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले काम करती हैं।

साल 2014 से, इस गांव में खनन के माफिया सक्रिय हैं। उन्होंने मार्बल पत्थर वाले इलाकों को लीज पर ले रखा है। इनमें कुछ जमीनें निजी तौर पर ख़रीदी गईं है लेकिन एक बड़ा हिस्सा, ज़मीन क़ानून का उल्लंघन कर लीज पर लिया गया है। यह जमीन पहले चारागाह की जमीन थी। लगभग 500 मीटर चौड़े और चार किलोमीटर लंबे, इस इलाके में अब पांच मार्बल खानें चल रही हैं। इलाक़े में खनन माफियाओं का प्रभाव कुछ ऐसा था कि जब लोग अपने जानवरों को लेकर चरागाह की जमीन पर जाते तो उन्हें पुलिस की धमकी दी जाती। वे लोग जिनकी जमीनों पर मार्बल था उन्होंने अपनी आर्थिक जरूरतों और कर्ज़ चुकाने के लिए जमीन बेचना शुरू कर दिया। इसके चलते, गांव के चारागाह की आधे से ज्यादा जमीन पर खनन होने लगा। पशुओं के चरने के लिए, मनरेगा के काम के लिए, लकड़ी लाने की जगहें धीरे-धीरे बड़े और गहरे गड्ढों मे तब्दील होती गईं। इन मुश्किलों के चलते राजवा गांव के एक बाड़िया धोरा के लोगों — जिनकी जमीन पर इलाके की पहली खान शुरू हुई थी — ने इन खानों को बंद करने की पहल की। वे लोग जो अपनी जमीन खनन के लिए बेच चुके थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाकी गांव वालों से जमीन वापस लेने के लिए मदद मांगी। लेकिन खनन मालिकों के पास 60 साल की लीज होने के कारण प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी।

जब कोई रास्ता नहीं मिला तो लोगों ने नए उपाय सोचे। खनन की जगह पर उनके लोक देवता का मंदिर था जिसकी वे पूजा करते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि देवता के बहाने वहां की जमीन से हटना नहीं है। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे बिना तोड़फोड़ और हिंसा के अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए वे अपना बोरिया-बिस्तर, भेड़-बकरी, गाय-भैंस वग़ैरह लेकर जाएंगे और दिन भर वही बैठे रहेंगे। लगभग 100-150 आदमी रोज जमीन पर जाकर इसी तरह बैठने लगे ताकि खनन के काम पर रोक लगी रहे।

महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़कर, अंधविश्वास कहे जा सकने वाले एक तरीक़े से पर्यावरण को बचाने का फैसला किया। यह अनोखा तरीक़ा था ‘भाव’। भाव आना मतलब शरीर में देवता का निवास होना – ऐसे लगता है कि लोगों के अंदर कोई दैवीय शक्ति आने के कारण उनके भावनात्मक और शारीरिक व्यवहार में बदलाव आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान, मनरेगा का काम करने वाली 30-40 महिलाएं भाव करने लगीं। वे 10-10 के गुट बनाकर यह करती थीं। इस दौरान पुरुषों ने घर के काम संभाले जो आमतौर पर महिलाएं करती रही हैं।

यह सिलसिला लगातार एक महीने तक चला। जब खान मालिकों को एहसास हुआ कि ये लोग नहीं हटेंगे तो उन्होंने जगह खाली कर दी। बीते दो सालों से उस खान को दोबारा नहीं चलाया गया। लेकिन इलाक़े में अभी भी चार और खाने है जहां रात दिन खुदाई चल रही है।

ईश्वर सिंह एक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अनौपचारिक श्रमिकों और शिक्षा के मुद्दों पर काम करते हैं।

—

अधिक जाने: जाने कैसे अंधाधुंध रेत खनन से बढ़ रहा है जल और जीवन का संकट।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में अधिक जानने और उसका समर्थन करने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए समर्पित शोधकर्ताओं के रूप में, हम अपने काम से प्रभावित होने वाले समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि, सर्वेक्षण में सवालों के जवाब देने के अलावा इन समुदायों को हमारी शोध प्रक्रियाओं में शायद ही कभी शामिल किया जाता है। अक्सर उनकी भूमिका डेटा स्रोत के तौर पर सीमित होती है, जिनसे हम नीति निर्माताओं के लिए वह अंतर्दृष्टि हासिल करते हैं जो उनके कार्यक्रम से जुड़े निर्णयों में उनका मार्गदर्शन करती है।

इसलिए, नीति से जुड़े निर्णयों जैसे – समस्याओं/जरूरतों की पहचान करने, डेटा की व्याख्या करने और सुझावों को आकार देने जैसी प्रक्रियाओं से बाहर ही रखा जाता है। इन पर उनका सबसे कम असर दिखाई देता है। अक्सर उन्हें इस दृष्टिकोण के कारण न केवल उनके पास उपलब्ध मूल्यवान स्थानीय प्रासंगिक ज्ञान को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है बल्कि इससे गरिमा के सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ता है।

शोध में सहभागी दृष्टिकोण समुदायों को इस रूप में सशक्त बनाता है ताकि वे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सक्रियता से भाग ले सकें। यह साक्ष्य की आवश्यकता, उसकी व्याख्या और उसके उपयोग में समुदाय की आवाज़ को सुनने के महत्व की पहचान करता है। साक्ष्य एक मूल्यवान संसाधन होता है जो समुदायों तक सुलभ होना चाहिए। इस पर उनके दृष्टिकोण का प्रभाव भी होना चाहिए और इसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि यह आख़िरकार नीति निर्णयों को आकार भी दे।

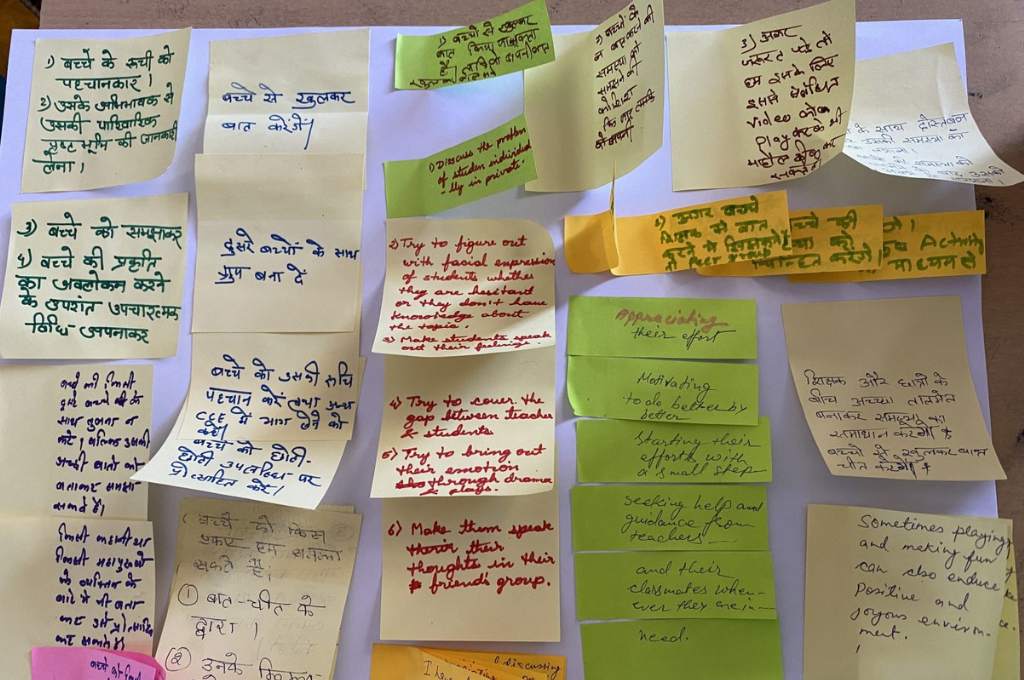

हाल ही में, झारखंड में प्रोजेक्ट संपूर्ण के माध्यम से (कंसोर्टियम, आईडीइनसाइट के हिस्से के रूप में, एक निगरानी और मूल्यांकन पार्टनर है) – आईडीइनसाइट ने स्कूली छात्रों और शिक्षकों – जो कि शोध में प्राथमिक उत्तरदाता थे – के साथ जुड़ने के लिए संचार तकनीकों और विजुअल उपकरण (कहानी कहने वाले बोर्ड और वीडियो) जैसे भागीदारी के तरीकों का उपयोग किया था। इन उपकरणों के माध्यम से, आईडीइनसाइट ने परियोजना की आधार रेखा से उत्पन्न कुछ निष्कर्षों को साझा किया। इस दृष्टिकोण ने डेटा की व्याख्या में प्रतिभागियों को शामिल करना सुनिश्चित किया, जिससे स्कूल की वास्तविकताओं के बारे में उनके गहन ज्ञान के आधार पर प्रोग्रामैटिक कार्रवाई को आकार देने में मदद मिली – यह अधिक भागीदारी अनुसंधान की दिशा में एक कदम है।

प्रोजेक्ट संपूर्ण एक सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण (एसईएल) पहल है जिसका नेतृत्व झारखंड सरकार ने समाजसेवी संगठनों के एक संघ के साथ साझेदारी कर किया है। हमारे भागीदारों के निवेदन पर, हमने अपने मूल्यांकन प्रयासों में सहभागिता के नज़रिए को शामिल किया ताकि बड़े पैमाने पर छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

कार्यान्वयन और मूल्यांकन डिजाइनों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था और सहभागी लेंस का उपयोग करने के विचार की खोज उसके बाद की गई थी। इसलिए सहभागी तत्वों को उसके अनुसार अनुकूलित किया गया और मुख्य रूप से आधारभूत निष्कर्षों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

हमने छात्र एवं शिक्षकों के इंटरव्यू और कक्षा में किए गये अवलोकन के माध्यम से आधारभूत डेटा इकट्ठा किया था। हम शिक्षकों और छात्रों को इस नए साक्ष्य का उपयोग करने में मदद करने के लिए छात्रों के सामाजिक–भावनात्मक कौशल स्तर, शिक्षक व्यवहार, स्कूल के माहौल आदि पर अपनी सीख साझा करना चाहते थे। हम अपने निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने के लिए शिक्षकों और छात्रों का इनपुट भी लेना चाहते थे।

हालांकि, सर्वे से निकलने वाले जटिल परिणामों को शिक्षकों और छात्रों तक पहुंचाना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना आईडीइनसाइट के लिए भी काफी नया काम था। आमतौर पर हम नीति निर्माताओं और निर्णय निर्माताओं के साथ अपने परिणाम साझा करते हैं लेकिन जमीन पर समुदाय के साथ परिणाम साझा करने का अनुभव हमारे लिए भी नया ही था। हमें इस बात की जानकारी थी कि परिणाम को साझा करने में किसी भी तरह की तकनीकी शब्दावली या डिजिटल प्रेजेंटेशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए; इसके बदले, हमें कुछ बहुत ही सरल, मज़ेदार, समावेशी और आसानी से जुड़ाव वाला माध्यम चाहिए था। हमने योजना को विकसित करने के लिए आईडीइनसाइट के डिग्निटी और लीन इनोवेशन टीम के साथ काम किया और स्कूल में की जाने वाली तीन गतिविधियों को चुना:

इस ब्लॉग में, हम झारखंड सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए एक भागीदारी दृष्टिकोण की योजना बनाने बनाने, उसे क्रियान्वित करने से लेकर इस प्रक्रिया में टीम को मिलने वाले सबक़ भी बांटते हैं।

हितधारकों को हमारे निष्कर्षों से प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए, डेटा का सावधानीपूर्वक चयन और फ़्रेमिंग महत्वपूर्ण थी। वीडियो और स्टोरीबोर्ड प्रस्तुति के लिए, हमने लक्षित दर्शकों की पहचान करके और उन मुख्य बातों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके शुरुआत की जिनसे हम संवाद करना चाहते थे। उसके बाद हमें इसमें शामिल करने के लिए सबसे प्रासंगिक और आसानी से समझ में आने वाले निष्कर्षों को अलग किया।

अधिकतर छात्रों को यह महसूस होता है कि उनके शिक्षकों को उनकी परवाह है।

शिक्षकों के साथ चर्चा के लिए, हमने ऐसे निष्कर्षों को चुना जो प्रासंगिक और सरल होने के अतिरिक्त जिनकी जरूरत अन्य संदर्भों के लिए भी थी। हम निष्कर्षों को संवेदनशील ढंग से तैयार करने के प्रति सचेत थे, विशेषकर वे जो सुधार के अवसरों पर प्रकाश डालते थे। एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं: यदि निष्कर्ष में यह बात सामने आती है कि ’60 फीसद शिक्षक गलत उत्तर के लिए छात्रों को डांटते हैं’, तो उसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ‘अधिकतर छात्रों को यह महसूस होता है कि उनके शिक्षकों को उनकी परवाह है; हालांकि आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि शायद कुछ शिक्षक कक्षा में छात्रों को डांट भी लगाते हैं।।’ इस प्रकार, हम नकारात्मक निष्कर्ष को एक सकारात्मक निष्कर्ष के साथ जोड़ देते हैं।

सामुदायिक जुड़ाव के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले टीम के साथियों के इनपुट, जिनमें परियोजना टीम के बाहर के लोग भी शामिल हैं, साथ ही हमारे कार्यान्वयन भागीदार जो नियमित रूप से इन प्रतिभागियों के साथ काम करते हैं, ने निष्कर्ष तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, हमने शिक्षकों के एक समूह से भी प्रतिक्रिया ली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्कर्ष आसानी से समझ में आने वाले थे जिससे कि मुख्य बातें प्रमुखता से सामने आईं।

अपनी नियोजित गतिविधियों के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, हमने स्कूल में प्रवेश करने से लेकर गतिविधियों के संचालन और स्कूल छोड़ने तक की पूरी प्रक्रिया की कल्पना की। इससे हमें संभावित चुनौतियों की पहचान करने, समाधान विकसित करने और अधिक आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिली।

हमने छात्रों के साथ स्टोरीबोर्ड प्रस्तुति और ड्राइंग गतिविधि आयोजित करने और एक ही दिन में प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के साथ चर्चा करने की योजना बनाई; इसलिए, समय को इस अनुसार अनुकूलित करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। कुशल प्रसार सुनिश्चित करने के लिए, हमने स्कूल लीडर्स, शिक्षकों और कार्यान्वयन भागीदारों से पहले ही संपर्क कर लिया था। हमने अपने स्कूल के दौरे के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया था, आवश्यकता संबंधी सहायता के बारे में बताया, और शिक्षक और छात्र की उपलब्धता की भी पुष्टि की। इससे हम, शुरू करने और स्कूल पहुंचने के बाद गतिविधियों को आयोजित करने में लगने वाले समय को कम कर सके।

डेटा के साथ शिक्षकों और छात्रों को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए हमें ऐसे प्रारूपों का उपयोग करने की ज़रूरत थी जो प्रासंगिक हों और जिसमें सीमित तकनीक अवधारणाओं का इस्तेमाल हुआ हो। ग्राहकों के साथ निष्कर्ष साझा करने के हमारे सामान्य तरीके इस संदर्भ में उपयुक्त नहीं थे।

इसलिए हमने संपर्क स्थापित करने के लिए स्टोरीटेलिंग और गतिविधि-आधारित तकनीकों को चुना। उदाहरण के लिए, हमने जिस स्टोरीबोर्ड प्रेजेंटेशन और चित्रकला से जुड़ी गतिविधियों को चुना था वे छात्रों के दैनिक अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा थीं। हमने जो कहानी बनाई थी वह बहुत अधिक प्रासंगिक थी क्योंकि इसमें एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और कक्षा का माहौल बेहतर करने के लिए उनके साथ काम करता है। मौखिक कहानी कहने के साथ-साथ, हमने कक्षा के ब्लैकबोर्ड पर चिपकी एक बड़ी लचीली सामग्री पर मुद्रित एक स्टोरीबोर्ड का उपयोग किया – जिसे, फिर से, छात्र पढ़ाई के दौरान हर दिन देखने के आदी हो गये थे। स्टोरीबोर्ड से यह जोड़ने में मदद मिली कि कहानी कितनी प्रासंगिक थी – हमने ऐसे चरित्रों का इस्तेमाल किया जो उनके जैसे ही दिखते थे, उनके जैसे स्कूलड्रेस पहनते थे और उसी कक्षा में बैठते थे। चित्रकला वाली गतिविधि एक सामूहिक गतिविधि थी; छात्रों को रंगों के साथ काम करने और वे जो चित्र बनाना चाहते थे उसके साथ जुड़ने में मजा आया।

चित्र बनाने की गतिविधि शुरू करने से पहले, हमने छात्रों को भी वीडियो दिखाए जिनसे चित्र बनाने के उनके विचारों को प्रेरणा मिली।

चूंकि वीडियो देखने में हमेशा मज़ेदार, समझने में आसान और सोशल मीडिया पर साझा करने योग्य होते हैं, इसलिए हमने शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक एनिमेटेड वीडियो विकसित किया है। जब हमने इन वीडियो को शिक्षकों को दिखाया, तो उन्हें इस कहानी स्कूल में होने वाले उनके अनुभव के जैसी ही लगी और इस बात को लेकर उनकी सोच सकारात्मक थी कि माता-पिता और दूसरे शिक्षक इन वीडियो को पसंद करेंगे और इनसे सीखना चाहेंगे! चित्र बनाने की गतिविधि शुरू करने से पहले, हमने छात्रों को भी वीडियो दिखाए जिनसे चित्र बनाने के उनके विचारों को प्रेरणा मिली।

छात्रों के साथ प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, हमारी टीम के फील्ड मैनेजर ने स्टोरीबोर्ड प्रस्तुति के लिए कहानीकार की भूमिका निभाई। प्रस्तुतकर्ता के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह ऐसा व्यक्ति हो जिससे छात्र भाषा और संस्कृति के स्तर पर जुड़ सकें। हमने स्थानीय भाषा में बोलचाल के स्पर्श के साथ एक छोटी सी पटकथा बनाई, जिससे छात्रों के लिए इसे समझना आसान हो गया।

कहानी कहने वाली गतिविधि (स्टोरीटेलिंग) आईडीइनसाइट के लिए नया प्रारूप था, हमने टीम के साथ मिलकर कई मॉक सत्र किए ताकि पटकथा के साथ-साथ प्रस्तुति के लहजे और ऊर्जा के स्तर को बेहतर किया जा सके। एक बार तय हो जाने के बाद, हमारे फ़ील्ड मैनेजर ने प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों और अपने समुदाय के बच्चों के साथ बहुत ही गंभीरता और लगन के साथ पटकथा का अभ्यास किया।

स्कूलों में स्टोरीबोर्ड प्रस्तुतियों के दौरान, हमने छात्रों से सरल प्रश्न पूछकर उन्हें सक्रिय रूप से शामिल किया, जिनका उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। इस संवादात्मक (इंटरैक्टिव) दृष्टिकोण ने उनका ध्यान केंद्रित रखने और कहानी के साथ उन्हें जोड़े रखने में हमारी मदद की।

इसी प्रकार, हमने अपने वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी के साथ मिलकर वीडियो पटकथा पर भी कई बार काम किया ताकि इसे भाषा के शब्दजाल से बचाया जा सके और यह सुनने में परिचित और प्रासंगिक लगे।

छात्रों और शिक्षकों के साथ आईडीइनसाइट की बातचीत आमतौर पर निगरानी और मूल्यांकन कार्य पर डेटा संग्रह के लिए स्कूलों का दौरा करने तक ही सीमित होती है। यह पहली बार था जब हम इसके बदले अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए स्कूलों के दौरे पर थे और छात्रों की भागीदारी, आनंद और सीखने के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी।

हमने अपने कार्यान्वयन भागीदारों के साथ सहयोग किया, जो नियमित रूप से स्कूलों के साथ जुड़ते हैं। उनकी उपस्थिति से हमें स्कूल लीडर्स, शिक्षकों और छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद मिली। हमारे साझेदारों से हमें परिचय स्थापित करने में मदद मिली, उन्होंने छात्रों के साथ आइसब्रेकर गेम आयोजित किए और शिक्षकों और छात्रों के साथ बेहतर संवाद करने में हमारी मदद की।

हमने इस पर भी जोर दिया कि गतिविधियों में भागीदारी स्वैच्छिक हो और साथ ही भाग ना लेने के बच्चों के निर्णय का सम्मान किया जाए।

आइसब्रेकर खेलों में हमने भी सक्रियता से भाग लिया जिससे छात्रों को हमारे साथ सहज होने में मदद मिली। ‘ड्रा योर विजन’ की गतिविधि से शांत बच्चों को कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला और इससे उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हुई। हमने इस पर भी जोर दिया कि गतिविधियों में भागीदारी स्वैच्छिक हो और साथ ही भाग ना लेने के बच्चों के निर्णय का सम्मान किया जाए।

शिक्षकों के साथ हमने इसकी शुरुआत पहले जान-पहचान और फिर उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों पर चर्चा से की। हमने उनके अनुभवों और चुनौतियों के साथ सहानुभूति जताई और एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें वे सहज और मुक्त भाव से अपने विचारों और राय को साझा कर पाएं।

आधारभूत निष्कर्षों पर इनपुट प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य को देखते हुए, हमारी गतिविधियां विशेष रूप से मूल्यवान अंतर्दृष्टि बनाने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। हमने शिक्षक और छात्र की प्रतिक्रियाओं को नोट किया और उनकी सहभागिता के स्तर को देखा। जबकि शिक्षकों से निष्कर्षों पर इनपुट अपेक्षाकृत सीधा था, वहीं छात्रों से मिलने वाली प्रतिक्रिया विशेष रूप से दिलचस्प थी।

ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्रों से की जाने वाली बातचीत का प्रारूप अर्ध-संरचित बातचीत था और हमने जिन चित्रों की समीक्षा की थी उसका उद्देश्य अर्थपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था। हमने कार्यक्रम सुधार प्रयासों में जानकारी शामिल करने के लिए इन मूल्यवान जानकारियों को अपने भागीदारों के साथ साझा किया। उदाहरण के लिए, एक आर्टवर्क में सहपाठियों को शारीरिक विकलांगता वाले एक छात्र का समर्थन करते हुए और उसे अपने खेल के मैदान में शामिल करते हुए दिखाया गया है। इस दृष्टिकोण का उपयोग विकलांगता-अनुकूल स्कूल वातावरण और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के नेतृत्व वाली परियोजना के निर्माण में किया जा सकता है।

अब आगे क्या? संपूर्ण परियोजना के हिस्से के रूप में भागीदारी के तरीकों में हमारा प्रारंभिक प्रयास एक मूल्यवान अनुभव रहा है। ये अंतर्दृष्टि हमारे भविष्य के काम को आकार देगी और आईडीइनसाइट पर समान परियोजनाओं के व्यापक परिदृश्य में योगदान देगी। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने दृष्टिकोण को और अधिक परिष्कृत करने, अपने सहयोगात्मक प्रयासों को दृढ़ करने और उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उत्साहित हैं जिनकी हम सेवा करते हैं।

इस ब्लॉग में मूल्यवान इनपुट और समीक्षा के लिए सुमेधा जलोटे, नेहा रायकर और देबेंद्र नाग का धन्यवाद। इस काम को आकार देने और विचारशील चिंतन और ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करने में उनके मार्गदर्शन के लिए टॉम वेन का विशेष धन्यवाद।

यह लेख मूल रूप से आईडीइनसाइट पर प्रकाशित हुआ था। इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में सक्रिय एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूं। बीते 17 सालों से विकास सेक्टर में होने के बावजूद मुझे पिछले दिनों नौकरी ढूंढने में अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी एक अहम वजह मेरा सीमित अंग्रेज़ी ज्ञान था क्योंकि अब तक के अपने काम में मुझे सिर्फ़ हिंदी और मराठी की ही ज़रूरत रही थी। नौकरी ढूंढने के दौरान मैंने पाया कि चाहे अपना काम मैं इन भाषाओं में ही करूं, लेकिन नौकरी पाने के लिए मेरा अच्छी अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है।

मैंने अलग-अलग राज्यों में विकास सेक्टर के अलग-अलग हिस्सों में लंबे समय तक काम किया है। और, मुझे लगता है कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति या उनके दैनिक काम, उसी भाषा में होने चाहिए जिसमें वे सहज हों। या फिर, कम से कम अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का भी विकल्प होना चाहिए। अगर नौकरी पाने और करने के दौरान अंग्रेज़ी का दबाव नहीं होगा हो तो हम ज़मीनी कार्यकर्ता बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

—

अधिक जानें: जानें कैसे एक ज़मीनी कार्यकर्ता ने लैंगिक भूमिकाओं पर काम करते हुए समानता के सही मायने समझे।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

भारत ने अपनी ऊर्जा खपत के लिए, साल 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने का लक्ष्य बनाया है।1.5 अरब आबादी वाले देश में, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें 2019 की तुलना में तीन गुना अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि रिन्युएबल ऊर्जा के लिए स्थापित क्षमता – 2030 तक 500 गीगावॉट के लक्ष्य को पूरा करने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले से ही चलाया जा रहा है – को यथासंभव तेज गति देनी होगी। सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन के अनुसार, 2070 तक पहले से स्थापित सौर क्षमता को 5,630 गीगावॉट की सीमा को पार करना होगा। संदर्भ के लिए, सितंबर 2023 तक, भारत की कुल स्थापित नवीनीकृत ऊर्जा (आरई) क्षमता 132.13 गीगावॉट थी जिसमें 72.02 गीगावॉट सौर ऊर्जा थी।

जहां नवीनीकृत ऊर्जा ग्रह पर कार्बन निर्माण को रोकने और (उम्मीद है) जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने का वादा करती है, वहीं यह इसका एकमात्र परिणाम नहीं है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। रिन्यूएबल परियोजनाओं को उनके पहलुओं के लिए आंका जाना चाहिए। ऐसा करते हुए उनकी मूल्य श्रृंखलाओं की सामाजिक और पारिस्थितिक लागत को शामिल किया जाना चाहिए – उनके खनिजों की उत्पत्ति से लेकर उनके फोटोवोल्टिक पैनल और टरबाइन ब्लेड के निपटान तक। आख़िरकार, वे भी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हैं और किसी भी अन्य परियोजना की तरह भूमि, पानी, पदार्थों और श्रमिकों पर निर्भर होती हैं, और इन संसाधनों के उपयोग के लिए अपनाए गए उनके तरीक़ों पर ही यह तय होगा कि इनसे उत्पादित ऊर्जा कितनी स्वच्छ और हरित है।

विडंबना यह है कि पुनर (RE) के पहले ‘हरित’ और ‘स्वच्छ’ जैसे शब्द का प्रयोग करने से ऐसे अर्थ निकलते हैं जो हमें इन परियोजनाओं के हानिकारक प्रभावों की पहचान करने और उनका समाधान निकालने से रोकते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो उनके लिए भूमि-उपयोग, जल और पर्यावरणीय नियमों में लागू किए अपवाद या दी गई छूट के कारण जटिल हो गई है।

लेकिन, चूंकि यह सेक्टर अपेक्षाकृत नया है और इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है, हम ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस तैयार कर सकते हैं जो पर्यावरण को आगे बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के लिए लोगों को केंद्रित करने में योगदान दे सकती हैं। इसे निम्नलिखित तरीक़ों से किया जा सकता है।

एक अनुमान के अनुसार, साल 2050 तक सौर एवं पवन इंफ़्रास्ट्रक्चर के लिए 95,000 वर्ग किमी भूमि की आवश्यकता हो सकती है। यह क्षेत्रफल बिहार राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है। भूमि इस सेक्टर के लिए प्रमुख संसाधनों में से एक है और पत्ते या अधिग्रहण के माध्यम से इसकी ख़रीद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, अतीत में, भूमि की इस तरह के सौदेबाज़ी ने भूमि मालिकों और हितधारकों – जैसे कि भूमिहीन श्रमिक, चरवाहे, महिलाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति – को व्यापार की शर्तों के आधार पर असंतुष्ट ही छोड़ा है। उनकी शिकायतों में अपर्याप्त मुआवज़ा, नौकरी देने के वादे से मुकरने से लेकर आजीविका के संकट जैसे मुद्दे शामिल हैं।

रिपोर्ट बताती हैं कि स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ठेकेदारों एवं दलालों द्वारा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्रों में संभावित रोज़गार की संख्या को अक्सर बढ़ा कर आंका जाता है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के पावागाडा सोलर पावर पार्क में, ठेकेदारों द्वारा किए गए रोज़गार के वादे का केवल दसवां हिस्सा ही स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आमतौर पर, स्थापना, संचालन और रखरखाव वाली कुशल तकनीकी भूमिकाओं की बजाय इनके लिए पैनल क्लीनर, गार्ड और घास काटने जैसी निम्न-कौशल वाली भूमिकाएं होती हैं।

सामाजिक प्रभाव आकलन को नकारात्मक सामुदायिक प्रभावों के खिलाफ उचित सुरक्षा उपायों के रूप में उद्धृत किया गया है, लेकिन आम तौर पर विदेशी निवेशकों और बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) द्वारा आर्थिक मदद प्राप्त बड़े डेवलपर्स को इन जांचों और उपायों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। इन सर्वेक्षणों से बाकी लोगों को मिलने वाली छूट अप्रभावित समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाल सकती है, जो परियोजना को पूरी तरह से अस्वीकार या बाधित कर सकते हैं।

आरई डेवलपर्स को समुदाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि एक प्रोजेक्ट अपने दीर्घकालिक लाभों के लिए अल्पकालिक लाभ प्रदान करने के अलावा भी कुछ करे। इसे कस्टम-बिल्डिंग (आवश्यकता-आधारित निर्माण) के द्वारा किया जा सकता है, एक प्रोजेक्ट को किसी साईट की विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप तैयार करके – चाहे वह सामाजिक, संस्कृति या पर्यावरणीय हो – व्यवसाय के ऐसे मॉडल के ज़रिए जो समुदाय के सामाजिक न्याय और आर्थिक लचीलेपन को सामने रखता है।

नियमित और समावेशी सहभागिता के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। आजीविका और भूमि उपयोग के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए लोगों को आमंत्रित करके और उनके लिए उपयुक्त समाधानों पर पहुंचने के लिए उनके साथ काम करके, आरई डेवलपर्स क्षेत्र में वास्तविक गेम चेंजर के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। वे स्थानीय कौशल का उपयोग कर सकते हैं, कौशल-विकास और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तराश सकते हैं और, स्थायी और व्यापक काम को सुनिश्चित करने वाली स्थायी आजीविका का निर्माण कर सकते हैं। (‘इंडियाज़ एक्सपेंडिंग क्लीन एनर्जी वर्कफोर्स’ अध्ययन के अनुसार, देश के सौर और पवन क्षेत्रों में 500 गीगावॉट लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की क्षमता है।)

इसके अलावा, एग्रीवोल्टेइक जैसे बहु-भूमि उपयोग मॉडल पर भी विचार किया जाना चाहिए, जहां भूमि का उपयोग फोटोवोल्टिक बिजली उत्पन्न करने और कृषि के लिए एक साथ किया जाता है। अनुकूलन आधारित ऐसे दृष्टिकोण किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम या सीमित कर सकते हैं और समुदायों को सक्षम बना सकते हैं कि वे भूमि से जुड़ाव और स्वामित्व की भावना को बनाए रख सकें।

डेवलपर्स और/या राज्य को परियोजनाओं की लाइफ-साइकल पूरी होने जाने के बाद भूमि के उपयोग में आये बदलाव के लिए सक्रियता के साथ योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे स्थानीय बदलाव में भी योगदान मिलता रहे। उनकी प्रभावशीलता की जांच और अचानक डेवलपर्स पर आने वाले खर्चों को रोकने के लिए रचनात्मक उपायों को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीक़े से लागू किया जाना चाहिए।

सौर परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर किए जाने वाले भूमि-ख़रीद के कारण प्रकृति के साथ स्थानिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, सौर पैनलों के लिए चरागाहों पर बसने वाले जानवर और पौधों को जब अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है तो इससे जैव विविधता नष्ट होती है। पवन टरबाइन के मामले में, टावर खड़े करने के लिए भूमि को समतल किया जाता है और टरबाइन के चौड़ी और बड़ी पत्तियों (150 फीट से भी लंबी ब्लेड) के लिए पेड़ों को काटकर सड़कें चौड़ी की जाती हैं, ख़ासकर जंगली इलाक़ों में, जिससे वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचता है।

कुछ छोटी पनबिजली परियोजनाएं (25 मेगावॉट से कम) एक अलग डोमिनोज़ प्रभाव पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि – स्थलाकृति, मिट्टी, जलीय विविधता और जैव विविधता पर निर्भर करता है – संभावित प्रभावों की श्रेणी में नदी का विखंडन, परिवर्तित जल रसायन और नदी में मछलियों की संख्या में कमी शामिल आदि भी शामिल हैं।

हालांकि, भारत ने अभी तक सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नियामक ढांचा नहीं बनाया है, लेकिन पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 से उन्हें मिलने वाली छूट, आवास और जैव विविधता के नुकसान के जोखिम को बढ़ा सकती है, और स्वच्छ ऊर्जा के सकारात्मक लाभ को कम कर सकती है। और जब पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के आदेश पर आयोजित किए जाते हैं, तो उनमें अक्सर मज़बूती और प्रतिबद्धता की कमी होती है। जूनियर कर्मचारियों के लिए चेकलिस्ट, वे परियोजना को प्रभावित करने वाले पूरे परिदृश्य के बजाय एक सीमित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और 20-25 सालों के दौरान उभरने वाली समस्याओं का अनुमान लगाने की बजाय केवल मूल्यांकन के समय स्पष्ट प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहां तक कि बहुत अधिक मेहनत और निष्पक्षता के साथ किए जाने के बाद भी निर्णयकर्ता इन आकलनों के परिणामों को हमेशा प्राथमिकता नहीं देते हैं।

सक्षम ईआईए, लंबे समय में डेवलपर्स, स्थानीय समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुश्किल साबित होने वाले वन्यजीव विस्थापन, प्रवासी मार्गों में व्यवधान, स्थानीय वनस्पति का क्षरण, जल स्रोतों का मोड़ जैसे पारिस्थितिक जोखिमों का अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें कम भी कर सकते हैं। जैसलमेर में एक पर्यावरणीय मूल्यांकन ने पवन और सौर डेवलपर्स को उन जोखिमों के प्रति सचेत कर दिया जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए पैदा करती हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाद में जमीन के नीचे केबलों को दफनाने की अतिरिक्त लागत से बचा जा सका। सार्वजनिक परामर्श (पब्लिक कंसल्टेशन) ईआईए की ज़रूरत होती है जो बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को स्थानीय समुदायों से उन पारिस्थितिक प्रभावों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करता है जो तत्काल प्रभाव से स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए इन आकलनों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। जब संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को पहले ही चिन्हित कर लिया जाता है, तो डेवलपर्स के लिए पहले से मौजूद समाधानों की बजाय प्रासंगिक समाधान तैयार करना आसान हो जाता है, जिससे उनके संसाधनों और समय की बचत होती है और स्थानीय लोगों का समर्थन और साथ भी मिलता है।

डेवलपर्स प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, जिससे वे अधिक लचीले और उत्पादक बन सकते हैं।

दुनिया के कुछ हिस्सों में, ‘सोलर गेजिंग’ की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया में खेती की ज़मीन को पहले सौर-पार्क में बदल दिया गया और जिसने अब चारागाह का रूप ले लिया है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आया है और मवेशियों को स्वस्थ भोजन प्रदान करके भूमि के इन टुकड़ों से अब दोहरे लाभ उठाये जा रहे हैं। और इसलिए, अपनी परियोजनाओं को कम प्रभाव वाले क्षेत्रों में स्थापित करके, स्थानीय परिस्थितियों के आधार इन परियोजनाओं की योजना बनाकर, और डिजाइन चरण में ही नवाचार का उपयोग करके, डेवलपर्स वास्तव में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर उन्हें अधिक लचीले और उत्पादक बन सकते हैं।

निम्न-कार्बन ऊर्जा सेक्टर के बढ़ने के साथ ही खनिजों की इसकी भूख भी बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, ऊर्जा सेक्टर द्वारा प्रेरित लिथियम, निकिल और कोबाल्ट जैसे मुख्य संक्रमण खनिजों (ट्रांजीशन मिनरल) का बाज़ार 2017 से 2022 के बीच में दोगुना हो गया है, और साल 2050 तक इसके छह गुना बढ़ने का अनुमान है। अपने सौर पीवी मॉड्यूल, पवन टरबाइन और बैटरी के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत ने अपने खनन कार्यक्रम में तेजी ला दी है और जम्मू और कश्मीर में नए लिथियम भंडार का दोहन करने की तैयारी कर रहा है, लिथियम भारत द्वारा आयात किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है।

लेकिन खनन के दुष्परिणाम-प्रदूषित भूजल, श्वसन संबंधी बीमारियां, मानवाधिकारों का उल्लंघन, बाल श्रम-कोयले से लेकर कोबाल्ट तक एक समान हैं, यह समस्या कमजोर नियमों के कारण गंभीर हो गई है। निरीक्षण और जवाबदेही के लिए बनी क्ठोर व्यवस्था के बिना, रिन्यूएबल सेक्टर को भी इन आरोपों के लिए हाइड्रोकार्बन-आधारित अपने पूर्ववर्ती सेक्टर की तरह ही दोषी ठहराया जा सकता है।

इस सेक्टर को एक अन्य जाल से भी सावधान रहना चाहिए जो लैंडफिल तक जाता है। भारत नवीनीकृत ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक बनने की दौड़ में शामिल है, और वह इससे पैदा होने वाले कचरे से भी जूझ रहा है। पहले से ही स्थापित सौर क्षमता का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण 2050 तक, भारत में 40 लाख टन फोटोवोल्टिक कचरा पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। सौर पीवी मॉडल का जीवन चक्र 25 से 30 वर्षों का होता है; वहीं बैटरी की उम्र तीन से 10 साल के बीच (इसकी रसायन पर निर्भर करता है) होती है; और पवन टरबाइन का जीवन चक्र 20 वर्षों में खात्मे पर पहुंच जाता है। साल 2050 तक, दुनिया भर में 430 लाख टन टरबाइन ब्लेड कचरा होगा। हालांकि, आरई घटक अपनी अंतिम तिथि से बहुत पहले ही आरई कचरा में तब्दील हो सकते हैं। परिवहन, स्थापना और संचालन, और ओलावृष्टि या तूफान जैसे मौसम की घटनाओं के कारण नुकसान हो सकता है। सौर कचरा निपटान के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी तंत्र की कमी आरई डेवलपर्स को अपनी सुविधाओं पर निष्क्रिय पीवी पैनलों के भंडारण के लिए मजबूर करती है, जिससे उनके कार्यबल और साइट को लीचिंग का ख़तरा होता है।

अनौपचारिक रीसाइक्लिंग चैनलों से गुजरने वाले पैनल और बैटरियां अपशिष्ट संचालकों को सीसा, कैडमियम, टिन और सुरमा जैसे खतरनाक तत्वों के संपर्क में लाती हैं, जिससे सतह और भूजल के प्रदूषण के माध्यम से उनके और पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता होता है।

कचरे की मात्रा कम करना, उपयोग योग्य सामग्री को पुनर्प्राप्त करना और संसाधनों को पुनर्जीवित करना प्रमुख है। आरई कचरे से जुड़ा पहले से ही एक सख़्त नियम है, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 उत्पादकों और विनिर्माताओं को इसके सुरक्षित प्रसंस्करण और निपटान के लिए जवाबदेह बनाता है।

मानव और पर्यावरणीय सुरक्षा के अलावा, जिम्मेदार पुनर्चक्रण का अतिरिक्त लाभ महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की पुनर्प्राप्ति है – जो मॉड्यूल की कुल सामग्री का 50 फ़ीसद हो सकता है। यह भारत के संसाधन स्वायत्तता से जुड़ता है, एक परियोजना जो सौर सेल खनिजों पर वैश्विक निर्यात नियंत्रणों को देखते हुए विशेष महत्व रखती है। कुछ सौर निर्माता, रीसाइक्लिंग इकाइयों की स्थापना और डेवलपर्स के लिए रीसाइक्लिंग सेवा समझौतों का विस्तार करके पहले से ही दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

शुरुआत में ही संपूर्णता में डिज़ाइन करना एक आदर्श दृष्टिकोण होता है।

हालांकि, पुनर्चक्रण कचरे की समस्या का केवल एक हिस्सा ही हल कर सकता है, क्योंकि बार-बार इस प्रक्रिया को दोहराए जाने पुनर्प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। आरई घटकों और बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक कंक्रीट, प्लास्टिक, खनिज और धातुओं जैसी सामग्रियों के मूल्य और आयु सीमा को बढ़ाने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण वही है जिसमें शुरुआत में ही संपूर्णता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाए।

रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक सर्कुलर वैल्यू चेन स्वच्छ तकनीकों द्वारा उत्पादित और विश्व स्तर पर स्वीकृत डिजाइन मानकों के आधार पर इष्टतम पुनर्प्राप्ति के लिए डिज़ाइन की गई सामग्रियों को नियोजित करेगी। विभिन्न हिस्सों के त्वरित और सुविधाजनक पुनर्प्रयोजन के लिए वैल्यू चेन स्वयं एक सहयोगी, क्रॉस-सेक्टोरल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संचालित होगी।

भारत में कुछ सौर पैनल निर्माता पहले से ही अधिकतम सामग्री पुनर्प्राप्ति के लिए विनिर्माण करके सर्कुलरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, जो मॉड्यूल का 90 फीसद तक हो सकता है। यदि पारंपरिक पैनल का मूल्य 100 रुपये था तो निष्कर्षण के लिए डिज़ाइन नहीं की गई इन पहली पीढ़ी के मॉड्यूल की रीसाइक्लिंग से केवल 2-3 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन रीसाइक्लिंग के उद्देश्य से बनाये गये 100 रुपये की क़ीमत वाले पैनल से रीसाइक्लिंग के बाद 30–40 रुपये तक प्राप्त हो सकते हैं।

सर्कुलरिटी के लिए एक मजबूत व्यावसायिक केस बनाना निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का एक तरीका हो सकता है। साथ ही, मूल्य और राजस्व धाराओं की शुरुआती पहचान करने से डेवलपर्स के लिए डिकमीशनिंग लागत को कम करने में मदद मिल सकती है।

अतीत ने हमें सिखाया है कि सामान्य व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ अपनाई गई गति और मात्रा, भविष्य में हमारी समस्याओं को पहले से अधिक बढ़ा देगी। नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था को अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए। एक न्यायसंगत और पुनरुत्पादक मार्ग की ज़रूरत है जिसे बनाने में एक व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मानक और सख़्त नियामक नीतियां मददगार साबित हो सकती हैं। उचित सरकारी विनियमन की कमी ने ईएसजी मानदंड – जो कि बड़े पैमाने पर विदेशी फाइनेंसरों और निवेशकों, एमडीबी और सेबी जैसे कॉर्पोरेट प्रशासन निकायों द्वारा अनिवार्य है – को इस सेक्टर के लिए सबसे मजबूत घेरा बना दिया है।

लेकिन मानकीकृत मेट्रिक्स और सख़्त निरीक्षण की अनुपस्थिति में, ईएसजी मानदंड एकपक्षीय हो सकता है जो कार्रवाई के लिए एक असमान, कभी-कभी निम्न और अक्सर स्वैच्छिक आधाररेखा निर्धारित करता है जो सुधार की बजाय क्षतिपूर्ति की बात करता है। हालांकि, आरई व्यवसाय जो सक्रिय रूप से और पूर्व-निर्धारित रूप से अपने संचालन के लिए उच्च मानक निर्धारित करते हैं, उनके चुने हुए स्थान पर उनकी पकड़ मजबूत होगी और वे अप्रत्याशित चुनौतियों के प्रति अधिक लचीले बनेंगे। वे अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को व्यापक सामाजिक-पारिस्थितिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करेंगे, और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने और पारदर्शी और निष्पक्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाएंगे।

तभी रिन्यूएबल ऊर्जा वास्तव में परिदृश्य को बदलेगी।

फोरम फॉर द फ्यूचर के एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के मुख्य रणनीतिकार सक्षम निझावन के सहयोग के साथ।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

कोरोना महामारी के दौरान पूरा देश प्रवासी मजदूरों की हज़ारों किलोमीटर लंबी पैदल यात्राओं का गवाह बना था। लेकिन प्रवास सिर्फ गांवों से शहरों की तरफ ही नहीं, बल्कि गांवों से गांवों में भी होता है। एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले ज़्यादातर मजदूर खेती के काम से पलायन करते है। इनकी समस्याएं कहीं ज़्यादा अदृश्य और व्यापक हैं।

राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में एक से दूसरे गांव में प्रवास करने वाले अधिकतर मजदूर आदिवासी समुदाय से आते हैं। इन आदिवासियों को अपने आसपास के गांवों में खेती का काम करना ठीक लगता है क्योंकि इससे वे अपने परिवार के साथ रह पाते है। भले ही, इसके लिए उन्हें अपने राज्य की सीमा पार करनी पड़ जाए।

कोटड़ा ब्लॉक, दक्षिण राजस्थान का आखिरी छोर है। यहां अधिकतर भील आदिवासी समुदाय बसता है। इन आदिवासियों की आजीविका ऐतिहासिक रूप से जंगलों से जुड़ी रही है। मसलन तेंदू (बीड़ी बनाने में उपयोगी) पत्ता बीनकर बेचना, बांस, विभिन्न औषधियां तथा अन्य लघु-वनोपज इनकी आय के स्त्रोत रहे हैं। लेकिन 30-40 साल पहले बने कुछ कानूनों ने आदिवासियों को उनके जंगल से दूर कर दिया। ख़ासतौर पर 1972 का वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य कानून लागू होने और 1983 में कोटड़ा में ‘फुलवारी की नाल अभयारण्य’ घोषित किए जाने के बाद इनका जीवन बहुत प्रभावित हुआ। कानूनों के प्रभावी होते ही, सरकारी महकमों ने इन्हें वनोपज लेने से रोक दिया।

चूंकि कोटड़ा राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है और यहां से महज 10 किलोमीटर दूर से गुजरात के खेत शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा दूरी ना होने के कारण भाषा और संस्कृति में कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए कोटड़ा के आदिवासियों ने शहरों में प्रवास करने की बजाय गुजरात के गांवों में प्रवास करना बेहतर समझा क्योंकि शहरों में जाकर रहना उनके लिए अपेक्षाकृत कठिन था।

राजस्थान से जुड़ने वाले उत्तरी गुजरात के दो जिलों साबरकांठा और बनासकांठा -जो गुजरात में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है- कृषि की नई तकनीक अपनाने वाले जिले हैं। यहां कई बड़े किसान बस्ते है जिनमें से एक पटेल समुदाय परंपरागत रूप से कृषि प्रधान समुदाय है। इनके पास कई एकड़ ज़मीन है और उन्हें स्थानीय मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। इन ज़िलों को साबरमती नदी पर बने धरोई बांध से पानी मिलता है और इसलिए इस इलाक़े में, साल में तीन-चार फसलें ली जा सकती हैं।

इसके अलावा, गुजरात में तेजी से औद्योगिक विकास होने की वजह से वहां के स्थानीय मजदूर जैसे ठाकुरडा समुदाय, अनु-सूचित जाति (एससी) और भूमि-हीन अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) जो खेती के काम करते थे, अब उनका रुझान थोड़ा कम हुआ है। उन्होंने गांव में काम करने की बजाय शहरों में बसना शुरू कर दिया है। इनके प्रवास के कारण गुजरात के किसानों को मज़दूरों की ज़रूरत लगी – जो राजस्थान के आदिवासी मजदूरों ने पूरी करी।

1. जमीन का आकार: कोटड़ा एक पहाड़ी इलाका है। यहां बहुत कम कृषि भूमि है। कुल उपलब्ध जमीन का बस 19 प्रतिशत इलाका ही सिंचाई लायक है। असंचित इलाका अधिक होने से आजीविका के साधन बेहद सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा, यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिलता है।

2. अवसरों का न होना: इलाक़े में जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, उनके भी परिवार बड़े होते जा रहे हैं और खेती की जमीन कम होती जा रही है। इतने लोगों का पालन-पोषण सिर्फ जमीन के भरोसे संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को जमीन बेचनी पड़ती है। खेती-किसानी के अलावा लोगों के पास ऐसा कोई कौशल भी नहीं है जिससे शहर जाकर कमाई की जा सके और ना ही आसपास ऐसे अवसर और सुविधाएं हैं।

3. एक साथ पैसों की जरूरत: शादी-ब्याह, गंभीर बीमारी, कुआं खुदवाने जैसी चीज़ों के लिए एक मुश्त रक़म की जरूरत पड़ती है। ऐसी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी प्रवास करना पड़ता है।

खेती-किसानी के काम में लगातार मजदूर की आवश्यकता होती है। अगर किसान मजदूर को दैनिक मजदूरी पर रखेगा तो वह अपेक्षाकृत बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि मजदूर को हर माह पैसे देने पड़ेंगे। और, यदि फसल खराब हुई तो अलग नुकसान होगा। इसलिए इस इलाके में दैनिक मजदूरी की जगह हिस्से की खेती अपनाई गई। हिस्से की खेती मतलब शेयरक्रॉपर—जिसे स्थानीय भाषा में ‘भागिया’ बोलते हैं। इसमें किसान को खेती से जो उत्पादन होता है उसका एक हिस्सा मजदूर को मिलता है। मसलन, किसान को एक फसल में 120 क्विंटल गेंहू प्राप्त हुए तो शेयर क्रॉपर (भागिया) को छठे हिस्से के हिसाब से 20 क्विंटल गेंहू पूरी फसल के दौरान की गई मजदूरी के तौर पर मिलेगा। अगर किसान कोई एडवांस पैसा देता है तो वह भी इसी में से काटा जाएगा। अगर इस फसल चक्र में मजदूरी के लिए अतिरिक्त मजदूर लगाए गए तो उनका भुगतान भी इसी छठे हिस्से यानी 20 क्विंटल से होगा।

आमतौर पर, सीज़न की शुरुआत में किसान और मजदूर के बीच एक मौखिक अनुबंध होता है। किसान 15-20000 रुपए मजदूर को एडवांस देता है। अनुबंध पक्का होने पर मजदूर खेती के काम में परिवार समेत लग जाएगा और पूरे खरीफ़ और कभी-कभी रबी सीज़न तक वहां रहेगा। यह छह महीने से साल भर का प्रवास हो सकता है।

ज़मीन के छह हिस्से कुछ इस तरह से विभाजित हैं: ज़मीन, पानी, बीज, खाद, नई तकनीक, और मजदूर। किसानों का कहना है कि नई तकनीक के कारण मज़दूरों को कम मेहनत करनी पड़ती है तो एक हिस्सा उसका भी रहेगा। लेकिन मजदूर के छठे हिस्से का कोई गणित नहीं है। मजदूर आसानी से मिल रहे हैं तो उसका खामियाजा मजदूर ही भुगतते हैं।

1. न्यूनतम मजदूरी: गुजरात में कृषि न्यूनतम मजदूरी 268 रुपए है। जब मजदूर शेयर क्रॉपिंग में जाते हैं तो यह मजदूरी घट कर ₹100 के करीब हो जाती है। न्यूनतम मजदूरी के मुक़ाबले यह हिसाब मजदूर के लिए बड़ा घाटा साबित होता है।

2. स्पष्ट कानून की कमी: हिस्से की खेती का कोई कानून नहीं है। मजदूर और मालिक के बीच यदि कोई विवाद हो जाए तो न्याय हो पाना बहुत मुश्किल है। श्रम अधिनियम में दैनिक मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है। लेकिन कृषि कार्यों में दैनिक मेहनताना जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए विवादित मामलों में कई बार स्वयं को मजदूर साबित करना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिना भुगतान के ही मजदूर को खाली हाथ घर वापस आना पड़ता है। एक मजदूर जब बाहर मजदूरी करने जाता है तो वह राजनैतिक और सामाजिक रूप से कुछ करने में सक्षम नहीं होता।

3. एडवांस का गणित: किसान मज़दूरों को एक साथ एडवांस देने की बजाय किस्तों में पैसा देते हैं। सबसे पहले, जब मजदूर खेत देखने जाता है तो वहीं सब तय हो जाता कि वह कितने मजदूर लाएगा और किसान उसे कितना एडवांस देगा। उदाहरण के लिए, अगर 30000 रुपए की बात हुई तो शुरुआत में किसान 15 हजार देगा और दूसरी किस्त राखी के त्योहार (अगस्त) पर देगा। जुलाई और अगस्त खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जून में बुवाई का काम शुरू होता है और अगस्त तक फसल के साथ खरपतवार हटाना, कीट नाशक स्प्रे जैसे मुख्य काम होते हैं। किसान एडवांस में जितना पैसा देता है, उतनी मजदूरी किसान उनसे करवा लेता है। अगर किसान की मजदूर के साथ नहीं बनती तो वह दूसरी किस्त दिए बगैर उसे रवाना कर देता है। इसमें मजदूर का पूरा साल खराब होता है क्योंकि मजदूर को अब कहीं कोई और नई जगह भागिया में रखने वाला नहीं होगा, सबने इस समय तक अपने-अपने हिस्सेदार रख लिए होंगे। ऐसे में मजदूर पूरे साल के लिए बेरोजगार हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार वह कर्ज में आ जाता है।

4. अतिरिक्त मजदूरी: खेती के काम में बहुत बार ऐसा होता है कि तय मजदूर के अतिरिक्त भी और मज़दूरों को काम में लगाना पड़ता है। अतिरिक्त मजदूरों की मजदूरी भागिया के हिस्से से दी जाती है। आमतौर पर भागिया भी इसे सही मानते हैं।

1. सस्ता एवं सामाजिक रूप से कमजोर मजदूर: एक से दूसरे गांव में प्रवास के चलते किसानों को साल भर के लिए एक सस्ता मजदूर मिल जाता है। मजदूर के दूसरे राज्य होने के कारण उस पर किसान के राज्य के नीतिगत कानून भी लागू नहीं होते हैं। राज्य सरकार भी प्रवासी मजदूरों की प्रति ज्यादा जवाबदेह नहीं है तो उनके मामले भी खुलकर सामने नहीं आते हैं। किसान भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्षम और सशक्त, स्थानीय मज़दूरों को रखने से परहेज़ करते हैं।

2. मनचाही फसल-मनचाहा हिस्सा: आदिवासी मजदूर शहरों में जाने की बजाय गांव में आना ज्यादा पसंद करता है। यह काम उसके लिए परिचित होता है और किसान यह बात समझ गए हैं। इसलिए मजदूर का हिस्सा किसान तय करते हैं। बनासकांठा में आलू की बहुत फसल होती है तो उसमें किसान 10वां हिस्सा तक देते हैं क्योंकि इसमें मुनाफ़ा ज़्यादा है।

3. मजदूरी खर्च: मजदूरी का सारा खर्चा मजदूर के हिस्से में जाता है। खेती का काम में लगभग 50 प्रतिशत लागत और 50 प्रतिशत मजदूरी में खर्च होता है। बीज, पानी, दवाई और बिजली का खर्च एक तरफ और मजदूरी एक तरफ। हिस्से की खेती में मजदूर के हिस्से से इन सभी कामों का और साथ ही, अतिरिक्त मजदूर का भी खर्चा निकल जाता है जिससे किसान का मुनाफा बढ़ जाता।

किसानों के लिए अभी तक एक ही नुकसान सामने आया है कि कई बार ऐसे भागिये किसान के हाथ लग जाते हैं जो एडवांस लेकर चले जाते हैं और काम पर नहीं आते हैं। ऐसा अभी तक 2-3 प्रतिशत केस में देखने को मिला है। किसान का पैसा और मजदूर दोनों चले जाते हैं तो उसे नया आदमी ढूंढना पड़ता है। एक अंदाज़े के मुताबिक़, गुजरात के इन दो ज़िलों में ही लगभग 90 हजार से ज्यादा किसान हैं और सबके पास अपने भागिये हैं। कृषि मजदूर का जब नाम आता है तो आज भी दिहाड़ी मजदूरों की धारणा मन में आती है। लेकिन उससे हटकर यह 30-40 हजार मज़दूर राजस्थान और गुजरात में हिस्से की खेती का काम करते हैं। इन मज़दूरों की जनसंख्या अभी तक किसी को दिखाई नहीं दी है।

अगर आप इस विषय के बारे में सरफ़राज़ शेख की आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो यहाँ सुनें।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।

—

यह एक व्यापक सच्चाई है और हम आदिवासियों का भी मानना है कि ज्ञान किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हजारों वर्षों से विभिन्न आदिवासी समुदायों द्वारा सहेजे गए ज्ञान को संरक्षित करना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे पिता, दिवंगत पद्मश्री डॉ रामदयाल मुंडा – एक प्रमुख विद्वान, लेखक, अनुवादक, संगीतकार और आदिवासी सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने मुझसे पहले इस संस्कृति को संरक्षित किया और मुझे यकीन है कि उनसे पहले भी तमाम लोग इसे इसी तरह संजोने का काम करते रहे होंगे। किसी संस्कृति को लुप्त होने के लिए केवल एक पीढ़ी की उपेक्षा चाहिए होती है और मैं वह पीढ़ी या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं।

पिछले एक दशक से कई आदिवासी समुदायों जैसे मुंडा, हो, भूमिज, संथाल वग़ैरह के सदस्य यहां आते हैं। ये सब टाटा स्टील फाउंडेशन के एक आदिवासी सम्मेलन संवाद में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके ज़रिये यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि हमारी परंपराएं आगे भी ऐसे ही फलती-फूलती रहें। इसके लिए इस वार्षिक आयोजन में हमारे कई वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन और उनकी मदद से प्रस्तुतियां भी की जाती हैं। इनमें नगाडा, ढुलकिस, डुमांग और डैंक सहित लगभग 500 विभिन्न वाद्ययंत्र शामिल हैं जो हमारी संस्कृतियों से बहुत गहराई से जुड़े हैं। यह प्रस्तुतियां पूरी तरह से एक सामुदायिक पहल होती हैं। हम ख़ुद संगीत का प्रवाह और धुन तय करते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई पेशेवर कोरियोग्राफर नहीं होता जो हमें मार्गदर्शन दे सके।

रिहर्सल के दौरान, जब विभिन्न आदिवासी समुदायों से आने वाले लोग एक साथ इकठ्ठा होते हैं तो हमें एक-दूसरे से बातचीत करने और सीखने का अनोखा अवसर भी मिलता है। आमतौर पर, हमारे पास एक-दूसरे से जुड़ने और अपनी सफलताओं-असफलताओं पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त मौक़े और मंच नहीं होते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासियों के रूप-रंग और पहनावे में अंतर के बावजूद दुनियाभर में उनके संघर्ष एक जैसे ही हैं। तेजी से बदलती दुनिया में, हम में से अनगिनत लोग अपने भूमि अधिकारों, अपनी परंपराओं और अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, इस तरह के नेटवर्क विचारों और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिहाज़ से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

गुंजल इकिर मुंडा एक शिक्षाविद् हैं जो भारत के विश्वविद्यालयों में आदिवासी संस्कृति से संबंधित विषयों को पढ़ा रहे हैं। वह आदिवासी कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य के संरक्षण के लिए समर्पित रांची स्थित संगठन रंबुल के सह-संस्थापक भी हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।

—

अधिक जाने: जानें कि गुजरात में राठवा समुदाय और अनुसूचित जनजाति के अधिकार क्या हैं?