विकास सेक्टर में गेम्स को अब तक एक सशक्त विधि के रूप में गंभीरता से नहीं अपनाया गया है, जबकि उनमें अलग-अलग खांचों को जोड़ने, विश्वास की नींव रखने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता निहित है। फिल्म, रेडियो और अन्य पारंपरिक एक-तरफा माध्यमों में, सामुदायिक भागीदारी की गुंजाइश नहीं होती है। वे केवल जानकारी प्रस्तुत करते हैं और दर्शक की समझने व व्याख्या करने की क्षमता पर निर्भर होते हैं। इसके विपरीत, गेम हमें सीधे एक परिस्थिति के भीतर ले आते हैं। इस परिस्थिति में हम केवल दर्शक न होकर क्रिया और निर्णय में भी सहभागी बनते हैं। यह भागीदारी का सबसे गहन और प्रभावशाली रूप है।

गेम्स की यही खासियत उन्हें जमीनी संगठनों और फेसिलिटेटर्स के लिए उपयोगी बनाती है। ये गतिविधियां लोगों के लिए सोचने, सीखने और सामूहिक कार्रवाई की ओर बढ़ने का माध्यम बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं कि शहरों की रूपरेखा और शहरी नियोजन की बेहतरी के लिहाज से गेम कितने उपयोगी हैं।

जब 1990 के दशक की शुरूआत में डिजिटल गेम ‘सिमसिटी’ लॉन्च हुआ था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह खेल हजारों युवाओं को आर्किटेक्ट या अर्बन प्लानर बनने के लिए प्रेरित करेगा। आज सिमसिटी और सिटीज: स्काइलाइन्स जैसे गेम्स या फिर गेम बिल्डिंग इंजन अनरियल का इस्तेमाल काल्पनिक शहरों को रचने के लिए किया जा रहा है। इन गेम्स में हीट आइलैंड इफेक्ट, परिवहन, आवास और भविष्य में आने वाली अन्य शहरी समस्याओं के समाधान वर्चुअल स्तर पर खोजे जा रहे हैं।

गेम कई तरह के होते हैं: शारीरिक गतिविधियों वाले खेल जिन्हें लाइव-एक्शन-रोल-प्लेइंग (एलएआरपी) भी कहा जाता है, बोर्ड गेम्स और डिजिटल गेम्स जो मोबाइल, कंसोल या कम्प्यूटर पर खेले जा सकते हैं। हर तरह के गेम के अपने यूजर, उपयोगिता और संभावनाएं हैं।

वर्तमान में भाषा सिखाने वाले एप, फिटनेस ट्रैकर्स से लेकर डेटिंग प्लेटफॉर्म्स और फायनेंशियल प्लानिंग टूल्स तक, गेम्स और गेमीफिकेशन अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। गेमिफिकेशन का मतलब है किसी भी साधारण गतिविधि को रोचक और प्रेरक बनाने के लिए उसमें खेलों के तत्व जोड़ना, जैसे अंक देना, बैज देना या लीडरबोर्ड पर रैंक दिखाना आदि। गेमीफिकेशन को विकास सेक्टर में भी अब एक ऐसे समाधान की तरह देखा जा रहा है जो कई तरह से मददगार हो सकता है। एक ऐसा समाधान, जो हमारी बहुत सी व्यवहार संबंधी आदतों, जैसे टालबराई करना, गलत खान-पान और सामाजिक अलगाव वगैरह को भी चुनौतियों, पुरस्कारों और उपलब्धि की भावनाओं के जरिए संबोधित कर सकता है।

उदाहरण के लिए, वर्तमान में स्कैंडिनेविया में जलवायु लचीलेपन (क्लाइमेट रेजिलिएंस) से जुड़े कुछ सबसे दिलचस्प प्रयोग किए जा रहे हैं। वहां लोग भविष्य की जलवायु आपदाओं और उनसे बचने के तरीकों से जुड़े काल्पनिक परिदृश्यों का अभिनय कर रहे हैं। यह एलएआरपी (लाइव एक्शन रोल प्ले) का एक उदाहरण है। सहभागी तरीके से कहानी कहने की यह पुरानी विधा है। इसमें प्रतिभागी किसी अनुभवात्मक गतिविधि के माध्यम से एक कहानी से जुड़े मुख्य पहलुओं को उभारते हैं। लेकिन फिर भी, सामाजिक सेक्टर में गेम अभी भी एक बेहद कम इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम है।

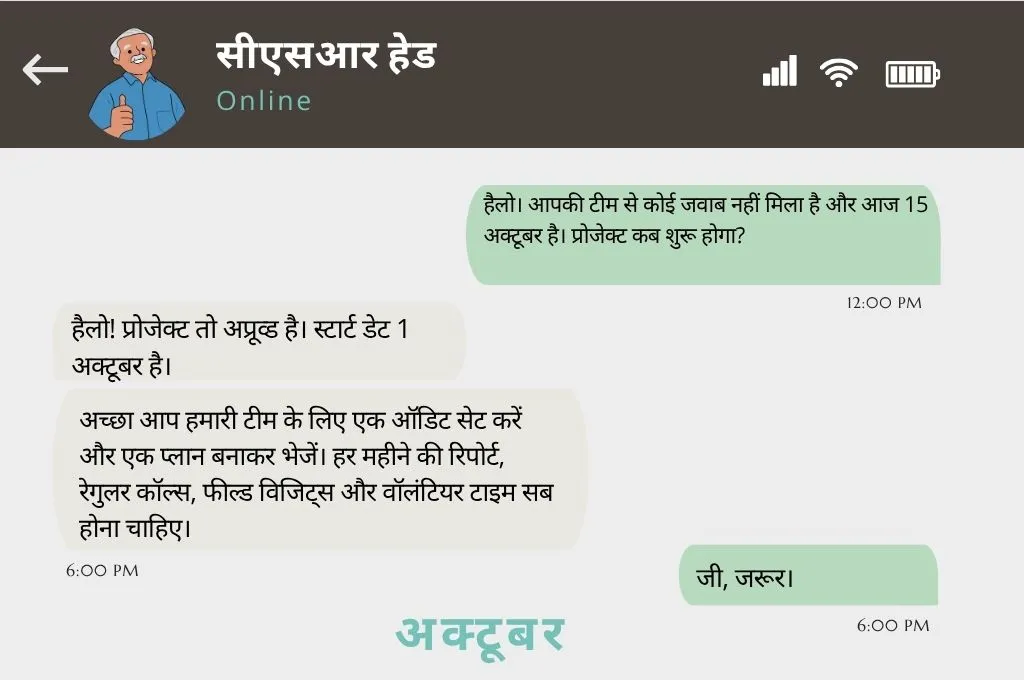

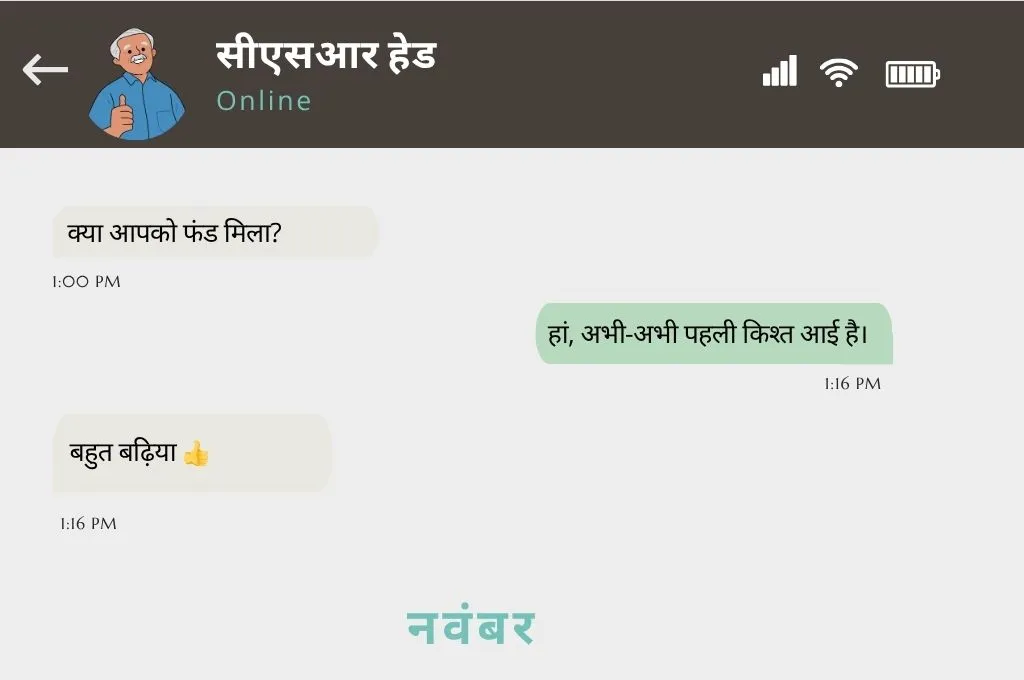

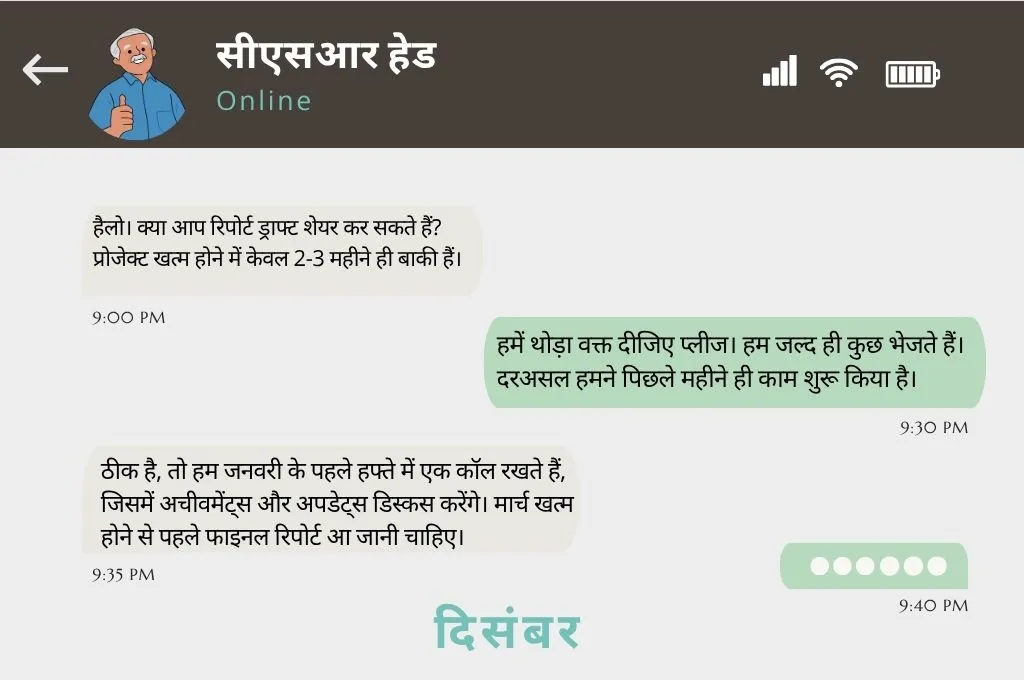

सिविक गेम्स लैब में हमारा उद्देश्य ऐसे गेम विकसित करना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोकतंत्र, मीडिया, जेंडर और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और उन पर संवाद बनाने में मदद करें। हमारे हर गेम की आधारशिला तीन प्रमुख सिद्धांतों पर टिकी है: वैज्ञानिक गहनता, सांस्कृतिक प्रासंगिकता और सामुदायिक स्वामित्व।

ऐसे गेम तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

एक गेम की संरचना, उसके विजुअल तत्व और उसकी कहानी (जिसे प्रतिभागी अनुभव करते हैं) को गढ़ने में भाषा, रूपक, इतिहास और साहित्य जैसे पहलुओं की भूमिका अहम होती है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के कोटागिरी में हम एक ऐसा गेम बना रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही और उसके कृषि व उससे जुड़ी आजीविकाओं पर पड़ रहे प्रभावों को समझने में मदद करेगा। इस गेम की कहानी और खेलने की प्रक्रिया फलदार पेड़ों के नुकसान के इर्द-गिर्द बुनी जा रही है। हर गेम में स्थानीयता का तत्व होना जरूरी है। यानी वह उस समुदाय की संस्कृति, भाषा और अनुभवों के अनुरूप ढला हो, जहां उसे खेला जाएगा। जब गेम्स को बिना इस संदर्भ के किसी और जगह ले जाया जाता है, तो यह स्थानीय जुड़ाव खो जाता है। उदाहरण के तौर पर, पश्चिम में ‘मार्केट’ की अवधारणा के उलट हमारे देश में ‘मंडी’ एक बिल्कुल अलग सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव का हिस्सा है।

गेम लोगों को जटिल मुद्दों को समझने, सामूहिक रूप से खेलने के अनुभव तैयार करने और अपनी कहानियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने का माध्यम बन सकते हैं। हमारा मूल विश्वास है कि गेम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे लोग जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर हैं या जो अपनी पहचान को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक ऐसा साधन मिले जो उन्हें सामाजिक भागीदारी और अधिकार दे सके। इसके जरिए ऐसे समुदाय अपने स्तर पर बदलाव लाने के नए तरीके निकाल सकें।

साल 2020 से 2022 के बीच, हमने ‘पोषण की पोटली’ नाम का एक कार्ड गेम बनाया था जो आहार विविधता, मातृ एवं शिशु पोषण और संतुलित भोजन बनाने व खाने की आदतों से जुड़ी सीखों पर आधारित है। यह गेम कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद बढ़ते कुपोषण को देखते हुए बनाया गया था। इस गेम को केंद्र और राज्य सरकारों के पोषण से जुड़े उद्देश्यों और संदेशों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

हमने ‘पोषण की पोटली’ को चार राज्यों में खेला और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन) के साथ गया जिले में संचालित किया।

इस गेम को बनाते हुए एक वैज्ञानिक और अकादमिक प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया था। इसे बनाते हुए हमने सार्वजनिक शोध, वैश्विक मानकों, महत्वपूर्ण शैक्षणिक अध्ययनों, कई प्रमुख एनजीओ कार्यक्रमों और राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जानकारियों को ध्यान में रखा था। इसके लिए हमने स्थानीय भोजन की जानकारी इकट्ठी की, फिर उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा, उनकी कैलोरी की गणना की और आखिर में इन्हें ऐसे बिंदुओं में बदला जिन्हें आसानी से समझा और खेला जा सके।

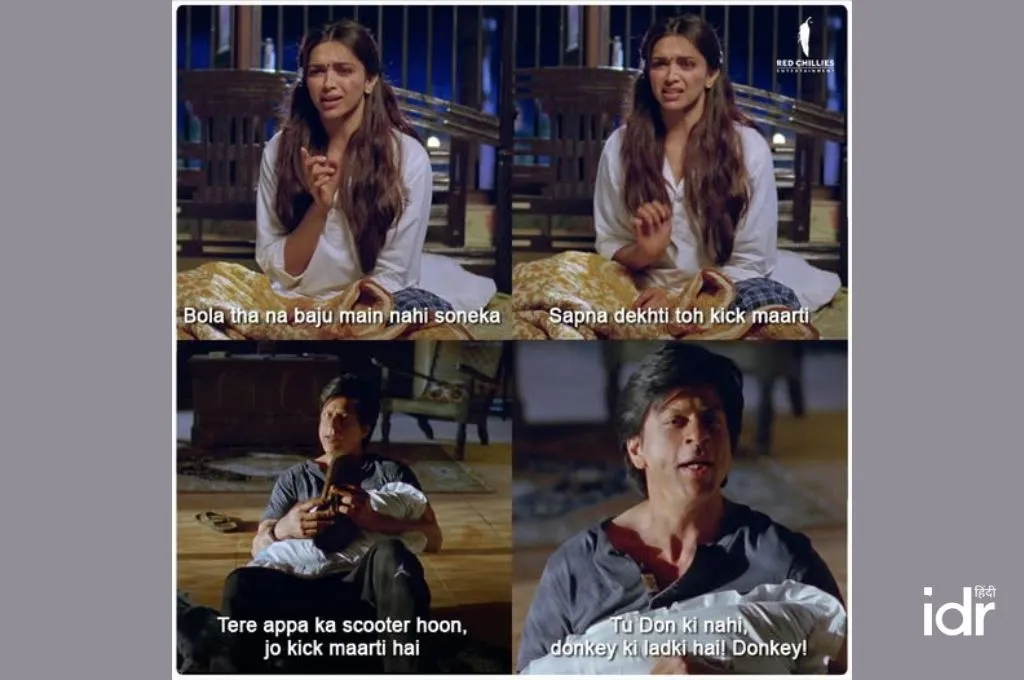

लगातार सुधार और प्रयोग की प्रक्रिया के जरिए (जैसे, खेल के कई संस्करण बनाना, उन्हें अमली जामा पहनाना, संरचना व विजुअल रूप को बेहतर करना) हमने इस गेम में समुदाय की आवाजों, उनके जीवन के अनुभव और घर-परिवार की रोजमर्रा की तू-तू-मैं-मैं को भी शामिल किया। इन सब पहलुओं से गेम का स्वरूप तय हुआ: पहले आहार समूहों को समझना; फिर लोकप्रिय गेम ‘हेड्स अप!’ की तर्ज पर खिलाड़ी एक कार्ड अपने माथे पर लगाते हैं और बाकी खिलाड़ियों से सवाल पूछकर यह अनुमान लगाते हैं कि उस कार्ड पर क्या लिखा है; अंत में, खिलाड़ियों को दो कार्ड सेट बनाने होते हैं। एक सेट में पूछा जाता है कि ‘आपने कल क्या खाया’ और दूसरे सेट में पूछा जाता है कि ‘आप कल क्या खाएंगे।’

जब हम यह गेम पहली बार गांवों में लेकर गए, तो हमें एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। अमूमन पुरुषों की दुनिया तक सीमित माने जाने वाला ताश का खेल महिलाओं के पास पहुंच रहा था और वे उसे पूरे उत्साह से खेल रही थीं। शुरुआत में हमने खेल का सामान्य तरीका अपनाया और महिलाओं से कहा कि वे गड्डी से ऊपर वाला कार्ड उठाएं। लेकिन एक महिला ने कार्डों पर बने फलों और सब्जियों को ध्यान से देखते हुए पूछा, “क्या इसमें और भी (कार्ड) हैं?”

गेम हमें सीधे एक परिस्थिति के भीतर ले आते हैं, इसमें हम क्रिया और निर्णय में भी सहभागी बनते हैं। यह भागीदारी का सबसे गहन और प्रभावशाली रूप है।

हमने सारे कार्ड जमीन पर फैला दिए। ठीक वैसे ही, जैसे मंडी में सब्जियां सजाई जाती हैं। इसके बाद वहां मौजूद महिलायें सहज प्रवृत्ति से जमीन पर बैठकर कार्डों को वैसे ही देखने लगीं, जैसे वे मंडी में ताजा सामान चुन रही हों। इस तरह मंडी खेल का केंद्रीय प्रतीक बन गई, जिसने खेल को महिलाओं के जीवन और अनुभवों से गहराई से जोड़ने का काम किया। दो साल बाद, एक स्वतंत्र आईपीएसओएस मूल्यांकन से पता चला कि गया की महिलाओं ने इस खेल के अपने संस्करण बना लिए हैं। एक संस्करण ‘हेड्स अप’ से मिलता-जुलता था, जिसमें आम और उड़द दाल जैसे शब्द कार्ड पर लिखे होते थे। महिलाओं ने इसे ‘बिंदी गेम’ नाम दिया था, क्योंकि वे माथे पर बिंदी की जगह कार्ड रखकर खेलती थीं।

हमारे अनुभव में एक अहम सीख यह रही कि लोगों में अक्सर जटिल नियमों के लिए धैर्य कम होता है। अगर गेम के नियम सहज न हों, यानी वे स्वाभाविक रूप से समझ में न आयें, तुरंत सीखे न जा सकें या उन्हें समझाने में बहुत समय लगे, तो पूरा गेम ही अपना आकर्षण खो देता है।

‘पोषण की पोटली’ के एक संस्करण में इसे साधारण पत्तों के खेल की तरह खेला जाता है: आप कार्ड चुनते हैं और कोई भोजन या व्यंजन बनाते हैं। यह करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि हम रसोई का माहौल बना सकें। लेकिन इसमें नियम थे कि कार्ड एक क्रम से ही चुने जाएंगे और यह खेल भागीदारी या समुदाय केंद्रित भी नहीं था। नतीजतन, यह संस्करण ज्यादा नहीं खेला जा सका।

बीते कुछ सालों में हमने कई गेम ऐसे बनाए हैं जो जागरुकता बढ़ाने, बदलाव और सुरक्षा के रास्ते बनाने और और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ये खेल लोकतंत्र की समझ, लैंगिक हिंसा, डिजिटल अधिकार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर केंद्रित रहे हैं।

जैसे-जैसे हम गेम्स को डिजाइन करने लगे और अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल करने लगे, हमें इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी कमी नजर आयी। विकास से जुड़ा संवाद आज भी अधिकतर एकतरफा है, जिसमें समुदाय या व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की जगह सीमित है। यह संवाद अक्सर लोगों की स्वाभाविक इच्छा को नहीं पहचानता, जिसके तहत वे खुद बदलाव लाना चाहते हैं। गेम इस यथास्थिति को चुनौती दे सकते हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

फ्लाइट की खिड़की से बादल देखने का प्लान था पर बस की छत पर हवा खा रहे हैं, शायद यही जमीन से असली जुड़ाव है।

दो लोग, एक बेड, एक तौलिया, और ब्रेकफास्ट इन्क्लूडेड के चक्कर में आधी रात को साथी की लात और खर्राटों ने नींद उड़ा रखी है!

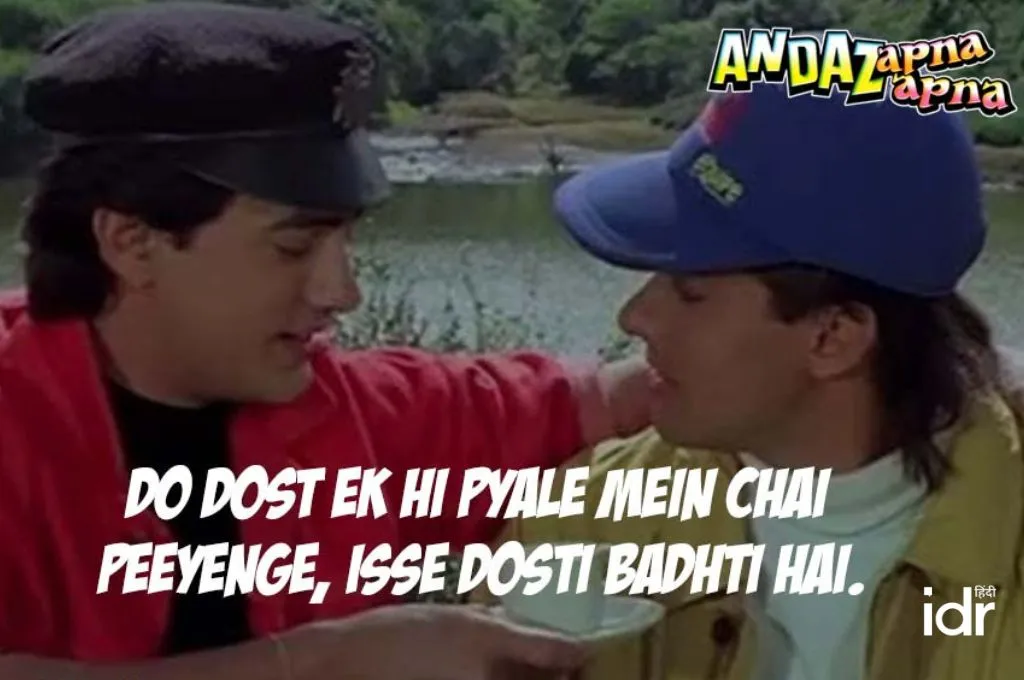

ये जय-वीरू की नहीं जरूरत की दोस्ती है। बजट नहीं है इसलिए चाय भी बांट रहे हैं और गम भी!

भइया किराया कम नहीं कर रहे हो तो एक आइडिया है… अगर ऑटो मैं चलाऊं तो?

फील्ड में संस्थाओं के साथ लंच करना वो हुनर है जहां ‘नेटवर्किंग’ और ‘बचत’ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं।

वापसी के सफर के लिए घर से पूड़ी-भाजी लेकर आए थे, लेकिन भाजी पहले ही खत्म है, अब पूड़ी कैसे खाऊं?

“हम अपनी यात्राओं की योजना उस समय के लिए बनाते हैं जब बारिशें जलाशयों को भर चुकी हों ताकि हमें और हमारे पशुओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। लेकिन बीते कुछ सालों से बढ़ती गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण सूखा बढ़ने लगा है। इसलिए अब हमारे लिए साझा संसाधनों (कॉमन्स) पर पहले की तरह निर्भर रहकर जीना मुश्किल हो गया है।”

राजस्थान के घुमंतू रैका और रैम्बारी पशुपालक समुदायों के नेता महेंद्र रैका की यह बात जलवायु परिवर्तन के उस असर की तरफ इशारा करती है, जिसका सामना आज भारत के कई घुमंतू, पशुपालक, आदिवासी और वनों में रहने वाले समुदाय कर रहे हैं। जलवायु संकट ने समुदायों के लिए साझा संसाधनों तक पहुंच और उनके साथ संबंध बनाए रखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है और इन संसाधनों पर भी इसके कई तरह के प्रभाव पड़े हैं।

वर्ष 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। 2025 में समय से पहले और अनियमित बारिश हुई जिसमें मानसून की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही तेज और भारी बारिश देखने को मिली। जलवायु पैटर्न में इस तरह के बदलाव की वजह से लंबे समय तक चलने वाला सूखा, अनिश्चित वर्षा और ऐसी अन्य चरम मौसमी घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में, वे समुदाय जो सदियों से जंगलों, तालाबों, चारागाहों और अन्य साझा संसाधनों को समझते, संजोते और जीवित रखते आए हैं; अब इन पारिस्थितिक तंत्रों को पहले से अधिक दबाव में पा रहे हैं।

यह स्थिति अनेक चुनौतियां पैदा करती है। साझा संसाधन (कॉमन्स) केवल स्थानीय समुदायों की जीवनरेखा ही नहीं हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा कवच भी हैं। ये स्थानीय जलवायु को संतुलित रखते हैं, जैव विविधता को सहारा देते हैं, भूजल का पुनर्भरण (रिचार्ज) करते हैं और कार्बन को अवशोषित करते हैं। जब समुदाय किसी आर्थिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय संकट में होते हैं तो यही संसाधन भोजन, पानी, चारा और आजीविका प्रदान करते हैं। इससे समुदाय जलवायु आघातों का सामना कर पाते हैं और दोबारा संभल पाते हैं।

फिर भी, जलवायु नीति और योजनाओं में इन साझा संसाधनों और उन्हें जीवित रखने वाले समुदायों की भूमिका अक्सर अनदेखी रह जाती है। यह अदृश्यता केवल पारंपरिक ज्ञान को ही हाशिये पर नहीं डालती है, बल्कि उन पारिस्थितिक तंत्रों को भी नजरअंदाज करती है जो समुदायों के लिए जीवटता बनाए रखने में सहायक हैं।

अनदेखी वाला यह रवैया जलवायु योजनाओं तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय नीतियों से लेकर वैश्विक वित्तीय ढांचों तक, साझा संसाधनों को अक्सर सिर्फ कार्बन भंडारण या उत्सर्जन घटाने के साधन के रूप में देखा जाता है। यह सीमित दृष्टिकोण दिखाता है कि जलवायु कार्रवाई कैसे जरूरत से ज्यादा शमन केंद्रित (मिटीगेशन फोकस्ड) है। इसलिए क्योंकि साझा संसाधनों यानी जंगल, जमीन या पानी को केवल आंकड़ों या रिपोर्टों में गिने जा सकते वाले पर्यावरणीय संसाधान माना जाता है, जबकि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। कॉमन्स को केवल मापने योग्य पारिस्थितिक संसाधन मान लेने वाली सोच न केवल कॉमन्स को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उन्हें संरक्षित करने वाले समुदायों को भी प्रभावित करती है।

वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1.73 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर-वन उपयोगों – जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक परियोजनाओं और बढ़ती संख्या में जलवायु शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया है। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की एक हालिया रिपोर्ट में 10 राज्यों के 31 मामलों का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े लगभग 48 प्रतिशत भूमि विवाद साझा भूमि पर हुए हैं। वहीं, 32 प्रतिशत मामलों में साझा और निजी दोनों तरह की भूमि शामिल थी।

इनमें से कई परियोजनाएं तथाकथित ‘बंजर’ या ‘वेस्टलैंड’ भूमि को निशाना बनाती हैं जो वास्तव में समुदाय-प्रबंधित चारागाह या वन भूमि होती हैं। कानूनी अस्पष्टता इस समस्या को और बढ़ा देती है। कानूनी पहचान या औपचारिक मान्यता के अभाव में ऐसी भूमि को खाली या इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध मान लिया जाता है, न कि उनके पारिस्थितिक और सामाजिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत के कई हिस्सों में सौर ऊर्जा पार्क इन्हीं चारागाह भूमि पर बनाए गए हैं जिन पर पशुपालक समुदाय सदियों से निर्भर रहे हैं। गुजरात के कच्छ में मालधारी समुदायों ने अपने पारंपरिक चारागाह तक पहुंच खो दी है क्योंकि वहां अब सौर पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

ये परिवर्तन भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को तो पूरा करते हैं, लेकिन अक्सर इनकी कीमत स्थानीय आजीविकाओं और पारंपरिक जमीन इस्तेमाल करने की प्रथाओं के भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती है।

भारत के नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिशों में अक्सर वन क्षेत्र को बढ़ाने के नाम पर एक प्रजाति वाले पेड़ों को लगाने यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन गैर-स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण और कृत्रिम बागानों से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और मौजूदा जैव विविधता को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस तरह की कुछ वृक्षारोपण नीतियां वास्तव में कार्बन अवशोषक बनने के बजाय साझा संसाधनों, जलवायु और समुदायों पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं।

उदाहरण के तौर पर, ग्रीन इंडिया मिशन उन तथाकथित बंजर या अनुपयोगी भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देता है जो वास्तव में समुदायों द्वारा प्रबंधित चारागाह या वन भूमि होती हैं। इसी तरह, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (कैम्पा) के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वनीकरण गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराती है। हालांकि यह अधिनियम विशेष रूप से जलवायु से संबंधित कानून न हो, लेकिन इसे अक्सर कार्बन अवशोषण से जुड़ी जलवायु संबंधी दलीलों के माध्यम से उचित ठहराया जाता है। इससे बड़े पैमाने पर वनीकरण की परियोजनाएं उन भूमियों पर लागू की जाती हैं जो वास्तव में साझा संसाधन, विशेष रूप से वन-साझा संसाधन होती हैं। अक्सर यह सब ग्राम सभाओं की सहमति के बिना किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) का उद्देश्य भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश के वन क्षेत्र को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना है। हालांकि एकता परिषद के रमेश शर्मा बताते हैं कि इस योजना के कार्यान्वयन में सागौन, सेमल और बांस जैसे वाणिज्यिक प्रजातियों के बागान बड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। इनसे वन-निर्भर समुदायों को आजीविका का कोई लाभ नहीं मिलता है। इन परियोजनाओं के लिए भूमि का स्रोत अक्सर सरकार के ‘लैंड बैंक’ होते हैं, जिनमें कई गांवों की साझा भूमि और वे वन क्षेत्र शामिल होते हैं जिन्हें आदिवासी और ग्रामीण समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल और संरक्षित करते आए हैं।

ऊपर जिक्र की गई सभी प्रक्रियाओं को सोचते या जमीन पर उतारते समय अक्सर समुदायों की भूमिका और सहमति को हाशिये पर रखा जाता है। नीतिगत ढांचे भले ही भागीदारी की बात करें, लेकिन यह भागीदारी केवल परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रहती है, न कि उन नियमों के निर्धारण तक जो पहुंच और अधिकार तय करते हैं।

नीति निर्माताओं और डेवलपर्स के लिए जो आमतौर पर व्यक्तिगत स्वामित्व से निपटने के आदी हैं, यह प्रक्रिया प्रशासनिक रूप से जटिल हो जाती है।

रमेश शर्मा बताते हैं, “ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि आदिवासी और गांव के लोग जंगल की रक्षा करने और स्थानीय पौधों-जानवरों को पहचानने में माहिर होते हैं, इसलिए सरकार की ऐसी योजनाओं (जैसे सीसीटीएस) का जिम्मा पर्यावरण, ग्रामीण विकास या आदिवासी मंत्रालय को होना चाहिए। लेकिन असल में इसे ऊर्जा मंत्रालय संभालता है और इसकी देखरेख ऊर्जा दक्षता विभाग करता है, जिसमें समुदायों से राय लेने की बहुत जरूरत नहीं होती है।”

वे आगे कहते हैं, “यह दिखाता है कि जलवायु शासन समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर तकनीकी और बाजार-प्रेरित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है – जहां पारिस्थितिक और सामाजिक पहलुओं की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है।”

राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एसएपीसीसी) में चारागाह भूमि और वनों के क्षरण तथा समुदायों की भागीदारी की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह भागीदारी आमतौर पर जागरूकता बढ़ाने या परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक सीमित रहती है। इसे निर्णय लेने या शासन प्रक्रियाओं में समुदायों की वास्तविक भागीदारी में इसका रूपांतरण नहीं होता है।

पर्यावरणविद और शोधकर्ता कांची कोहली कहती हैं कि जलवायु या पर्यावरण नीतियों में ऐसी अनदेखी अक्सर रणनीतिक होती है। जैसे ही किसी भूमि को ‘साझा संपत्ति संसाधन‘ के रूप में मान्यता दी जाती है तो इससे सामूहिक उपयोग, अधिकार और साझा शासन को मान्यता देनी पड़ती है। यदि यह प्रभावित होता है तो मुआवजे की मांग उठती है। नीति निर्माताओं और डेवलपर्स के लिए जो आमतौर पर व्यक्तिगत स्वामित्व से निपटने के आदी हैं, यह प्रक्रिया प्रशासनिक रूप से जटिल हो जाती है। आप किससे परामर्श करेंगे? साझा संसाधन का मूल्यांकन कैसे करेंगे? और मुआवजा किस बात का देंगे?- ऐसे सवाल सामने आते हैं।

फलस्वरूप, नीतियां अक्सर कॉमन्स को परे रखकर बनाई जाती हैं— इसलिए नहीं कि साझा संसाधन मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें स्वीकार करना शासन, विकास और पर्यावरण संरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को फिर शुरूआत से गढ़ने की मांग करता है।

आदिवासी, पशुपालक, वन-आश्रित और ग्रामीण समुदायों के लिए कॉमन्स कोई अमूर्त नीतिगत चुनौती या सिर्फ कार्बन अवशोषक नहीं हैं – बल्कि ये ऐसे जीवंत तंत्र हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन और लचीलेपन को बनाए रखते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित शमन और कार्बन-केन्द्रित दृष्टिकोण अक्सर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि ये समुदाय संकटों से निपटने के लिए पहले से ही साझा अधिकारों, नियमों, परंपराओं और जिम्मेदारियों पर आधारित सामूहिक शासन प्रणाली के जरिए लगातार अनुकूलन करते आ रहे हैं।

शोधकर्ता अरुण अग्रवाल ने अपने बहुराष्ट्रीय शोध में बताया है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए समुदाय पांच प्रमुख रणनीतियां अपनाते हैं —

इन रणनीतियों की सफलता के प्रमाण भारत के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं जहां समुदाय बदलते जलवायु पैटर्न के बीच इन्हें अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा के कोरापुट जिले में गदबा समुदाय की आदिवासी महिलाएं पारंपरिक ज्ञान और सांझा संसाधन शासन प्रणालियों को पुनर्जीवित करके पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के प्रयासों में आगे रही हैं। पिछले 10–15 वर्षों में वन क्षरण के कारण उन्हें फलों, औषधीय पौधों, पानी और वन्यजीवों तक पहुंच में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। इसके जवाब में, स्प्रेड संगठन की मदद से महिलाओं ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में ही वन और जल संरक्षण को शामिल कर, समुदाय स्तर पर दोबारा से स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

इसलिए जरूरत एक ऐसे दृष्टिकोण की है जो समुदायों को सिर्फ हितधारक न समझे, बल्कि जलवायु लचीलेपन के संरक्षक के रूप में माने।

समुदाय ने अपने गांवों के संसाधनों का नक्शा तैयार किया है ताकि पता लगाया जा सके कि वन और चारागाह समय के साथ कैसे सिकुड़ गए या बदल गए। उन्होंने सामुदायिक वन नियम भी बनाए जैसे केवल मृत या सूखी लकड़ी का उपयोग, चराई और कटाई क्षेत्रों का घुमाव में रखना और प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए बीज छोड़ना। इसके अलावा, उन्होंने 50 वर्षों का वन आकलन किया, 22 दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की है और सामुदायिक नेतृत्व वाली पुनर्जीवनी योजना शुरू की।

हालांकि, कांची कोहली कहती हैं, “नीतियां, शायद ही कभी इन पहलों को ‘जलवायु रणनीति’ के रूप में देखती हैं। इन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, ये बड़े पूंजी निवेश को आकर्षित नहीं करतीं, और न ही ऊपर से नीचे तक की परियोजना मॉडल में फिट बैठती हैं। सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय समुदायों की ये विधियां उस सोच को चुनौती देती हैं कि जलवायु संकट का सामना करने में केवल राज्य या बाजार ही मुख्य भूमिका निभाते हैं।”

इसलिए जरूरत एक ऐसे दृष्टिकोण की जो है जो समुदायों को सिर्फ हितधारक न समझे, बल्कि जलवायु लचीलेपन के संरक्षक के रूप में माने। इसका मतलब है कि उनके ज्ञान, शासन प्रणाली और समाधान को केवल सहायक न मानकर अनुकूलन और निवारण की मुख्य रणनीति के रूप में स्वीकार किया जाए।

सबसे पहले समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था का समर्थन और सशक्तिकरण करना होगा। हस्तक्षेपों में एक पैमाने पर आधारित मॉडल, जिसमें ऊपर से आने वाले निर्देशों को नीचे लागू करने का नजरिया अपनाया जाता है, की बजाय पारंपरिक तरीकों को अपनाना होगा। यही जलवायु समाधानों की सोच का केंद्र होना चाहिए। इसके लिए तीन बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

समुदायों ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अनुकूलन और शमन (मिटीगेशन) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जंगलों की रक्षा, चारागाहों का पुनर्जनन, जल संरक्षण, और संसाधनों की रोजमर्रा की देखभाल जैसी गतिविधियां उन्हें जलवायु झटकों से उबरने, उत्सर्जन को नियंत्रित करने, भूजल को पुनर्भरण करने, और स्थानीय जलवायु को ठंडा रखने में मदद करती है।

उदाहरण के तौर पर, ओडिशा के पुनासिया गांव को देखा जा सकता है। 1980 के दशक में जब यहां जंगलों की कटाई से वनों का क्षरण हुआ तो बहुत से लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। लेकिन बीते दो दशकों में गांव की महिलाओं ने साल, महुआ और बांस जैसे स्थानीय पेड़ों को लगाकर 50 एकड़ बंजर जमीन को फिर से हरा-भरा कर दिया है। इससे न केवल क्षेत्र में आजीविका के अवसर लौटे हैं बल्कि स्थानीय जलवायु भी संतुलित हुई है। यह पुनर्जीवित वन क्षेत्र एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है जो तापमान को कम करता है, वर्षा लाता है, भूमिगत जल को रिचार्ज करता है और जैव-विविधता व प्राकृतिक आवासों की रक्षा करता है।

लेकिन वर्तमान कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क—जैसे भारत का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और सीसीटीएस—बहुत सीमित, खरीदार-केंद्रित दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। इनमें जंगलों, आर्द्रभूमियों और साझा संसाधनों को मुख्य रूप से कार्बन भंडार के रूप में देखा जाता है। वहीं, उनके खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन, जैवविविधता और सांस्कृतिक जीवन में योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन योजनाओं की लागत तय करना, सत्यापन और क्रेडिट का प्रवाह आदि सब कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों और बाजार के बिचौलियों के नियंत्रण में होता है जिससे आमतौर पर समुदाय हाशिए पर रह जाते हैं।

जून 2024 तक, भारत के सीसीटीएस में समुदायों को निर्णय-प्रक्रिया या निगरानी में शामिल करने के लिए किसी औपचारिक तंत्र का प्रावधान नहीं था। इससे यह बड़ा सवाल सामने आता है कि कार्बन ऑफसेट का संचालन वास्तव में कौन करता है। इसलिए जलवायु नीतियों को केवल बातों से हटाकर सशक्त तंत्र, पारदर्शी निगरानी और समुदायों के अधिकारों एवं आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उपायों की दिशा में बढ़ना होगा।

इस तरह के प्रयासों के बिना, अनुकूलन और शमन (मिटीगेशन) प्रयास एक-दूसरे के विपरीत काम करने का खतरा पैदा करते हैं। इनसे उत्सर्जन घटाने के नाम पर समुदायों की आजीविका छिन जाती है और उनके द्वारा लंबे समय में विकसित किया गया लचीलापन कमजोर पड़ सकता है।

इसके विपरीत, यूरोपीय संघ जैसे परिपक्व बाजारों में ऐसे सुरक्षा प्रावधान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां उत्सर्जन-प्रधान गतिविधियों को उन देशों में न ले जाएं जहां नियम ढीले हैं। साथ ही, सिविल सोसाइटी संगठन भी इन प्रणालियों की निगरानी और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में पहले से ही ऐसे संवैधानिक और कानूनी ढांचे मौजूद हैं जो समुदायों की भूमिका को मान्यता देते हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। अनुसूची V, पेसा कानून (1996) और वनाधिकार अधिनियम (2006) ‘मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति (फ्री, पीरियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट- एफपीआईसी)’ के सिद्धांत को मान्यता देते हैं और ग्राम सभाओं को आदिवासी भूमि की रक्षा और संसाधनों के स्व-शासन का अधिकार देते हैं। इन कानूनों का सही कार्यान्वयन सामुदायिक शासन की नींव को मजबूत करता है।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में सामुदायिक प्रबंधन के अनेक उदाहरण हैं। राजस्थान के कल्याणपुरा वॉटरशेड में समुदायों, ग्राम पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों ने मिलकर बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया जिससे खेती और चारागाह दोनों को बहाल किया जा सका। केरल और तमिलनाडु में मछुआरा समुदाय ‘पडु’ जैसी पारंपरिक प्रणालियों के जरिए मछली पकड़ने के क्षेत्र बराबरी से साझा करते हैं। वहीं, ऊरु पंचायतें, करायोगम्स और पेरिश समितियां जैसे सामाजिक-धार्मिक संस्थान तटीय साझा संसाधनों का पर्यावरण के लिए उपयुक्त तरीकों से प्रबंधन करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की हालिया रिपोर्ट ‘इनेबलिंग राइट्स, सेक्योरिंग फ्यूचर्स’ ने कुछ अहम सिफारिशें दी हैं। इसमें जिक्र किया गया है कि कैसे सरकार की योजनाएं जैसे एससीए टू टीएसपी, आईटीडीपी, मनरेगा और एनआरएलएम आदि के जरिए भूमि विकास और वनीकरण से संबंधित कार्यों में समन्वय स्थापित कर समुदायों के अधिकारों को मजबूत कर सकती हैं। इसके अलावा, राज्य एजेंसियां मानचित्रण और भूमि सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय सहायता देकर वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकती हैं। साथ ही, कल्याण और रोजगार योजनाओं को समुदाय द्वारा संचालित साझा संसाधनों के शासन के अनुरूप बना सकती हैं।

भूमि और कॉमन्स के नुकसान की भरपाई केवल मुआवजे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कॉमन्स केवल आर्थिक संपत्ति नहीं हैं। वे खाद्य, जल, संस्कृति और सामुदायिक लचीलापन के स्रोत हैं। इसलिए सामाजिक न्याय को जलवायु और ऊर्जा योजनाओं के केंद्र में रखना आवश्यक है, ताकि जिन समुदायों के संसाधनों से ये परियोजनाएं संभव हो रही हैं, उन्हें पीछे न छोड़ दिया जाए।

इसके लिए ऐसे ढांचे यानी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो:

उदाहरण के तौर पर, भूमि उपयोग के नए डिजा़इन समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे डिजा़इनों में ऊंचे सोलर पैनलों के नीचे फसलें, पशुधन या मछली उत्पादन किया जा सकता है। इससे समुदाय खाद्य उत्पादन बनाए रखते हुए ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तमिलनाडु में पवन चक्कियों के नीचे की जमीन को लीज पर देने से किसानों को बिजली राजस्व का हिस्सा मिला है। यह दिखाता है कि किस तरह न्यायपूर्ण डिजाइन जलवायु समाधान को स्थानीय आजीविका से जोड़ सकता है।

जैसे-जैसे भारत जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए बड़े बदलावों का सामना कर रहा है उससे आगे का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो समुदायों और उनके संरक्षण को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखे; न कि उन्हें हाशिए पर धकेले।

नोटः गोपनीयता बनाए रखने के लिए लेख में कुछ नाम बदल दिए गये हैं।

राकेश स्वामी और पूजा राठी ने भी इस लेख में योगदान दिया है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

मिज़ोरम इस्कुट ग्रोअर्स एसोसिएशन की स्थापना 1982 में सिहफिर गांव में हुई थी। बाद में, यह फर्म्स एंड सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 के तहत एक पंजीकृत संस्था बन गई। आज अलग-अलग गांवों और कस्बों में हमारी नौ शाखाएं हैं, लेकिन हमारा मुख्यालय अब भी सिहफिर में ही है।

सिहफिर कभी इस्कुट (चायोट) की भरपूर पैदावार के लिए जाना जाता था। हर दिन 20-30 ट्रक असम के सिलचर में इसका निर्यात करते थे। लेकिन बीते एक दशक में इसकी उपज में बहुत गिरावट आई है। इस्कुट की पैदावार बारिश पर बहुत अधिक निर्भर होती है और बसंत के मौसम में पानी की कमी होते ही पौधे सूख जाते हैं। हाल के कुछ सालों में बारिश अनियमित और अप्रत्याशित हो गई है, जिससे दिक्कतें और बढ़ गई हैं। जिन किसानों के बगीचे झरनों के आसपास हैं और जिन्हें पशुपालन के चलते खाद उपलब्ध है, उनकी पैदावार अब भी अच्छी हो रही है। लेकिन हम में से ज्यादातर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और हमारे बगीचे बंजर पड़े हैं।

हमारी पहुंच ऐसे उर्वरकों (फर्टिलाइजर) तक भी नहीं है, जिनसे जमीन में जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई हो सके। पहले बागवानी और कृषि विभाग इन्हें या तो मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया करते थे। लेकिन अब हम पूरी तरह से प्राइवेट डीलरों और एजेंट्स पर निर्भर हैं, जिनकी भारी-भरकम कीमतें अदा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। इसके अलावा, किसी और तरीके से उर्वरकों की उपलब्धता भी नहीं सुनिश्चित हो पाती है। सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंट सिलचर से जो उर्वरक मंगवाते हैं, वे उन्हें मिज़ोरम पहुंचने के साथ ही म्यांमार के लिए रवाना कर देते हैं।

मुझे मालूम है कि मिज़ोरम की तुलना में म्यांमार में इसकी मांग ज्यादा है। यहां सिहफिर में भी, जहां उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग होता है, कुल मांग म्यांमार की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में स्टॉक बचा रह जाने से एजेंटों को नुकसान होता है। इसलिए व्यवसायिक नजरिए से उनका इसे म्यांमार भेजना देना उचित ही है। लेकिन किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है।

हमारे सामने खड़ी समस्याओं को सुलझाने के बजाय, सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। हमें बस इतना पता है कि हमें इसे अपनाना है। लेकिन अब तक जैविक खेती से जुड़े न तो कोई ठोस दिशा-निर्देश दिए गए हैं और न ही यह बताया गया है कि किस तरह की फसलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि जैविक खेती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिलहाल हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम पूरी तरह से केवल जैविक तरीकों पर ही निर्भर हो जाएंगे तो धीरे-धीरे हमारी उपज होना बंद हो जाएगी।

जोसान्गलिआन तोचांग मिज़ोरम इस्कुट ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रमुख हैं।

जैसे मालसॉमदॉन्गलिआनी तारा, आईडीआर नॉर्थ-ईस्ट फेलो 2025-26 को बताया गया।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानिए, क्यों एक डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माता ने हिंदी सीखने के लिए मिज़ोरम से असम की यात्रा की।

भारत के जंगल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका, संस्कृति और पहचान का आधार भी हैं। इन जंगलों से जुड़े समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) और पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) जैसे कानून संवैधानिक मान्यता देते हैं। ऐसे में जब हम ‘अधिकार’ की बात करते हैं तो भाषा बहुत मायने रखती है। इन कानूनों की भाषा अक्सर जटिल और तकनीकी होती है, जिसके चलते लोग अपने ही अधिकारों से दूरी महसूस करते हैं। यह दूरी केवल भाषाई नहीं, बल्कि समझ और भागीदारी की भी होती है।

हमारा मानना है कि इन कानूनों की समझ तभी गहरी हो सकती है, जब हम उनसे जुड़े शब्दों के अर्थ को समुदायों के नजरिए से समझें। ऐसे में, एक सरल शब्दकोष तैयार करना इसलिए आवश्यक है ताकि जिन आम लोगों और समुदायों के लिए ये कानून बनाए गए हैं, वे इन्हें बेहतर समझ सकें। साथ ही कार्यकर्ता, संस्थाएं, विद्यार्थी, अधिकारी और नीति-निर्माता भी इन शब्दों के अर्थ, संदर्भ और महत्व को स्पष्ट रूप से जान सकें।

यह पहल ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। कारण यह कि अधिकार केवल कागजों में नहीं, समझ और संवाद में जीवित रहते हैं। यह शब्दकोष उसी समझ और संवाद को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

अनुसूचित जनजातियां भारत के वे आदिवासी समुदाय हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में विशेष रूप से अधिसूचित या सूचीबद्ध किया गया है, ताकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से हुए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव से उभरने में मदद मिल सके। ये वे समुदाय हैं, जो पीढ़ियों से जंगलों, पहाड़ों और गांवों में रहते आए हैं और जिनकी संस्कृति, भाषा, परंपराएं और जीवनशैली बाकी समुदायों से अलग हैं। भारत में कई घुमंतू व चरवाहा समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में अधिसूचित किया गया है, लेकिन उनकी सूची और वर्गीकरण राज्यों के अनुसार अलग-अलग हैं।

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता दी गयी है। इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में पांचवीं और छठी अनुसूचियां बनायी गयी हैं, जिनमें स्वशासन, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के नियंत्रण की व्यवस्था है। साथ ही, पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम इन जनजातियों के पारंपरिक जीवन, संस्कृति और जंगल से जुड़े अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं।

अन्य परंपरागत वन निवासी वे लोग हैं जो अनुसूचित जनजातियों में नहीं आते, लेकिन पीढ़ियों से जंगलों से अपना जीवनयापन करते आए हैं। ये समुदाय जंगल से लकड़ी, चारा, फल, औषधियां, लघु वनोपज जैसी चीजें लेते हैं या खेती-बाड़ी के लिए जंगल की जमीन का उपयोग करते हैं।

एफआरए में इस शब्द का जिक्र पहली बार आता है। जब इस कानून के बनने की कवायद हुई, तो कई ऐसे गैर-आदिवासी समुदायों की मुश्किलें सामने आयीं जो हमेशा से जंगलों में रहे हैं, पर उन्हें कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। कानून की धारा 2(ओ) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति या समुदाय जो कम-से-कम तीन पीढ़ियों (लगभग 75 वर्ष) से जंगलों में रह रहे हैं और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं, उन्हें ‘अन्य परंपरागत वन निवासी’ माना गया है।

वन अधिकार कानून उन्हें भी जंगल में रहने, खेती करने, लघु वनोपज एकत्र करने और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार देता है। ऐसे समुदायों में गुर्जर, यादव, कोल, धानुक, लोधी, नाई, बढ़ई, लोहार, चर्मकार, या वन सीमा के पास बसे ग्रामीण समुदाय शामिल हो सकते हैं। ऐसे समुदाय भले ही ‘जनजाति’ न हों, पर जंगल से अपनी आजीविका और परंपरागत जरूरतों की पूर्ति करते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां और यहां क्लिक करें।

ऐतिहासिक अन्याय से आशय उस लम्बे समय से चले आ रहे अन्याय से है, जो आदिवासी और वनाश्रित समुदायों के साथ हुआ है। उदाहरण के लिए, उन्हें जंगलों से बेदखल करना, उनके परंपरागत अधिकारों का हनन और सरकारी कानूनों के जरिए उनकी जमीनों व संसाधनों से उन्हें वंचित करना।

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने जंगलों को ‘सरकारी संपत्ति’ घोषित किया था। भारतीय वन अधिनियम (1865, 1878, 1927) के माध्यम से राज्य ने जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसके तहत समुदायों के निस्तार अधिकार, लघु वनोपज संग्रहण और पारंपरिक उपयोग प्रतिबंधित कर दिए गए। आजादी के बाद भी कई दशकों तक यह अन्याय जारी रहा, क्योंकि समुदायों को अधिकारों की कानूनी मान्यता नहीं मिली।

इसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया गया। इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि यह कानून ‘ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने’ के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि जंगल के असली संरक्षक अपने जीवन, आजीविका और गरिमा के साथ रह सकें।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

जंगल वह प्राकृतिक क्षेत्र है, जहां पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, जलस्रोत, मिट्टी और मनुष्य एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा मिलकर एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के लिए जंगल उनका घर, पहचान और आजीविका का मुख्य स्रोत है।

वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, वन केवल सरकारी सीमाओं या आरक्षित इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह सभी भूभाग शामिल हैं, जिनका समुदायों ने पारंपरिक रूप से उपयोग किया है। जैसे, ग्राम वन, निस्तार भूमि या राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वन क्षेत्र आदि। एफआरए यह मान्यता देता है कि जंगल केवल पर्यावरणीय संसाधन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और अस्तित्व का आधार हैं।

भारतीय वन अधिनियम (1927), वन संरक्षण अधिनियम (1980) और सुप्रीम कोर्ट के गोदावर्मन केस (1996) में वन की यही व्यापक परिभाषा दी गयी है। संविधान के अनुच्छेद 48ए और 51ए(जी) वनों की रक्षा को राज्य और नागरिक दोनों का कर्तव्य मानते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

सहजीवी संबंध का अर्थ है दो या अधिक प्राणियों या तंत्रों का ऐसा रिश्ता, जहां वे एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक-दूसरे के अस्तित्व को सहारा देते हैं।

वन अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेखित ‘सहजीवी संबंध’ का तात्पर्य है जंगल और वन-आश्रित समुदायों के बीच पारस्परिक निर्भरता का रिश्ता, जिसमें दोनों एक-दूसरे के अस्तित्व और संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। यह संबंध शोषण नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग पर आधारित है। समुदाय जंगल से अपनी आजीविका, भोजन, दवा और जीवन के संसाधन प्राप्त करते हैं, और बदले में जंगल की रक्षा, पुनर्जीवन और संरक्षण का जिम्मा संभालते हैं।

इस दृष्टि से कानून भी जंगल को केवल राज्य संपत्ति नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र मानता है। इस हिसाब से समुदाय जंगल के संरक्षक और साझेदार दोनों हैं। इस संबंध की मान्यता से कानून यह सुनिश्चित करता है कि वन संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से हो और पारंपरिक ज्ञान व संरक्षण की परंपरा बनी रहे। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलनों में इस पारस्परिक संबंध को बेहद जरूरी माना गया है।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां और यहां क्लिक करें।

ब्रिटिश काल से ही जंगलों को सरकारी संपत्ति माना गया है और तब से ही सरकारी व्यवस्था ने इमारती लकड़ी पर अपना एकाधिकार सुनिश्चित किया हुआ है। जंगल से मिलने वाली बाकी चीजें ‘लघु वन उपज’ की तरह वर्गीकृत की गयी हैं। इन दोनों वर्गों को लेकर अलग-अलग नियम कायदे हैं और इसकी खरीद-फरोख्त को लेकर भी सरकार द्वारा कई नियम लागू होते हैं।

लघु वन उपज, पेड़ पौधों से मिलने वाली वे चीजें हैं (लकड़ी के अतिरिक्त), जिन्हें समुदाय को जंगल से लाने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, महुआ, तेंदू पत्ता, चिरौंजी, साल बीज, टसर कोकून, बांस, बेंत, गोंद, लाख और शहद आदि। सूखे/मरे हुए पेड़ों की छोटी लकड़ी के टुकड़े या टूटी हुई सूखी टहनियां ईंधन की लकड़ी (ब्रशवुड) के रूप में लघु वन उपज में आती हैं। यह गौरतलब है कि वन अधिकार कानून आने के बाद भी संसाधनों पर मान्यता का दायरा सिर्फ लघु वन उपज तक सीमित है। इमारती लकड़ी आज भी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है।

लघु वन उपज का उपयोग समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली, वन अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका, सहकारिता से जुड़ा हुआ है, जिसके उचित उपयोग के लिए सामुदायिक संसाधनों के अधिकार की मान्यता मिलना बहुत जरूरी है।

निस्तार का अर्थ उन पारंपरिक अधिकारों से है, जिनके तहत गांवों या जंगलों के आसपास रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए जंगल पर आश्रित होते हैं। इनमें लकड़ी, घास, चारा, पानी, मिट्टी, पत्थर, फल-फूल, कंद-मूल, औषधीय पौधे, बांस, अन्य लघु वनोपज और चराई के क्षेत्र आदि शामिल हैं। ये अधिकार जीवन-निर्वाह और परंपरागत उपयोग के लिए हैं, न कि किसी व्यावसायिक लाभ के लिए। इन्हें लघु वन उपज से अलग देखे जाने की भी जरूरत है। निस्तार का दायरा पारंपरिक अधिकारों के तहत वृहद होता है, जबकि कानून द्वारा परिभाषित कुछ चिह्नित वन उत्पाद लघु वन उपज में आते हैं।

ब्रिटिश काल से पूर्व से ही, निस्तार को परंपरागत सामुदायिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है। यह वन-आश्रित समुदायों की जीवन-शैली और प्रकृति के साथ उनके सहजीवी संबंध का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। कानूनी रूप से, भारतीय वन अधिनियम 1927 (धारा 28, 29, 34) और वन अधिकार अधिनियम 2006 (धारा 3(1)(d)) इन अधिकारों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करते हैं।

गांव की परंपरागत सीमा में आने वाले आरक्षित वन, अभ्यारण, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित वन भूमि तथा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसान की वनभूमि पर वन अधिकार अधिनियम लागू होता है। वन अधिकार अधिनियम, ऐसे क्षेत्र के तहत आने वाले वन संसाधनों पर ग्रामसभा और गांव में रहने वाले समुदायों के अधिकार से संबंधित है। इन्हें सामुदायिक वन संसाधन अधिकार कहा जाता है। सामुदायिक वन संसाधन वह वन भूमि है, जो किसी समुदाय और गांव के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए पारंपरिक रूप से आरक्षित और संरक्षित की गयी है। इन अधिकारों के माध्यम से समुदाय वनों को अत्यधिक दोहन से बचा सकते हैं। यह अधिकार वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(i) और नियम 12 के अंतर्गत दिया गया है।

इन अधिकारों के तहत ग्राम सभा लकड़ी, चारा, जल, लघु वन उपज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक उपयोग और नियंत्रण का अधिकार रखती है। यह समुदाय को ‘जंगल के मालिक’ नहीं, बल्कि ‘संरक्षक और निर्णयकर्ता’ के रूप में मान्यता देता है।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

नजरी नक्शा वह मानचित्र है, जिसे गांव या समुदाय द्वारा अपने सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र को दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है। यह नक्शा गांव की पारंपरिक सीमाओं, जलस्रोतों, मंदिरों, चरागाहों, खेती या उपयोग की जमीन, रास्तों और अन्य स्थलों को स्थानीय जानकारी के आधार पर दिखाता है।

गांव के लोग स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि उनके गांव की सीमा कहां तक जाती है या कौन-से चिन्ह (जैसे, पेड़, नदी, पत्थर या टीले) इन सीमाओं को दर्शाते हैं। इन्हीं परंपरागत संकेतों और स्थानीय ज्ञान के आधार पर नजरी नक्शा बनाया जाता है। यही कारण है कि इसे ‘नजरी’, यानी अनुमान आधारित नक्शा कहा जाता है।

वन अधिकार अधिनियम के तहत यह नक्शा सामुदायिक या व्यक्तिगत अधिकारों के दावे में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। ग्राम सभा द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है और फिर इसे वन अधिकार समिति, उप-खंड व जिला समिति को भेजा जाता है। यह समुदाय के परंपरागत भू-ज्ञान और अधिकारों का दस्तावेज है।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

पारंपरिक सीमा वह भौगोलिक और सांस्कृतिक रेखा है, जो किसी गांव या समुदाय द्वारा पीढ़ियों से अपने क्षेत्र की पहचान के रूप में स्वीकार की गयी है। यह सीमा अक्सर नदी, पहाड़ी, पेड़, चट्टान, या पगडंडी जैसे प्राकृतिक चिन्हों से तय होती है और समुदाय की स्थानीय स्मृति, भूगोल और जीवन-पद्धति का हिस्सा होती है।

वन अधिकार अधिनियम की धारा 2(क) के अनुसार, पारंपरिक सीमा में वह समूचा क्षेत्र शामिल है जहां समुदायों ने परंपरागत रूप से वन भूमि, चरागाह या अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है — चाहे वह आरक्षित या संरक्षित वन अथवा राष्ट्रीय उद्यान क्यों न हों।

जब ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन का दावा करती है, तो वह इसी सीमा के आधार पर क्षेत्र चिन्हित करती है, जिसे नक्शे, मौखिक साक्ष्य या स्थानीय परंपराओं से प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रकार, पारंपरिक सीमा केवल प्रशासनिक अवधारणा नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक अधिकार और न्यायपूर्ण शासन की नींव है।

विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

इस लेख को तैयार करने में श्रुति टीम से तेजस्विता मल्होत्रा और अन्य साथियों ने योगदान दिया है।

—

जिला री भोई में स्थित ख्वेंग ग्राम में हमेशा से पानी का संकट नहीं था। मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र में बसे हमारे गांव की पानी की आपूर्ति जलांचलों (कैचमेंट एरिया) से हो जाती थी। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ ही यहां पानी की मांग और आपूर्ति की समस्या बढ़ने लगी। फिर जलांचलों के क्षेत्र में जमीन के निजीकरण से हालात और भी बदतर होते चले गये। इससे न केवल हमारी पेयजल की मात्रा सीमित हो गयी, बल्कि हमें अपने खेतों और मछली-पालन के लिए भी पानी की कमी से जूझना पड़ा। नतीजतन, हमारे और हमारी भावी पीढ़ियों के सामने अस्तित्व का संकट गहराने लगा था। हमें एहसास हुआ कि हमें जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा।

इस स्थिति का हल ढूंढने के लिए वर्ष 2014 में हमने ग्राम निवासियों, मेघालय ग्रामीण विकास समिति और स्थानीय गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में स्थानीय निवासियों ने अपनी कई परेशानियां सामने रखी। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि हम अपनी जमीन को वापस खरीदेंगे। हर घर से 100 रुपए के योगदान के साथ पूरी धनराशि जुटाने की योजना बनायी गयी। जल्द ही हमने एक महीने के भीतर 50,000 रुपए का प्रबंध कर लिया। इस राशि के जरिये हम जमीन-मालिकों से 1,000 वर्ग फीट जमीन वापस खरीदने में सक्षम बन पाए।

चूंकि वे हमारी समस्या से अवगत थे, इसलिए हमें उन्हें मनाने में बहुत देर नहीं लगी। वैसे भी वे उस जमीन पर किसी भी तरह का आजीविका संबंधी काम नहीं कर रहे थे। हमने इस भू-भाग को आरक्षित वन के साथ मिलाने का फैसला किया और यह तय किया कि दो हेक्टेयर के इस क्षेत्र को अब ग्राम सभा के अधीन नियोजित सामुदायिक जमीन माना जाएगा। हमारी कोशिशें रंग लायी और यह जमीन फिर लहलहाने लगी। यहां उगने वाले पेड़ों ने पानी को प्रकृतिक रूप से साफ करने का काम किया। ग्राम सभा ने नियम पारित किए कि जलांचलों के आसपास पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित है और पानी में किसी भी तरह के विषैले रसायनों का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा हमने घरों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए पाइप जल प्रणाली का निर्माण भी किया। अपनी जमीन को पुनः प्राप्त करने की मुहिम की सफलता से हम इतने प्रेरित हुए कि वर्ष 2023 में हमने फिर से जन सहयोग से राशि जुटाकर एक अन्य जलांचल क्षेत्र के पास 1,000 वर्ग फीट जमीन खरीदी।

हर नए दिन के साथ हम अपने जल संकट को खुद ही दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में हम सरकार को यह प्रस्ताव दे रहे हैं कि जलांचल क्षेत्रों के निकट वृक्षारोपण योजनाएं लागू की जानी चाहिए। हालांकि हमारे पास अभी भी वर्षा जल के संचयन के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधा मौजूद नहीं है। हम आशा करते हैं कि सरकार हमें एक औपचारिक जल संचयन व्यवस्था का निर्माण करने में मदद करेगी।

ज्यूइंग नोंगपोह मेघालय के री भोई जिला में स्थित ख्वेंग ग्राम के प्रधान हैं।

जैसा कि साम्मे मस्सार, आईडीआर नॉर्थईस्ट फेलो 2025-26 को बताया गया।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें, मणिपुर के कुकी-ज़ो समुदाय की एक अनूठी पहल से कैसे स्थायी आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

अधिक करें: लेखक से जुड़ने और उन्हें सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

यह लेख इस लिंक्डिन पोस्ट पर आधारित है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

सरल-कोश में इस बार का शब्द है कोहोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में विकास क्षेत्र में इस शब्द का प्रचलन बढ़ा है। एक अवधारणा से इतर यह शब्द अब सीखने, नेतृत्व विकास और सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन आखिर कोहोर्ट होता क्या है? इसे क्यों अपनाया जा रहा है और यह विकास क्षेत्र के कामकाज से कैसे जुड़ा हुआ है? इस बार के सरल कोश में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे।

इसमें हम आपको कोहोर्ट की शाब्दिक परिभाषा के साथ यह भी बताएंगे कि यह शब्द कहां से आया और विकास क्षेत्र में इसका प्रयोग किन संदर्भों में किया जाता है। हम जानेंगे कि कैसे यह मौजूदा प्रशिक्षण और विकास क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और कैसे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है।

तो सुनिए सरल कोश का यह पूरा एपिसोड और जानिए कि कैसे कोहोर्ट लोगों को सीखने की एक साझा यात्रा से जोड़ता है, सहयोग की भावना को मजबूत करता है और व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़कर सामूहिक नेतृत्व को आकार देने का माध्यम बनता है।

अगर आप इस सीरीज में किसी अन्य शब्द को और सरलता से समझना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

—

पूर्वी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले फ्लाइओवर के नीचे की सड़क से गुजरते हुए आप खंभों और दीवारों पर विभिन्न राज्यों के नृत्यों, भारत की विभूतियों के चित्र देखेंगे। लेकिन जुलाई-अगस्त का महीना आते ही यहां का नजारा थोड़ा बदल जाता है। इस रंगीन विविधता में दिल्ली के प्रवासियों के संघर्ष का एक और रंग जुड़ जाता है। वह रंग जो तकलीफ तो देता ही है, नागरिकों और प्रशासन के लिए कई जरूरी सवाल भी लेकर आता है।

पूर्वी दिल्ली का मयूर विहार क्षेत्र यमुना तट पर बसा है और बाढ़-प्रभावित और संभावित दोनों ही वर्गों में आता है। यहां से गुजरते दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाइवे के नीचे यमुना किनारे की जमीनों पर एक तरफ विकास कार्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां अनाज, सब्जियों और सजावटी पेड़-पौधों के खेत और नर्सरियां भी देखने को मिलती हैं। यह खेती उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की आजीविका है और खेतों के नजदीक बनी झोंपड़ियां उनका घर।

नदी के बाढ़ क्षेत्र में होने के कारण लगभग हर साल ये खेत यमुना के पानी में डूब जाते हैं, जिसके साथ ही डूबती हैं प्रवासी मजदूरों की झोंपड़ियां। इस बार, 2025 के अगस्त-सितंबर महीने में हुई बारिश में यमुना का जल स्तर बढ़ गया और यमुना खादर में बसे इन प्रवासी किसानों और मजदूरों को ऊपर सड़क किनारे बने सरकारी शिविरों में रहने आना पड़ा।

हर बार बारिश आने और निचले इलाके में पानी भर जाने पर यही होता है। यमुना खादर से जुड़ी सड़कों पर सफेद तंबू दिखाई पड़ने लगते हैं जिनमें यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़-शिविर बनाया जाता है।

शिविर में रह रहे यूपी के बदायूं से आए धर्मेंद्र ने बताया कि वे यमुना खादर के निचले हिस्से में अपने परिवार के साथ रहकर खेती करते हैं, यही उनकी आजीविका है। लेकिन पिछले दिनों यमुना में बढ़े पानी के कारण भिंडी, तोरई, लौकी, बैंगन सहित अन्य सब्जियों की उनकी फसल पूरी तरह डूब गई। उन्हें बताया कि इस बाढ़ के कारण हमें लाखों का नुकसान होता है लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।

खादर में फूलों और सजावटी पौधों की खेती और व्यापार करने वाले बिहार के अभिषेक ने मायूसी से कहा कि इस साल की बाढ़ में मुझे और मेरे जैसे फूल-पौधों के दूसरे व्यापारियों को लगभग डेढ़ से दो लाख का नुकसान हुआ है। “लगभग दस दिन पहले जब हमने देखा कि पानी बढ़ रहा है, तो हम जैसे-तैसे अपना सामान बांधकर यहां ऊपर आ गए। लेकिन, अगले सीजन वाली गेंदे, गुलदाउदी और बाकी सजावटी पौधों की हमारी फसल डूब गई,” अभिषेक बताते हैं।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वे तैयार पौधों सहित अपना थोड़ा सामान तो बचा लाए, लेकिन कम तैयार पौधों को बचा कर ऊपर ला पाना असंभव था। “हर बार पानी बढ़ने पर हमें इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ता है।”

बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे राज्यों से आए इन नागरिकों की समस्या सिर्फ बाढ़ नहीं है। बदायूं से लगभग दो दशक पहले आकर इस इलाके में बसने वाली शारदा देवी बताती हैं कि लगभग पांच महीने पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) वालों ने इन इलाकों में आकर उनकी फसलों और झोपड़ियों पर बुलडोजर चला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। “इसके कारण हमें डेढ़ से दो लाख का नुकसान हुआ। अभी हम इस नुकसान से उबर भी नहीं पाए कि अब इस बाढ़ ने हमारी कमर तोड़ दी।”

यमुना खादर के मयूर विहार इलाके में नेचर पार्क के निर्माण की प्रस्तावना को मंजूरी मिल चुकी है। उसी क्रम में इस क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए इस साल अप्रैल माह में डीडीए ने लगभग 10 बुलडोजर लगाकर एनएच-9 से डीएनडी के बीच 200 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में फसलों और नर्सरियों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

पहेली यह है कि ये किसान सरकारी जमीन पर कब्जा करके खेती नहीं कर रहे हैं। वे बाकायदा इस जमीन को इनके तथाकथित मालिकों से पट्टे पर लेते हैं, किराया देते हैं, बाढ़ का खतरा झेलते हैं और इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी सहायता की जगह सिर्फ तकलीफ मिलती है।

यमुना खादर इलाके में खेती करने और रहने वाले बिहार के शंभू ने बातचीत में बताया कि इन जमीनों के मालिक आसपास के ही लोग हैं। ये पटपड़गंज, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर आदि में रहते हैं। ये मालिक लोग ही खेती के लिए प्रवासियों को पट्टे पर अपनी जमीनें देते हैं। पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले धर्मेंद्र का कहना है कि पट्टे की कीमत पच्चीस हजार प्रति बीघा है और बाढ़ या किसी अन्य वजह से हुए नुकसान का भार भी किसानों पर ही होता है। फसल अच्छी हो या बुरी जमीन मालिक को अपने पैसे समय से चाहिए होते हैं। वे किसी तरह की रियायत नहीं बरतते हैं।

शम्भू और धर्मेंद्र की बात की पुष्टि अगस्त 2023 के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे ज़फ़र तबरेज़ के ‘फार्मर्स ऑफ दी यमुना फ्लडप्लेन’ नाम के लेख से भी होती है। पीएचडी के लिए किए गए फील्डवर्क के हवाले से तबरेज़ लिखते हैं कि जिन जमीनों को किराए पर लेकर ये प्रवासी किसान खेती कर रहे हैं, उनका कब्जा आस-पास की रिहाइशी कॉलोनियों में रहने वाले अधिकतर ऊंची जाति के लोगों के पास है, जिनमें गुज्जर, चौहान और कुछ सरदार शामिल हैं।

इन जमीनों के लिए, किसानों को दस से पच्चीस हजार प्रति बीघा चुकाना होता है। बाढ़ से फसल को नुकसान होने की स्थिति में अगर सरकार से मुआवजा मिलता है, तो वह जमीन के मालिकों के हिस्से आता है, जिसमें से कुछ भी इन किसानों को नहीं दिया जाता। इसके अलावा, सिंचाई के लिए बोरवेल लगवाने के लिए 10-15 हजार और पंपसेट लगवाने के लिए लगभग 50 हजार रुपए तक की रिश्वत पुलिस को देनी पड़ती है। जो लोग ये पैसा नहीं दे पाते उनके पंप को अक्सर नुकसान पहुंचाया जाता है।

अब, अप्रैल 2025 में डीडीए की अतिक्रमण हटाने की मुहिम इन किसानों की त्रासदी का तीसरा पहलू दिखाती है। एक तरफ जहां ये प्रवासी किसान तथाकथित मालिकों को पैसे देकर खेती कर रहे हैं वहीं डीडीए उन जमीनों पर अपना हक बता रहा है। इस पूरी स्थिति से यमुना खादर की जमीन के भरोसे जीने वाले इस वर्ग के पहले से ही अनिश्चित जीवन में और भी अनिश्चितता आ गई है।

कई पीढ़ियों से यमुना खादर में खेती कर रहे किसानों के पास इस जमीन की मिल्कियत से जुड़ा कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नतीजतन, पूर्वी दिल्ली के चिल्ला खादर गांव के किसान यमुना के इस डूब क्षेत्र में जमीन के मालिकाना हक को लेकर डीडीए के साथ चल रहे संघर्ष के बीच बेदखली के डर में जी रहे हैं।

शिविर में रह रही कांति देवी बताती हैं कि वे इन जमीनों पर खेती के लिए मालिकों को पैसे देती हैं लेकिन डीडीए वाले आकर उनके घर और खेत दोनों को तहस-नहस कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह जमीन डीडीए की है और वहां रहना और खेती करना दोनों ही अवैध है। “हम समझ नहीं पाते कि इसमें हमारी क्या गलती है। जमीन मालिक की हो या डीडीए की, नुकसान हमारा ही है,” कांति गहरी सांस लेकर कहती हैं।

डूबती उम्मीद के साथ वे कहती हैं कि भले ये लोग उनसे पैसे ले लें लेकिन उन्हें यहीं रहने दें। “हम कई सालों से यहीं रह रहे हैं। हमारे बच्चे यहीं पास के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे ग्राहक भी इधर ही के हैं। ऐसे में यहां से कहीं और जाने पर हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा,” वे कहती हैं।

इस बारे में डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि डीडीए द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक यमुना के खादर क्षेत्र वाले ‘जोन O’ की कुल 9,700 हेक्टेयर जमीन में से 7,362.56 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया है। अपनी जमीन वापस पाने के लिए डीडीए ने इस साल मई के महीने में मयूर विहार यमुना खादर में 20 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से हटाया। यहां खेतों की सिंचाई करने वाले अवैध बोरवेल सील किए गए और 25 झुग्गियों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, उन जमीनों पर गड्ढे भी बना दिये गए, ताकि वहां दोबारा खेती न की जा सके।

दरअसल, यमुना खादर के लगभग 22 किलोमीटर विस्तार की अधिकतर जमीनों पर डीडीए का अधिकार तो है, लेकिन यमुना किनारे बसे गांवों के लोग काफ़ी लंबे से इन जमीनों पर खेती करते आए हैं। साल 2000 के बाद से इलाके में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण यहां का परिदृश्य बदलने लगा है। पिछले 60 सालों में कई विकास प्रोजेक्ट, जैसे सड़कों, फ्लाइओवर, मेट्रो रेल, पार्क, मंदिरों (जैसे अक्षरधाम मंदिर), कॉमनवेल्थ खेलगांव वगैरह के लिए नदी के आसपास की लगभग 2,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।

हालांकि, अलग-अलग समय पर होने वाले इन अधिग्रहणों के कारण यहां रहने वाले लोगों का जीवन तुरंत प्रभावित नहीं हुआ और, प्रवासी खेतिहर मजदूरों ने बची हुई जमीन में खेती के नई तरीके अपना लिए। लेकिन वर्तमान में यमुना खादर और मयूर विहार फेज एक और दो के निचले इलाकों में स्थितियां अब तेजी से बदल रही हैं।

डीडीए और दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित और पूरी हो चुकी दोनों ही तरह की विकास परियोजनाओं के कारण यमुना खादर की पारिस्थितिकी में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है।

इस इलाके में रहने वाले लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ नदी में बढ़ते जल-स्तर और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से उनका जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, वहीं अब डीडीए और पीडब्ल्यूडी जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियां उनके जीवन की अनिश्चितता को बढ़ा रही है। इलाके में प्रस्तावित विकास प्रोजेक्ट का काम शुरू करने से पहले सरकारी एजेंसियों ने अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है।

साल 2021 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मिट्टी को ट्रकों में लाकर यहां खाली किया जाने लगा, ताकि जमीन को ऊंचा किया जा सके। यहां हरित क्षेत्र और चार मीटर चौड़ा पैदल पथ प्रस्तावित है।

दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में खेती करने और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भविष्य में होने वाले विकास की जानकारी है, लेकिन वे केवल इतना चाहते हैं कि किसी भी तरह की तोड़-फोड़ और अधिग्रहण से पहले सरकारी एजेंसियां उनके पुनर्वास का इंतजाम करें। इसके लिए कुछ लोगों ने यमुना खादर स्लम यूनियन के बैनर तले डीडीए के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देकर जमीन अधिग्रहण से पहले पुनर्वास की मांग की है। हालांकि, डीडीए ने कानून का हवाला देते हुए ऐसी किसी भी मांग को खारिज कर दिया है। फिलहाल यह मामला विचाराधीन है।

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क कार्यकर्ता, देव पटेल कहते हैं कि “हमारी मांग केवल इतनी है कि हमारे घरों को गिराने से पहले हमारे पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। साल 2019 में अजय माकन बनाम भारत संघ पर दिए अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने दिल्ली की एक झुग्गी को गिराने के संदर्भ में यही सुझाव दिया था। आदेश में कहा गया है कि पहले पूरा सर्वेक्षण करना और झुग्गी में रहने वालों से सलाह लेना जरूरी है।” देव का घर भी इसी झुग्गी में है, जहां उन्हें और उनकी पत्नी नीतू को हर पल अपने घर को खोने का डर बना रहता है।

यमुना और उसकी जमीन के स्वरूप में आए परिवर्तन से केवल उसके आसपास और उस पर निर्भर रहने वाले लोगों का ही जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि इस प्राकृतिक और मानव निर्मित बदलावों का असर यमुना के पूरे पारिस्थितकी तंत्र पर भी पड़ रहा है।

यमुना के आसपास के इलाकों में तरह-तरह के पक्षी और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। यह नदी हजारों स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर रहा है। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना का 22 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हजारों प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ स्थानीय जलीय पक्षियों का भी बसेरा है। लेकिन यह पूरी प्राकृतिक व्यवस्था अब विभिन्न विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ता दिख रहा है।

डीडीए और दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित और पूरी हो चुकी दोनों ही तरह की विकास परियोजनाओं के कारण यमुना खादर की पारिस्थितिकी में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार आने वाली बाढ़, शहर में तेजी से बढ़ता प्रदूषण और नदी की जमीन पर हो रहे वैध और अवैध दोनों तरह के निर्माणों का भी इस बदलाव में योगदान है।

नदी क्षेत्र में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों के कारण इसका बहाव बाधित हुआ है। यमुना की 9,700 हेक्टेयर जमीन में अब 3,000 से ज्यादा पक्के मकान बन चुके हैं। इन अवैध बस्तियों के कारण बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है।

यमुना खादर की लगातार बदलती पारिस्थितिकी को फिर से बहाल करने के शुरुआती प्रयास साल 1993 में शुरू किए गये थे। इस प्रयास में न केवल दिल्ली को, बल्कि नदी के उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले हिस्से को भी शामिल किया गया था, जिसमें कुल 21 शहर शामिल थे।

इसके बाद यमुना के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर साल 2012, 2015, 2018 से 2021 में अलग-अलग चरणों में लाखों-करोड़ की लागत वाले कई काम कराए गए। उदाहरण के लिए उत्तरी दिल्ली के वज़ीराबाद में 457 एकड़ का प्राकृतिक अभयारण्य बनाया गया है। कभी बंजर रही इस भूमि पर अब आर्द्रभूमि और जंगल हैं, जिनमें 1500 से अधिक पौधे, कीड़े, पक्षी, मछलियां और स्तनपायी प्रजातियां निवास करती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2015 से दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदानों में नदी के पानी के साफ़ होने तक सभी कृषि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी का कहना था कि तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के कारण नदी का पानी विषैला हो गया है। नतीजतन, यहां उगाई जाने वाली सब्जियां और फल खाने लायक नहीं हैं और इसे खाने से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। अपने इस दावे के लिए ट्रिब्युनल ने नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट के रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसके अनुसार यमुना खादर में उगाई जाने वाली सब्जियों में सीसे (लेड) की उच्च मात्रा की मौजूदगी का पता चलता है।

यमुना को लेकर यहां के प्रवासी खेतिहर मजदूर, जमीन मालिक और डीडीए – तीनों अपने-अपने दावों और अधिकारों के साथ खड़े हैं

हालांकि, वॉटर सीकर्स फेलोशिप की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां सब्जियां उगाने वाले किसान पूसा रिपोर्ट के हवाले से इस दावे को गलत बताते हैं। रिपोर्ट कहती है कि एक ओर यह पता लगाना मुश्किल है कि ट्रिब्यूनल और पूसा के दावों में से कौन सही है, दूसरी ओर ट्रिब्यूनल के फैसले के कारण जनधारणा इन किसानों के खिलाफ़ हुई है। साथ ही, इसने डीडीए को इन्हें उजाड़ने की खुली छूट दे दी है।

डीडीए की परियोजना से नदी और जनता को कितना फ़ायदा होगा, इस पर फ़ैलोशिप रिपोर्ट यमुना के पश्चिमी तट पर लाल किले के पीछे बने सिल्वर जुबिली पार्क की केस स्टडी पेश करती है। परियोजना के पहले चरण में साल 2013-14 में बने इस पार्क की हालत यह है कि आस-पास के लोग तक इसके बारे में नहीं जानते। इसके अलावा यहां तक पहुंचने और यहां से निकलने के लिए हाइवे तक पैदल चलकर आने के अलावा कोई सुविधा नहीं है।

पारिस्थितिकी पर इसके असर और लोगों को मिली सुविधा की बात करें, तो मानसून के समय पार्क पूरी तरह पानी में डूब जाता है। इसके बीचों-बीच दिल्ली के 22 बड़े नालों में से एक नाला बहता है, जिसे लोगों की नजर से बचाने के लिए बैरीकेड किया गया है। जहां यह नाला नदी में मिलता है, वहां चारों ओर गंदा पानी और ठोस कचरे का अंबार दिखाई देता है। रिपोर्ट कहती है कि रिवरफ्रंट जैसी परियोजना को नदी के स्वच्छता कार्यक्रम के साथ एकीकृत किए जाने की ज़रूरत है।

इस साल के मई महीने में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश शर्मा ने कहा कि अब तक यमुना खादर की पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए अलग-अलग विकास परियोजनाएं लागू की गईं, लेकिन अब उन्होंने डीडीए से कहा है कि इन सभी परियोजनाओं को एकीकृत करके खंडों में विकसित किया जाए। इसके तहत, यमुना के किनारे 122 किलोमीटर लंबे पैदल पथ यानी रिवरफ्रंट का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा और यह आमजन के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

लेकिन, जल एवं पर्यावरण कार्यकर्ता दीवान सिंह का कहना है कि नदी तट क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण से नदी के बहाव का रास्ता प्रभावित होता है। इन परियोजनाओं के एकीकरण के दौरान नदी की जमीन पर किसी भी प्रकार के भारी मशीनों और कंक्रीटीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से नदी तट की मिट्टी और प्राकृतिक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचेगा।

वे कहते हैं, “अगर केवल नदी तट पर मौजूद हानिकारक प्रजातियों को हटा दिया जाए और मिट्टी को उसके हाल पर छोड़ दें तो वह खुद अपनी मूल प्रकृति में वापस लौट जाएगी।” इसके अलावा, वे इस रिवरफ्रंट के सौंदर्यीकरण के लिए कृत्रिम प्रजाति की घासों की बजाय देशी नदी घास के उपयोग और ‘ओ’ जोन के रीचार्ज को प्राथमिकता देने का भी सुझाव देते हैं।

रिवरफ्रंट के निर्माण में कंक्रीट, सीमेंट, पत्थर और ईंटों का प्रयोग होता है और नदी तट का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होता है। नदी के कंक्रीटीकरण के नाम पर नदियों की चौड़ाई कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है।

रिवरफ्रंट जैसी विकास परियोजनाओं का स्वरूप और ढांचा प्राकृतिक नहीं होता है। इससे, नदी की जैव-विविधता खत्म होती है और इस पर निर्भर जीवों का जीवन प्रभावित होता है। दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर दिनेश कुमार गौतम इस बारे में कहते हैं कि नदी के तट कच्चे ही होने चाहिए। अगर उनका कंक्रीटीकरण हो जाएगा, तो वहां के जलीय-जीव, पेड़-पौधे व जैव विविधता पर भी उसका असर होगा। देश के विभिन्न शहरों में नदी किनारे बने इसी तरह के रिवरफ्रंट के निर्माण से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहे 44 किलोमीटर लंबे रिवरफ्रंट का विरोध करने वालों का तर्क भी यही है।

यमुना का भविष्य केवल एक नदी का भविष्य नहीं है। यह दिल्ली के सतत विकास, पारिस्थितिक संतुलन के साथ ही सामाजिक न्याय का भी सवाल है। यमुना रिवरफ्रंट को लेकर पीडब्ल्यूडी और डीडीए की एकीकृत परियोजना में यमुना खादर के इलाकों में रह रहे लोगों के भविष्य को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे में यह कहा पाना मुश्किल है कि रिवरफ्रंट और नेचर पार्क जैसी परियोजनाओं का यमुना की पारिस्थितिकी पर क्या और कितना असर पड़ेगा।

यमुना को लेकर यहां के प्रवासी खेतिहर मजदूर, जमीन मालिक और डीडीए – तीनों अपने-अपने दावों और अधिकारों के साथ खड़े हैं, लेकिन सबसे अधिक मार उन लोगों पर पड़ती है जो अपनी मेहनत से इस खादर पर शहर के लिए अनाज, फूल और सब्जियां उगाते हैं।

उनके सामने एक तरफ़ नदी की प्राकृतिक मार है, तो दूसरी तरफ तथाकथित जमीन मालिकों और प्रशासन की कठोरता। प्रशासन के कामों से नदी की स्थिति में कितना सुधार आएगा, यह कहना तो अभी मुश्किल है पर इससे इन प्रवासी परिवारों के सामने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और आवास का संकट गहराता जा रहा है।

ऐसे में जरूरी है कि नदी की पारिस्थितिकी की समग्रता को केंद्र में रखकर बनाए गए विकास मॉडल बनाया जाए। नदी के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट करने के बजाय, उसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर काम किया जाए। साथ ही, यमुना खादर में रहने और खेती करने वाले समुदायों को पुनर्वास और आजीविका सुरक्षा की ठोस गारंटी दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यमुना रिवरफ्रंट जैसी परियोजनाओं को विकास के मॉडल के बदले ‘विस्थापन की त्रासदी’ का प्रतीक बनने में देर नहीं लगेगी।

यह लेख मूलरूप से इंडिया वॉटर पोर्टल हिंदी पर प्रकाशित हुआ था।

विकास सेक्टर में काम करने वाले जैसे कि जमीनी कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। वे अक्सर उन समुदायों के साथ काम करते हैं जो जलवायु संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं – जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं और आदिवासी समूह। चरम मौसमी घटनाएं (हीटवेव, बाढ़, सूखा) न केवल उनके कामकाज पर असर डालती हैं बल्कि उनकी स्वयं की सुरक्षा, संसाधनों की उपलब्धता और काम की प्रभावशीलता को भी कम करती हैं। इसके अलावा, जलवायु संकट जमीनी कार्यकर्ताओं के काम की जटिलताओं में इजाफा भी करता है।

आमतौर पर, आपदा के समय फ्रंटलाइन और एनजीओ कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें ज्यादा दौरे, जानकारी जुटाने और जागरूकता फैलाने का काम करना पड़ता है। कई लोगों को लगातार आपदाओं, गरीबी और असुरक्षा के बीच काम करना पड़ता है, जिससे उनमें मानसिक थकावट और तनाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान काम के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं मिलता है। इन सबके चलते विकास सेक्टर में काम करने वालों की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्हें न सिर्फ जलवायु प्रभावों को समझना है, बल्कि समाधान खोजने में समुदायों का मार्गदर्शन भी करना है। इसके लिए सरकार, संस्थाओं और समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

इस वीडियो में जलवायु परिवर्तन की श्रमिकों पर पड़ने वाली चुनौतियों और उनके प्रभावों पर बात की गई है और, कोशिश की गई है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों की अलग-अलग परतों को समझा जा सके।

यह वीडियो आंशिक रूप से आईडीआर पर प्रकाशित अंग्रेजी लेख पर आधारित है जिसे वंदिता मोरारका, अर्शिया कोचर, कुहू तिवारी ने लिखा है।

—