मेरी शादी को दस साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब मेरी दो बेटियां भी हैं। बावजूद इसके हम दोनों पति-पत्नी पर, परिवार और समाज की तरफ से एक बेटा पैदा करने का दबाव लगातार बना रहता था। स्वाभाविक है कि इस दबाव का ज़्यादा असर मेरी पत्नी पर पड़ता रहा है क्योंकि आज भी हमारे समाज में बेटे या बेटी के जन्म की जिम्मेदारी महिलाओं की मानी जाती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे में पिता की भूमिकाएं बहुत सीमित होती हैं। यहां तक कि जन्म के बाद बच्चे के पालन-पोषण और परिवार नियोजन जैसे मामलों में भी यह नदारद ही रहती है।

लम्बे समय से, डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े होने के कारण, और ब्रेकथ्रू संस्था के साथ लैंगिक समानता पर काम करने की वजह से लैंगिक समीकरणों पर मेरी समझ अलग रही है। मेरे भीतर लैंगिक भेदभाव को लेकर शुरू से ही एक प्रकार की जागरूकता थी। इसलिए दूसरी बेटी के जन्म के समय ही मैं नसबंदी करवाना चाहता था।

हमारे समाज में पुरुष नसबंदी से जुड़ी मानसिकता कैसी है, इसका अंदाज़ा आपातकाल के समय पुरुषों की जबरन की जाने वाली नसबंदी के क़िस्सों और पुरुष समूहों में इसे लेकर ‘मर्दों नामर्द बनो’ जैसे फ़िकरों का इस्तेमाल कर आपस में की जाने वाली चुहल से भी मिलता है। नतीजतन समाज में, विशेष रूप से पुरुषों के बीच इसे लेकर कलंक का भाव होता है। मैं यह बात इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं आज भी मेरे हमउम्र दोस्तों में नसबंदी को लेकर झिझक देखता हूं।

हालांकि सरकारें समय-समय पर पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के अभियानों का आयोजन करती रही हैं लेकिन परिवार नियोजन का यह तरीक़ा अब भी उतना लोकप्रिय नहीं है। इस असफलता के पीछे समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा और नसबंदी को लेकर लोगों में व्याप्त कलंक और रूढ़िवादिता का भाव ही है।

नसबंदी से जुड़े इसी भाव के कारण मुझे नसबंदी करवाने के अपने फैसले पर शुरुआत में पत्नी का पूरा सहयोग नहीं मिला। कॉन्डोम की असफलता के कारण डेढ़ साल पहले मेरी पत्नी तीसरी बार गर्भवती हो गई थी। लेकिन अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही हमने और बच्चे न करने का फ़ैसला ले लिया था। इसलिए भारी मन से हमने इस अनचाहे गर्भ का चिकित्सीय प्रबंधन किया। यह अनुभव हम दोनों के लिए बहुत दर्दनाक था। इस घटना के बाद एक बार फिर मैंने नसबंदी करवाने की बात अपनी पत्नी के सामने रखी और इस बार उन्हें राज़ी कर लिया।

मुझे अपने नज़दीकी डिस्पेंसरी पर नसबंदी के लिए ‘एम्स’ में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कैम्प की जानकारी मिली। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने एरिया की आशा वर्कर के साथ मैं अगले दिन एम्स पहुंच गया। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि उनके पांच साल के करियर में मैं उनका तीसरा केस हूं। इस जानकारी के बावजूद मुझे लग रहा था कि कैंप में मुझे लम्बी क़तार में खड़े होकर घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे अस्पताल में मेरे सिवाय वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। मुझे अपनी बहादुरी पर नाज़ हो रहा था और मैं ख़ुश भी था कि मुझे किसी लम्बी क़तार में नहीं लगना पड़ा। वहीं, दूसरी तरफ़ मुझे यह देख हैरानी भी हो रही थी कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए इस तीन दिवसीय नसबंदी कैम्प में मेरे सिवाय एक भी पुरुष नहीं था। अस्पताल के कर्मचारी वहां किसी और वजह से आए मर्दों को नसबंदी करवाने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे।

जरूरी औपचारिकताओं के बाद मेरी सर्जरी की प्रक्रिया हुई। 30 मिनट की इस प्रक्रिया में मुझे न तो दर्द का अनुभव हुआ और ना ही किसी विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ी। अगले कुछ घंटे बाद मैं अपने घर पर था।

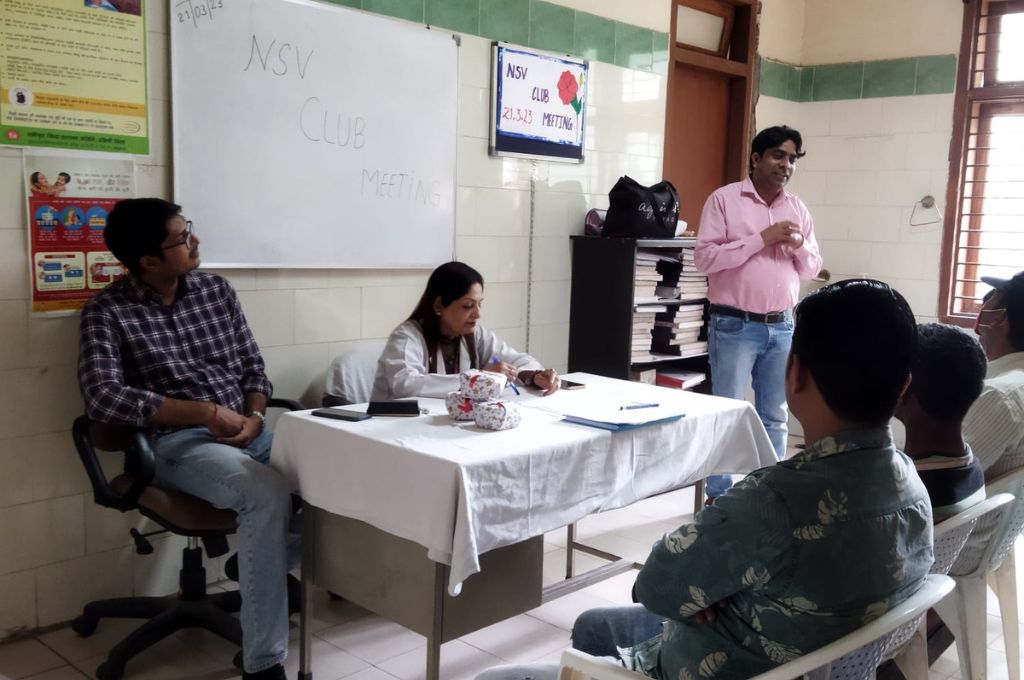

हालांकि, मैंने अपनी बस एक जिम्मेदारी पूरी की (जिसका फैसला लेने में मुझे 3-4 साल लग गए),यह किसी भी नज़रिए से गर्व का विषय नहीं है। लेकिन जब हम खुद को अपने आसपास के संघर्ष, टैबू, पितृसत्ता, मर्दानगी के मानकों से हट कर कुछ नई पहल करते देखते हैं तो अपने लिए ख़ुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य विभाग के लोग मुझे अपने अनुभव साझा करने और लोगों को प्रेरित करने के लिए बुलाते हैं। मैं भी इन मीटिंग्स में इस उम्मीद से जाता हूं कि मेरे अनुभव के कारण पुरुष नसबंदी को लेकर लोगों की समझ बदले, अपने अनुभव साझा करने के साथ ही, मैं सामाजिक मान्यताओं पर भी लोगों से बातचीत करता हूं।

नरेश कुमार साल 2014 से ब्रेकथ्रू के साथ काम कर रहे हैं। वे लैंगिक न्याय, बराबरी और इससे जुड़े साझे मुद्दों पर काम करते हैं। नरेश ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में मास्टर्स किया है।

—

अधिक जानें: इस लेख के माध्यम से बच्चों की देखभाल में पिता की भूमिका के बारे में जानें।