मैं राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के अजीतगढ़ गांव से हूं। मैं एक ऐसे पिता के साथ बड़ी हुई जिन्हें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वहीं, हमारी मां एक मेहनतकश महिला हैं और वो हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए पत्थर तोड़ने जैसा मुश्किल काम करती थीं।

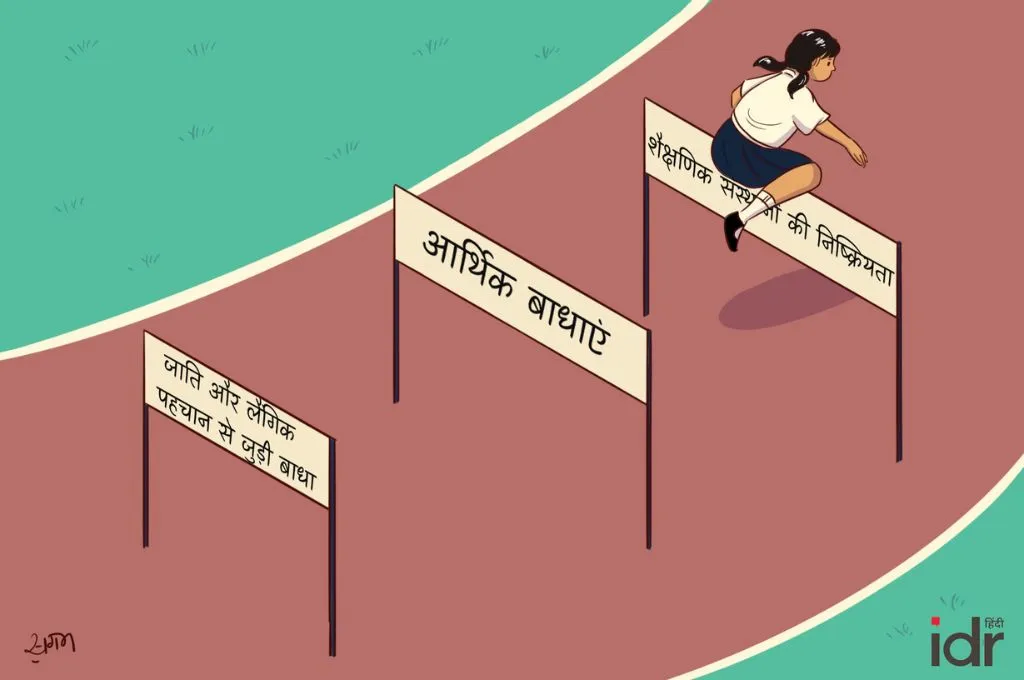

हमारे इलाके में 10वीं या 12वीं के बाद लड़कियों का पढ़ाई छोड़ देना और 18 साल से पहले उनकी शादी हो जाना, एक आम बात है। मेरे परिवार की स्थिति को देखते हुए मुझसे भी यही उम्मीद की गई थी। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस राह पर नहीं जाना है। अमूमन परिवार और समाज के दबाव के चलते युवाओं के लिए शादी का निरंतर विरोध कर पाना बहुत मुश्किल होता है। गहराई तक जड़ें जमा चुकी ऐसी रूढ़ियों और व्यवहार को बदलने का एक ही तरीका है – समय के साथ अपने लिए एक सशक्त आधार तैयार करना।

समाज में लड़कियों की भूमिका को लेकर लोगों की सोच बदल सके, इसके लिए मैं नए-नए तरीके खोजती रही। स्कूल खत्म करने के बाद, मैं स्कूल फॉर डेमोक्रेसी (एसएफडी) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फैलोशिप के साथ पार्ट-टाइम फेलो के रूप में जुड़ गई। इससे मुझे थोड़े पैसे कमाने और गांव में एक लाइब्रेरी चलाने का मौका मिला। मेरे परिवार को यह समझ नहीं आता था कि मैं शादी करने और ‘घर बसाने’ की बजाय संवैधानिक जागरुकता पर क्यों काम कर रही हूं। उन्हें चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे।

इसके अलावा, लैंगिक भेदभाव के साथ-साथ मुझे जातिगत भेदभाव का सामना भी करना पड़ता था। अन्य जातियों के बच्चे मेरी लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं करते थे। उनके माता-पिता उन्हें किसी खटीक के घर में नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि हमें निचली जाति का माना जाता है। इसलिए मैंने किताबें पढ़ने, कहानियां सुनाने जैसी गतिविधियों को बाहर खुली जगहों पर करना शुरू किया, जिससे आसपास से गुजरने वाले लोग देख सकें कि बच्चे कितना सीख रहे हैं।

कुछ समय बाद माता-पिता अपने बच्चों को लाइब्रेरी भेजने लगे। इस काम से मुझे जो सम्मान मिला, उससे मेरे परिवार के साथ-साथ समुदाय के नजरिये में भी बदलाव आया। मेरी बात को अधिक गंभीरता से सुना जाने लगा।

जब मैं एसएफडी के साथ फुल-टाइम कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगी तो मेरी मां फिर से चिंता में पड़ गईं। लेकिन मैं लगातार उनसे बात करती रहती थी। हर ट्रेनिंग या वर्कशॉप के बाद मैं उन्हें फोन करती और बताती कि मैं क्या सीख रही थी। इसमें हमारे अधिकारों, समानता से जुड़ी बातों के साथ अलग-अलग राज्यों और समुदायों के लोगों के किस्से-कहानियां भी शामिल होते थे। मैंने उन्हें वे किताबें दिखाई जो मैं पढ़ रही थी। जब भी हो सके, मैं उन्हें पैसे भी भेजती थी। धीरे-धीरे उनका डर दूर होता गया।

सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुझे अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल में दाखिला मिला। मैं अपनी मां को अपना कैम्पस दिखाने ले गई। मैं चाहती थी कि वह देखें कि मैं कहां पढ़ूंगी, लोगों से मिलें और आश्वस्त हों कि सब कुछ सुरक्षित है। उन्होंने मुझसे कहा, “तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़े।” भले ही ऐसा लगे कि वह बेमन से सब स्वीकार कर रही थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति मेरे लिए एक बड़ा पल था। उन्होंने हमारे रिश्तेदारों, जातिवादी विचारों और सामाजिक रूढ़ियों से लड़ाई लड़ी, तब मुझे यह आजादी मिल पाई है।

मैंने अपने गांव की ऐसी लड़कियों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिन्हें शादी या अन्य रोकटोक के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। वे अक्सर योजनाओं, स्कॉलरशिप या कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए मुझे मैसेज भेजती हैं। मैं उन्हें नए मौकों के बारे में बताती हूं और गाइड करती हूं। उनमें से कुछ ने ओपन स्कूल में दाखिला लिया है। एक ने तो एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर दिया है। यह पहला मौका था जब वह अपने घर से बाहर निकली थी।

कई लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि मैंने अपनी मां को कैसे राजी किया। मैं उन्हें कहती हूं, “छोटी शुरूआत करें। आप जो सीख रहे हैं, उसके बारे में बात करें। घर में मदद करें। थोड़ी बचत करें और जितना हो सके सहयोग करें। धीरे-धीरे करके उनका भरोसा जीतें। बहस से नहीं, बल्कि उन्हें यह दिखाकर कि आप क्या कर सकते हैं।”

पूजा कुमारी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। वह वॉलंटरी समूह अवसर का भी हिस्सा हैं, जो युवाओं को शिक्षा और विकास सेक्टर के मौकों से जोड़ता है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: राजस्थान की एक युवा लड़की यूट्यूब से कैसे आत्मनिर्भर बन रही है।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में अधिक जानने और उनका समर्थन करने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

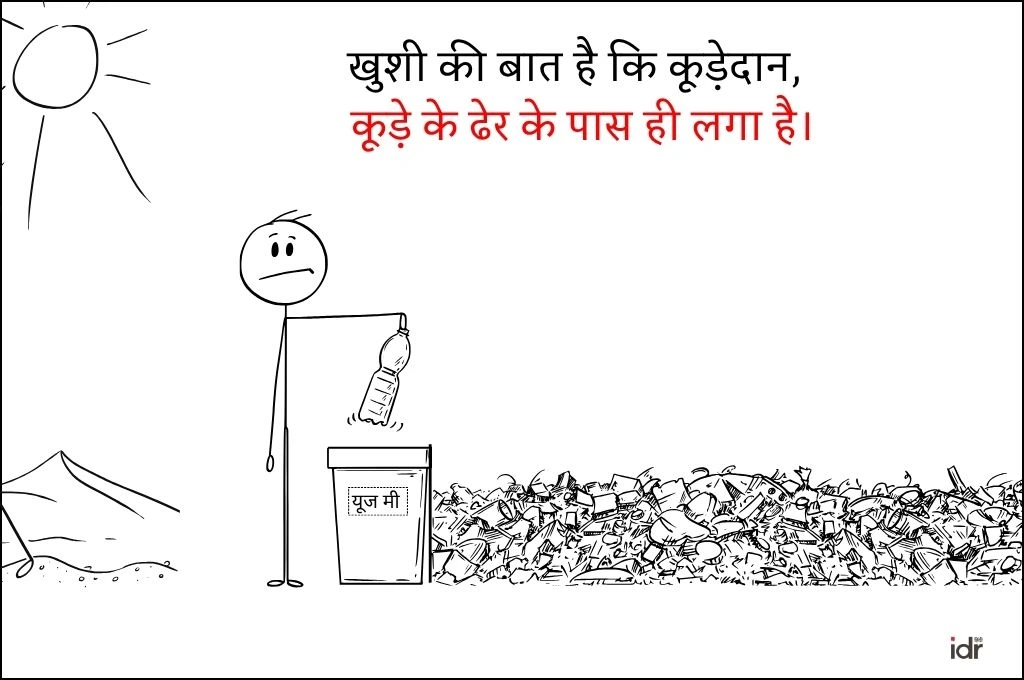

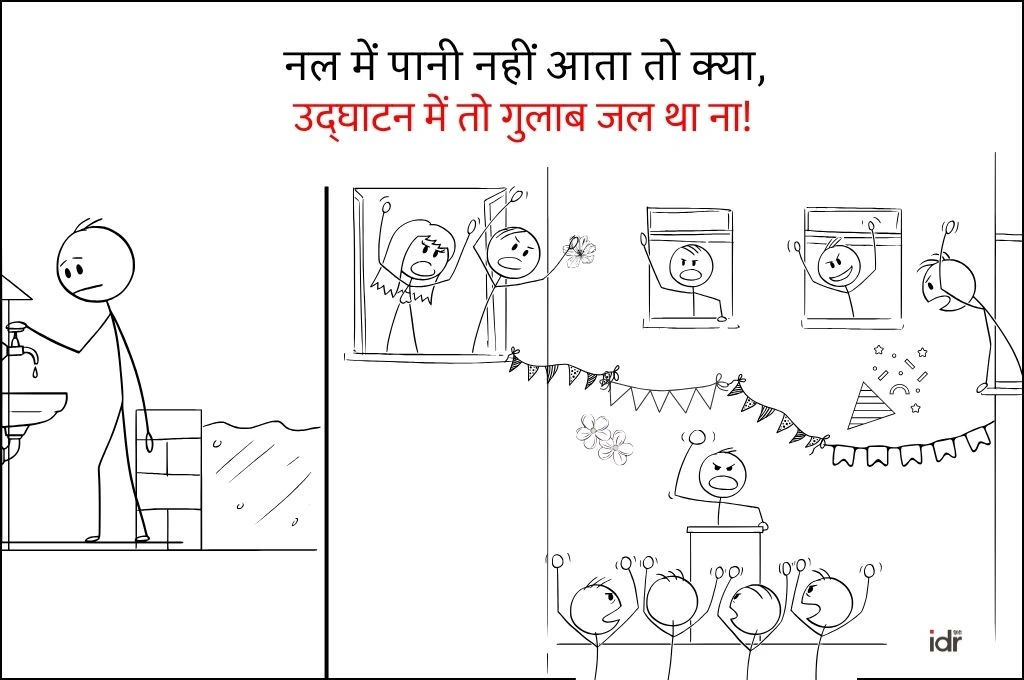

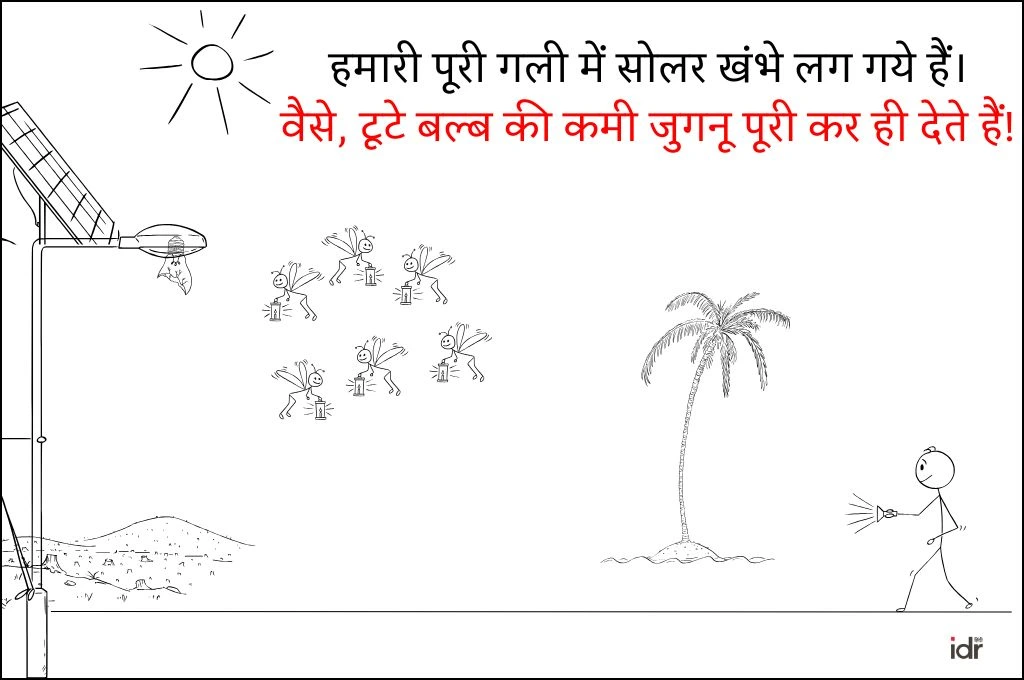

बच्चों पढ़ो, आगे बढ़ो…स्कॉलरशिप तुम्हारे साथ है – मगर पहले फार्म भरो, ओटीपी खोजो, एरर से लड़ो और फिर इंतजार करो कि फंड आ जाए!

हल्का-फुल्का का यह अंक इस लेख से प्रेरित है।

मेरा नाम अनीता धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के धुरकुडा गांव की रहने वाली हूं। यहां अधिकतर लोग मेरी तरह ही मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। हमारे गांव में जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूह शुरू किए गए तो हम भी उससे जुड़ गए। समूह में हमें स्वरोजगार करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता था। इसी के चलते, मैंने मधुमक्खी पालन करने के बारे में सोचा। मिशन के तहत इस काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे हमारी हिम्मत और बढ़ी।

अपने काम की शुरूआत करने के लिए मैंने स्वयं सहायता समूह से कर्ज लिया। पहली बार में मैंने पचास हजार रुपए का और फिर एक लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद साल 2023 में मैंने अपने गांव की ही एक महिला, रामकटोरी धाकड़ के साथ मिलकर छह लाख का लोन लिया और अब हम साथ मिलकर मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। हम पिछले तीन-चार साल से इस काम में लगे हुए हैं और फिलहाल हम दोनों पर आधा-आधा यानी तीन-तीन लाख रुपए का कर्ज है।

शुरुआत में हमारा काम अच्छा चला। पहले साल जब हमने शहद बेचा, तो हमें 150 रुपये प्रति किलो का भाव मिला लेकिन फिर समस्याएं आने लगीं। साल-दर-साल शहद की मांग कम होने लगी़ जिससे हमारे पास शहद की बाल्टियां इकट्ठी होती चली गईं। इस बार हमारे पास कुल 170 शहद की बाल्टियां थीं। इनमें से 80 बाल्टी शहद पिछले साल और 90 बाल्टी इस साल उत्पादित किया गया था। एक बाल्टी में लगभग 30-35 किलो शहद होता है। हमें मजबूरी में लगभग आधे दाम यानी 80 रुपये किलो के हिसाब से शहद बेचना पड़ा। हमारे पास ज्यादा देर तक शहद रोककर रखने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि हमें लोन की किस्तें भी भरनी थीं।

हम आमतौर पर कच्चा शहद बेचते हैं क्योंकि हमारे पास इसे फिल्टर करने की सुविधा नहीं है। पास के पहाड़गंज ब्लॉक में एक मशीन लगी हुई है लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हुई है। इसके अलावा, यहां के व्यापारी फिल्टर किया हुआ और कच्चा शहद एक ही दाम पर खरीदते हैं, इसलिए हम कच्चा ही बेच देते हैं। फिल्टर मशीन वाले एक किलो शहद को फिल्टर करने के लिए दस रूपये लेते है जिससे हमारी उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

सबसे बड़ी समस्या खरीदारों का ना मिलना है। इस वजह से हमारे इलाके में कई लोग अब इस काम से पीछे हटने लगे हैं। हाल ही में, जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो बहुत सारे मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी। हमनें एनआरएलएम के ऑफिस में जाकर बात की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं खुद मुरैना में एक मीटिंग में शामिल होने गई थी। उसके बाद, हमारी एनआरएलएम के किसी अधिकारी के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग भी हुई थी। इतना सब करने के बाद, दोबारा थोड़ी-थोड़ी खरीदारी शुरू हुई है। हमने शहद दे दिया है लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं मिला है। हमें कहा गया है कि दो से तीन महीने में पैसे आएंगे।

पिछले दो साल में लगभग चार-चार लाख रुपये का खर्चा हुआ लेकिन आमदनी कुछ खास नहीं हो पाई। अगर शहद 150 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकता, तो हमारी मेहनत की भरपाई हो जाती और बैंक का कर्ज भी उतर जाता। अब तो यह सोचने की नौबत आ गई है कि मधुमक्खियों को ही बेच दें क्योंकि बैंक का ब्याज तो हर हाल में देना है। लेकिन मेरा मन ऐसा करने का बिल्कुल नहीं है।

इस समस्या को लेकर जब हम मुरैना में एनआरएलएम के अधिकारियों से मिलें तो उनका कहना था कि शहद को फिल्टर करके आधा किलो और एक किलो के पैकेट में पैक करिए, जीएसटी नंबर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और जब डिमांड होगी तो बिल के साथ बेचिए। हमारे लिए ये सब करना संभव नहीं है। हम न तो इतने पढ़े-लिखे हैं, न हमारे पास संसाधन हैं, और न ही इतना पैसा है कि मशीनें खरीदकर पैकिंग और मार्केटिंग कर सकें। इसके अलावा, हमारे पास बड़ी मात्रा में शहद उत्पादन होता है, सारा का सारा खुद से बेच सकना कैसे संभव है।

हमारी तो केवल यही मांग है कि शहद के अच्छे दाम मिलें और सही समय पर भुगतान हो। अगर एक सही व्यवस्था बना दी जाएगी तो हम यह काम छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमें तो मेहनत करनी है। हमारे शहद के रेट बढ़ जाएं तो हम काम पर लगे रहेंगे। दरअसल, हमें कोई बहुत बड़ी मदद नहीं चाहिए – सिर्फ इतनी कि हमारी मेहनत बेकार न जाए।

अनीता धाकड़, मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के धुरकुडा गांव की रहने वाली हैं और एक मुधमक्खी पालक हैं।

—

अधिक जानेंः जानें ओडिशा के किसान चावल छोड़ रागी-बाजरा क्यों उगाने लगे हैं?

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटी मैकाल पर्वतमाला का दुर्गम क्षेत्र बैगा समुदाय का घर है, जो भारत के विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से गिने जाते हैं। कभी इस समुदाय को जंगलों में बेरोकटोक विचरण और संसाधनों के उपयोग की पूरी आजादी थी, जो उनके जीवन और आजीविका का आधार थे।

बैगा समुदाय का मानना है कि उनकी जड़ें मध्य भारत के केंद्र में हैं, विशेषकर मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित बैगा चक में। हालांकि, ब्रिटिश शासन के दौरान उपनिवेशीय नीतियों ने उन्हें गांवों के छोटे-छोटे समूहों में सीमित कर दिया था और जंगलों तक उनकी पहुंच पर कई पाबंदियां लगा दी गयी थी। इसी दौर में कई परिवार अपने पारंपरिक रहवास से निकलकर तत्कालीन कवर्धा रियासत की ओर चले गए थे। यहां वे मैकाल पर्वतमाला की पहाड़ियों में बस गए, जहां वे आज भी रहते हैं।

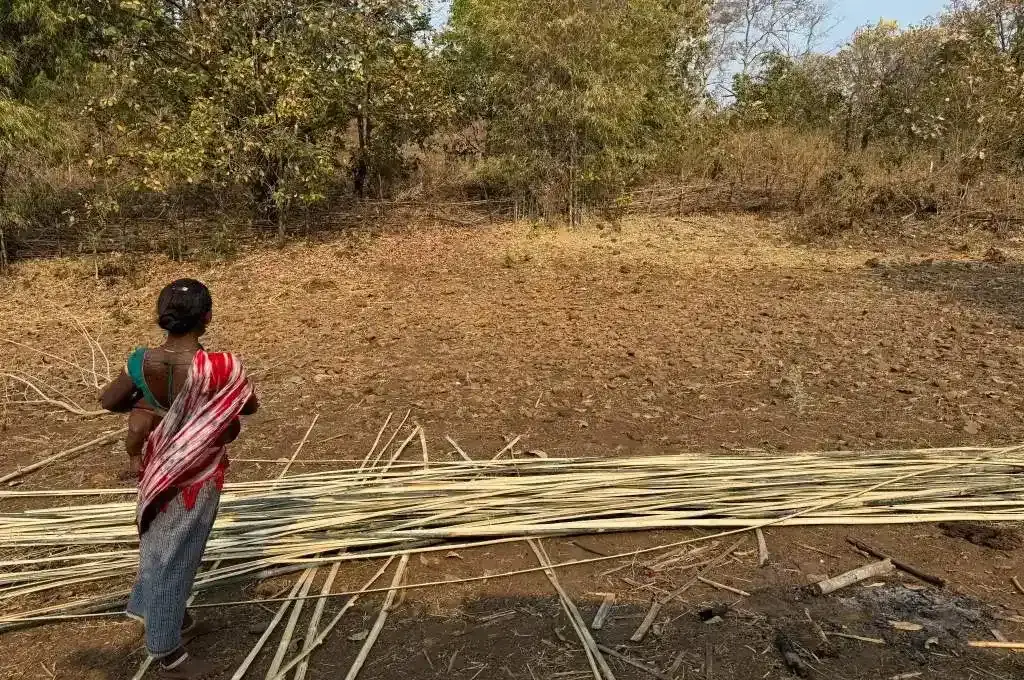

वर्तमान में बैगा समुदाय एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। घटते वन संसाधन और जंगलों तक पहुंच पर निरंतर प्रतिबंध, विशेषकर बेवार (झूम खेती) पर रोक तथा मवेशियों के लिए बाजार और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने उनकी आजीविका पर गहरा असर डाला है। ऐसे में इस समुदाय को विवश होकर दिहाड़ी मजदूरी का सहारा लेना पड़ रहा है।

कबीरधाम जिले की मैकाल पर्वतमाला से जुड़े गांवों का दौरा करते समय मैंने ग्रामीणों से व्यक्तिगत बातचीत के साथ-साथ सामूहिक चर्चाएं भी की। मैकाल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मैंने आसपास के गांवों में गैर-लाभकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और किसानों से भी बातचीत की। इन चर्चाओं के दौरान कुछ लोगों ने बैगा समुदाय के बारे में यह कहते हुए टिप्पणी की कि वे ‘आलसी’ या ‘काम में लापरवाह’ होते हैं।

यह एक आम स्थानीय पूर्वाग्रह है, जिसके परिणामस्वरूप बैगा समुदाय के लोगों को अन्य समुदायों के मजदूरों के मुकाबले कम मजदूरी दी जाती है। फिर चाहे वो गन्ने के खेतों में काम हो या पड़ोस के बड़े जमींदारों के धान के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी। आमतौर पर बैगा मजदूरों को रोजाना केवल 150 से 200 रुपये ही मिलते हैं। बघमारा गांव के हीरा देवारिया* बताते हैं कि, गन्ना काटने में लगे दूसरे मजदूर, खासकर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं, हमसे ज्यादा मजदूरी कमाते हैं।

कंधावनी गांव के शेरू बैगा* ने बताया, “हम गोंड और दूसरी जातियों के खेतों में मजदूरी करते हैं। उनके पास नाले (छोटी नदी) के पास की सिंचित जमीन है। हमारे पास ऐसे खेत नहीं है, इसलिए हमें उनके खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। मैदानी इलाकों में मिलने वाली मजदूरी कहीं बेहतर है, लेकिन हमें यहां बस इतना ही मिलता है।”

बघमारा गांव के ही तिहार लाल धुर्वे* जंगलों से जुड़ी अपनी पारंपरिक पहचान के कमजोर होने और मजदूरी पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंता जताते हैं। वह कहते हैं, “हमें जंगल में रहना और यहीं अपनी रोजी-रोटी कमाना अच्छा लगता है। लेकिन अब जंगल से हमारा गुजारा नहीं हो पाता (क्योंकि संसाधन घटते जा रहे हैं)। हमें मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती है, जबकि हमें यह पसंद नहीं है।”

इसी गांव की सनमत बाई* अपनी 11 वर्षीय भतीजी लाईली* के साथ रहती हैं। लाईली को अपने परिवार के गुजारे के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। खेती करने या जंगल से उपज इकट्ठा करने के लिए उनके घर में कोई अन्य सदस्य नहीं था।

सनमत बताती हैं, “अब मेरी उम्र हो चली है। मैं मजदूरी के लायक नहीं रही। इस साल लाईली पहली बार गांव के दूसरे लोगों के साथ गन्ना काटने गई थी। उसने दो महीने में दस हजार रुपये कमाए। अब सालभर के लिए हम दोनों का गुजारा इसी पैसे से होगा।”

गन्ना कटाई के दौरान बघमारा और आसपास के गांवों के कई बैगा परिवारों को अस्थायी रूप से पलायन करना पड़ता है। ये लोग महीनों तक पॉलीथीन से बनी अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं और सुबह से लेकर सांझ तक गन्ना काटते हैं। इसके बदले में इन्हें आमतौर पर 300 रुपये तक की दिहाड़ी मिलती है।

प्रवासी परिवारों की परिस्थितियों का हवाला देते हुए सचपाल मरावी* बताते हैं, “जब हम गांव से काम पर निकलते हैं, तो थोड़ा चावल साथ ले जाते हैं। लेकिन वह जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें 30 रुपये किलो की दर से चावल खरीदना पड़ता है। ऐसे में हमारे पास कुछ खास नहीं बचता, जिसके साथ हम घर लौट पायें।”

बैगा समुदाय के लिए दिहाड़ी मजदूरी को अपनाना सिर्फ कमाने-खाने से जुड़ा बदलाव भर नहीं है। यह उनके लिए जंगलों से कटने का भी प्रतीक है, जो कभी उनकी पहचान और जीवन की नब्ज हुआ करते थे। कठिन परिस्थितियों में घर से दूर काम करना और बस किसी तरह गुजर करने लायक आमदनी कमा पाना उनके भीतर असंतोष और असुरक्षा की भावना को गहरा करता जाता है।

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिए गए हैं।

दिब्येंदु चौधरी प्रदान के रिसर्च और नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट में कार्यरत हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानिए कैसे जलवायु परिवर्तन के चलते खत्म हो रही है भीलों की कथा परंपरा।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं लगभग 18 वर्षों से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों तथा पर्यावरण से जुड़े विषयों पर स्वतंत्र पत्रकारिता करता रहा हूं।

मैं बीते कई सालों से पर्यावरण से जुड़े बदलावों को समझने के लिए पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के विभिन्न द्वीपों और गांवों का दौरा करता रहा हूं। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है, जो चक्रवातों से लगातार प्रभावित रहा है। यही वजह है कि यहां के भांगातुशखाली द्वीप के किसान बदलते मौसम, चक्रवातों और बढ़ते खारेपन जैसी समस्याओं के बीच खेती को जलवायु के अनुकूल बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

भांगातुशखाली द्वीप, पश्चिम बंगाल के उत्तर चौबीस परगना जिले के संदेशखाली ब्लॉक-दो में स्थित है, जो कालिंदी और छोटा कोलागाछी नदियों से घिरा हुआ है। यह द्वीप पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बंटा हुआ है। 2009 में आये भीषण आइला चक्रवात के बाद यहां का पूर्वी हिस्सा नदियों में आए समुद्र के खारे पानी से पूरी तरह से भर गया था। इससे मिट्टी में खारेपन की मात्रा भी अधिक हो गयी थी। हालांकि पश्चिमी हिस्से पर इसका प्रभाव कम पड़ा, जिस वजह से आज भी यहां पेड़-पौधे तथा फसलें देखी जा सकती हैं। हालांकि सुंदरबन डेल्टा में पानी का खारापन बीते कई दशकों से बढ़ता रहा है।

भांगातुशखाली के स्थानीय निवासी अलीमुद्दीन बताते हैं कि पहले यहां भी हरे-भरे खेत हुआ करते थे। लेकिन साल दर साल आने वाले चक्रवातों के बाद बढ़ते खारेपन की वजह से पूर्वी हिस्से की जमीन की उर्वरता कम होती गई। इसी वजह से किसानों ने एक समय बाद यहां खेती करना छोड़ दिया था। लेकिन पिछले कुछ समय से वे धीरे-धीरे अपनी खेती को जलवायु के अनुकूल बनाने के प्रयास भी कर रहे हैं।

यहां पहले धान, सब्जियां और फल उगाए जाते थे, लेकिन अब किसान अपनी जमीन पर ‘भेरी मत्स्यपालन’ (कृत्रिम संरचना या तालाब बनाकर मछली पालन) कर रहे हैं। हालांकि जानकर भेरी मछली पालन की दूसरी और भी वजहें बताते हैं, जैसे संगठित पूंजी निवेश, सरकार की नीतियां इत्यादि। यानी अब यहां के पूर्वी हिस्से की जमीन पर मत्स्यपालन होता है, जबकि पश्चिमी हिस्से में फसलों की खेती होती है। यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण महज चंद मील की दूरी पर आजीविका के तरीके कितने अलग हैं, जिसके लिए किसानों को नए उपाय खोजने पड़े हैं।

स्थानीय किसान अमिताश मंडल बताते हैं कि उनका घर पश्चिमी हिस्से में है, जहां वह कुछ फसलें व सब्जियां उगाते हैं। लेकिन उनके तीन बीघा खेत पूर्वी हिस्से में हैं और वहां की मिट्टी पूरी तरह खारी है। इसलिए अब वह वहां मछली पालन करते हैं।

किसान और कृषि प्रशिक्षक बिप्लव मंडल बताते हैं कि सुंदरबन में सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, बल्कि हवा में भी लगभग साढ़े सात फीट की ऊंचाई तक खारापन है। गर्मियों में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। वह पॉली मल्चिंग जैसी तकनीकों को लाने की बात करते हैं, ताकि मिट्टी को खारेपन से बचाया जा सके।

तात्कालिक तौर पर भेरी मछली पालन से किसानों की आजीविका चल रही है। लेकिन यह दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद कीटनाशक व अन्य रासायनों के चलते जलस्रोत और मिट्टी प्रदूषित होते हैं।

पश्चिम बंगाल कृषि विभाग के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर हिमांशु मैती बताते हैं कि आइला के बाद सुंदरबन के खेतों की मिट्टी में नमक की मात्रा काफी बढ़ गयी है। इसलिए अब यहां धान, सब्जियों और तिलहन की ऐसी किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो खारेपन को सह सकें और एक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण में भी टिकाऊ उत्पादन हो सके।

इस क्षेत्र में काम कर रही राजारहाट प्रसारी संस्था की टीम लीडर अनोवरा खातून बताती हैं कि सुंदरबन जैसे इलाकों में प्राकृतिक असंतुलन और लवणता, केवल खेती ही नहीं बल्कि पानी, पोषण और आजीविका पर भी असर डालते हैं। इसलिए उनकी संस्था किसानों को टिकाऊ कृषि के साथ-साथ पानी, पोषण और आजीविका की सुरक्षा की दिशा में भी प्रशिक्षित कर रही है।

अतः यहां की परिस्थिति दिखाती है कि भले ही चक्रवात लोगों के लिए एक आपदा रही हो, लेकिन इसने मजबूरी में उपजे नवाचारों के जरिए खेती, आजीविका और सोच के तरीकों को जलवायु के अनुकूल ढालने का रास्ता भी दिखाया है।

राहुल सिंह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और झारखंड में रहते हैं। वे पूर्वी राज्यों में चल रही गतिविधियों, खासकर पर्यावरण व ग्रामीण विषयों पर लिखते हैं।

—

अधिक जानें: जानिए कैसे जलवायु परिवर्तन के चलते खत्म हो रही है भीलों की कथा परंपरा।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

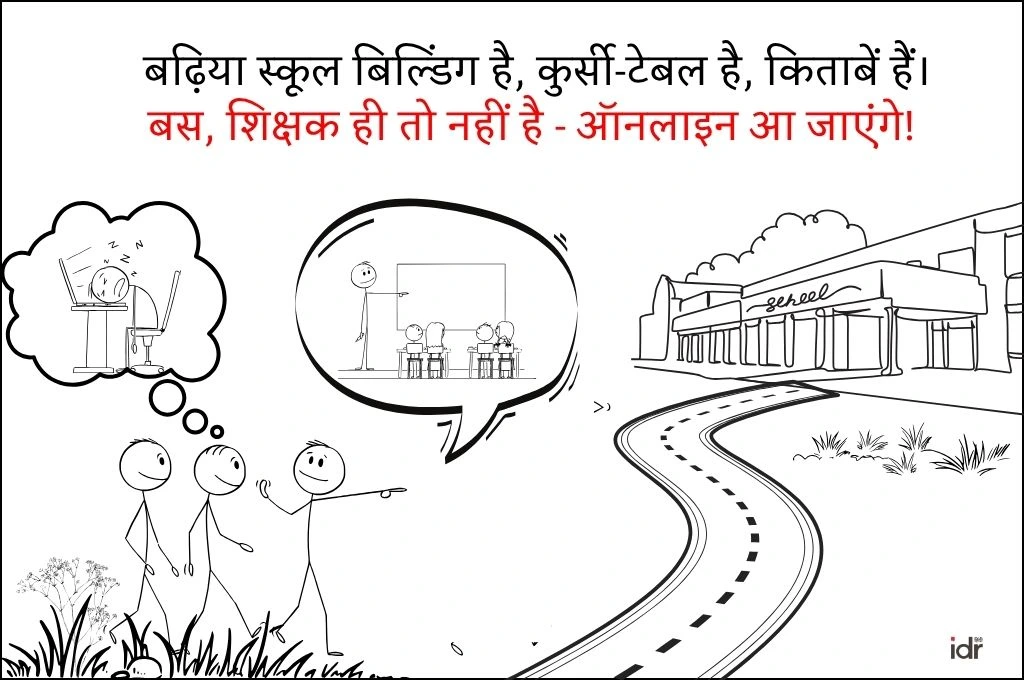

भारत में यह धारणा आम है कि, “सरकारी शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं।”

लेकिन समस्या यह नहीं है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि यह है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। यह न तो उनकी कक्षाओं के लिए प्रासंगिक है और न ही उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होती है।

भारत के ज्यादातर राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सरकारी व्यवस्था मुख्य रूप से कैस्केड मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रशिक्षण कई स्तरों से होकर अगले व्यक्ति तक पहुंचता है। इस तरीके से अधिक से अधिक शिक्षकों तक व्यापक पहुंच तो बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें कैस्केड लॉस होता है, यानी हर स्तर पर प्रशिक्षण की सामग्री और उद्देश्य की गुणवत्ता घटती जाती है। इस तरह के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम साल में एक या दो बार होते हैं। ये आमतौर पर चार से पांच दिनों तक चलने वाले सघन कार्यक्रम होते हैं, जहां सीमित समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की जाती है।

साथ ही, इन कार्यक्रमों में शिक्षकों की स्थानीय वास्तविकताओं का भी बहुत कम ध्यान रखा जाता है। इनमें अक्सर गहराई का अभाव होता है और ये एकरूपी ढर्रे पर आधारित होते हैं, जिसमें न तो आपसी संवाद की गुंजाइश होती है और न ही सामूहिक रूप से सीखने का अवसर मिलता है।।प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को किसी प्रकार का नियमित अकादमिक सहयोग या फीडबैक भी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे उनका व्यावहारिक विकास अधूरा ही रह जाता है।

इसके अलावा, क्लस्टर स्तर की बैठकें जहां शिक्षक मिलकर अपने काम से जुड़ी चर्चाएं कर सकते हैं, या तो बहुत औपचारिक और जटिल एजेंडे से भरी होती हैं या फिर अनियमित होती हैं। शिक्षकों को शिक्षण पर खुलकर बातचीत करने, अपने अनुभवों पर विचार करने और किसी सबक या समाधान को साझा कर पाने के मौके बहुत कम मिलते हैं।

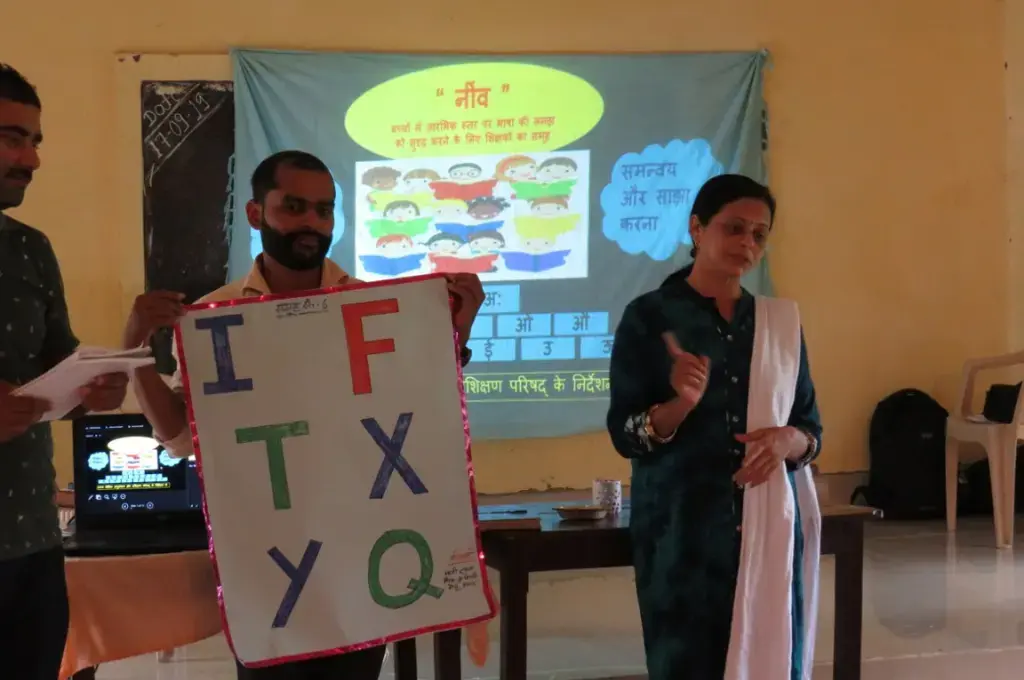

वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल को देखें तो शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए एक नई व्यवस्था की जरूरत साफ दिखाई देती है। इससे यह भी पता चलता है कि यह व्यवस्था कोई एकदिवसीय आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षकों के ही नेतृत्व में वाली एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। पेशेवर शिक्षण समुदाय (प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज यानी पीएलसी) इसका एक सार्थक विकल्प सामने रखते हैं। ये समुदाय समान अभिरुचि वाले शिक्षकों को नियमित अंतराल पर एक मंच पर लाकर न केवल अपनी शिक्षण पद्धतियों पर मंथन करने का अवसर देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षण यात्रा का उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षणों के विपरीत, पीएलसी कक्षा की वास्तविकताओं से जुड़ा निरंतर, सामूहिक और व्यवहारिक अधिगम (लर्निंग) सुनिश्चित करती हैं।

चलिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चलते हैं। आधी जनवरी बीत चुकी है, स्कूल हाल ही में दोबारा खुले हैं और 57 शिक्षकों का एक समूह छुट्टी के बाद एक जगह इकट्ठा हुआ है। बगैर किसी सरकारी आदेश या आधिकारिक निर्देश के, ये शिक्षक यहां अपनी इच्छा से इकट्ठा हुए हैं।

क्यों?

एक-दूसरे से सीखने के लिए, कक्षा में रोजाना आने वाली चुनौतियों को सुलझाने के लिए और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए।

उत्तर प्रदेश के सात और जिलों में इस तरह की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस प्रक्रिया को शिक्षकों, एकैडेमिक रिसोर्स पर्सन्स (एआरपी) और स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स (एसआरजी) का एक समूह संचालित कर रहा है। ये सभी लोग पूर्व में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन (एलएलएफ) से एक साल का फाउंडेशनल लिटरेसी (एफएल) कोर्स पूरा कर चुके हैं।

शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एलएलएफ ने अपने पूर्व छात्रों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। पहले जहां हम बाहरी मार्गदर्शकों (मेंटर्स) को नियुक्त करते थे, वहीं अब हम एफएल कोर्स कर चुके शिक्षकों को नए बैच का मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन करते हैं। इसके लिए उन्हें हर हफ्ते पांच से छह घंटे का समय देना होता है, अपने जिले से 10-15 शिक्षकों को एफएल कोर्स में भर्ती करवाना होता हैऔर साप्ताहिक चर्चाओं का आयोजन करना होता है। सबसे जरूरी बात यह कि वे यह सब स्वेच्छा से करते हैं और इसके लिए उन्हें न तो आर्थिक मानदेय मिलता है और न ही आधिकारिक मान्यता।

आठ जिलों के 26 शिक्षक इस पहल के लिए राजी हुए और उन्होंने 350 प्राथमिक शिक्षकों को इस कोर्स से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

यह सहयोगी नेटवर्क शिक्षकों के मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देखी गई खामियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। अमूमन ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बाहरी स्तर पर तैयार होती है, जिसमें ‘टॉप-डाउन एप्रोच’ (बुनियाद समझने के लिए शीर्ष स्तर से शुरुआत करना) का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये कार्यक्रम एकरूपी पाठ्यक्रमों और जटिल ऑनलाइन मॉड्यूलों तक सीमित रहते हैं। ऐसे में जब शिक्षक लंबे अरसे से ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह सामूहिक सहकर्मी-आधारित सीखने की पद्धति (पीयर लर्निंग) स्थानीय परिस्थितियों में उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हुई है। इस स्वैच्छिक शिक्षक मॉडल की सफलता के कुछ कारण यहां दिए गए हैं:

बाहरी मार्गदर्शकों पर निर्भर होने की बजाय मौजूदा सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत ही मेंटर्स और मास्टर ट्रेनर्स को पहचानना और प्रशिक्षित करना, अधिक व्यावहारिक और स्थाई समाधान है। एफएल कोर्स के एल्युमनाई आमतौर पर अधिक उत्साहित और प्रतिबद्ध होते हैं और अपने काम के बाद भी अलग से समय से देने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए सर्टिफिकेट, सार्वजनिक सराहना और शिक्षण चर्चाओं में नेतृत्व जैसे मौके मिलना बहुत प्रेरणादायी होता है।

इस नेटवर्क का हिस्सा रहे गोरखपुर के प्राथमिक शिक्षक संतोष राव कहते हैं, “मैं स्कूल के बाद इन बैठकों में हिस्सा लेता हूं। ये चर्चाएं मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रही हैं और मुझे इनसे नए-नए आइडिया और तकनीक के बारे में पता चला है। इसके अलावा मैं अपने सहयोगियों के साथ काफी जानकारियां भी साझा कर पाया हूं।”

इस पहले समूह में ऐसे शिक्षक मेंटर बने, जिनका स्थानीय स्तर पर अच्छा नेटवर्क था और जो बुनियादी साक्षरता (फाउंडेशनल लिटरेसी) में पारंगत थे।। हालांकि, इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों के सामने समय प्रबंधन को लेकर कुछ चिंतायें थी। इसे दूर करने के लिए, एल्युमनाई ने उनके साथ प्रशिक्षण और शिक्षण के बीच संतुलन बनाने के अपने अनुभव साझा किए। उन्हें बताया कि कैसे इस कोर्स से उन्होंने जटिल विषयों को अधिक इंटरैक्टिव और रुचिकर गतिविधियों को समझाना सीखा है और यह कक्षा में उनके लिए मददगार रहा है। एक मेंटर बताते हैं कि, “हमें एक-दूसरे के अनुभवों के बारे में जानने को मिला, जो कि सीखने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है।” एक और मेंटर कहते हैं कि, “अगर कोई एक शिक्षक किसी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, तो वह हम सबके काम आता है।”

एफएल कोर्स के एक साल के एल्युमनाई एक्सटेंशन मॉडल को गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, मथुरा, मेरठ, वाराणसी, श्रावस्ती और बलरामपुर में चलाया जा रहा है। इनमें श्रावस्ती और बलरामपुर न केवल राज्य के बल्कि देश के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर जिलों में आते हैं। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में फैले इन जिलों के अधिकांश बच्चे उन समुदायों से आते हैं, जिनकी आजीविका का साधन खेती और दिहाड़ी मजदूरी है।

इन जिलों के स्कूलों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बुनियादी ढांचे और शिक्षण संसाधनों की कमी तथा भारी प्रशासनिक बोझ शामिल हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाओं में छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक ही शिक्षक को अलग-अलग उम्र और कक्षा स्तर के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिनमें कई बार अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। शिक्षकों ने यह भी बताया कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता का स्तर बहुत कम है। खासकर उन बच्चों में, जिनके परिवार प्रवासी मजदूरी से जुड़े हैं। ऐसे छात्रों की अनुपस्थिति दर भी अधिक है। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों के वितरण में देरी जैसी समस्याएं भी बच्चों के सीखने की निरंतरता को प्रभावित करती हैं, जिससे पढ़ाया गया बहुत कुछ याद रख पाना मुश्किल हो जाता है।

इन तमाम चुनौतियों के बीच, शिक्षक मानते हैं कि साल में एक बार आयोजित किए जाने वाला प्रशिक्षण किसी औपचारिक गतिविधि की तरह लगता है। इनमें किए जाने वाले सत्र व्यावहारिक रणनीतियों और शिक्षकों के पेशेवर विकास से जुड़े सुझावों की बजाय महज जानकारी प्रदान करने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसी तरह से, सरकार का पोर्टल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) कई कोर्स तो उपलब्ध करवाता है, लेकिन इस पर जानकारी ढूंढने में शिक्षकों को कठिनाई होती है। कई बार उन्हेंयह तक याद करने में दिक्कत होती है कि उन्होंने क्या सीखा है। ऐसे में एल्युमनाई मॉडल ने उन्हें अधिक व्यावहारिक तरीका दिया है, जिसमें शिक्षकों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के लिए चर्चा और समाधान के सुझाव शामिल होते हैं।

इन प्रयासों में साथियों के साथ मिलकर, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सहयोग की उपयोगिता साफ तौर पर उभर कर आती है। पीयर लर्निंग से ऊपर बताई गई कई समस्याओं को हल करने में मदद मिली है क्योंकि एक ही जिले या ब्लॉक के शिक्षक एक समान अनुभव साझा करते हैं और ऐसे समाधान खोजते हैं जो उनके स्थानीय संदर्भों के मुताबिक होते हैं।

उदाहरण के लिए, अब शिक्षक मौखिक भाषा विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं, ताकि बच्चों के पढ़ने-लिखने की नींव मजबूत हो सके। बच्चों को कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे में पढ़ाई ब्लैकबोर्ड पर लिखे पाठ को दोहराने और उसकी नकल करने से परे जा रही है। डिकोडिंग, या अक्षर और ध्वनियों के संबंध के जरिए लिखे शब्दों को बोल में बदलने, को अधिक व्यवस्थित तरीके से सिखाया जा रहा है। इसके लिए कई तरह की शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बच्चे ध्वनियों को जोड़ना और शब्द पढ़ना सीख सकें। कक्षा में सीखना अब अधिक इंटरैक्टिव हो गया है, क्योंकि बच्चे समूह या जोड़ियां बनाकर साथ काम कर रहे हैं।

आमतौर पर शिक्षकों को काम के भारी बोझ और संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है। ऐसे में किसी पीयर-ड्रिवेन प्रोग्राम को चलाए रखने के लिए मान्यता, निरंतर समर्थन और सार्थक जुड़ाव बहुत जरूरी हो जाते हैं। उनके लिए नियमित मार्गदर्शन और नए इनपुट (जिसमें शिक्षण के ऐसे नए तरीके और रणनीतियां शामिल हों, जो छात्रों की भागीदारी बनाए रखने के साथ चर्चाओं को रोचक और प्रासंगिक बनाए रखें) सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चर्चा के विषयों में खुलापन होने और शिक्षकों को कक्षा में आने वाली वास्तविक चुनौतियों को सामने लाने से, यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षकों की भागीदारी उनके रोज के काम में उपयोगी होगी। पीयर ड्रिवेन पहल ने शिक्षकों की जरूरत के मुताबिक, कार्यक्रम में डिस्कशन शेड्यूल और असाइनमेंट की समय-सीमा को लेकर लचीलापन बनाए रखा है, जो उनपर दवाब कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सीखना जारी रहे। एल्युमनाई मेंटर्स भी मिलकर बैठने के लिए जगह बनाए रखने पर काम करते हैं, जिसमें जिला अधिकारियों से संपर्क करना या अनौपचारिक स्थानों पर चर्चा करना शामिल है।

अकादमिक पहलू से इतर भी व्यक्तिगत विकास, प्रेरणा और बेहतरी के अवसरों का होना, एक बड़ा बदलाव लाता है। शिक्षक तब अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जब उन्हें उनकी पेशेगत पहचान से आगे बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में भी समर्थन मिलता है। अपने साथियों से प्रोत्साहन मिलना, सफलता की कहानियां साझा करना और छोटी-छोटी सफलताओं की खुशी मनाना शिक्षकों में उपलब्धि की भावना पैदा करता है।

इसमें सबसे जरूरी बात संवाद का लगातार जारी रहना है। नियमित चेक-इन, संरचना में ढली चर्चाएं और समस्या समाधान के सत्र, सीखने की गति बनाए रखने में मददगार होते हैं। जब शिक्षक अपनी कक्षाओं में वास्तविक सुधार देखते हैं—चाहे वह कोई नई रणनीति लागू करना हो या उनके सहयोग से किसी बच्चे का बेहतर प्रदर्शन करना—तो उनका आत्मविश्वास और प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ता है। इससे वे न केवल अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रेरित होते हैं, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी रुचि लेते हैं।

शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का एक और प्रभावी तरीका यह है कि उन्हें सरकारी स्तर पर मान्यता दी जाए। यह मान्यता आर्थिक लाभ तक सीमित न होकर प्रमाण-पत्र, अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक प्रशंसा या नेतृत्व की भूमिका निभाने जैसे अवसर की तरह भी दी जा सकती है।

पीएलसी, सहकर्मी समूह (पीयर ग्रुप) और सामूहिक अधिगम के ऐसे मंच शिक्षकों को निरंतर सहयोग देने के सशक्त माध्यम बन सकते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार तैयार किए जायें। इसके अलावा, चूंकि मेंटर्स पहले से ही सरकारी ढांचे का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी विशेषज्ञता का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था बनायी जा सकती है, जो उनके योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दे और उनका समर्थन करे। इस तरह का मॉडल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण के लिए व्यवहारिक और टिकाऊ उपाय बन सकता है।

ऐसा एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से है जहां राज्य सरकार ने एलएलएफ द्वारा विकसित एक कोर्स के क्रियान्वयन के दौरान मेंटरिंग सपोर्ट के लिए एल्यूमनाई के एक समूह को 500 रुपए प्रतिमाह का संचार भत्ता दिया था। यह मॉडल न केवल बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करता है, बल्कि शिक्षकों की भागीदारी को बढ़ाता है और सरकारी तंत्र में इस अभ्यास को सहजता से जोड़ देता है।

अन्य कुछ राज्यों में भी पीयर लर्निंग के सफल उदाहरण देखे गए हैं। जैसे, कर्नाटक में सब्जेक्ट टीचर फोरम। लेकिन पीएलसी को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने में भी अभी कई बाधाएं हैं, जैसे नीतिगत समावेश की कमी, शिक्षकों में जागरुकता न होना और स्कूलों में हेरार्की कल्चर।

इसके बावजूद निरंतर शिक्षक अधिगम (कंटीन्यूअस टीचर लर्निंग) के महत्व को कई नीतियों में पहचाना गया है, जिसमें निपुण भारत मिशन भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी सतत पेशेवर विकास और सहयोगी तरीकों पर जोर देती है, लेकिन साफ तौर पर पीएलसी को अनिवार्य नहीं बनाती है।

पीएलसी को मजबूत बनाने और उन्हें शिक्षकों के विकास का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए निम्न रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं:

जब शिक्षक ऐसे सहयोगी लर्निंग स्पेस में जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने विचार साझा करते हैं या एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, बल्कि तात्कालिक और जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए भी मिलकर काम करते हैं। यह शिक्षकों के लिए एक ऐसा अवसर बन सकता है, जहां वे प्रेरित महसूस करें, समुदाय का हिस्सा बन सकें और अपने छात्रों की जरूरतों को समझने में बेहतर बन सकें। आखिर में, इन प्रयासों से आत्मविश्वास से भरे और सशक्त शिक्षक तैयार होते हैं। ऐसे शिक्षकों की कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं और रुचि भी लेते हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

सरल-कोश में इस बार का शब्द है फ्रंटलाइन वर्कर।

विकास क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग अक्सर फ्रंटलाइन वर्कर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह शब्द वास्तव में किनके लिए है? क्या हर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति फ्रंटलाइन वर्कर कहलाता है?

इस बार सरलकोश में हम इसी शब्द को आसान भाषा में समझते हैं—इसके दायरे, भूमिका और महत्व को ध्यान में रखते हुए। फ्रंटलाइन वर्कर वे लोग होते हैं, जो जमीन पर काम करते हुए लोगों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। वे किसी दफ्तर या मीटिंग रूम तक सीमित नहीं होते, बल्कि गांवों, मोहल्लों और बस्तियों में जाकर समुदायों के साथ काम करते हैं।

चाहे वह आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एएनएम हों, या फिर शिक्षा, पोषण, जल-संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर काम करने वाले फील्ड स्टाफ—ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में आते हैं।

इस एपिसोड में हम यह भी समझते हैं कि इनकी भूमिका केवल सूचना पहुंचाने तक सीमित नहीं है। ये लोग जरूरतें समझते हैं, फैसले लेते हैं और नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाते हैं।

पूरा एपिसोड सुनें और जानिए कि क्यों फ्रंटलाइन वर्कर विकास के हर स्तर पर एक मजबूत कड़ी होते हैं—और क्यों उन्हें और अधिक समर्थन, संसाधन और सम्मान की जरूरत है।

—

भारत सबसे ज्यादा गर्मी झेलने वाले शीर्ष पांच देशों में से एक है। 2010 के बाद, 2024 वह साल था जब देश ने सबसे लंबी हीटवेव का सामना किया। इस दौरान, कई राज्यों में एक महीने तक तापमान 40°C से ऊपर रहा और 44,000 से ज्यादा हीटस्ट्रोक के मामले दर्ज हुए। साल 2025 की शुरुआत तक, देश के 10 से ज्यादा राज्य अलग-अलग समय पर भीषण गर्मी झेल चुके हैं। इतना ही नहीं, इस साल का फरवरी बीते 125 सालों में सबसे गर्म फरवरी का महीना भी रहा।

गर्मी का बढ़ता खतरा अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजाना का संकट बन चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर गिग वर्कर्स, असंगठित कामगारों और बेघर लोगों पर पड़ता है। भारत में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं, जिनके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक हो जाने की संभावना है। अप्रैल 2025 में प्रकाशित ग्रीनपीस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में हर 1°C तापमान बढ़ने पर मजदूरों की आमदनी 19% तक घट जाती है। वहीं तेज धूप के कारण यह गिरावट 40% तक हो सकती है। एक स्टडी के अनुसार, दिल्ली में बेघर लोग भीषण गर्मी की वजह से रात में सो नहीं पाते हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, इसका असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं रह जाता बल्कि यह काम करने की क्षमता, रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

इस वीडियो में हमने इन्हीं चुनौतियों और उनके प्रभावों पर बात की है, ताकि जब भी आप ऐसे किसी मुद्दे या समुदाय के साथ काम करें तो इन चुनौतियों की अलग-अलग परतों को समझ सकें।

यह वीडियो आईडीआर अंग्रेजी में प्रकाशित तीन लेखों पर आधारित है जिन्हें अनुज बहल, सारिका नायर ; अशाली भंडारी, चारु प्रज्ञा और निर्मिता चंद्रशेखर ने लिखा है।

—

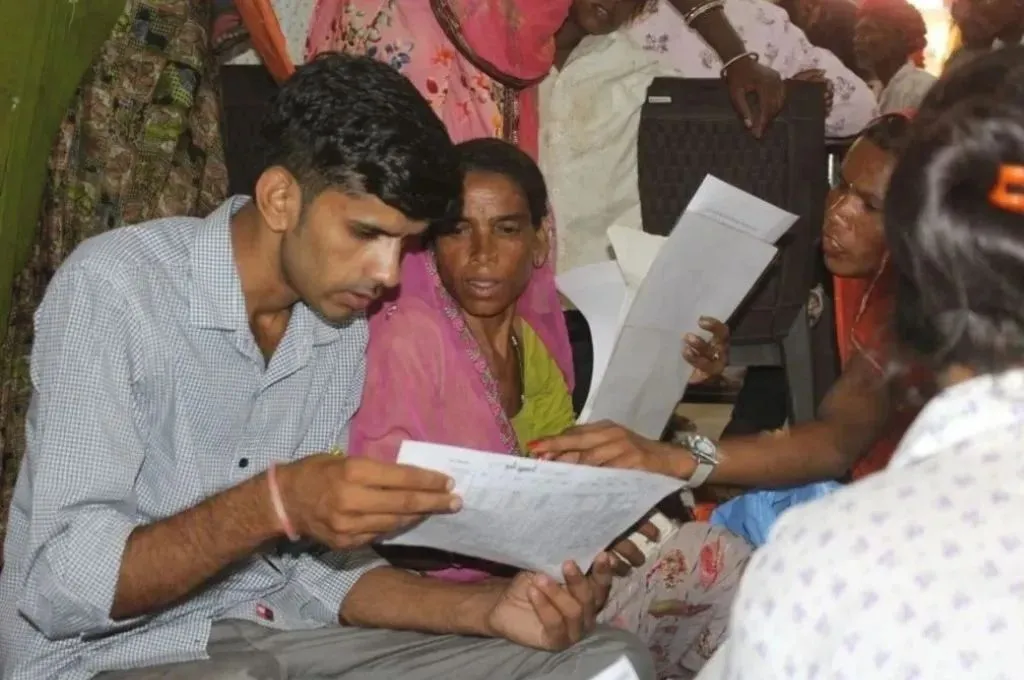

मैं पिछले दस से भी ज्यादा सालों से राजस्थान के उदयपुर जिले में श्रम सारथी संस्था के साथ काम कर रहा हूं। हम मजदूर परिवारों की वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू होने पर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इससे राहत मिलने की आस थी। हमारे साथ जुड़े कई श्रमिक इस योजना के दायरे में आते हैं लेकिन योजना से मिलने वाली मदद हासिल कर पाना एक जटिल प्रक्रिया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या वह विकलांग हो जाए, तो उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है और इसका सालाना प्रीमियम मात्र 20 रुपये है, जो सीधे व्यक्ति के बैंक खाते से कट जाता है।

काम के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए जहां लोगों ने बीमा के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें महीनों तक कोई उत्तर नहीं मिला। कई बार कागज जमा करने के बावजूद नए दस्तावेजों की मांग की गयी। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अमूमन लोगों को इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं होती है। उन्हें न तो बैंक से कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है और न ही बीमा कंपनी से।

अक्सर जनधन खाता खुलवाते समय बैंक उसमें बीमा पॉलिसी भी जोड़ देता है। इन बीमा कंपनियों की प्रक्रिया अलग होती है, जिसकी पूरी जानकारी आमतौर पर बैंकों के पास भी नहीं होती है। जब कोई क्लेम आता है तो बैंक केवल बीमा कंपनी को ईमेल भेजता है और फिर उनके जवाब का इंतजार किया जाता है। क्लेम के लिए कोई अलग वेबसाइट या सार्वजनिक ट्रैकिंग प्रणाली नहीं है, जिससे आवेदनकर्ता को जानकारी मिल सके। ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए एक ई-मेल आधारित प्रक्रिया को समझना बेहद चुनौतीपूर्ण है।

मई 2023 में सूरजगढ़ गांव की फूला बाई खदान में काम करते हुए हादसे का शिकार हो गई थीं। एफआईआर, पोस्टमार्टम और अन्य जरूरी कागजात तैयार कर उनके नॉमिनी प्रभु लाल ने यूनियन बैंक में सभी दस्तावेज जमा करवाये। इसके बावजूद बैंक कभी नए कागज मांगता रहा, तो कभी कहा गया कि “पैसे अब तक नहीं आए हैं।” प्रभु लाल ने अलग-अलग शाखाओं में जाकर कई बार पूछताछ की। उन्होंने अखबार में भी अपनी बात रखी, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है।

इससे पहले जून 2022 में भी एक मामला सामने आया। जसवंतगढ़ गांव के नारायण सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी, जो उसी हादसे में खुद गंभीर रूप से घायल हुई थी, ने बीमा का दावा किया। उन्होंने भी कई बार बैंक के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें सिर्फ यही बताया गया कि मामला विचाराधीन है और अभी पैसे नहीं आए हैं।

हमारी संस्था ने अब तक 24 आवेदनकर्ताओं के क्लेम को पूरा करवाने में समर्थन दिया है। लेकिन फूला बाई और नारायण सिंह जैसे कई मामले आज तक लंबित हैं। इस अनुभव से हमें यह समझने में मदद मिली है कि सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया किस हद तक जटिल हो सकती है।

किशन गुर्जर श्रम सारथी में ब्रांच सर्विस मैनेजर हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: कचरा बीनने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्व।

अधिक करें: किशन के काम को बेहतर समझने और समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।