‘वाटरमैन ऑफ़ इंडिया’ कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह ने आईडीआर से हुई इस खास बातचीत में जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्राम विकास पर विस्तार से बात की है। यहां उनसे जानिए कि कैसे सिर्फ पानी बचाकर गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

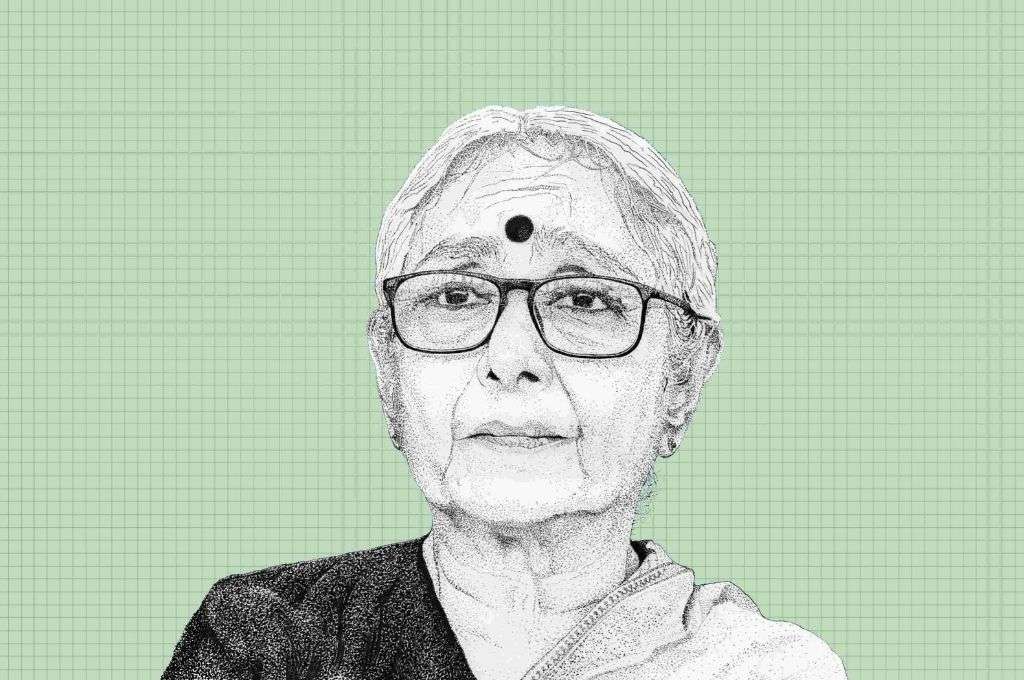

राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर ज़िले से संबंध रखने वाले एक जल-संरक्षणवादी और पर्यावरण के जानकार हैं। उन्हें साल 2001 में ‘रेमन मैगसेसे अवार्ड’ और साल 2015 में पानी का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले ‘स्टॉकहोम वाटर प्राइज़’ से सम्मानित किया गया था। वे तरुण भारत संघ (टीबीएस) के संस्थापक हैं। तरुण भारत संघ 45 वर्ष पुरानी एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जोहड़1 और अन्य जल संरक्षक ढांचों का निर्माण कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। राजेंद्र ‘राष्ट्रीय जल बिरादरी’ नामक जल से संबंधित संगठनों के एक राष्ट्रीय समूह का मार्गदर्शन करते हैं। इस समूह ने भारत में 100 से अधिक नदियों के कायाकल्प पर काम किया है।

आईडीआर के साथ अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जल संरक्षण पर काम करने के लिए उन्हें किन चीजों ने प्रेरित किया। साथ ही, वे यह भी बता रहे हैं कि एक गांव के लिए सच्ची आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है और कैसे महामारी ने विकास के कुछ विनाशकारी प्रभावों को एक हद तक उलट दिया है।

साहित्य और आयुर्वेद का छात्र होने के बावजूद जल और इससे जुड़े बाकी मुद्दों पर काम की शुरुआत करने के पीछे क्या प्रेरणा रही?

एक दिन मंगू मीना नाम के एक बुजुर्ग किसान ने मुझसे कहा ‘हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ाई-लिखाई की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले पानी चाहिए।’ दूसरे गांवों की तुलना में गोपालपुरा के लोग भयानक जल संकट का सामना कर रहे थे। वहां की ज़मीन पूरी तरह से बंजर और उजाड़ थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं जल संरक्षण के बारे में कुछ भी नहीं जनता हूं। उस बुजुर्ग किसान ने मुझसे कहा ‘मैं तुम्हें सिखाउंगा।’ अब आप तो जानते हैं कि कम उम्र में हम कैसे होते हैं – कितने सवाल करते रहते हैं। इसलिए मैंने उनसे पूछ डाला कि ‘अगर आप मुझे सिखा सकते हैं तो खुद क्यों नहीं करते?’ आंखों में आंसू भरे उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा ‘पहले हम लोग यह काम खुद ही करते थे, लेकिन जब से गांव में चुनाव होने लगे हैं तब से यहां के लोगों ने खुद को कई दलों में बांट लिया है। अब वे सब न तो एक साथ मिलकर काम करते हैं और न ही साझे भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप किसी पक्ष के नहीं हैं। आप हम सबके हैं।’ मैं उस बुजुर्ग की बात समझ चुका था। हालांकि वे शिक्षित नहीं थे लेकिन बुद्धिमान थे। मैंने जल संरक्षण पर काम करना शुरू कर दिया।

पानी से जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग में मुझे दो दिनों का समय लगा। मंगू काका मुझे गांव के सभी 25 सूखे कुओं पर लेकर गए और धरती की सतह देखने के लिए मुझे उन कुओं में 80 से 150 फ़ीट नीचे उतरने के लिए कहा। मुझे कुएं के भीतर कई क़िस्म की दरारें दिखीं और मैं समझ गया कि सूरज से बचाकर हम पानी कैसे बचा सकते हैं। हालांकि राजस्थान में बारिश या पानी का स्त्रोत सूर्य ही है लेकिन वह पानी का सबसे बड़ा चोर भी है। वाष्पीकरण प्रक्रिया से सूर्य बहुत सारा पानी चुरा भी लेता है। मेरा काम जल इकट्ठा करने के उन अलग-अलग तरीक़ों की खोज करना था जिससे उसे धरती के गर्भ तक पहुंचाया और वाष्पीकरण से बचाया जा सके।

गोपालपुरा में मैंने जोहड़ बनाकर बिल्कुल यही काम किया। सिर्फ़ एक मानसून की बारिश के बाद ही कुओं और भूमिगत जलस्रोतों में जान आने लगी। इस पानी ने सूख चुके छोटे-छोटे झरनों को फिर से जीवंत कर दिया था। इसके लिए हमें केवल इतना करना था कि भूमिगत जल स्रोतों का पानी रिचार्ज होता रहे। धीरे-धीरे यह काम आसपास के अन्य गांवों और फिर राज्यों में फैल गया। इसने 12 नदियों को पुनर्जीवित कर दिया। ये नदियां अब बारहमासी हो चुकी हैं और इनमें हमेशा पानी रहता है।

गोपालपुरा के बाद आपने दूसरे गांवों में काम करना कैसे शुरू किया? और इलाक़े में जल संरक्षण की कोशिशों के क्या नतीजे आपको देखने को मिले?

अब जब गांव में पानी वापस आ गया था तब गांव वालों ने पलायन कर गए लोगों को वापस घर बुलाना शुरू कर दिया – इससे वहां उल्टा पलायन हुआ। उन लोगों ने फिर से ज़मीन पर खेती का काम शुरू कर दिया। पहली फसल के तैयार होने के बाद गांववालों ने अपने सभी रिश्तेदारों को इस बारे में बताया कि कैसे उन्हें पानी मिला और फिर किस तरह उन्होंने खेती शुरू की। उन रिश्तेदारों ने मुझे अपने गांवों में बुलाना शुरू कर दिया। जल संरक्षण कार्य अब गोपालपुरा से निकलकर करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अन्य इलाक़ों में फैलना शुरू हो गया था। मैंने तीन प्रकार की यात्रा शुरू की: पहली यात्रा थी ‘जल बचाओ जोहड़ बनाओ’; ‘ग्राम स्वावलंबन’ (गांव की आत्मनिर्भरता) मेरी दूसरी यात्रा थी; और तीसरी यात्रा थी ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ।’ इन यात्राओं और पहले से मौजूद नेटवर्क के जरिए हमने अपने काम का विस्तार किया।

अपने गांव में पानी वापस आता देख उन्होंने जल संरक्षण पर काम करना शुरू किया और दोबारा खेती करने लगे।

जल्द ही इलाक़े के लोगों को इस काम का असर दिखाई देने लगा। पानी की कमी के चलते करौली में लोग असहाय हो चुके थे और बेरोज़गारी के कारण ग़ैर-क़ानूनी काम करने के लिए बाध्य थे। लेकिन अपने गांव में पानी वापस आता देख उन्होंने जल संरक्षण पर काम करना शुरू किया और दोबारा खेती से जुड़े कामों की तरफ़ बढ़ गए। इस इलाक़े में जंगल दो फ़ीसदी क्षेत्र से बढ़कर 48 फीसदी क्षेत्र में फैल गया था। जो लोग पहले गांव छोड़कर जयपुर के ठेकेदारों के लिए ट्रक-लोडर का काम करते थे, उन्होंने अब उन्हीं ठेकेदारों को अपनी फसल बाज़ार तक पहुंचाने का काम देना शुरू कर दिया। वे अब रोज़गार देने वाले बन गए हैं। वे अब उन्हीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं जिनके लिए वे पहले मजदूरी किया करते थे।

जल संरक्षण का सबसे अधिक प्रभाव सूक्ष्म-जलवायु (माइक्रो-क्लाइमेट) पर पड़ा है। पहले अरब सागर से आने वाले बादल हमारे गांवों के ऊपर से गुजरते तो थे लेकिन इनसे बारिश नहीं होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि क्षेत्र में हरियाली कम थी और खदानों और शुष्क क्षेत्रों की गर्मी इन बादलों को संघनित होने और बरसने से रोक देती थी। अब क्षेत्र में हरियाली का प्रतिशत बढ़ चुका है और उनके ऊपर सूक्ष्म-बादल बनने लगे हैं। अरब सागर से आने वाले बादल इन सूक्ष्म-बादलों से मिलकर बारिश करते हैं। हरियाली बढ़ने से मिट्टी और हवा में नमी होने के कारण तापमान में भी कमी आई है। इस तरह हमारे जल संरक्षण के काम ने इलाक़े में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद की है।

इस काम में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएं।

सबसे बड़ी चुनौती हमें सरकार से मिली थी। गोपालपुरा में सिंचाई विभाग ने सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1954 के तहत निषेध लगाने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि हमारे काम से ‘उनका’ पानी रुक रहा है। अब जब बारिश का पानी किसी के खेत पर पड़ता है तो वह पानी किसका होता है? किसान का या बांध का? मैंने उनसे कहा ‘अगर किसान के खेत में पड़ने वाला बारिश का पानी किसान का नहीं है तो आपको बारिश को रोक देना चाहिए, पूरे गांव में बारिश मत होने दीजिए।’ हमने किसी दूसरे का पानी नहीं रोका था। हम केवल खेत पर गिरने वाले बारिश के पानी को जमा कर रहे थे। हमारा नारा था ‘खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में।’ एक गांव आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब उसके पास अपना पानी हो। और इस पानी से उन्हें ख़ुशी, आत्मविश्वास, गर्व महसूस होता है।

सरकार की वास्तविक समस्या यह थी कि हम बहुत ही कम लागत के साथ बांध बना रहे थे। इसी काम को करने के लिए उनके पास करोड़ों का बजट था और वे ठेकेदारों को काम पर रखते थे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनका भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएगा।

अपने पहले जिस रिवर्स माईग्रेशन की बात की थी वह कोविड-19 के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

मुझे लगता है कि कोविड-19 के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद इसके कुछ सकारात्मक असर भी हुए हैं। इससे लोगों को तथाकथित विकास से होने वाले विनाश के बारे में पता चला है। सरकार की विकास रणनीतियों से होने वाला विनाश। अभी तक विकास ने केवल विनाश, विस्थापन और आपदा को ही जन्म दिया है। जो लोग विस्थापित हो गए थे और शहरों में काम करने के लिए अपने गांव छोड़ गए थे, कोविड-19 के कारण वे लौटे – यह एक क्रांति है। लेकिन क्रांति अपने आप में पर्याप्त नहीं होगी; परिवर्तन लाने के लिए इस क्रांति को कार्यवाही के साथ जोड़ने की ज़रूरत होती है, तभी कुछ बदल सकता है।

कहने का मतलब यह है कि हमें प्रकृति से ही गांवों में समृद्धि लाने के तरीक़े ढूंढने की ज़रूरत है। हमें मृदा और जल के संरक्षण और प्रबंधन, हर घर में बीज भंडारण, खुद से खाद बनाने आदि जैसे काम करने होंगे। हमें अब और अधिक विकास नहीं चाहिए, हम मानव जाति और प्रकृति को फिर से नया करना चाहते हैं।

भारत वास्तविक अर्थों में गणराज्य तभी बनेगा जब यहां के गांव आत्मनिर्भर और आत्म–नियंत्रित इकाइयों में बदलेंगे।

प्रकृति के पुनर्जीवन से सबके लिए रोज़गार पैदा होगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता बनेगा। सरकार द्वारा की जाने वाली बातों से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। आत्मनिर्भरता हवा से नहीं आती है; आत्मनिर्भरता मिट्टी से शुरू होती है। यह तब आती है जब गांव के लोग अपने जीवन की सभी ज़रूरतों के लिए गांव में ही रोज़गार ढूंढ़ लेते हैं और उसे बनाए रखते हैं। इसमें खेती भी शामिल है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के पास अपना पानी हो। कोई गांव तभी आत्मनिर्भर बन सकता है जब उसके पास अपना पानी हो। और भारत वास्तविक अर्थों में गणराज्य तभी बनेगा जब यहां के गांव आत्मनिर्भर और स्व-नियंत्रित इकाइयों में बदलेंगे।

आप भारत के अन्य ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाक़ों में जल और जल संरक्षण के महत्व के संदेश को किस प्रकार ले जा रहे हैं?

राष्ट्रीय जल बिरादरी नाम का हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का समूह है। यह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सक्रिय है। लॉकडाउन के दौरान हमने अपनी प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताने के लिए टेलीफ़ोन पर बातचीत की और कई वेबिनार आयोजित किए। उनसे कहा कि वे हमारे संदेशों को अपने इलाक़ों तक पहुंचाएं। हम पहले से ही छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं; अब हमें अधिक ऊर्जा और मानव संसाधन दोनों की ज़रूरत है। शहरों से वापस लौटे लोग इस काम में शामिल हो सकते हैं।

शहरों में रहने वाले लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि उनके नलों में पानी गांवों से आता है।

शहरों में रहने वाले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि उनके नलों में पानी गांवों से आता है। अगर हम इस पानी को छीन लेते हैं तो हम गांवों के लोगों को उनकी आजीविका के साधन से वंचित कर देंगे और उन्हें शहरों में आने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। शहर में रहने वालों को पानी के उपयोग में अनुशासित होने के साथ-साथ जल संचयन और संरक्षण के बारे में जानने की भी जरूरत है। हमारे शहरों को जल-साक्षरता आंदोलन की तत्काल आवश्यकता है और यह एक ऐसा काम है जो सरकार कर सकती है। भारत का शहरी भविष्य खतरनाक दिशा में बढ़ रहा है। कोविड-19 के कारण हुए रिवर्स माइग्रेशन ने शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव को एक हद तक कम कर दिया है। लेकिन हमें लगातार अपनी शहरी आबादी को शिक्षित करते रहना होगा।

दूसरी ओर भारत के गांवों में रहने वाले लोग जल और जीवन के अन्य तत्वों के बीच के संबंध को हमसे कहीं बेहतर तरीक़े से जानते हैं। वे जानते हैं कि पानी के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है और उनके पास जल संरक्षण की इच्छाशक्ति है। वे यह भी समझते हैं कि पानी की बहुत अधिक कमी होने पर उन्हें ही विस्थापित होना पड़ता है। लेकिन उनकी क्षमताओं की भी सीमा है और उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है।

सरकार से किस प्रकार के सहयोग मिल सकते हैं?

सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के 70,000 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल उन लोगों को काम मुहैया करवाने में कर सकती है जो अपने गांव वापस लौट चुके हैं। इससे सरकार जल संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती है। साथ ही सरकार स्थानीय संसाधन की उपस्थिति और उपलब्धता के बारे में जानने के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर सकती है। रिसोर्स मैपिंग से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी गांव में कौन से संसाधन हैं और रोज़गार उत्पादन में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार को प्राथमिकता के साथ अपनी नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय जल बिरादरी ने 100 से अधिक नदियों के पुनर्जीवन के लिए काम किया। नतीजतन इनमें से 12 नदियों में अब बारहों महीने पानी रहता है। हमने पूरे देश में काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षण दिया है लेकिन सरकार हम से किसी तरह का संवाद नहीं करती है। अगर वे अपने आत्मनिर्भरता वाले नारे को लेकर गम्भीर होते तो सबसे पहले हम लोगों से बात करते।

टीबीएस के रूप में हमने 10,600 वर्ग किमी भूमि में जल संरक्षण के लिए 11,800 तालाबों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया है। इस काम में हमने सरकार से एक पैसे की भी मदद नहीं ली है। यह काम हमने समुदाय की ताकत का उपयोग करके किया है। हमसे अधिक आत्मनिर्भर कौन होगा? लेकिन सरकार हमसे कभी बात नहीं करती है और वह कभी करेगी भी नहीं।

जल संरक्षण के अपने काम के दौरान आपको स्थानीय राजनीति का भी शिकार होना पड़ा होगा? इससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं?

मैं उस तरह की राजनीति का शिकार नहीं हूं, मैं ऐसी राजनीति से लाभ उठाता हूं, उसे लेकर आगे बढ़ता हूं। जब मैंने जल संरक्षण का काम शुरू किया था तब मैं यह जानता था कि शक्तिशाली लोग इस पर अपना हक़ जताएंगे। समस्या तब होती है जब कोई गुप्त तरीक़े से काम करने की कोशिश करता है। मैं अपने काम को लेकर हमेशा से मुखर था, मैं हमेशा किसी भी तरह का फ़ैसला ग्राम सभा में पूरे समुदाय के लोगों के साथ मिलकर और लिखित में लेता था। हमारे काम में पूरी पारदर्शिता थी। बाद में यदि कोई समस्या खड़ी करता तो पूरा गांव उसके ख़िलाफ़ एकजुट हो जाता था। जब लोग समूहों में बंट जाते हैं तब राजनीति होने लगती है और मैंने कभी भी इस तरह के समूह बनने ही नहीं दिए।

आज के समय भी धर्म का मामला सत्ता और राजनीति के लिए किए जाने वाले इस संघर्ष से अछूता नहीं रह गया है। हर आदमी के धर्म की शुरुआत प्रकृति के सम्मान और पर्यावरण की सुरक्षा के आदर्शों से होती है। किसी भी प्रकार का ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि जीवन का निर्माण करने वाले पांच तत्वों का मेल है। ये तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। लेकिन प्रकृति के सम्मान से शुरू होने वाले धर्म धीरे-धीरे संगठन के सम्मान पर केंद्रित हो जाते हैं; वे शक्ति के समीकरण में हिस्सा लेने लगते हैं और राजनीति की युद्धभूमि में बदल जाते हैं।

मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मैं, राजेंद्र सिंह, ने किसी भी ऐसी समिति या संगठन का निर्माण नहीं किया है जो सत्ता के इस खेल में शामिल हो। मैंने केवल प्रकृति के पुनर्जीवन के लिए काम किया है और अपनी अंतिम सांस तक करता रहूंगा ताकि हमारा गांव, हमारा देश और हमारी यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सके।

मेरे जाने के बाद जरूरत पड़ने पर दूसरे लोग इस काम को कर सकते हैं और यदि जरूरत नहीं हुई तो बंद कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल बिरादरी एक संगठन नहीं है; यह समुदाय द्वारा बनाया गया एक फ़ोरम है। जब तक समुदाय के लोग चाहेंगे तब तक यह फ़ोरम सक्रिय रहेगा। जब समुदाय इसे बंद करना चाहेगा तब यह बंद हो जाएगा। हालांकि पुनर्जीवन का काम पूरी तरह से सनातन और शाश्वत है। यह कभी नहीं ख़त्म होगा और हर बार हमें एक नई रचना की ओर ले जाएगा।

—

फुटनोट:

- जोहड़ या एक तालाब एक प्रकार की पारंपरिक जल भंडारण संरचना है जो वर्षा जल का संचयन करती है। इसमें एकत्रित जल का उपयोग पीने और नहाने-धोने के साथ-साथ भूजल और आसपास के कुओं को दोबारा जीवित करने के लिए किया जा सकता है।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें

- इस वेबिनार को सुनें जिसमें राजेंद्र सिंह ने पानी से संबंधित वर्तमान चुनौतियों और उनके संभावित हल के बारे में बताया है।

- गंगा नदी को साफ करने के हमारे प्रयासों की कमियों और प्राथमिक स्तर पर उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों पर राजेंद्र सिंह के विचार जानने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं।

गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *