समाज के सबसे उपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचना अक्सर सबसे कठिन होता है। उदाहरण के लिए, अगर कुछ चंद गांवों में एक नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जाता है, तो वहां अमूमन पूर्णतः दृष्टिहीन या चल-फिर पाने में असमर्थ व्यक्ति, दूर-दराज बसे लोग, वंचित अल्पसंख्यक और बुजुर्गों को इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र के पैक्ट फॉर द फ्यूचर 2024 के अंतर्गत, भारत किसी भी व्यक्ति को पीछे न छोड़ने के वैश्विक संकल्प के साथ इस अंतिम मील की दूरी को मिटाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।

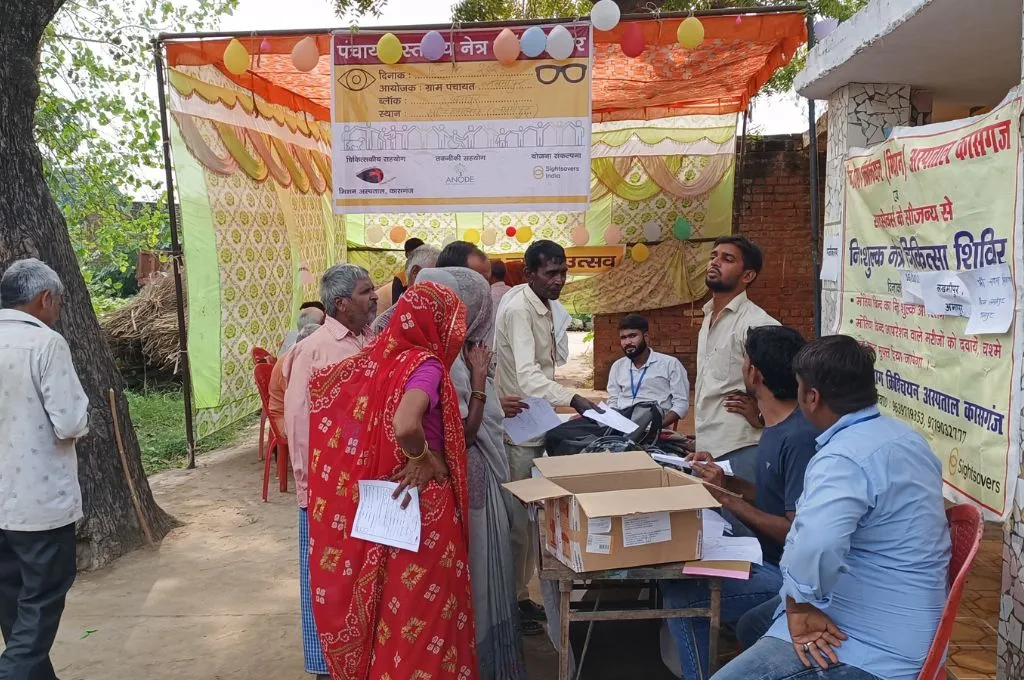

हाल ही में साइटसेवर्स इंडिया और एनोड गवर्नेंस लैब द्वारा एक पायलट परियोजना चलायी गयी, जिसका उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य और समावेशन को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में स्थानीय शासन की भूमिका को एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में परखा गया। इस पहल ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राम पंचायतें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए न केवल उपयुक्त हैं, बल्कि इस भूमिका में प्रभावशाली ढंग से योगदान भी दे सकती हैं।

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के तीन ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतों ने जब गांवों में दृष्टिहीनता से निपटने की कमान संभाली, तो इस बात का ठोस प्रमाण मिला कि यदि पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) सार्वभौमिक स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन जैसे लक्ष्यों को अपनाएं, तो यह न केवल एसडीजी की दिशा में प्रगति को बल देता है, बल्कि ग्राम पंचायतों की राजनीतिक पहचान को भी ठोस बनाता है और उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करता है।

स्वास्थ्य और विकलांगता के क्षेत्र में पंचायती राज के लिए प्रावधान

पिछले पांच वर्षों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि इस विषय की अहमियत पर दबाव भी बनाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जमीनी स्तर की जटिल चुनौतियों को समझने और उनके प्रभावी समाधान तैयार करने के लिए स्थानीय दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने समुदाय की जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने में सक्षम हैं।

भारत में 17 सतत विकास लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के लिए 9 प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है। पंचायत विकास सूचकांक समिति ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है, जिसके माध्यम से पंचायतों का मूल्यांकन गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल सुरक्षा, स्वच्छता, आधारभूत संरचना, आजीविका और शासन जैसे पहलुओं पर किया जा सकता है। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं के पास अब वह रूपरेखा मौजूद है जिसके माध्यम से वे अपने ग्राम की आवश्यक नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को प्राथमिकता दे सकती हैं, उपयुक्त स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य (एलएसडीजी) का चयन कर सकती हैं और उसे अपनी योजना व बजट में शामिल कर सकती हैं।

कानूनी दृष्टिकोण से भी पंचायती राज संस्थाओं को स्वास्थ्य और विकलांगता के मुद्दों से जुड़ने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 में एक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र की परिकल्पना की गयी है, जो निवारक और संवर्धनात्मक हो। साथ ही यह सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच भी सुनिश्चित करे। इसी नीति के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) ने जिला और उप-जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के नेतृत्व की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी है। वर्तमान में लगभग आठ राज्य पंचायती राज संस्थाओं को स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियां हस्तांतरित कर चुके हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत, स्थानीय निकायों (जिनमें पंचायतें और नगरपालिकाएं शामिल हैं) को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि विकलांग जनों के लिए सुलभ रूप से समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। यह लक्ष्य ऐसे बुनियादी ढांचे के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जो विकलांग जनों के अनुकूल हो। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों और परिवहन सेवाओं जैसी मूल सुविधाओं के साथ-साथ भेदभाव मिटाने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार भी करना होगा।

ग्राम पंचायतों की सोच का विस्तार

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए प्रमुख संसाधन मुहैया कराती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं पंचायतों की भूमिका और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतें इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग गांव के रख-रखाव और आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती हैं।

ग्राम पंचायतें केवल फंड प्राप्त करने और योजनाएं लागू करने के दायरे में सीमित नहीं हो सकती।

ये कार्यक्षेत्र बेहद अहम हैं और एक चुनी हुई संस्था को ठोस व प्रत्यक्ष परिणाम दिखाने का मौका भी देते हैं। हालांकि, जैसा कि पायलट परियोजना के दौरान देखा गया, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे मूल अधिकारों तक पहुंच में जो कमियां हैं, उन्हें पाटने का प्रयास ग्राम पंचायतों और नागरिकों के बीच एक मजबूत सहभागिता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साथ ही, यह पंचायतों को एक सकारात्मक पहचान गढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है।

हालांकि लंबे समय तक इन सेवाओं का संचालन मुख्यतः विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकार क्षेत्र में रहा है। इन विभागों द्वारा स्थापित समांतर ढांचे इन सेवाओं की निगरानी करते हैं, जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अक्सर केवल प्रतीकात्मक होती है। सुनियोजित विकेंद्रीकरण की दिशा में सार्थक प्रगति तभी संभव है, जब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार में संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा और दिव्यांग समावेशन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन व आकलन स्वयं करें।

एक सक्रिय और सक्षम ग्राम पंचायत इससे भी आगे बढ़कर समुदाय की आवश्यकताओं को समेकित कर मांग-आधारित योजनाओं का निर्माण कर सकती है। ग्राम पंचायतों को जल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। किंतु उनके पास ऐसी वित्तीय निधियां भी होती हैं, जिन्हें वे अपनी ग्राम-विशेष जरूरतों की पूर्ति के लिए उपयोग में ला सकती हैं।

अनेक मामलों में यह देखा गया है कि सरकारी विभागों और सेवाओं की उपस्थिति मुख्यतः ज़िला स्तर पर सिमटी रहती है। इस कारण वंचित और संवेदनशील वर्गों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ग्राम पंचायतों के पास इस खाई को पाटने की अपार संभावनाएं हैं। वे इन सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाकर समावेशन और सुलभता को बेहतर बना सकती हैं।

हालांकि, यह भी सच है कि कई बार स्वयं ग्राम पंचायतों को यह पता नहीं होता कि वे ऐसी भूमिका निभा सकती हैं। उनमें प्रशासनिक प्रणाली से असरदार ढंग से संवाद करने का आत्मविश्वास भी नहीं होता। इसलिए जब पंचायतों को नेत्र जांच शिविरों का आयोजन करने में सक्षम बनाया गया, तो लगभग 30 ग्राम पंचायतों को अपनी भूमिका स्पष्ट हुई और उन्हें व्यवहारिक अनुभव से सीखने का अवसर भी मिला। ऐसी पहल पंचायतों की क्षमता और जागरूकता बढ़ा सकती हैं, जिससे वे अपने गांव के सामाजिक जीवन के सूक्ष्म पक्षों के प्रति अधिक सजग, सक्रिय और संवेदनशील बन पायें।

विकलांगता के प्रति उदासीन रवैया

जब नेत्र जांच शिविरों से पहले जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, तो अधिकांश ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आमतौर पर दृष्टिहीनता को गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि यह जानेलवा नहीं होती। उदाहरण के लिए, यह अमूमन एक निश्चित उम्र के बाद होती है और वृद्ध व्यक्तियों में इसकी तीव्रता अधिक गंभीर होती है। सामाजिक चलन भी कुछ ऐसा है कि वृद्धजनों का इस स्थिति में रहना सामान्य माना जाता है।

साथ ही महिलाएं अक्सर क्लस्टर या ब्लॉक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं तक जाने के लिए भी अपने परिवार पर निर्भर होती हैं, जिससे उनकी चिकित्सा सुविधा तक पहुंच और भी सीमित हो जाती है। एक अन्य पहलू यह भी है कि लोग अक्सर इस बात से अंजान होते हैं कि छोटे-छोटे हस्तक्षेपों के माध्यम से दृष्टिहीन व्यक्ति का जीवन भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। यही स्थिति अन्य कई प्रकार की विकलांगताओं के साथ भी है, जिन्हें अक्सर अंधविश्वासों और मिथकों के घेरे में रखा जाता है।

विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष जैसे मापदंड (जो किसी व्यक्ति के बीमारी या विकलांगता से प्रभावित वर्षों को दर्शाते हैं) पर आधारित संवाद, आंकड़े और संवेदनशीलता-सत्रों ने ग्राम पंचायतों के सदस्यों को इन मुद्दों के प्रति अधिक सजग और जागरूक बनाया। उन्हें यह एहसास हुआ कि देखने या सुनने की कमजोरी, चलने-फिरने में कठिनाई और मानसिक रोग जैसी विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं और उनसे जुड़ी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ियों से कितने ही लोग कमतर जीवन जीने के लिए विवश हैं। उन्हें यह भी पता चला कि इसमें सुधार की संभावना है। जैसे-जैसे बातचीत बढ़ती गयी, पंचायत सदस्यों ने ऐसे लोगों की जानकारी हमारे साथ साझा की जो अपनी विकलांगता के कारण वर्षों से समाज से कटे हुए थे।

जब ग्राम पंचायत सदस्य सशक्त, बदलाव तभी संभव

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में इस पायलट परियोजना के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि कई ग्राम पंचायतें निष्क्रिय अथवा शिथिल अवस्था में थी। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण या तो नाकाफी था या उन्हें उससे जुड़ा कुछ भी याद ही नहीं था। कुछ गांवों में ग्राम पंचायत को केवल प्रधान के पद से जोड़ा जाता था। उनमें शामिल आठ से बारह वार्ड सदस्यों को यह तक नहीं मालूम था कि वे पंचायत के सदस्य हैं। नियमित बैठकों का अभाव था। जब कभी बैठकें होती, तो वे पंचायत भवन के स्थान पर प्रधान के आवास पर आयोजित की जाती थी। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) प्रायः ग्राम स्तर की जगह सीधे ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाती थी। अधिकांश पंचायत सदस्यों को यह जानकारी तक नहीं थी कि उनके पास कौन-कौन से वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।

शुरुआत में नेत्र स्वास्थ्य पहल से केवल 20–30 प्रतिशत पंचायत सदस्य ही सक्रिय रूप से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही बैठकों को प्रधान के घर से अलग किसी साझा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जाने लगा, तो अधिक सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। जब प्रत्येक पंचायत के साथ सामाजिक समावेशन और विकलांगता में उनकी भूमिका पर सत्र आयोजित किए गए, तो उनमें विकलांग जनों की पहचान को लेकर एक नई चेतना और उत्साह देखने को मिला।

नतीजतन, जब नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए, तो प्रधान और पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र के लिए ठोस और प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम लाने में सफल रहे। जब किसी व्यक्ति के जीवन और समूचे समुदाय पर किसी कोशिश (जैसे दृष्टि की पुनर्प्राप्ति) का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, तो सामाजिक नजरिया भी बदलता है। यह न केवल पंचायत सदस्यों को स्वयं अपनी भूमिका का नया बोध कराता है, बल्कि समुदाय में उनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को भी सुदृढ़ करता है, जिससे उनके प्रति सद्भावना उत्पन्न होती है।

सामुदायिक डेटा संग्रहण में ग्राम पंचायत क्यों महत्वपूर्ण हैं?

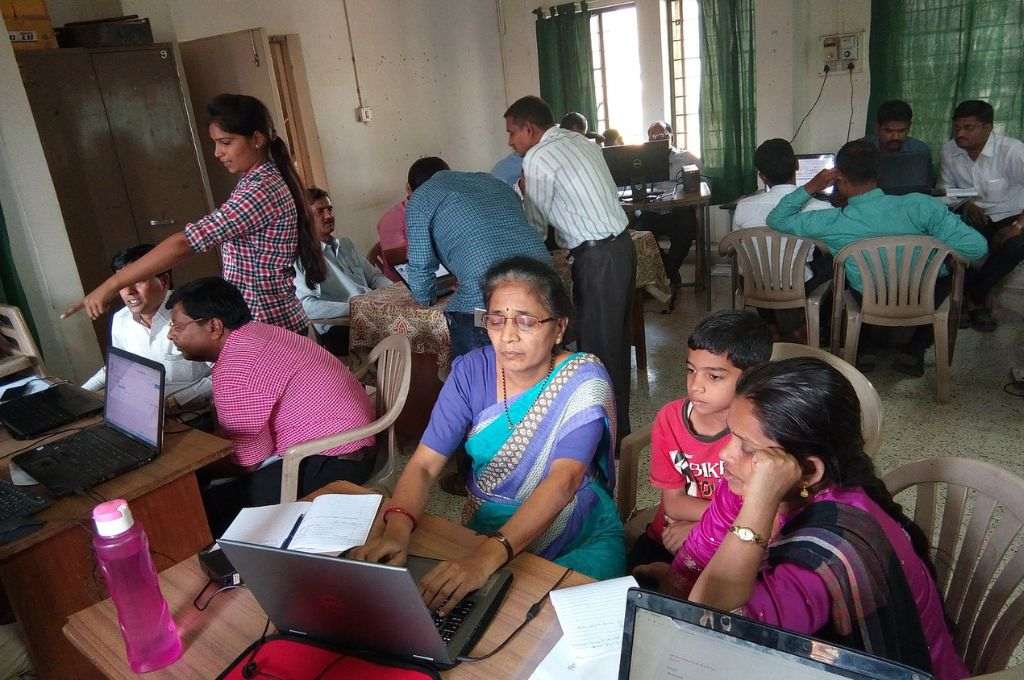

विभिन्न सरकारी विभागों में ग्राम-स्तरीय आंकड़े अमूमन नियमित और विश्वसनीय नहीं होते। इस असंगति को ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका के माध्यम से सुधारा जा सकता है। चूंकि पंचायत सदस्य स्वयं उसी समुदाय से आते हैं, इसलिए वे यह भली-भांति जानते हैं कि उनके क्षेत्र में 50 वर्ष से अधिक आयु के किन लोगों को नेत्र जांच की आवश्यकता है, कौन विकलांगता-ग्रस्त हैं, उन्हें किस प्रकार की विकलांगता है आदि। साथ ही वे सार्वजनिक स्थलों पर संसाधनों की जरूरत, जैसे समावेशी विद्यालय और रैंप आदि की पुख्ता जानकारी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था पंचायत सदस्यों को डेटा संग्रहण, विशेषतः घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित और समर्थ बनाना।

साथ ही, समुदाय-स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता अभियानों के माध्यम से पंचायत सदस्यों में सामुदायिक जरूरतों को समझने की क्षमता भी विकसित हुई। अक्सर कई लोग केवल आवश्यक दस्तावेजों, जैसे विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी), के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ग्राम पंचायतों ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनके पंजीकरण में सहायता की, जिससे वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच पाये।

स्वास्थ्य शिविरों जैसे छोटे प्रयास न केवल पंचायतों का ज्ञान-वर्धन करते हैं, बल्कि उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक तंत्र में सक्रिय रूप से कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। इससे वे अपने-अपने गांवों की विशिष्ट जरूरतों और मांगों की आवाज बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, नेत्र शिविर के अनुभव से प्रेरित होकर कई जिलों की पंचायतों ने अब सामान्य चिकित्सकों के साथ मिलकर रक्तचाप, मधुमेह और वायरल बुखार जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित नए स्वास्थ्य शिविरों की योजना बनानी शुरू कर दी है।

सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका

जैसे-जैसे समुदायों की जागरूकता बेहतर बनेगी, वैसे सार्वजनिक चिकित्सा प्रणाली की क्षमता में भी विस्तार की आवश्यकता महसूस होगी। भारत को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डॉक्टरों, सर्जन और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की लेन-देन लागत घटायी जा सकती है, जिससे सार्वजनिक निधियों का प्रभावी और कुशल उपयोग संभव हो पायेगा।

इस प्रक्रिया में डोनर और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से जुड़ी संस्थाओं को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उन्हें यह धारणा तोड़नी होगी कि ग्राम पंचायतें सिर्फ भ्रष्टाचार या जटिल नौकरशाही में उलझी संस्थाएं हैं। इसके उलट उन्हें पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय निर्माता के रूप में देखना होगा। जब ये संस्थाएं पंचायतों के साथ मिलकर काम करेंगी, तो पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधी ढांचे में भी सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे।

ग्राम पंचायतें केवल फंड प्राप्त करने और योजनाएं लागू करने के दायरे में सीमित नहीं हो सकती। स्वास्थ्य, विकलांगता और सामाजिक समावेशन से जुड़े कार्यक्रम उन्हें एक ऐसी सक्षम संस्था बना सकते हैं, जो अपने गांव की खास जरूरतों के आधार पर स्वयं योजनाएं बनाने का माद्दा रखती हैं। यह तभी संभव होगा जब पंचायतों की संस्थागत क्षमता मजबूत बनायी जाए और उनके ढांचे व प्रक्रियाओं को विकसित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि स्थानीय शासन में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को सघन और सशक्त बनाया जाना चाहिए।

साइटसेवर्स इंडिया के प्रमोद कुमार त्रिपाठी, उर्जा अरोड़ा, और नम्रता मेहता ने इस आलेख में योगदान दिया है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *