भारत में मानसिक रोग उन प्रमुख बीमारियों में से हैं, जिन्हें गैर-संचारी रोग कहा जाता है। यह वे रोग हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलते। ये अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जुड़ जाते हैं और इसके कारण लोगों को गहरी मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसका असर केवल जीवन की गुणवत्ता पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह असमय मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जो लोग गंभीर मानसिक रोग के साथ-साथ किसी घातक बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही संवेदनशील और समग्र देखभाल की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे लोग अक्सर हाशिए पर और उपेक्षित रह जाते हैं।

इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारी संस्था महक फाउंडेशन पिछले 17 वर्षों से काम कर रही है। हम यह मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के विषय को सबसे पहले लोगों के जीवन और समुदाय से जोड़ना जरूरी है। इसी सोच के साथ हम केरल के चार जिलों (एर्नाकुलम, पलक्कड़, अलाप्पुझा और इडुक्की) में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मॉडल इस सोच और सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को केवल उपचार की नहीं, बल्कि सम्मानजनक, परिवार-सहभागी और दीर्घकालिक सहयोग की भी जरूरत होती है। इसे ही उपशामक देखभाल (पैलिएटिव केयर) भी कहा जाता है।

केरल सरकार ने वर्ष 2008 में पहली बार राज्य में पैलिएटिव केयर पॉलिसी लागू की थी, जिसे 2019 में संशोधित किया गया। इस नीति का मकसद था कि लोगों के लिए राहत और सहायक देखभाल केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित न रह जाए, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और गांव-कस्बों तक भी पहुंचे। इसकी खास बात यह है कि इसमें ग्राम पंचायतों को सीधी जिम्मेदारी सौंपी गयी कि वे अपने क्षेत्र के लोगों तक ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएं और उनका प्रबंधन करें।

हमने पंचायतों के साथ मिलकर, प्राथमिक स्तर पर ही पैलिएटिव केयर के इस ढांचे के भीतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने की पहल की। हमारा मानना है कि मानसिक बीमारियां भी उतनी ही गंभीर और दीर्घकालिक होती हैं, जितनी अन्य शारीरिक बीमारियां। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को भी संवेदनशीलता और पैलिएटिव केयर के दायरे में लाना जरूरी है। लेकिन यह काम अकेले किसी संस्था या नीति से संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए पंचायतों, स्वास्थ्य विभाग, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय लोगों जैसे सभी भागीदारों का सहयोग और साझा जिम्मेदारी बेहद जरूरी है।

मानसिक स्वास्थ्य को समझने का एक सहभागी नजरिया

हमारे अनुभव से यह सामने आया है कि मानसिक स्वास्थ्य को समझने का सबसे बेहतर तरीका जैव-मनो-सामाजिक (बायो-साइको-सोशल) मॉडल है। इसके अनुसार, किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति के बीच पनपने वाले जटिल संबंधों पर निर्भर होता है। इसके विपरीत, जैव-चिकित्सीय (बायोमेडिकल) मॉडल केवल जैविक कारणों तक सीमित होता है। इसलिए हमने अपने काम में समुदाय के भीतर लोगों के साथ साझेदारी और संवाद को आधार बनाया है।

इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हम मीरा (बदला हुआ नाम) का उदाहरण देख सकते हैं। केरल के तटीय जिले अलाप्पुझा की रहने वाली मीरा दो बच्चों की मां हैं और अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रही हैं। उनकी स्थिति कई स्तरों पर मुश्किलों से घिरी हुई है। घर में उनकी वृद्ध सास बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं, उनके पति को नशे की लत है और उनका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। इसके अलावा, बार-बार आने वाली बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और बच्चों की पढ़ाई की चिंता उनकी मानसिक थकान और तनाव को और बढ़ा देती हैं।

मीरा की तरह कई परिवारों को अच्छी और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जानकारी की कमी, बिखरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और समाज में व्याप्त गलत धारणाओं के कारण ऐसे परिवार उस मदद से वंचित रह जाते हैं, जिसकी उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है।

ऐसे हालात में सही मायने में समग्र देखभाल का मतलब है कि परिवार की जरूरतों को केवल मानसिक या भावनात्मक पहलुओं तक सीमित न रखा जाए। उनकी सामाजिक, आर्थिक और घरेलू स्थिति को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाए। उदाहरण के तौर पर, मीरा के लिए परामर्श और दवाइयां बेहद मददगार हो सकती हैं। उनकी वृद्ध सास को नियमित चिकित्सा और सहायक देखभाल चाहिए, ताकि मीरा पर उनका ध्यान रखने का पूरा भार न पड़े। अगर परिवार को वृद्धावस्था पेंशन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, तो उनकी आर्थिक परेशानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं। इसके साथ ही, मीरा को किसी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जोड़ना और उनके पति को सरकारी नशा मुक्ति कार्यक्रम की सुविधा दिलाना, उनके लिए भावनात्मक सहारा और पुनर्वास दोनों सुनिश्चित कर सकता है।

जैव–मनो–सामाजिक (बायो-साइको-सोशल) नजरिये का मूल विचार यह है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी व्यक्तिगत बीमारी के आधार पर न देखा जाए, बल्कि उसके परिवार और पूरे समुदाय के संदर्भ में समझा जाए। जब व्यक्ति, परिवार और समुदाय समेत तीनों स्तर पर देखभाल की जाती है, तो वह समग्र और प्रभावी होती है। इसके लिए निरंतर सहयोग और साझेदारी बेहद जरूरी है। इसी कारण महक की टीम, पैलिएटिव देखभाल से जुड़े कार्यकर्ता, स्थानीय पंचायत, सामुदायिक संगठन और स्वयंसेवक मिलकर एक साझा ढांचे में काम करते हैं।

इस काम में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम है। पंचायतें ही गांव-गांव और मोहल्लों तक पहुंच रखती हैं और उन लोगों की पहचान कर सकती हैं, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है। हालांकि पंचायतों के साथ काम करना कई बार कठिन भी होता है। फिर भी, हमने सीखा है कि कुछ विशेष तरीके इस साझेदारी को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

1. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश

पंचायतों के लिए मानसिक स्वास्थ्य को अपनी योजनाओं में प्रमुखता देना अक्सर आसान नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे, समाज में गहराई से जमे पूर्वाग्रह और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के बारे में सीमित जानकारी। इसके अलावा, एक आम धारणा यह भी है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नतीजे स्पष्ट नजर नहीं आते।

अधिकतर पंचायत सदस्य मानसिक स्वास्थ्य को केवल दवाइयों और अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं के रूप में देखते हैं, जो सरकार के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जैव–मनो–सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अतिरिक्त साधन और मेहनत चाहिए। जैसे, नियमित रूप से घर-घर जाकर हालचाल लेना और देखभाल को लगातार बनाए रखना। इस कमी को पूरा करने के लिए हम पंचायतों का सहयोग करते हैं। हम उनके साथ मिलकर देखभाल की योजनाएं बनाते हैं और घर-घर जाकर लोगों तक पहुंचते हैं।

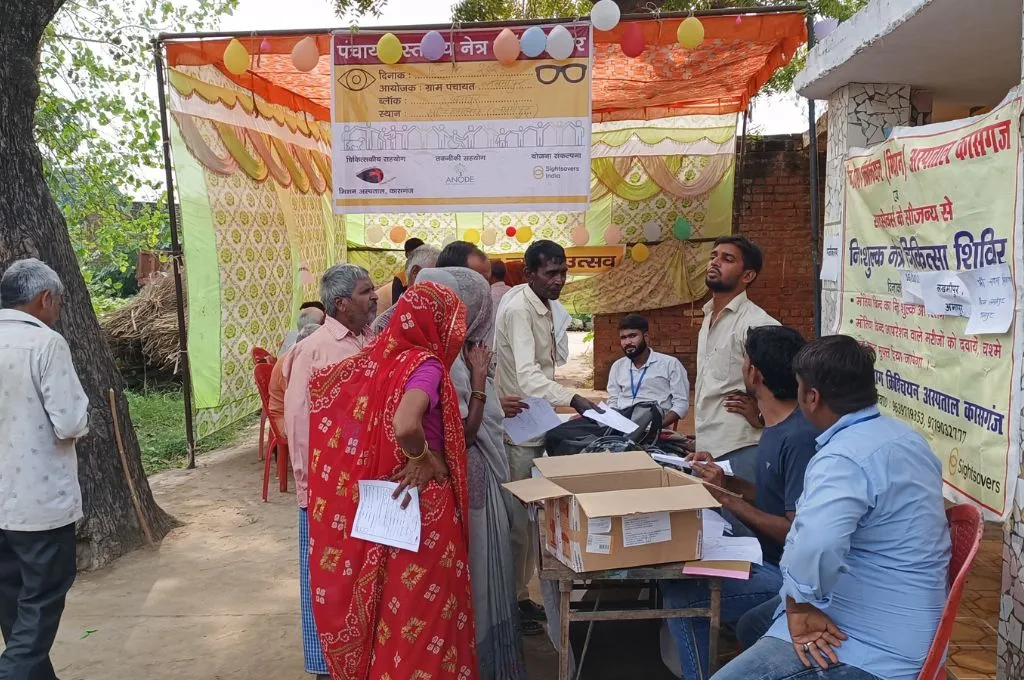

इस दृष्टिकोण की अहमियत समझाने के लिए हम पंचायत सदस्यों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित करते हैं। इसके तहत हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और विश्व पैलिएटिव देखभाल दिवस जैसे अवसरों पर रोगियों, उनके परिवारों, स्थानीय प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक मंच पर साथ लाते हैं। इससे सभी भागीदारों के बीच मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को लेकर समझ और संवेदनशीलता बढ़ती है।

हमने हर क्षेत्र में स्टीयरिंग समितियां भी बनाई हैं जिनमें पंचायत के प्रतिनिधि, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक मरीज, एक देखभालकर्ता और हमारी संस्था के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समितियां इस बात पर नजर रखती हैं कि कार्यक्रम किस तरह चल रहा है और जमीनी स्तर पर कहां सुधार की जरूरत है।

पंचायतों को अपने काम से जोड़ने के लिए हम सबसे पहले उनके भरोसेमंद लोगों के माध्यम से संपर्क बनाते हैं। यह कोई वार्ड सदस्य हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, स्थानीय स्तर पर सक्रिय कोई जाना-पहचाना चेहरा या फिर कोई सामुदायिक वॉलंटियर। ये लोग हमें पंचायत से परिचित कराते हैं और बताते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

यह तरीका इसलिए असरदार है क्योंकि इससे स्वीकृति और विश्वास, दोनों की नींव रखी जा सकती है। अक्सर मरीज और उनके परिवार किसी नए संगठन से जुड़ने में संकोच करते हैं। लेकिन जब हम उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाते हैं जिसे वे पहले से जानते और मानते हैं, तो संवाद सहज हो जाता है। इससे हमें रिश्ते बनाने में आसानी होती है और परिवारों को वह मदद मिल पाती है जिसकी उन्हें जरूरत है।

2. प्रमुख सहायक तत्वों की पहचान

अक्सर पंचायतें अलग से किसी नए ढांचे या व्यवस्था में निवेश करने से बचती हैं क्योंकि उनके पास बजट और संसाधन सीमित होते हैं। ऐसे में पहला कदम यह होता है कि देखा जाए कि पंचायत के पास पहले से कौन-से संसाधन मौजूद हैं और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से कैसे जोड़ा जा सकता है। इसके बाद ही हम अपनी योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करते हैं। जब योजनाएं मौजूदा साधनों के आधार पर बनाई जाती हैं, तो पंचायत पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है और वे सहयोग करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। यही तरीका ऐसे कार्यक्रमों को लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाता है।

केरल में हमने पहले से चल रही उपशामक देखभाल इकाइयों (पैलिएटिव केयर यूनिट) को ही आधार बनाया, जहां नर्सें, आशा कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्टाफ पहले से मौजूद था। हम अपनी शुरुआत हमेशा बहुत साधारण तरह से करते हैं। जैसे, महीने में सिर्फ एक आउटपेशेंट क्लिनिक चलाना। इसके लिए हम पंचायत से बस इतनी ही मदद मांगते हैं कि वह हमें एक छोटी सी जगह (जो पीएचसी, स्कूल या पंचायत दफ्तर हो सकता है), दवाओं में सहयोग और एक नर्स की उपलब्धता मुहैया करवा सकें।

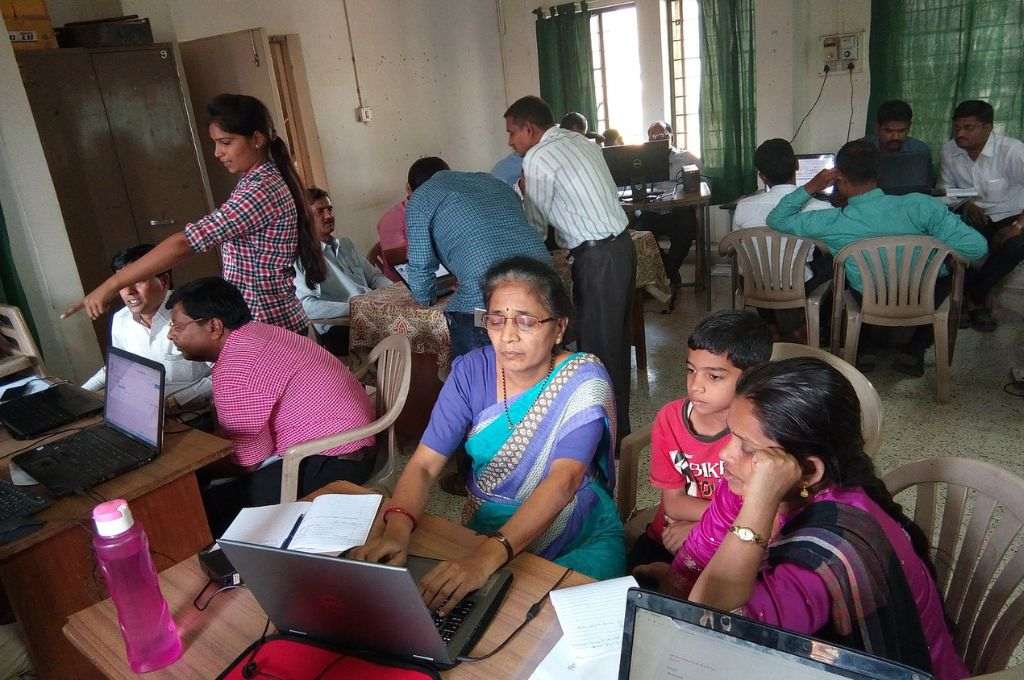

प्रारंभिक स्तर पर ही लोगों की पहचान करने और उन्हें सही देखभाल देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय वॉलंटियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें उन्हें यह सिखाया जाता है कि मानसिक बीमारियों के कुछ सामान्य लक्षण कैसे पहचानें, जरूरत पड़ने पर मरीजों को हमारे पास कैसे भेजें और मरीजों व उनके परिवारों के साथ भरोसेमंद रिश्ता कैसे बनायें। इस प्रशिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों से निपटने के तरीके और यह समझ भी शामिल होती है कि उन्हें कब परामर्श टीम के अन्य विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए।

मरीजों से मिलने के लिए हम कभी सामुदायिक क्लिनिक में मौजूद रहते हैं और कभी उनके घर तक भी जाते हैं। इन मुलाकातों में अक्सर आशा कार्यकर्ता, उपशामक देखभाल (पैलिएटिव केयर) से जुड़े स्थानीय कर्मचारी या समुदाय के अन्य कार्यकर्ता हमारे साथ होते हैं। इसके बाद हमारी टीम, जिसमें आमतौर पर एक मनोचिकित्सक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक नर्स शामिल होते हैं, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक देखभाल योजना (केयर प्लान) तैयार करती है। इन योजनाओं में सिर्फ मानसिक या मनोवैज्ञानिक जरूरतों को ही नहीं, बल्कि मरीज और उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों और अन्य व्यावहारिक जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है।

हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के मेडिकल अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में उनका सहयोग करते हैं। चूंकि उनके पास पहले से ही मरीजों की बड़ा संख्या को देखने का जिम्मा होता है, हमारी मौजूदगी उनके बोझ को हल्का करती है और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाती है। साथ ही, यह सरकार के उस लक्ष्य को भी आगे बढ़ाती है जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब पीएचसी के डॉक्टर हमारी सेवाओं का जिक्र अन्य क्षेत्रों के सरकारी डॉक्टरों से करते हैं, तो इससे न केवल हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि इन सेवाओं को और अधिक समुदायों तक पहुंचाने में भी मदद मिलती है।

3. पंचायत की जरूरतों को प्राथमिकता देना

जब हम पंचायतों के साथ साझेदारी करते हैं, तो उनकी अपेक्षाओं का दायरा बहुत बड़ा होता है। वे उम्मीद करते हैं कि हम अवसाद और चिंता से लेकर नशे की लत, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और आम से लेकर गंभीर मानसिक बीमारियों तक हर तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या पर काम करें। लेकिन व्यवहारिक रूप से, इतनी सारी सेवाएं एक साथ शुरू कर पाना संभव नहीं होता है।

इसीलिए हमने अपने काम करने का तरीका बदला। अब किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम पंचायत से ही पूछते हैं कि उनकी सबसे अहम जरूरतें क्या हैं। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों और समुदाय के लोगों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन चर्चाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि कहां से शुरुआत करनी है। उदाहरण के तौर पर, एक पंचायत ने हमसे बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया था। उनकी इस प्राथमिकता के आधार पर हमने वहां वयस्कों के साथ-साथ बच्चों के लिए भी अलग से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई।

जब सेवाएं पंचायत की अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप होती हैं, तो वे कार्यक्रम को अपना मानने लगती हैं। इससे एक तरह का साझा स्वामित्व और जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। चूंकि कार्यक्रम उनकी सोच और अपेक्षाओं को दर्शाता है, इसलिए पंचायत न सिर्फ उसमें दिलचस्पी लेती है, बल्कि संसाधन और व्यवस्था उपलब्ध कराने में भी खुलकर सहयोग करती हैं।

4. प्रशासनिक चुनौतियों से निपटना

ग्राम पंचायतों की भागीदारी से हमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का साथ भी मिलता है और एक प्रशासनिक ढांचा भी, जिसके सहारे समुदाय में कार्यक्रमों को सरलता से लागू किया जा सकता है।

लेकिन इस व्यवस्था के साथ काम करना हमेशा आसान नहीं होता है। पंचायतों का नेतृत्व हर पांच साल में बदल जाता है और हर नए प्रतिनिधि की अपनी अलग सोच और प्राथमिकताएं होती हैं। ऐसे में हमें बार-बार उन्हें अपना काम समझाना पड़ता है, फिर से उनके साथ रिश्ता बनाना होता है और साझेदारी की शर्तें भी दोबारा तय करनी पड़ती हैं। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर इसलिए कि एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में हमें अक्सर शुरुआत में संदेह की नजर से भी देखा जाता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम अधिकतर मामलों में पंचायत के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार करते हैं। यह हर जगह लागू नहीं हो पाता, लेकिन बीते कुछ समय से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस समझौते में पंचायत की कुछ स्पष्ट जिम्मेदारियां तय होती हैं। जैसे, क्लिनिक के लिए जगह उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य या कल्याण समिति से एक संपर्क व्यक्ति नियुक्त करना, जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना और हमारी टीम के साथ जरूरी आंकड़े साझा करना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नेतृत्व बदलने पर भी कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहे और हमें पंचायत का सहयोग मिलता रहे।

शुरुआत में हम पंचायत से यह चर्चा करते हैं कि क्या उनके मौजूदा बजट से मरीजों के लिए दवाइयों की लागत उठाई जा सकती है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है संसाधनों और वित्तीय सहयोग पर सहमति बनाना। शुरुआत में हम पंचायत से यह चर्चा करते हैं कि क्या उनके मौजूदा बजट से मरीजों के लिए दवाइयों की लागत उठाई जा सकती है। आमतौर पर यह खर्च उपशामक देखभाल (पैलिएटिव केयर) बजट से ही पूरा हो जाता है, जिससे किसी अतिरिक्त राशि की जरूरत नहीं पड़ती है।

यह तरीका पंचायत के लिए भी सहज होता है क्योंकि उन पर कोई नया आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। यही कारण है कि वे कार्यक्रम को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अधिकारी, जो दवाइयों के आवंटन की जिम्मेदारी निभाते हैं, इस व्यवस्था को अधिक सहजता से अपनाते हैं। जब उन्हें यह भरोसा होता है कि कार्यक्रम पहले से तय बजट के भीतर ही चल रहा है तो उनका सहयोग और समर्थन और मजबूत हो जाता है।

5. सभी हितधारकों को समान भागीदार मानना

अगर हम पंचायत या समुदाय पर अपनी योजना थोपने लगें, तो लोग उसे कभी भी सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम उनसे कभी यह नहीं कहते हैं कि, “हम यहां इस तरीके से काम करने आए हैं।” इसके उलट हम हमेशा यह कहते हैं कि, “हम इस काम में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं?” इस तरह पंचायत को भी यह एहसास होता है कि वे ही कार्यक्रम के संचालक हैं और हम केवल उन्हें सहयोग दे रहे हैं। एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में हमारा काम पंचायतों को विशेषज्ञता, प्रशिक्षित स्टाफ और व्यवस्था मुहैया कराना है। जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हमारे काम की विश्वसनीयता और भी बढ़ जाती है और उसे व्यापक स्वीकृति मिलती है।

हम मानते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी, पंचायत सदस्य, समुदाय का कोई व्यक्ति, मरीज या फिर देखभालकर्ता हो, एक समान भागीदार है। उदाहरण के लिए, एक पंचायत में एक आशा कार्यकर्ता खुद तनाव से जूझ रही थी। उन्होंने हमारी टीम से मदद मांगी। उन्हें न सिर्फ सहकर्मियों का भावनात्मक सहारा मिला, बल्कि आगे के इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास भी भेजा गया। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए हम समय-समय पर प्रशिक्षण और रिफ्रेशर सत्र करते हैं। इनका मकसद केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें तनाव और थकान से निपटना, आत्म-देखभाल करना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना भी शामिल होता है। हमारी फील्ड टीम भी हमेशा उपलब्ध रहती है, ताकि अगर किसी कार्यकर्ता को केवल बातचीत की जरूरत हो, तो वे बेझिझक हमारे पास आ सकें।

पंचायतों और समुदायों के साथ विश्वसनीय रिश्ता स्थापित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय, ऊर्जा और इत्मीनान की बहुत जरूरत होती है। इसे बेहतर तरीके से नियोजित करने के लिए हम राज्य सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपने पर भी विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत हमारी संस्था और पंचायतों की साझेदारी को संस्थागत मान्यता देने का सुझाव दिया जाएगा, ताकि यह रिश्ता केवल व्यक्तिगत संबंधों पर ही निर्भर न रहे और नए सदस्यों के पंचायत में शामिल होने से काम पर भी कोई प्रभाव न पड़े।

भारत जैसे देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसे में अगर ग्राम पंचायतों जैसे जमीनी शासन तंत्र मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मुहिम का नेतृत्व करते हैं, तो इससे बहुत बड़ी आबादी को मिलने वाली राहत और उपचार की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। भले ही एक ऐसा त्वरित देखभाल मॉडल बनाना, जो व्यावहारिक भी हो और आसानी से अन्य समुदायों द्वारा भी तैयार किया जा सके, एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आपसी साझेदारी से इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने में सक्षम होंगे जो न सिर्फ लोगों के लिए मददगार साबित होगी, बल्कि समुदाय भी उसे सक्रियता से अपना हिस्सा मानेंगे।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *