बच्चों पढ़ो, आगे बढ़ो…स्कॉलरशिप तुम्हारे साथ है – मगर पहले फार्म भरो, ओटीपी खोजो, एरर से लड़ो और फिर इंतजार करो कि फंड आ जाए!

हल्का-फुल्का का यह अंक इस लेख से प्रेरित है।

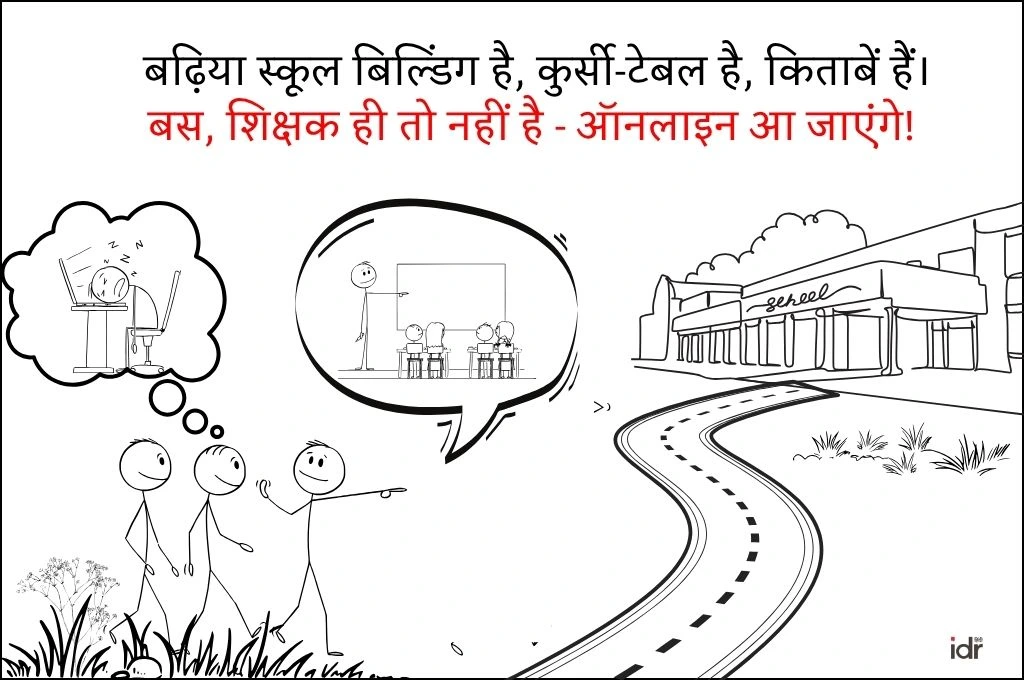

भारत में यह धारणा आम है कि, “सरकारी शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं।”

लेकिन समस्या यह नहीं है कि शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि यह है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई मौजूदा व्यवस्था ठीक नहीं है। यह न तो उनकी कक्षाओं के लिए प्रासंगिक है और न ही उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होती है।

भारत के ज्यादातर राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सरकारी व्यवस्था मुख्य रूप से कैस्केड मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रशिक्षण कई स्तरों से होकर अगले व्यक्ति तक पहुंचता है। इस तरीके से अधिक से अधिक शिक्षकों तक व्यापक पहुंच तो बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें कैस्केड लॉस होता है, यानी हर स्तर पर प्रशिक्षण की सामग्री और उद्देश्य की गुणवत्ता घटती जाती है। इस तरह के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम साल में एक या दो बार होते हैं। ये आमतौर पर चार से पांच दिनों तक चलने वाले सघन कार्यक्रम होते हैं, जहां सीमित समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की जाती है।

साथ ही, इन कार्यक्रमों में शिक्षकों की स्थानीय वास्तविकताओं का भी बहुत कम ध्यान रखा जाता है। इनमें अक्सर गहराई का अभाव होता है और ये एकरूपी ढर्रे पर आधारित होते हैं, जिसमें न तो आपसी संवाद की गुंजाइश होती है और न ही सामूहिक रूप से सीखने का अवसर मिलता है।।प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को किसी प्रकार का नियमित अकादमिक सहयोग या फीडबैक भी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे उनका व्यावहारिक विकास अधूरा ही रह जाता है।

इसके अलावा, क्लस्टर स्तर की बैठकें जहां शिक्षक मिलकर अपने काम से जुड़ी चर्चाएं कर सकते हैं, या तो बहुत औपचारिक और जटिल एजेंडे से भरी होती हैं या फिर अनियमित होती हैं। शिक्षकों को शिक्षण पर खुलकर बातचीत करने, अपने अनुभवों पर विचार करने और किसी सबक या समाधान को साझा कर पाने के मौके बहुत कम मिलते हैं।

वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल को देखें तो शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए एक नई व्यवस्था की जरूरत साफ दिखाई देती है। इससे यह भी पता चलता है कि यह व्यवस्था कोई एकदिवसीय आयोजन नहीं, बल्कि शिक्षकों के ही नेतृत्व में वाली एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। पेशेवर शिक्षण समुदाय (प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज यानी पीएलसी) इसका एक सार्थक विकल्प सामने रखते हैं। ये समुदाय समान अभिरुचि वाले शिक्षकों को नियमित अंतराल पर एक मंच पर लाकर न केवल अपनी शिक्षण पद्धतियों पर मंथन करने का अवसर देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षण यात्रा का उत्तरदायित्व भी सौंपते हैं। आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षणों के विपरीत, पीएलसी कक्षा की वास्तविकताओं से जुड़ा निरंतर, सामूहिक और व्यवहारिक अधिगम (लर्निंग) सुनिश्चित करती हैं।

चलिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चलते हैं। आधी जनवरी बीत चुकी है, स्कूल हाल ही में दोबारा खुले हैं और 57 शिक्षकों का एक समूह छुट्टी के बाद एक जगह इकट्ठा हुआ है। बगैर किसी सरकारी आदेश या आधिकारिक निर्देश के, ये शिक्षक यहां अपनी इच्छा से इकट्ठा हुए हैं।

क्यों?

एक-दूसरे से सीखने के लिए, कक्षा में रोजाना आने वाली चुनौतियों को सुलझाने के लिए और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए।

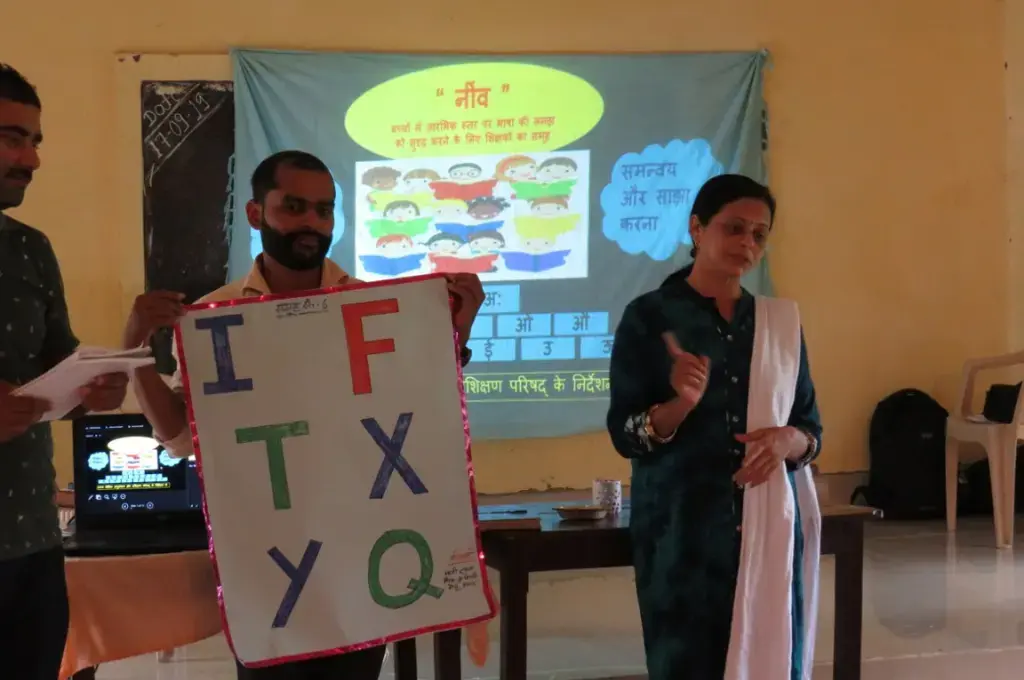

उत्तर प्रदेश के सात और जिलों में इस तरह की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस प्रक्रिया को शिक्षकों, एकैडेमिक रिसोर्स पर्सन्स (एआरपी) और स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स (एसआरजी) का एक समूह संचालित कर रहा है। ये सभी लोग पूर्व में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन (एलएलएफ) से एक साल का फाउंडेशनल लिटरेसी (एफएल) कोर्स पूरा कर चुके हैं।

शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एलएलएफ ने अपने पूर्व छात्रों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। पहले जहां हम बाहरी मार्गदर्शकों (मेंटर्स) को नियुक्त करते थे, वहीं अब हम एफएल कोर्स कर चुके शिक्षकों को नए बैच का मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन करते हैं। इसके लिए उन्हें हर हफ्ते पांच से छह घंटे का समय देना होता है, अपने जिले से 10-15 शिक्षकों को एफएल कोर्स में भर्ती करवाना होता हैऔर साप्ताहिक चर्चाओं का आयोजन करना होता है। सबसे जरूरी बात यह कि वे यह सब स्वेच्छा से करते हैं और इसके लिए उन्हें न तो आर्थिक मानदेय मिलता है और न ही आधिकारिक मान्यता।

आठ जिलों के 26 शिक्षक इस पहल के लिए राजी हुए और उन्होंने 350 प्राथमिक शिक्षकों को इस कोर्स से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

यह सहयोगी नेटवर्क शिक्षकों के मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देखी गई खामियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। अमूमन ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बाहरी स्तर पर तैयार होती है, जिसमें ‘टॉप-डाउन एप्रोच’ (बुनियाद समझने के लिए शीर्ष स्तर से शुरुआत करना) का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये कार्यक्रम एकरूपी पाठ्यक्रमों और जटिल ऑनलाइन मॉड्यूलों तक सीमित रहते हैं। ऐसे में जब शिक्षक लंबे अरसे से ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह सामूहिक सहकर्मी-आधारित सीखने की पद्धति (पीयर लर्निंग) स्थानीय परिस्थितियों में उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हुई है। इस स्वैच्छिक शिक्षक मॉडल की सफलता के कुछ कारण यहां दिए गए हैं:

बाहरी मार्गदर्शकों पर निर्भर होने की बजाय मौजूदा सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत ही मेंटर्स और मास्टर ट्रेनर्स को पहचानना और प्रशिक्षित करना, अधिक व्यावहारिक और स्थाई समाधान है। एफएल कोर्स के एल्युमनाई आमतौर पर अधिक उत्साहित और प्रतिबद्ध होते हैं और अपने काम के बाद भी अलग से समय से देने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए सर्टिफिकेट, सार्वजनिक सराहना और शिक्षण चर्चाओं में नेतृत्व जैसे मौके मिलना बहुत प्रेरणादायी होता है।

इस नेटवर्क का हिस्सा रहे गोरखपुर के प्राथमिक शिक्षक संतोष राव कहते हैं, “मैं स्कूल के बाद इन बैठकों में हिस्सा लेता हूं। ये चर्चाएं मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रही हैं और मुझे इनसे नए-नए आइडिया और तकनीक के बारे में पता चला है। इसके अलावा मैं अपने सहयोगियों के साथ काफी जानकारियां भी साझा कर पाया हूं।”

इस पहले समूह में ऐसे शिक्षक मेंटर बने, जिनका स्थानीय स्तर पर अच्छा नेटवर्क था और जो बुनियादी साक्षरता (फाउंडेशनल लिटरेसी) में पारंगत थे।। हालांकि, इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों के सामने समय प्रबंधन को लेकर कुछ चिंतायें थी। इसे दूर करने के लिए, एल्युमनाई ने उनके साथ प्रशिक्षण और शिक्षण के बीच संतुलन बनाने के अपने अनुभव साझा किए। उन्हें बताया कि कैसे इस कोर्स से उन्होंने जटिल विषयों को अधिक इंटरैक्टिव और रुचिकर गतिविधियों को समझाना सीखा है और यह कक्षा में उनके लिए मददगार रहा है। एक मेंटर बताते हैं कि, “हमें एक-दूसरे के अनुभवों के बारे में जानने को मिला, जो कि सीखने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है।” एक और मेंटर कहते हैं कि, “अगर कोई एक शिक्षक किसी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, तो वह हम सबके काम आता है।”

एफएल कोर्स के एक साल के एल्युमनाई एक्सटेंशन मॉडल को गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, मथुरा, मेरठ, वाराणसी, श्रावस्ती और बलरामपुर में चलाया जा रहा है। इनमें श्रावस्ती और बलरामपुर न केवल राज्य के बल्कि देश के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर जिलों में आते हैं। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में फैले इन जिलों के अधिकांश बच्चे उन समुदायों से आते हैं, जिनकी आजीविका का साधन खेती और दिहाड़ी मजदूरी है।

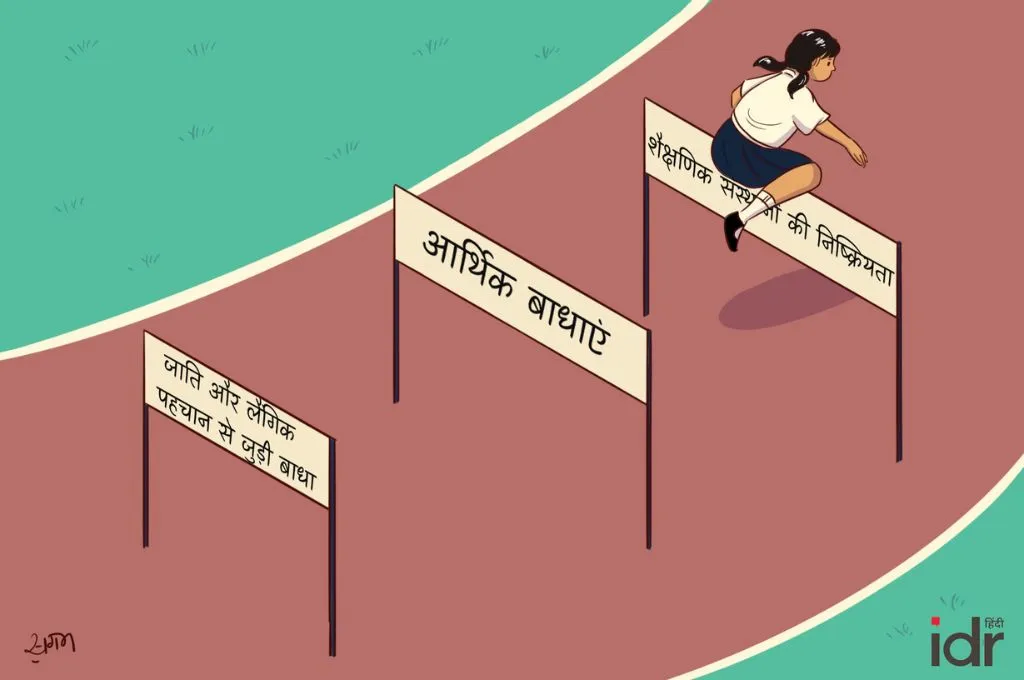

इन जिलों के स्कूलों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बुनियादी ढांचे और शिक्षण संसाधनों की कमी तथा भारी प्रशासनिक बोझ शामिल हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाओं में छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक ही शिक्षक को अलग-अलग उम्र और कक्षा स्तर के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिनमें कई बार अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। शिक्षकों ने यह भी बताया कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता का स्तर बहुत कम है। खासकर उन बच्चों में, जिनके परिवार प्रवासी मजदूरी से जुड़े हैं। ऐसे छात्रों की अनुपस्थिति दर भी अधिक है। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों के वितरण में देरी जैसी समस्याएं भी बच्चों के सीखने की निरंतरता को प्रभावित करती हैं, जिससे पढ़ाया गया बहुत कुछ याद रख पाना मुश्किल हो जाता है।

इन तमाम चुनौतियों के बीच, शिक्षक मानते हैं कि साल में एक बार आयोजित किए जाने वाला प्रशिक्षण किसी औपचारिक गतिविधि की तरह लगता है। इनमें किए जाने वाले सत्र व्यावहारिक रणनीतियों और शिक्षकों के पेशेवर विकास से जुड़े सुझावों की बजाय महज जानकारी प्रदान करने पर ज्यादा जोर देते हैं। इसी तरह से, सरकार का पोर्टल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) कई कोर्स तो उपलब्ध करवाता है, लेकिन इस पर जानकारी ढूंढने में शिक्षकों को कठिनाई होती है। कई बार उन्हेंयह तक याद करने में दिक्कत होती है कि उन्होंने क्या सीखा है। ऐसे में एल्युमनाई मॉडल ने उन्हें अधिक व्यावहारिक तरीका दिया है, जिसमें शिक्षकों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के लिए चर्चा और समाधान के सुझाव शामिल होते हैं।

इन प्रयासों में साथियों के साथ मिलकर, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सहयोग की उपयोगिता साफ तौर पर उभर कर आती है। पीयर लर्निंग से ऊपर बताई गई कई समस्याओं को हल करने में मदद मिली है क्योंकि एक ही जिले या ब्लॉक के शिक्षक एक समान अनुभव साझा करते हैं और ऐसे समाधान खोजते हैं जो उनके स्थानीय संदर्भों के मुताबिक होते हैं।

उदाहरण के लिए, अब शिक्षक मौखिक भाषा विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं, ताकि बच्चों के पढ़ने-लिखने की नींव मजबूत हो सके। बच्चों को कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे में पढ़ाई ब्लैकबोर्ड पर लिखे पाठ को दोहराने और उसकी नकल करने से परे जा रही है। डिकोडिंग, या अक्षर और ध्वनियों के संबंध के जरिए लिखे शब्दों को बोल में बदलने, को अधिक व्यवस्थित तरीके से सिखाया जा रहा है। इसके लिए कई तरह की शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बच्चे ध्वनियों को जोड़ना और शब्द पढ़ना सीख सकें। कक्षा में सीखना अब अधिक इंटरैक्टिव हो गया है, क्योंकि बच्चे समूह या जोड़ियां बनाकर साथ काम कर रहे हैं।

आमतौर पर शिक्षकों को काम के भारी बोझ और संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है। ऐसे में किसी पीयर-ड्रिवेन प्रोग्राम को चलाए रखने के लिए मान्यता, निरंतर समर्थन और सार्थक जुड़ाव बहुत जरूरी हो जाते हैं। उनके लिए नियमित मार्गदर्शन और नए इनपुट (जिसमें शिक्षण के ऐसे नए तरीके और रणनीतियां शामिल हों, जो छात्रों की भागीदारी बनाए रखने के साथ चर्चाओं को रोचक और प्रासंगिक बनाए रखें) सुनिश्चित किए जाने चाहिए। चर्चा के विषयों में खुलापन होने और शिक्षकों को कक्षा में आने वाली वास्तविक चुनौतियों को सामने लाने से, यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षकों की भागीदारी उनके रोज के काम में उपयोगी होगी। पीयर ड्रिवेन पहल ने शिक्षकों की जरूरत के मुताबिक, कार्यक्रम में डिस्कशन शेड्यूल और असाइनमेंट की समय-सीमा को लेकर लचीलापन बनाए रखा है, जो उनपर दवाब कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सीखना जारी रहे। एल्युमनाई मेंटर्स भी मिलकर बैठने के लिए जगह बनाए रखने पर काम करते हैं, जिसमें जिला अधिकारियों से संपर्क करना या अनौपचारिक स्थानों पर चर्चा करना शामिल है।

अकादमिक पहलू से इतर भी व्यक्तिगत विकास, प्रेरणा और बेहतरी के अवसरों का होना, एक बड़ा बदलाव लाता है। शिक्षक तब अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जब उन्हें उनकी पेशेगत पहचान से आगे बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में भी समर्थन मिलता है। अपने साथियों से प्रोत्साहन मिलना, सफलता की कहानियां साझा करना और छोटी-छोटी सफलताओं की खुशी मनाना शिक्षकों में उपलब्धि की भावना पैदा करता है।

इसमें सबसे जरूरी बात संवाद का लगातार जारी रहना है। नियमित चेक-इन, संरचना में ढली चर्चाएं और समस्या समाधान के सत्र, सीखने की गति बनाए रखने में मददगार होते हैं। जब शिक्षक अपनी कक्षाओं में वास्तविक सुधार देखते हैं—चाहे वह कोई नई रणनीति लागू करना हो या उनके सहयोग से किसी बच्चे का बेहतर प्रदर्शन करना—तो उनका आत्मविश्वास और प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ता है। इससे वे न केवल अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रेरित होते हैं, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी रुचि लेते हैं।

शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का एक और प्रभावी तरीका यह है कि उन्हें सरकारी स्तर पर मान्यता दी जाए। यह मान्यता आर्थिक लाभ तक सीमित न होकर प्रमाण-पत्र, अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक प्रशंसा या नेतृत्व की भूमिका निभाने जैसे अवसर की तरह भी दी जा सकती है।

पीएलसी, सहकर्मी समूह (पीयर ग्रुप) और सामूहिक अधिगम के ऐसे मंच शिक्षकों को निरंतर सहयोग देने के सशक्त माध्यम बन सकते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार तैयार किए जायें। इसके अलावा, चूंकि मेंटर्स पहले से ही सरकारी ढांचे का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी विशेषज्ञता का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था बनायी जा सकती है, जो उनके योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दे और उनका समर्थन करे। इस तरह का मॉडल शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण के लिए व्यवहारिक और टिकाऊ उपाय बन सकता है।

ऐसा एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से है जहां राज्य सरकार ने एलएलएफ द्वारा विकसित एक कोर्स के क्रियान्वयन के दौरान मेंटरिंग सपोर्ट के लिए एल्यूमनाई के एक समूह को 500 रुपए प्रतिमाह का संचार भत्ता दिया था। यह मॉडल न केवल बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करता है, बल्कि शिक्षकों की भागीदारी को बढ़ाता है और सरकारी तंत्र में इस अभ्यास को सहजता से जोड़ देता है।

अन्य कुछ राज्यों में भी पीयर लर्निंग के सफल उदाहरण देखे गए हैं। जैसे, कर्नाटक में सब्जेक्ट टीचर फोरम। लेकिन पीएलसी को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने में भी अभी कई बाधाएं हैं, जैसे नीतिगत समावेश की कमी, शिक्षकों में जागरुकता न होना और स्कूलों में हेरार्की कल्चर।

इसके बावजूद निरंतर शिक्षक अधिगम (कंटीन्यूअस टीचर लर्निंग) के महत्व को कई नीतियों में पहचाना गया है, जिसमें निपुण भारत मिशन भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी सतत पेशेवर विकास और सहयोगी तरीकों पर जोर देती है, लेकिन साफ तौर पर पीएलसी को अनिवार्य नहीं बनाती है।

पीएलसी को मजबूत बनाने और उन्हें शिक्षकों के विकास का मुख्य हिस्सा बनाने के लिए निम्न रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं:

जब शिक्षक ऐसे सहयोगी लर्निंग स्पेस में जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने विचार साझा करते हैं या एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, बल्कि तात्कालिक और जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए भी मिलकर काम करते हैं। यह शिक्षकों के लिए एक ऐसा अवसर बन सकता है, जहां वे प्रेरित महसूस करें, समुदाय का हिस्सा बन सकें और अपने छात्रों की जरूरतों को समझने में बेहतर बन सकें। आखिर में, इन प्रयासों से आत्मविश्वास से भरे और सशक्त शिक्षक तैयार होते हैं। ऐसे शिक्षकों की कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं और रुचि भी लेते हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

सरल-कोश में इस बार का शब्द है फ्रंटलाइन वर्कर।

विकास क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग अक्सर फ्रंटलाइन वर्कर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह शब्द वास्तव में किनके लिए है? क्या हर फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति फ्रंटलाइन वर्कर कहलाता है?

इस बार सरलकोश में हम इसी शब्द को आसान भाषा में समझते हैं—इसके दायरे, भूमिका और महत्व को ध्यान में रखते हुए। फ्रंटलाइन वर्कर वे लोग होते हैं, जो जमीन पर काम करते हुए लोगों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। वे किसी दफ्तर या मीटिंग रूम तक सीमित नहीं होते, बल्कि गांवों, मोहल्लों और बस्तियों में जाकर समुदायों के साथ काम करते हैं।

चाहे वह आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एएनएम हों, या फिर शिक्षा, पोषण, जल-संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर काम करने वाले फील्ड स्टाफ—ये सभी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में आते हैं।

इस एपिसोड में हम यह भी समझते हैं कि इनकी भूमिका केवल सूचना पहुंचाने तक सीमित नहीं है। ये लोग जरूरतें समझते हैं, फैसले लेते हैं और नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाते हैं।

पूरा एपिसोड सुनें और जानिए कि क्यों फ्रंटलाइन वर्कर विकास के हर स्तर पर एक मजबूत कड़ी होते हैं—और क्यों उन्हें और अधिक समर्थन, संसाधन और सम्मान की जरूरत है।

—

भारत सबसे ज्यादा गर्मी झेलने वाले शीर्ष पांच देशों में से एक है। 2010 के बाद, 2024 वह साल था जब देश ने सबसे लंबी हीटवेव का सामना किया। इस दौरान, कई राज्यों में एक महीने तक तापमान 40°C से ऊपर रहा और 44,000 से ज्यादा हीटस्ट्रोक के मामले दर्ज हुए। साल 2025 की शुरुआत तक, देश के 10 से ज्यादा राज्य अलग-अलग समय पर भीषण गर्मी झेल चुके हैं। इतना ही नहीं, इस साल का फरवरी बीते 125 सालों में सबसे गर्म फरवरी का महीना भी रहा।

गर्मी का बढ़ता खतरा अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजाना का संकट बन चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर गिग वर्कर्स, असंगठित कामगारों और बेघर लोगों पर पड़ता है। भारत में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं, जिनके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक हो जाने की संभावना है। अप्रैल 2025 में प्रकाशित ग्रीनपीस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में हर 1°C तापमान बढ़ने पर मजदूरों की आमदनी 19% तक घट जाती है। वहीं तेज धूप के कारण यह गिरावट 40% तक हो सकती है। एक स्टडी के अनुसार, दिल्ली में बेघर लोग भीषण गर्मी की वजह से रात में सो नहीं पाते हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, इसका असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं रह जाता बल्कि यह काम करने की क्षमता, रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

इस वीडियो में हमने इन्हीं चुनौतियों और उनके प्रभावों पर बात की है, ताकि जब भी आप ऐसे किसी मुद्दे या समुदाय के साथ काम करें तो इन चुनौतियों की अलग-अलग परतों को समझ सकें।

यह वीडियो आईडीआर अंग्रेजी में प्रकाशित तीन लेखों पर आधारित है जिन्हें अनुज बहल, सारिका नायर ; अशाली भंडारी, चारु प्रज्ञा और निर्मिता चंद्रशेखर ने लिखा है।

—

सदियों से पूर्वोत्तर भारत की महान नदियां इस क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को आकार देती रही हैं। ये नदियां लोगों के जीवन से भी गहराई से जुड़ी रही हैं। उत्तर सिक्किम का लेप्चा समुदाय रोंगयोंग नदी की पूजा करता है और खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए इस पर निर्भर है। असम के तराई वाले इलाके, गौरीपुर की ब्रह्मपुत्र नदी से नजदीकी के चलते ही यहां ग्वालपारिया लोकगीत बने और एक समूचा नौका उद्योग विकसित हुआ।

नदी किनारे रहने वाले इन समुदायों को अपने पूर्वजों से विरासत में कहानियां, सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत, मौखिक इतिहास की विधाएं मिली है, जिसे उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। इसमें नदियों और उनके आसपास के परिदृश्य और पारिस्थितिकी से जुड़ी गहन ज्ञान प्रणालियां भी शामिल हैं। इनसे नदी तंत्र को समझने के लिए ऐतिहासिक और प्रासंगिक नजरिया मिलता है। दूसरी तरफ, प्रकृति के अधिक करीब होने के चलते, ये समुदाय जलवायु में आ रहे बदलाव के भी गवाह रहे हैं। इनकी वास्तुकला, खेतीबाड़ी की विविधता, पोषण के वैकल्पिक स्रोत, व्यापार के तरीके और उपभोग की शैली जैसी तमाम चीजें इनके प्राकृतिक वातावरण और कठिन मौसम के प्रति अनुकूल होने की क्षमता से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तेजी से बदलती जलवायु के दौर में यह पारंपरिक ज्ञान हमें जलवायु अनुकूलन और सहनशीलता (रेसिलिएंस) के स्थाई समाधान खोजने में मददगार साबित हो सकता है, जो आज के समय की बड़ी जरूरत है।

साल 2023 में, इस इतिहास और ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए मैंने और डॉक्युमेंट्री फिल्म निर्माता देबाशीष नंदी ने मिलकर द रिवर प्रोजेक्ट (टीआरपी) की शुरूआत की। टीआरपी एक इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया आर्काइव है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। यह एक सहभागी पहल है, जिसमें फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, चरवाहों, किसानों और मछुआरों ने मिलकर फिल्मों, मौखिक कहानियों, तस्वीरों और बच्चों की पिक्चर-बुक्स के जरिए कहानियों का एक बहुभाषी संग्रह तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट की मूल अवधारणा यह थी कि ध्वनि (साउंड) और छवियां (इमेज) एक खास दौर की अभिव्यक्तियों का सशक्त दस्तावेज बन सकती हैं। इसके माध्यम से औपनिवेशिक दृष्टिकोण से हटकर इतिहास का एक वैकल्पिक आख्यान प्रस्तुत किया जा सकता है.

यह लेख लोगों के आर्काइव को तैयार करने की हमारी यात्रा, उसमें अपनाई गई सहभागी प्रक्रिया, और रास्ते में आई चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करता है।

इस प्रोजेक्ट में मेरे और देबाशीष के पास एक कहानी को अलग-अलग विधाओं में कहने की तकनीकी विशेषज्ञता है। वहीं, समुदाय के लोग सह-निर्माता की भूमिका निभाते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे नदियों को समझने, कहानियों को गढ़ने और ध्वनि व छवियों को पहचानने और रिकार्ड करने में हमारा साथ देते हैं। आर्काइव में जाने से पहले हर कहानी के अंतिम स्वरूप पर हम सभी की सहमति जरूरी होती है।

कहानियों को अंतिम रूप देने की हमारी प्रक्रिया लगातार बदल रही है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सहभागी प्रक्रियाओं में अक्सर शक्तियों (पावर) और विशेषाधिकारों (प्रिविलेज) का असंतुलन मौजूद होता है। यहां पर आप रटे-रटाए तरीकों से काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में, हमारे सह-निर्माताओं और उनके परिवारों को जानना और उन्हें अपने बारे में खुलकर बताना, ताकि वे भी हमें जान सकें, हमारे लिए कारगर रहा। इससे हमारे बीच भरोसे और दोस्ती का रिश्ता बना। आमतौर पर रिसर्च और डॉक्युमेंटेशन के दौरान आपके अंदर अलगाव की भावना आ सकती है, जिसमें आप लोगों और चीज़ों को दूर बैठे बस रिकॉर्ड करते रहते हैं। अंग्रेजी में इसे ‘फ्लाई-ऑन-द-वॉल’ स्टाइल भी बोला जाता है। यानी दीवार पर बैठी किसी मक्खी की तरह सब देखते-सुनते जाना। लेकिन एक सहभागी प्रक्रिया में इसकी कोई जगह नहीं होती।

इसके अलावा सभी की दिनचर्या और समय एक समान नहीं चलते। इसलिए हम समुदाय के लोगों की उपलब्धता, बाहरी परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदा या मानव-वन्यजीव संघर्ष) और अपनी पेशेवर व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए अपने काम की गति को धीमा भी करते हैं और एक कहानी पर बार-बार लौटते भी हैं। कई बार एक कहानी को एडिटिंग तक पहुंचने से पहले महज एक फुटेज की तरह साल भर का इंतजार करना पड़ता है एक बार एडिटिंग शुरू होती है, तो कहानी में कई बदलाव और सुधार होते रहते हैं। हम नियमित रूप से इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि कहानी को दर्ज करने वाला व्यक्ति (डॉक्यूमेंटर) उसे किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। हर व्यक्ति में अलग-अलग कौशल होते हैं। काम के दौरान इसे ध्यान में रखते हुए ही बातचीत का तरीका, उसे फिल्माने और रिकॉर्ड करने का का माध्यम और यात्रा आदि से जुड़ी बातें तय की जाती हैं।

हमारा द्विभाषी (अंग्रेजी और समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा में) ऑनलाइन आर्काइव एक वेबसाइट के रूप में उपलब्ध है। इसके ऑफलाइन संस्करण को एंड्रायड डिवाइसों के लिए एक एप्प की तरह डिजाइन किया गया है। हम जरूरत के मुताबिक टैबलेट्स और स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाते हैं। यह एप्प हमारे सह-निर्माताओं और समुदाय के उन लोगों के फोन पर इंस्टाल की गयी है, जो इसे देखना चाहते हैं। इसके अलावा यह एप्प असम के तेजपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम में एक इंस्टॉलेशन स्पेस में लगे टैबलेट पर भी मौजूद है, ताकि इसे बड़े दर्शक समूह तक पहुंचाया जा सके। साथ ही इसके कुछ भौतिक संस्करण भी तैयार किए गए हैं, जिनमें म्यूजियम इंस्टॉलेशन, कार्यशालाओं के दौरान बनाए गए नक्शे, चित्र, फोटोग्राफ और बच्चों की पिक्चर-बुक्स शामिल हैं।

हमारे सहयोगी अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में घूम-घूमकर कहानियों को संजोते हैं।

धन बहादुर प्रधान असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बहती दिबांग नदी के एक द्वीप पर भैंस पालन का काम करते हैं। वे खुटियों (चरवाहों के अस्थायी ठिकानों) में जीवनयापन से जुड़ी कहानियां इकट्ठी करते हैं। धन बहादुर पूरे साल फोटो, ऑडियो और वीडियो के जरिए मौसमी बदलावों को दर्ज करते हैं। इसमें उन द्वीपों का ब्यौरा भी शामिल है, जो (कभी-कभी मौसमी तौर पर या फिर स्थायी रूप से) जलमग्न हो जाते हैं। इसके अलावा, वे पारंपरिक प्रथाओं और उस भौगोलिक परिदृश्य से जुड़ी विलुप्त होती ध्वनियों को भी दर्ज करते हैं। वे उन कहानियों के लिए आवाजें भी रिकॉर्ड करते हैं, जो उन्हें अहम लगती हैं। साथ ही, वे अपने समुदाय के उन बुजुर्गों के अनुभव भी दर्ज करते हैं जिन्होंने अपने मवेशी बेच दिए हैं और अब काम करना छोड़ चुके हैं।

धन बहादुर ने हमारे साथ यात्रा कर सियांग, दिबांग और ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे बसे इलाकों में चरवाहों के प्रवासन मार्गों का मानचित्र तैयार करने में मदद की। इस दौरान उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के द्वीपों पर रहने वाले मिसिंग समुदाय के अन्य अर्ध-घुमंतू चरवाहों से मिलकर उनकी कहानियों को भी दर्ज किया। इस प्रक्रिया के दौरान, धन बहादुर ने इन समुदायों को ऑफलाइन आर्काइव के बारे में बताया और इस पर चर्चा की। वे नियमित रूप से वर्कशॉप में हिस्सा लेने, आर्काइव में अपनी कहानियां दर्ज करवाने, असमिया में बच्चों के लिए पिक्चर-बुक तैयार करने और ऊपरी इलाकों से आने वाले अन्य समुदायों के युवा कहानीकारों को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे तेजपुर स्थित दफ्तर आते रहते हैं।

असम के तेजपुर में कोलीबाड़ी मछुआरा गांव के जीब दास फोटोग्राफी और साक्षात्कारों के जरिए अपने गांव का इतिहास दर्ज करते हैं, जिन्हें मैं और देबाशीष फिल्माते हैं। उनका यह दस्तावेजीकरण फिल्म और फोटोग्राफी के माध्यमों से आगे जाकर गांव के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों, के साथ मिलकर सामूहिक रूप से तैयार होता है।

शुरूआती दौर में, वर्कशॉप को डिजाइन करने के लिए हमने जीब दास के साथ कई बार बातचीत ताकि इसकी जरूरत और इसमें भाग लेने वाले बच्चों की क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी को सही तरह से समझा जा सके। इस सहयोगी पहल के पीछे दो वजहें थीं: पहली, बच्चों की यादों को कला के जरिए अभिव्यक्त होने देना, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और अपनी पहचान को लेकर उनकी समझ का अंदाजा मिल सके। दूसरा, तेजपुर और उसके आसपास के सार्वजनिक स्थलों में पहुंच (एक्सेस) के मायने और आत्मबोध के मतलब को जानना।

इसका एक उद्देश्य यह भी था कि प्रतिभागी जिन जगहों पर पहले कभी नहीं गए, वहां नई यादें कैसे बना सकते हैं। हमने इस सोच के साथ अपने सहयोगी अभिलाष राजखोवा, जो सोनितपुर जिला संग्रहालय के संग्रहालय अधिकारी हैं, से संपर्क किया। हमने उनके समक्ष संग्रहालय में वर्कशॉप करने और बच्चों को तेजपुर की हेरिटेज वॉक पर ले जाने का प्रस्ताव रखा। ऐसा इसलिए, ताकि बच्चे संग्रहालय और वो अन्य जगहें देख सकें जहां वे आमतौर पर नहीं जा पाते हैं।

यह पहल अब एक लंबे जुड़ाव में बदल चुकी है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ रविराज शेट्टी और डॉ अदिति ब्रह्मभट्ट, द रिवर प्रोजेक्ट और कोलीबाड़ी के बुजुर्ग शामिल हैं। जीब दास इन वर्कशॉप्स के डिजाइन और सह-संचालन में मदद करते हैं। इन वर्कशॉप्स के दौरान बच्चों ने मिलकर तेजपुर और ब्रह्मपुत्र नदी का एक नक्शा भी तैयार किया है, जिसमें उन्होंने अपनी यादें और रोजमर्रा की कहानियां भी उकेरी हैं।

उत्तर सिक्किम की जोंगू घाटी में नदी कार्यकर्ता ग्यात्सो टोंगदेन लेप्चा, लेप्चा समुदाय के मौखिक इतिहास को आज के जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस समय के अनुभवों का एक समकालीन दस्तावेज तैयार किया जा सके।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने जोंगू के लिए ऑफलाइन आर्काइव का एक विशेष डिजाइन तैयार किया है। फिलहाल हम जोंगू के लिए एक विशेष ऑफलाइन संस्करण विकसित कर रहे हैं, जिसमें घाटी के सभी गांवों और वहां बहने वाली नदियों का मानचित्रण किया जा रहा है। यह द्विभाषी (लेप्चा–अंग्रेज़ी) आर्काइव मौखिक इतिहास, लोककथाओं, सांस्कृतिक रीति-रिवाज और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संग्रह होगा। इनके साथ-साथ ये हर गांव से जुड़ी वर्तमान घटनाओं और बदलाव की कहानियों को भी दर्ज करेगा। इस तरह, यह संग्रह इस समय के बदलते पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ को एक साथ पकड़ने का प्रयास है।

एक बार शुरूआती डिजाइन तैयार हो जाने के बाद ग्यात्सो ने हमें पूरे इलाके का भ्रमण करवाया और वहां के निवासियों से मुलाकात करवाई। हमने जाना कि हर गांव का इतिहास अलग होता है और केवल वहां रहने वाले ही यह तय करते हैं कि क्या साझा किया जाए। ग्यात्सो पहले से तय विषयों पर ऑडियो और वीडियो कहानियां भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा, वे लोगों से होने वाली बातचीत को सुगम बनाते हैं, जिससे हमें उनके समुदाय के उस संघर्ष की गहरी समझ मिलती है जो वे अपनी जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं।

जैसा कि किसी भी सहयोगात्मक परियोजना (कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट) में अपेक्षित होता है, खासतौर पर जब वह भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाकों में हो, हमें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जैसे:

हमारे सहयोगी जिन समुदायों से आते हैं, वे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां मौसम लगातार अनिश्चित होता जा रहा है, मानव-वन्यजीव संघर्ष घातक दर से बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार बहुत से इलाकों में जाना खतरनाक या लगभग असंभव होने लगा है। बरसात के महीनों में कुछ भी फिल्माना हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे सहयोगियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय वे जान-माल के नुकसान से जूझ रहे होते हैं।

उदाहरण के लिए, साल 2024 की गर्मियों में ऊपरी असम में दिबांग और लुइत नदियों में आई बाढ़ के कारण उस नदी द्वीप पर पानी भर गया था, जहां धन बहादुर की खुटी (चरवाहों का ठिकाना) स्थित थी। कई दिनों तक धन बहादुर और उनके साथी चरवाहे खुटी के भीतर ही फंसे रहे। उनके लिए बाहर निकलना भी संभव नहीं था। इस बाढ़ के बाद असम भयानक लू की चपेट में आ गया, जिससे इतनी तेज गर्मी पड़ी कि भैंसों को चराना मुश्किल हो गया। इसके अलावा, उस इलाके में कोई स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में हमने फिल्मांकन का काम रोक दिया था, ताकि धन बहादुर और उनके साथी चरवाहे अतिरिक्त दबाव में आए बगैर अपने रोजमर्रा के जरूरी काम कर सकें।

तकनीक के तेजी से विकसित होने के साथ एक और बड़ी चुनौती यह है कि हम न केवल अप–टु–डेट रहें, बल्कि इस प्रक्रिया में पहुंच (एक्सेस), स्वामित्व, डेटा अधिकार, साक्षरता, उम्र और जेंडर जैसी चुनौतियों को भी समझें और उनके समाधान निकालें। डिजिटल मंचों को कहानियों को कहने, सहेजने और साझा करने के एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हुए यह ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है।

काम के दौरान छोटी और मामूली सी लगने वाली बातों, जैसे कि ऐप्लिकेशन में किस आइकन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, के लिए भी हमें समुदाय के अपने साथियों के साथ बीटा-टेस्टिंग करनी पड़ी। हमने सीखाकि आइकनों के मायने हर जगह एक से नहीं होते। ऐसे में हर समुदाय को समझ में आने वाले सेट तैयार करने की कोशिश ने एक निरंतर प्रक्रिया का रूप ले लिया । उदाहरण के लिए, असम में जब हम ‘भोजन’ को दर्शाने वाले आइकन की तलाश कर रहे थे, तो यह स्पष्ट हुआ कि लकड़ी के चूल्हे पर रखे वोक (गहरे तले वाली कढ़ाई) की तस्वीर, फ्राइंग पैन या शेफ की इमोजी की तुलना में अधिक उपयुक्त होगी। इसी तरह, ‘काम’ के लिए लैपटॉप की बजाय हथौड़े का चित्र ज्यादा सही था। ‘वास्तुकला’ को दर्शाने के लिए सीमेंट के मकान की बजाय फूस की झोपड़ी का आइकन चुना गया। ‘प्रवास’ को दिखाने के लिए सड़क के चित्र का इस्तेमाल किया गया, न कि विमान या ट्रेन का। जोंगू के ऑफलाइन आर्काइव संस्करण के लिए भी आइकन इसी तरह सांस्कृतिक प्रतीकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जा रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े संसाधनों की कमी और समुदाय के लोगों को अपनी कहानियां खुद दर्ज करने में सक्षम बनाने वाले प्रशिक्षण का न होना, दो ऐसी चुनौतियां है जिनका हम लगातार सामना कर रहे हैं। दस्तावेजीकरण करने वाले हमारे ज्यादातर साथी ऐसे समुदायों से आते हैं, जो दुर्गम और सुदूर इलाकों में रहने के कारण अक्सर सामाजिक विमर्श से दूर होते हैं। यहां आमतौर पर बुनियादी ढांचा भी मौजूद नहीं होता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को याद रखने, दोहराने और साझा करने की प्रक्रिया में जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वह है पारिस्थितिक शोक (इकलॉजिकल ग्रीफ) का मानसिक प्रभाव, जिसमें एक गहरे अलगाव और ‘पराएपन’ की भावना शामिल होती है। उदाहरण के लिए, खुटी, जो कभी एक फलता-फूलता डेयरी व्यवसाय था, वहां अब कुछ ही चरवाहे रह गए हैं जो नदी के द्वीपों में अलग-थलग रहकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। इन चरवाहों का कौशल पूरी तरह से उस वन-परिदृश्य से जुड़ा होता है, जिसमें वे रहते है और यह चारों ओर से नदियों से घिरा होता है। उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी इसी जीवनशैली के मुताबिक बनी थीं, जो गांवों और कस्बों से दूर खुली जगहों में रहने की शैली थी।

आज ज्यादातर लोगों को गांवों में बसना पड़ रहा है और आजीविका के लिए नए कौशल सीखने पड़ रहे हैं। उनका पेशे से जुड़ा आत्मबोध और पहचान अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। इसी तरह, कोलीबाड़ी में भी अधिकतर मछुआरों को अब मछली पकड़ने का काम छोड़कर कृषि या इससे जुड़े अन्य काम करने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संसाधन कम होते जा रहे हैं, मिट्टी का क्षरण नदी के बहाव को बदल रहा है और युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय से दूर होती जा रही हैं।

आज यह जरूरी हो गया है कि हम इतिहास को दर्ज करने और फिर से गढ़ने के वैकल्पिक तरीके खोजें, ताकि एक नया कथानक (नैरेटिव)अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण हो। इसी दिशा में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों के जरिए विविध क्षेत्रों का मिलकर काम करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि इस नाजुक होती दुनिया में सहनशीलता और अनुकूलनशीलता विकसित की जा सके।

दस्तावेजीकरण और अभिलेखीकरण की इस प्रक्रिया में पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां और लोगों के रोजमर्रा के साधारण जीवन में बसी स्मृतियां बार-बार नए सिरे से गढ़ी जाती हैं। जैसे-जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक स्मृतियां दोहराई और साझा की जाती हैं, ये कहानियां भी बदलती हैं और विकसित होती जाती हैं। यही प्रक्रिया पहचान और निरंतरता की भावना को बनाए रखती है। हमारी आशा है कि आने वाले वर्षों में द रिवर प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत की नदियों का ऐसा दस्तावेज बन पाएगा, जिसे इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने खुद तैयार किया हो और जो सबके लिए सुलभ हो।

जीब दास, धन बहादुर प्रधान, और ग्यात्सो टोंगदेन लेपचा द रिवर प्रोजेक्ट के सह-निर्माता हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

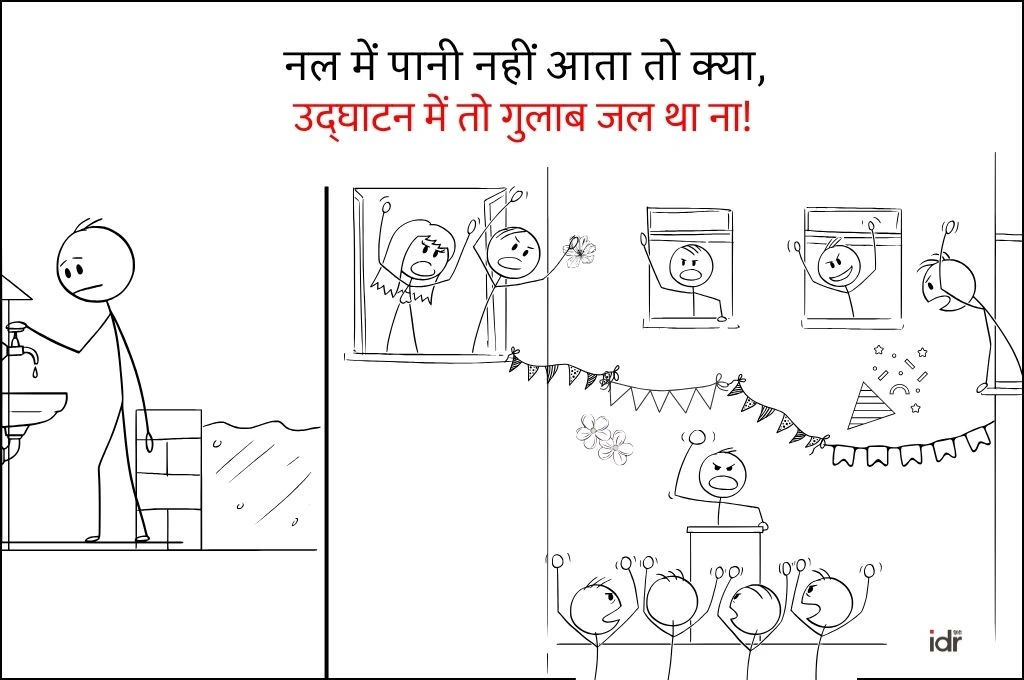

शाम के चार बजकर पैंतीस मिनट। आपके लैपटॉप में 9% बैटरी बची है, वाई-फाई बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपकी कॉफी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी है। स्क्रीन पर एक नीले रंग का बार धीरे-धीरे लोड हो रहा है, जिस पर लिखा है ‘Connecting…’ ये नजारा तकनीकी गड़बड़ी कम और आपके सोशल सेक्टर के करियर का मेटाफर ज्यादा लगता है। स्वागत है विकास की उस दुनिया में, जहां ऑनलाइन मीटिंग्स ने न सिर्फ समय, बल्कि आपकी आत्मा, सब्र और बैटरी को भी हाईजैक कर लिया है।

हर सुबह ऐसे कैलेंडर इनवाइट आपके इनबॉक्स में किसी प्राचीन शिलालेख की तरह जड़े हुए होते हैं: ‘Impact Assessment Review, 10 AM IST. Link: meet.google.com/xyz-abc.’ उसके नीचे वही लाइन: ‘Please join 5 minutes early.’ मानो पांच मिनट पहले जॉइन करने से सामाजिक बदलाव की रफ्तार दुगुनी हो जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर कोई अपनी बिल्ली को गोद में लिए उसे ‘मीटिंगएटिकेट’ समझा रहा है, तो कोई अपने बच्चे को चुपके से बिस्किट थमाकर कह रहा है कि, “भागो यहां से! पापा अभी दुनिया बदलने में बिज़ी हैं।”

मीटिंग शुरू होती है। प्रोजेक्ट लीड, जो आदतन होस्ट भी है, कहता है, “क्या मेरी आवाज आ रही है?” उसकी पहली स्लाइड पर लिखा होता है: एजेंडा: प्रोग्राम अपडेट्स, फंडिंग चैलेंजेस एंड नेक्स्ट स्टेप्स। आप मन ही मन सोचते हैं कि ये वही एजेंडा है, जो पिछले छह हफ्तों से रिसाइकल हो रहा है। बस तारीख पर तारीख बदल रही है। इतने में एक सीनियर मैनेजर, जो हमेशा नए-नए जार्गन से लैस रहता है, बोल पड़ता है, “हमें डिजिटल एंगेजमेंट को स्केल करना चाहिए, स्टेक होल्डर सिनर्जी क्रिएट करनी चाहिए।” तभी उसकी स्क्रीन फ्रीज़ हो जाती है और उसका चेहरा एक अजीब-सी मुस्कान के साथ अटक जाता है। जैसे वो मैनेजर नहीं, मैनेजर का मीम हो।

इस बीच मीटिंग में कुछ नए चेहरों को देखकर आप चौंकते हैं। ये हैं फील्डवर्कर। यानी वो पहिए, जो सारी दौड़-धूप कर गांव-गांव सर्वे करते हैं, घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं और वो भी इतने कम मेहनताने में कि आपकी ब्लू टोकाई की कॉफी का बिल भी उससे ज्यादा होता है। रमेश भाई, जो पिछले हफ्ते तक गांव में भूजल का सर्वे कर रहे थे, स्क्रीन पर दिखते हैं। वो चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि ‘इम्पैक्टस्केलिंग’ और ‘सिनर्जी’ जैसे शब्द उनके लिए किसी एलियन भाषा से कम नहीं हैं। मीटिंग में उनकी राय पूछी जाती है, तो वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं, “जी, गांव में लोग बोल रहे थे कि पानी तो है, लेकिन पंप नहीं हैं।” जवाब में प्रोजेक्ट लीड कहता है, “ग्रेट इनपुट, रमेश जी! इसे हम अगले क्वार्टर के स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करेंगे।” रमेश भाई बस सिर हिलाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ है कि उन्हें ‘स्ट्रैटेजिकफ्रेमवर्क’ का मतलब उतना ही समझ आया, जितना आपको पिछले हफ्ते की मीटिंग का।

तभी एक नया जॉइनी, जो छा जाने के लिए बेताब है, पूरे उत्साह से बोलता है, “हम एक डिजिटल डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो रियल–टाइम फील्ड इम्पैक्ट को ट्रैक करेगा।”सबके हाथ ताली-मुद्रा में जा चुके होते हैं, लेकिन रमेश भाई धीरे से पूछते हैं, “सर यहां तो बिजली ही गुल रहती है। पूरे दिन कंप्यूटर चलेगा कैसे?” जवाब में मिलती है एक लंबी खामोशी, जिसे भरने के लिए लीड तपाक से कहता है, “गुड पॉइंट! फिलहाल इसे हम ऑफलाइन मोड में डेवलप करेंगे।” यानी वही पुराना गुलाबी रजिस्टर, जिसमें रमेश भाई पहले से ही डेटा लिखते रहे हैं।

फिर आता है वो पल, जब डायरेक्टर पूछता है, “तो, एक्शन प्वाइंट्स क्या हैं?” जवाब में खुले हुए कैमरे और माइक एक-एक कर बंद होते दिखते हैं। प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर को एहसास होता है कि कैमरा बंद कर के नमकीन खाने के चक्कर में उसका माइक ऑन ही रह गया था और जवाब का दारोमदार अब उसके ऊपर है। पहले वो “आई एग्री” कहकर मामला निपटाने की कोशिश करता है। लेकिन डायरेक्टर का “एग्री विद व्हाट?” सुनकर उसे कहना पड़ता है कि,“आई थिंक हमें इस पर एक और मीटिंग करनी चाहिए।”

मीटिंग को अंजाम की ओर ले जाते हुए होस्ट अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता है, “ग्रेट डिस्कशन, एवरीवन! मैं एक्शन आइटम्स का डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा।” आप जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट अगली मीटिंग की सुबह तक नहीं आएगा। और जब आएगा भी, तो उसमें वही पुराने पॉइंट होंगे, बस नए फॉन्ट में।

मीटिंग खत्म होती है और चैट बॉक्स में एक मैसेज चमकता है: “Thanks for the insights! Let’s reconvene next week.” इससे पहले कि आप ‘Leave Meeting’ बटन दबाएं, एक नया कैलेंडर इनवाइट आपके इनबॉक्स में आ चुका है।

Follow-up: Impact Assessment Review, Next Monday, 10 AM IST.

आप एक गहरी सांस लेते हैं, चाय हो चुकी कॉफी का आखिरी घूंट पीते हैं और सोचते हैं: क्या ये मीटिंग कभी खत्म होगी?

जो लोग अपने संगठन का अस्तित्व बनाये रखने के लिए बमुश्किल संसाधन जुटा पा रहे हैं, उन्हें इस लेख का शीर्षक किसी संपन्न और धनाढ्य फाउंडेशन का दिखावा लग सकता है। लेकिन यह सच नहीं है। नवसर्जन ट्रस्ट, दलित शक्ति केंद्र और दलित फाउंडेशन का संस्थापक होने के नाते मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि जब से भारत सरकार ने एफसीआरए पंजीकरण में बदलाव किए हैं, तब से हमारी फंडिंग का पूरा जिम्मा ‘हमसे और हमारे लिए’ के ढर्रे पर आ गया है। एफसीआरए की बंदिशों ने जहां कुछ संगठनों को बंद होने पर मजबूर किया है, वहीं कुछ ‘विश्वसनीय’ माने गए संस्थानों को अपार संसाधन भी दिलाए हैं। इस बदलाव ने मुझे यह एहसास कराया है कि न्याय की लड़ाई में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अब अपने संघर्ष की पूंजी खुद जुटानी होगी।

कई अन्य एक्टिविस्टों की तरह मेरी कहानी भी अपने निजी अनुभवों से जन्मी है। दलितों ने सदियों तक जो हिंसा और अपमान सहा है, उसे एक छोटे लेख में समेटना संभव नहीं है। वर्ष 1986 मेरे लिए एक निर्णायक मोड़ था। उस साल तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने निर्ममता से मेरे चार दलित ग्रामीण साथियों की हत्या कर दी थी। इस क्रूरता की वजह केवल इतनी थी कि दलितों ने एक कृषि सहकारी संस्था के माध्यम से संगठित होने का साहस किया था। इस सहकारी संस्था ने सवर्ण जमींदारों पर दबाव बनाया था कि वे उनकी मजदूरी को एक रुपये से बढ़ाकर सात रुपये प्रतिदिन करें। यह संस्था दलितों के लिए उस उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने का एक मंच बन गई थी, जिसका वे सामना करते आए थे। हमने इसी सहकारिता से ताकत बटोरी और एकजुट होकर दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया।

मैं यह कहानी इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि फिलन्थ्रॉपी से जुड़े लोग यह समझ सकें कि गरिमा और न्याय के लिए संघर्ष कोई क्षणिक प्रयास नहीं, बल्कि एक आजीवन संकल्प है। इसकी शुरुआत होती है विश्वास से। सबसे पहले, मुझे अपने मूल्यों और अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। फिर समुदाय को भी मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अन्यथा, एक संस्था के प्रमुख के रूप में मुझसे जुड़ी हुई धनराशि विनाशकारी भी साबित हो सकती है। सबसे जरूरी है एक सामूहिक विश्वास, जो इस सोच को जन्म देता है कि साझा प्रयासों और एकता से हम बदलाव की एक प्रभावशाली ताकत बन सकते हैं। यही विश्वास एक ऐसा मजबूत बंधन बनाता है, जिसे फिलन्थ्रॉपी के नित बदलते चलन डिगा नहीं सकते। जब समुदाय में यह भरोसा होता है कि हम सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठा सकते हैं, तभी उन्हें यह अहसास भी होता है कि केवल अपने काम, पहल और नेतृत्व से ही गुलामी से मुक्त हो पाना मुमकिन है।

यही वह स्वायत्तता (एजेंसी) है जिसे अक्सर ऐसे संस्थान हासिल नहीं कर पाते, जिनकी सामाजिक परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धता केवल सतही होती है। वे न तो समुदाय पर भरोसा करते हैं और न ही यह स्वीकार करते हैं कि असली ज्ञान लोगों से ही मिलता है। उनके पास संसाधन हो सकते हैं, लेकिन जब तक समुदाय उनपर विश्वास नहीं करता, तब तक उनकी वैधता केवल दिखावटी होती है। इसके उलट, ऐसी संस्थाओं को वे लोग जरूर विश्वसनीय मानते हैं जो व्यवस्था की जड़ें हिलाने के बजाय सिर्फ सतह पर ही सुधार दिखाना चाहते हैं। ये संस्थाएं इस भय से ग्रस्त रहती हैं कि कहीं उन्हें राज्य या सत्ताधारी दलों के विरुद्ध न समझा जाए। अनुकूल छवि बनाए रखने की होड़ में वे अपने संसाधनों का उपयोग एकजुटता की जगह चैरिटी, यानी दान पर केंद्रित करती हैं। वे जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावशीलता जैसे ‘मूल्य’ तो अपनाती हैं, लेकिन करुणा, गरिमा और सत्य जैसे मूल्यों को पीछे छोड़ देती हैं। कुछ खोने का डर, चाहे वह सरकारी मान्यता हो या आर्थिक सहायता, नैतिक रूप से हानिकारक होता है। फिलन्थ्रॉपी भय के माहौल में फल-फूल नहीं सकती, विशेषकर तब जब उसका उद्देश्य ही लोगों को भयमुक्त और सशक्त बनाना हो।

बहुत लोगों के लिए यह मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि बिना पैसों के भी हम बहुत सारा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम पूरा कर पाए हैं। यह बात नई नहीं है कि पैसे अक्सर अपने साथ नियंत्रण और कई शर्तें लाता है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी प्राथमिकताओं को भी बदलने का माद्दा रखता है, जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है। इसके उलट, पिछले चार महीनों में नवसर्जन को हमारे समुदाय से 16 लाख रुपये का योगदान प्राप्त हुआ है। यह उन तमाम कोशिशों के खिलाफ एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है, जिसे समुदाय और हमारे सहयोगी राज्य द्वारा दलित चेतना को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की एक सोची-समझी योजना के रूप में देख रहे हैं। संसाधनों का यह जुटान विश्वास, एकजुटता और प्रतिरोध का प्रतीक है। यह सामाजिक न्याय पर आधारित फिलन्थ्रॉपी है, जो किसी भी जन आंदोलन की मजबूती के लिए अनिवार्य तत्व है।

सामाजिक न्याय एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में काम करता है, जहां राज्य, फंडिंग संस्थाएं, संगठन, समुदाय और व्यक्तिगत कार्यकर्ता व एक्टिविस्ट जैसे कई हितधारकों के बीच शक्ति असमान रूप से बंटी होती है। यह तभी फल-फूल सकता है जब हम केवल पैसों की बजाय विश्वास और करुणा जैसे अडिग मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन धनाढ्य और समृद्ध लोगों के पास अत्यधिक संसाधन हैं, उन्होंने अक्सर समस्याओं को हल करने की जगह उन्हें बढ़ाया ही है। जैसा कि गांधी ने कहा था, ‘ये दुनिया सबकी जरूरतों के लिए तो काफी है, लेकिन एक भी इंसान के लालच के लिए नाकाफी है।’

जब हमने अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करना शुरू किया, तो हमें एकजुटता और करुणा का अनुभव हुआ, जो कि गरिमा के मूल स्तंभ हैं। मैं यह अनुभव उन सभी के साथ एकजुटता और आशा की भावना के साथ साझा कर रहा हूं, जो मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के कार्यों के लिए तेजी से सिमटते आर्थिक संसाधनों के बीच रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

जब हम खुद को देखेंगे और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो हमें यह साफ दिखाई देगा कि दुनिया को बदलने के लिए हम काफी हैं। यही हमारी असली ताकत है।

यह लेख मूल रूप से अलायंस पर प्रकाशित हुआ था, जिसे आप यहां पढ़ सकते हैं।

–

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में घरेलू कामगारों के शोषण को लेकर सख्त चिंता जताई है। घरेलू कामगार महिलाओं पर कोई केंद्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में घरेलू कामगारों की आबादी में महिलाओं की संख्या कहीं अधिक है। इनमें से बहुतों के लिए यौन उत्पीड़न की घटना उनकी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। सामाजिक संरचना में भी इन महिलाओं को ‘कामगार’ की पहचान नहीं दी जाती, बल्कि घरेलू कामों को उनका दायित्व माना जाता है। घरों में साफ-सफाई से लेकर खाना बनाने जैसे कई कामों की जिम्मेदारी निभाने वाली कामगारों के साथ होने वाली हिंसा जब तक कोई चरम रूप नहीं ले लेती है, तब तक उसे केवल उनकी दिनचर्या की सामान्य घटना मानकर दरकिनार कर दिया जाता है।

अमूमन घरेलू कामगार महिलायें सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर होती हैं। इसलिए जब भी उनके साथ काम के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना होती है, तो उनके मन में यह संशय रहता है कि उसका दोष उन पर ही मढ़ा जाएगा। उन्हें अपने नियोक्ता (एम्प्लॉयर) और समाज द्वारा झूठा करार दिए जाने, चरित्र पर उठने वाले सवालों और नौकरी खोने जैसी तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जो उन्हें यौन उत्पीड़न की शिकायत करने से रोकती हैं।

अधिकांश बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से काम की तलाश में दिल्ली-एनसीआर का रूख करने वाली इन महिलाओं के पास कोई आर्थिक या मानसिक समर्थन नहीं होता, जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे सके। प्रवासी होने के कारण इनके पास सामाजिक पूंजी का भी अभाव होता है, जिससे वे घर, कार्यस्थल और पूरे संस्थागत ढांचे में सबसे आखिरी पायदान पर होती हैं।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब घरेलू कामगार महिलायें अपने कार्यस्थल, यानी दूसरों के घरों में, हिंसा या यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो क्या उनके पास अपनी आवाज उठाने और न्याय मांगने के पर्याप्त साधन मौजूद होते हैं? उन्हें कौन सी सामाजिक, कानूनी और संस्थागत बाधाओं से गुजरना पड़ता है?

अगर हम अपने मौजूदा श्रम कानून पर नजर डालें, तो इसे चार कोड में विभाजित किया गया है। लेकिन इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, घरेलू कामगार महिलाओं के लिए अभी भी कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण वे सालों तक वेतन में नगण्य या बिना किसी बढ़ोतरी के काम करती रहती हैं। ऐसे में उनकी काम पर इतनी अधिक आर्थिक निर्भरता होती है, कि वो अपने साथ होने वाले यौन उत्पीड़न पर कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं होती।

पॉश अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत घरेलू कामगार महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा हर जिले में लोकल कमिटी का गठन किया जाना आवश्यक है

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसे पॉश (पीओएसएच) अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, घरेलू महिला कामगारों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने और न्याय प्राप्त करने का एकमात्र कानूनी साधन है। मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र को संबोधित करने वाला यह कानून कॉर्पोरेट या संगठित संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए मददगार साबित होता है, जहां आंतरिक शिकायत समिति (इंटरनल कंप्लेंट कमिटी) मौजूद होती है।

लेकिन जब यह कानून असंगठित क्षेत्र, विशेषकर घरेलू कामगार महिलाओं पर लागू होता है, तो इसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं। चूंकि यह एक सिविल कानून है, इसलिए घरेलू कामगार महिलाओं को अपनी शिकायतें स्थानीय समिति (लोकल कमिटी) के पास दर्ज करानी होती हैं। उनके लिए आंतरिक समिति (आईसी) का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि आईसी केवल ऐसे कार्यस्थलों के लिए गठित होती है जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। घरेलू कामगारों सहित सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें स्थानीय समिति (एलसी) में ही दर्ज करानी होती हैं।

पॉश अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत घरेलू कामगार महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा हर जिले में लोकल कमिटी का गठन किया जाना आवश्यक है, ताकि वे आसानी से यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकें। इसके अलावा यदि नियोक्ता के खिलाफ सीधी शिकायत हो, तो उसे भी इस समिति में दर्ज कराया जा सकता है।

पॉश कानून के अंतर्गत घरेलू कामगार महिलाओं को स्थानीय समितियों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय समिति यदि किसी शिकायत में पहली नजर (प्राइमा फेसी) में साक्ष्य पाती है, तो उसे उस शिकायत को सात दिनों के भीतर पुलिस को सौंपना होता है, जिसके बाद मामला आपराधिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है।

हालांकि, पॉश अधिनियम में शिकायतकर्ता के लिए बहुत से अन्य प्रावधान भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, तीन महीनों के भीतर शिकायत का निपटारा, अंतरिम राहत, ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ की सुविधा आदि, जो स्पष्ट रूप से एक घरेलू महिला कामगार पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि उनका काम ही दूसरों के घरों में होता है। इन पहलुओं को देखें तो सवाल उठता है कि इस कानून को बनाते समय घरेलू महिला कामगारों को ध्यान में रखा भी गया था या नहीं? यह एक प्रमुख कारण है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली बहुत सी महिला कामगार अभी भी यौन उत्पीड़न के मामले में समयबद्ध न्याय, सर्वाइवर-आधारित कानूनों और अंतरिम राहत जैसी बातों से कोसों दूर हैं।

कानून बनाना और उसे अमली जामा पहनाना दो अलग बातें हैं, जिनमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

इन चुनौतियों ने हमारे अंदर यह समझ पैदा की कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी पूरी शिकायत प्रणाली को न केवल अधिक सुलभ बनाना होगा, बल्कि उसमें कामगारों की गरिमा और गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए सामाजिक स्तर पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

1. जागरूकता की जरूरत: इस लंबी प्रक्रिया में जागरूकता की अहम भूमिका है, जिसके प्रसार के लिए हमने निम्नलिखित में से कुछ उपाय अपनाए हैं:

2. सामुदायिक नेतृत्व की प्रासंगिकता: घरेलू कामगार महिलाओं के लिए बदलाव की असली शुरुआत तब होती है, जब वे खुद अपनी समस्याओं को पहचान कर, समाधान सोचने और उस पर कार्रवाई करने में सक्षम हो पाती हैं। इसी सिलसिले में सामुदायिक नेतृत्व और उससे जुड़ी चुनौतियों की भूमिका को समझना जरूरी हो जाता है:

3. प्रशासनिक चुनौतियां: देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में हुए संवादों के दौरान घरेलू कामगार महिलाओं ने अपनी जमीनी हकीकत के आधार पर पॉश कानून की समीक्षा की है। इस कड़ी में उन्होंने न केवल इसकी व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान की है, बल्कि जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ ठोस सुझाव भी सामने रखे हैं। यदि जिला प्रशासन, स्थानीय समितियां और पुलिस विभाग समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो पॉश कानून का प्रभाव और अधिक व्यापक और असरदार तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंच सकता है। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

देश में बड़ी संख्या में घरेलू कामगार महिलायें कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं, लेकिन ऐसे अधिकतर मामले सामने नहीं आ पाते हैं। इस मुद्दे पर कानूनी साक्षरता और सामाजिक जागरूकता, दोनों की समान जरूरत है। इनके बिना न तो प्रशासनिक सुधार संभव हैं और न ही सामुदायिक एकजुटता।

—

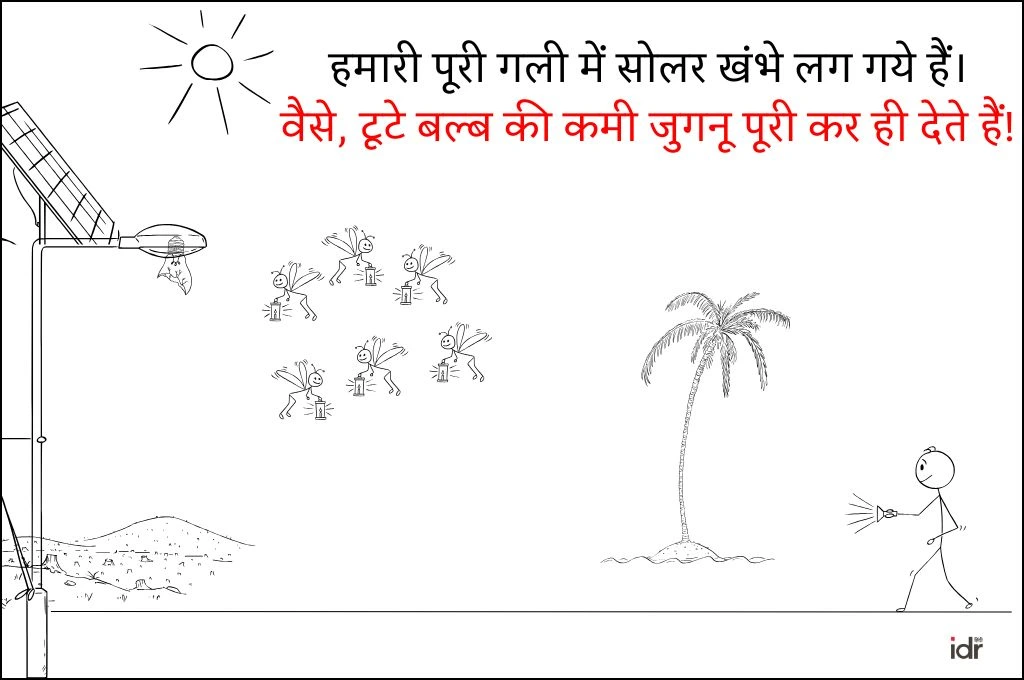

1. महीनों से टलती हुई फील्ड ट्रिप जब भीषण गर्मी के मौसम में तय हो जाए और जाना जरूरी हो।

2. फील्ड ट्रिप पर निकल तो आए हों लेकिन सनस्क्रीन लगाना भूल जाएं।

3. जैसे-तैसे फील्ड पर पहुंचे तो हों पर समुदाय से कोई दरवाजा खोलने को राजी ना दिखे।

4. जब बहुत कोशिशों के बाद कोई दरवाजा खोलकर आपकी बात सुनने को राजी हो।

5. दोपहर भर खाक छानने के बाद जब घर जाने की बारी हो!

6. गांव के बाहर चाय की टपरी दिखे और आप राहत की सांस लें।