पिछले वर्ष रोहिणी नीलेकणि फिलैंथ्रॉपीज में हमने सामाजिक क्षेत्र की 14 प्रमुख हस्तियों और वित्तपोषकों (फंडर्स) का साक्षात्कार लिया था। इस साक्षात्कार का उद्देश्य यह पता लगाना था कि वर्तमान में समाज में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं, और इनके समाधान में फिलैंथ्रॉपी क्या भूमिका निभा सकती है।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस सूची में मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन से निपट पाने की क्षमता, शहरों पर बढ़ता दबाव, ग्रामीण मुद्दे और बेरोजगारी के कारण बढ़ते अपराध सबसे ऊपर रहे।

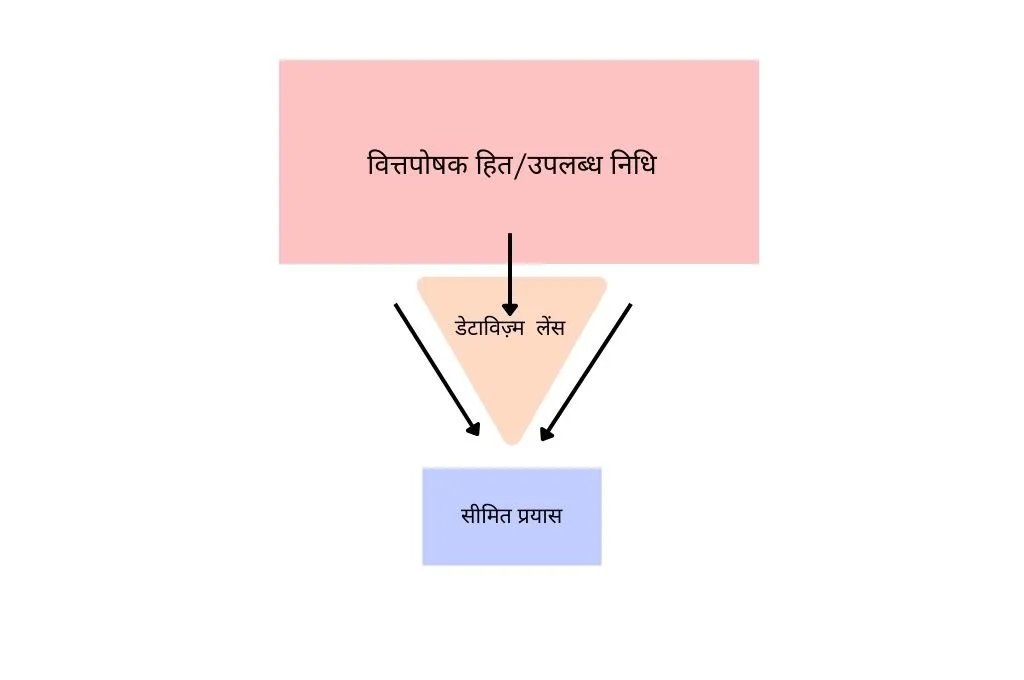

इस समूह द्वारा भारत के वित्तपोषण परिदृश्य (फंडिंग) का भी मूल्यांकन किया गया, जिसमें कुछ रोचक बातें सामने आयी। पहला, भारत में व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन उस अनुपात में दान में वृद्धि नहीं हुई है। दूसरा, जो संभवतः पहले की व्याख्या कर सकता है, दानदाता अपने द्वारा दिए गए धन और जमीनी स्तर पर उससे होने वाले लाभ का तत्काल परिणाम देखना चाहते हैं। सामूहिक राय यह थी कि इसने जटिल मानवीय कार्यों को एक तय ढांचे में बांध दिया है और आंकड़ों पर अत्यधिक केंद्रित बना दिया है। फीडबैक का आखिरी बिंदु यह था कि दानदाता अब आंकड़ों में परिवर्तन को ही सामाजिक बदलाव समझने लगे हैं।

इन तीनों बातों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए ‘एक्टिविज़्म’ आवश्यक है, लेकिन हम ‘डेटाविज़्म’, अर्थात प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम के परिणाम को केवल मात्रा और आंकड़ों द्वारा साबित करने में उलझ कर रह गए हैं।

यह बदलाव हताशाजनक है। डेटा की अपनी सीमाएं होती हैं, और जब हम सामाजिक कार्यक्रमों को समझने के लिए उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। बाजार के विपरीत, हम परिणामों को न तो संचालित कर सकते हैं और न ही माप सकते हैं। इसका कारण यह है कि बाजार के उलट हमें केवल प्रोत्साहन, फीडबैक लूप, औपचारिक दायित्व तथा अंतिम परिणाम (जो बाजार की कार्रवाई को संभव बनाता है) को ही ध्यान में नहीं रखना होता है। हमारे पास सरकार की तरह अधिकार या बजट भी नहीं होता है कि हम सामाजिक कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर और सबके लिए संचालित कर सकें।

गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों के मूल्य और शक्ति को बाजार या सरकार की भाषा में प्रस्तुत करने से इस सेक्टर की वास्तविक योग्यता खत्म हो जाती है। यह ऐसा कार्य है जो मूल्यों, संबंधों और देखभाल को प्रमुखता देता है और हमेशा से समाज द्वारा संचालित रहा है।

दार्शनिक और प्रोफेसर सी.थी. गुयेन इसे बिल्कुल सही ढंग से व्यक्त करते हुए लिखते हैं, “ये सीमाएं (डेटा संग्रह और बड़े डेटासेट वाले कंटेंट) विशेष रूप से तब चिंताजनक हो जाती हैं जब हम सफलता (लक्ष्यों, उद्देश्यों और परिणामों) के बारे में सोचते हैं। जब काम को डेटा की भाषा में उचित ठहराना जरूरी हो जाता है, तो डेटा की सीमाएं मानवीय मूल्यों को भी सीमित कर देती हैं।”

‘डेटा’ शब्द का प्रयोग पहली बार 1946 में उस जानकारी के लिए किया गया था, जिसे कंप्यूटर में संग्रहित और हस्तांतरित किया जा सकता था। आज, यह शब्द सूचना और समझ का समानार्थी बन गया है। यह स्पष्ट रूप से एक चिंता का विषय है।

डेटा का अर्थ समझ नहीं हो सकता, क्योंकि यह इंसान की एक गहन क्षमता है। इसे केवल शब्दों या आंकड़ों में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार भले ही हम चीजों को शब्दों में व्यक्त न कर पाते हों, लेकिन उन्हें समझ लेते हैं।

डेटा, जानकारी और ज्ञान, ये तीनों अलग-अलग पहलू हैं। डेटा वह जानकारी है जिसे कंप्यूटर संसाधित कर सकता है। यह वास्तविकता का एक विशेष अंग है, जो अक्सर पूरी तरह सटीक भी नहीं होता है। इसके बावजूद डेटा पर आधारित नीतियों, पाठ्यक्रमों आदि को निर्णय लेने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है।

कई मायनों में डेटा की अपनी सीमाएं होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे, किसके द्वारा और किसके लिए एकत्र किया गया है। सामाजिक कार्यक्रमों में त्रुटिरहित और पूरी तरह से निष्पक्ष डेटा जैसी कोई चीज नहीं होती। डेटा का निष्पक्ष इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन और किस उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहा है। यह सवाल शक्ति के समीकरणों और अतीत के अनुभवों से भी जुड़ा होता है।

एक थिंक-टैंक में काम करने वाले मेरे एक दोस्त का कहना है, “पश्चिमी देशों में वे डेटा के आधार पर नीतियां बनाते हैं। भारत में हम नीतियों के हिसाब से डेटा बना लेते हैं।”

डेटा के जरिए देखभाल को मापने के तरीके बेहद सीमित हैं, और इसी वजह से वे देखभाल के लिए उपयुक्त परिवेश और समाज का निर्माण नहीं कर पाते।

जब डेटा का स्रोत और इसका प्रयोग दोनों ही त्रुटिपूर्ण है, तो फिर विकास के काम में ‘डेटाविज़्म’ इतना हावी क्यों हो रहा है? एक स्पष्ट कारण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए बाजार का अर्थशास्त्र ही प्रमुख तरीका है। इसलिए, सामाजिक क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के लिए भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। हालांकि यह भ्रामक है, क्योंकि यह कई आर्थिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसमें यह धारणा भी शामिल है कि लोग हमेशा दूसरों के बजाय अपने हित को प्राथमिकता देते हैं।

लेकिन जब हम मानव समझ को पीछे छोड़कर केवल डेटा साइंस को महत्व देते हैं, तो हम क्या खोने का जोखिम उठाते हैं?

सी.थी. गुयेन इसे ‘वैल्यू कैप्चर’ के माध्यम से समझाते हैं। यह वह प्रक्रिया है, जिसमें “हमारे सबसे गहरे मूल्य संस्थागत मापदंडों में बंध जाते हैं और फिर उनका स्वरूप कमजोर या विकृत हो जाता है। अकादमिक लोग वास्तविक समझ के बजाय साइटेशन रेट (कोई शोध या काम कितनी बार दूसरों द्वारा इस्तेमाल या मान्यता प्राप्त हुआ) को प्राथमिकता देते हैं; वहीं पत्रकार खबर की गुणवत्ता के बजाय क्लिकों की संख्या पर ध्यान देते हैं। वैल्यू कैप्चर में, हम अपने मूल्य को बड़े संस्थानों को आउटसोर्स करते हैं। फिर ये सभी गैर-व्यक्तिगत (इम्पर्सनल), संदर्भ-विहीन, और विशेषज्ञता-विहीन फिल्टर हमारे मूल्यों में शामिल हो जाते हैं। और एक बार जब हम उन बेनाम मूल्यों को अपना मान लेते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस चीज को खो रहे हैं।”

ऐसी ही एक चीज जिसे मौजूदा दौर में नजरअंदाज किया जा रहा है, वह है देखभाल।

बाजार की दृष्टि से पारस्परिक देखभाल का कोई मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति और संसाधन हैं, वह स्वेच्छा से उन्हें दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए खर्च करता है। देखभाल का अर्थ इतना गहरा है कि मस्तिष्क उसे समेट नहीं पाता। ‘मस्तिष्क’ यहां मुख्य शब्द है। हम देखभाल को मस्तिष्क से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में यह हमारे शरीर में होती है और अक्सर शरीर के जरिए ही परिपूर्ण होती है।

डेटा के जरिए देखभाल को मापने के तरीके बेहद सीमित हैं, और इसी वजह से वे देखभाल के लिए उपयुक्त परिवेश और समाज का निर्माण नहीं कर पाते। देखभाल वाले खास और गहरे रिश्तों के अलावा, इंसानों में यह महसूस करने की एक अनकही क्षमता भी होती है कि वे एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। हम इंसानियत, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करते हैं। यह एहसास हमारे भीतर से होता है, न कि किसी ठोस, साबित की जा सकने वाली बात के आधार पर।

हम अक्सर लघु उद्यमियों, आविष्कारकों, जलवायु संरक्षकों और विभिन्न परिस्थितियों में काम करने वाले असंख्य धनी और गरीब, दोनों तरह के लोगों को देखते हैं। ये सभी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक देखभाल की दिशा में कार्यरत होते हैं। इस तरह की सामूहिक सामाजिक भावना को हमेशा स्पष्ट, तत्काल या आंकड़ों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है।

डेटाविज़्म (जिसे हमने संभावित रूप से बाजार से सीखा है) ने दानदाताओं के बीच इस भावना को बढ़ावा दिया है कि सामाजिक कार्यक्रमों के प्रभाव को आंकड़ों में दिखाया जा सकता है और ऐसा किया जाना जरुरी भी है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर, देखभाल संबंधी हस्तक्षेपों को सफल या असफल माना जा सकता है।

डेटाविज़्म उन छोटे-छोटे सुधारों को प्राथमिकता देता है, जिन्हें आंकड़ों में मापा जा सकता है। लेकिन यह इसके बदले होने वाले सामाजिक नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। इसका कारण है कि ये छोटे सुधार तुरंत दिखाई देते हैं, जबकि सामाजिक नुकसान (सोशल कॉस्ट) समय बीतने के बाद सामने आता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रयोग के साथ, हमारे सामने उस खतरे का भी जोखिम है जिसे अर्थशास्त्री डैरेन एसीमोग्लू ‘सो–सो टेक्नोलॉजीज़’ कहते हैं। ये ऐसी तकनीकें हैं, जो रोजगार में बाधा डालती हैं और कामगारों को पीछे धकेलती हैं। यह न तो उत्पादकता बढ़ाती हैं और न ही सेवाओं की गुणवत्ता में कोई खास सुधार लाती हैं। किराने की दुकान में सेल्फ-चेकआउट कियोस्क या फोन पर ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस इसके चुनिंदा उदाहरण हैं।

डेटाविज़्म तकनीक की रचनात्मक क्षमता को भी घटाता है। इसे लेखिका लता मणि ने ‘द इंटीग्रल नेचर ऑफ थिंग्स: क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रेजेंट’ में समझाया है। तकनीक को केवल एक उपकरण के रूप में देखकर, डेटाविज़्म इस तथ्य की अनदेखी करता है कि तकनीक ‘धारणाओं को बदल सकती है और नयी इच्छाएं सृजित करती है”। ऐसे में यह केवल एक मध्यस्थ के बजाय सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है।

आज फिलैंथ्रॉपी सेक्टर के लगभग हर कार्यक्रम में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस बीच यह सवाल नदारद है कि यह देखभाल के रिश्ते को क्या और कैसे संभव बनाती है?

यदि तकनीक वास्तव में हमारी सेवा के लिए है, तो इसमें देखभाल को शामिल करना अनिवार्य है।

इसके लिए हमें भावनाओं को निष्पक्षता का विरोधी मानना बंद करना होगा। जैसे-जैसे हम तकनीकी परिवर्तन के असीम दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई इस बात में उलझा हुआ है कि कल क्या होगा। लेकिन प्रमुख भविष्यवक्ता मानते हैं कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ना ही यह बताता है कि हम भविष्य में क्या अनुभव करेंगे और उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे। जेन मैकगोनिगल अपनी किताब ‘इमेजिनेबल’ में इसे अपने मस्तिष्क को खुला रखने और दूसरों की इच्छाओं को समझने के लिए गहरी समानुभूति का अभ्यास करने के रूप में समझाती हैं।

सवाल यह नहीं है कि क्या डेटा हमें समझने में मदद करता है। बेशक, यह सही है। असली सवाल यह है कि क्या हमारे संवेदी उपकरण (सेंसिंग टूल) उस परिवेश के अनुकूल हैं, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर लक्ष्य समझना है, तो डेटा तब बेहतर काम करता है जब समस्या की परिभाषा सीमित हो, और वातावरण सरल और नियंत्रित हो।

जैसे-जैसे परिवेश जटिल होता है, डेटा और समझ के बीच का संबंध भी जटिल होता जाता है। डेटा आपको कुछ शुरुआती आधार दे सकता है, लेकिन असली समझ परिवेश को जानने, अनुभव और परखने की प्रक्रिया से आती है। ऐसी समझ विकसित होने में समय लगता है और यह कोई क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन क्या हमारे पास इतना धैर्य है?

सामाजिक कार्यक्रमों में त्रुटिरहित और पूरी तरह से निष्पक्ष डेटा जैसी कोई चीज नहीं होती।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की लेक्चरर और विज्ञान पत्रकार ग्रेस हकिंस अपने निबंध ‘द एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ में कहती हैं, “यह पूछना कभी भी समझदारी भरा नहीं रहा कि विज्ञान का उद्देश्य नई तकनीकों और उपायों का विकास करना है या ब्रह्मांड को समझना। सदियों से, ये दोनों लक्ष्य एक ही रहे हैं। अब जब बिग डेटा और एआई ने इन दोनों उद्देश्यों को अलग कर दिया है, यह तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि इनमें से कौन सा अधिक मायने रखता है। डेटा हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की जरूरत महसूस न करने की अनुमति देता है।”

भविष्य का सामना करते हुए, सामाजिक क्षमताओं को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। इससे हम आने वाली अनजान चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र हमेशा इस निवेश के लिए सबसे उपयुक्त जगह रहा है। हाल ही में बीती एक सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने यह देखा कि सबसे पहले नागरिक संगठनों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। देखभाल के मजबूत सामुदायिक नेटवर्क ने हमें उन शुरुआती महीनों में सहारा दिया, जहां विज्ञान पीछे रह गया था।

तो फिर, सामाजिक क्षेत्र के निर्माण में फिलैंथ्रॉपी की क्या भूमिका है?

सामाजिक बदलाव के लिए काम करने वाली प्रमुख हस्तियों का कहना है कि वर्तमान में विकास क्षेत्र में उन्नति स्थगित है। वे बताते हैं कि इसकी जड़ में समस्याओं से निपटने के लिए हमें प्रणालीगत चुनौतियों, शक्ति समीकरणों, पहचान और प्रोत्साहन से जुड़े विषयों को गहराई से समझना होगा, जिसे डेटाविज़्म पूरी तरह से नजरअंदाज करता है।

वित्तपोषकों के लिए अपने योगदान का परिणाम जानना जरूरी है, और गैर-लाभकारी संस्थाएं अपने कार्यक्रमों के प्रभावों को समझना चाहती हैं। इस प्रकार, निगरानी और मूल्यांकन क्षेत्रीय प्रयासों का अभिन्न अंग है। हालांकि जटिल अनुकूली प्रणालियों में प्रक्रियाओं को समझने और उन पर नजर रखने के लिए ढांचे मौजूद हैं, लेकिन वे जटिल हैं और इनके लिए उच्च विशेषज्ञता की आवश्यकता है। वास्तव में, यह डेटाविज़्म के समर्थकों द्वारा की जाने वाली सबसे आम आलोचना है। लेकिन क्या हम पूरे ढांचे या प्रक्रिया को खारिज किए बिना यह सोच सकते हैं कि किसे ‘जटिल’ माना जाए और किसे ‘विशेषज्ञ’?

क्या हम सामूहिक रूप से इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्षेत्र और मंच को कैसे एकीकृत किया जा सकता है? क्षेत्र-आधारित काम में अर्थपूर्ण कार्य करने के हमारे तरीके में गर्व, सम्मान, घृणा और प्रतिशोध जैसी भावनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान और प्रभावों के मापन को इस तरह एकीकृत करने के लिए अधिक पहल की आवश्यकता है, जिससे देखभाल, सम्मान और खुशी की भावनाओं को प्राथमिकता मिल सके।

यदि हम अपने देखने और समझने के तरीकों में बदलाव करेंगे, तो पूंजी को सभी दिशाओं में अधिक आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। इससे हम केवल आंकड़ों और प्रभाव के संकीर्ण नजरिए से बाहर निकल पाएंगे।

अंत में यह कहना आवश्यक है कि इस लेख का उद्देश्य उन सभी लोगों के कड़े परिश्रम को कमतर आंकना नहीं है जो महत्वपूर्ण डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। हम खुद भी यह करते हैं। इसका उद्देश्य यह बताना है कि डेटा की सीमाएं होती हैं और जब हम उन लोगों, जगहों और जीवों की बात करते हैं जो इसके पूर्ण नियंत्रण से बाहर हैं, तो डेटा को केंद्रबिंदु नहीं बनाना चाहिए। हम यह विचार आगे रखना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमेशा सवालों की संख्या, जवाबों से कहीं ज्यादा होती है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

रवीश* 34 वर्ष के हैं और कोटा के रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र की एक फ्लाई ऐश ईंट फैक्ट्री में बतौर श्रमिक काम करते हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश से आने वाले रवीश उन 2000 श्रमिकों में से एक हैं जो इस 76-यूनिट वाले क्लस्टर में काम करते हैं। यहां काम कर रहे कुल श्रमिकों में 20-25 प्रतिशत महिलाएं हैं। रवीश बताते हैं कि “हम रोज गुड़ खाते हैं। इससे सीने में जमी धूल साफ हो जाती है।”

यह ‘धूल’ असल में फ्लाई ऐश यानी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली बारीक राख है, जो कोयला जलने के बाद निकलती है। इस राख में सिलिका, एल्युमिना, आयरन ऑक्साइड और आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और तांबा जैसी भारी धातुएं होती हैं। फ्लाई ऐश ज्यादातर अतिसूक्ष्म कणों (PM2.5 और PM1 से भी छोटे कणों) से बनी होती है, जो फेफड़ों और रक्त प्रवाह में आसानी से प्रवेश कर जाती है। यह अस्थमा, टीबी, धातु–विषाक्तता और फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट जैसे रोग पैदा कर सकती है। गुड़ वास्तव में इन अतिसूक्ष्म कणों से कोई सुरक्षा देता भी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन सभी मजदूर इस पर निर्भर रहते हैं। रवीश और उनके साथी मजदूर फ्लाई ऐश ईंट बनाने की पूरी प्रक्रिया, जिसमें फावड़ा चलाना, मिश्रण तैयार करना, मशीनें चलाना, ईंटें ढालना, उन्हें सुखाना और तैयार ईंटों को लादना आदि शामिल है, के दौरान धूल के गुबार से सने रहते हैं।

भारत के कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र हर साल 340 मिलियन टन से अधिक फ्लाई ऐश पैदा करते हैं। 31 दिसंबर 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऐश उपयोग अधिसूचना, 2021 जारी की थी। इसमें हर कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग को अनिवार्य किया गया था। इस अधिसूचना के तहत ईंट निर्माण के लिए ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही, थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर भवन-निर्माण सामग्रियों और निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था।

यह कदम पर्यावरण–हितैषी बताया जाता है, हालांकि इससे जोखिम खत्म होने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है। फ्लाई ऐश अब तालाबों में जमा होने के बजाय खुले ट्रकों, यार्डों, मिक्सरों से गुजरती हुई मजदूरों और उनके परिवारों के फेफड़ों में जा रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, वन विभाग से लीज पर ली गई 45 हेक्टेयर जमीन पर 1999 में स्थापित किए गए रीको क्लस्टर में 76 यूनिट हैं।। ये सभी कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (केएसटीपीएस) से ऐश लेती हैं, जो हर साल लगभग 20 लाख टन ऐश बनाता है। यह क्लस्टर वेस्ट का उपयोग कर फ्लाई ऐश का प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन यहां धूल नियंत्रण प्रणाली या प्रदूषण निगरानी प्रणाली जैसी बुनियादी पर्यावरणीय व्यवस्था तक मौजूद नहीं है।

अक्सर ऐश केएसटीपीएस से खुले ट्रकों में क्लस्टर तक लाई जाती है। प्रत्येक यूनिट को हर दो दिन में एक ट्रक भेजा जाता है। सिर्फ एक किलोमीटर के परिवहन में यह ऐश हवा में इस तरह फैलती है कि सड़क किनारे की दुकानों, रास्ते और आसपास काम करने वालों पर जम जाती है। क्लस्टर के अंदर इसे खुले में ही गिरा दिया जाता है।

जगदीश सैनी*, फ्लाई ऐश फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। वह बताते हैं कि “यहां ज्यादातर मजदूर प्रवासी हैं। वे मध्य प्रदेश के अशोक नगर और बिहार के अलग-अलग जिलों से आते हैं।” इन यूनिटों में बनी ईंटों को बाजार में ‘पर्यावरण-हितैषी निर्माण सामग्री’ के रूप में बेचा जाता है। लेकिन यहां काम करने वाले मजदूरों के लिए यह पर्यावरण या स्वास्थ्य के लिहाज से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। क्लस्टर में काम करने वाले पवन* कहते हैं कि उद्योग का ‘ग्रीन’ दावा बिल्कुल खोखला है। उनका और तमाम श्रमिकों का दिन ऐसी प्रदूषित हवा में शुरू और खत्म होता है, जिसमें रहने से लगातार आंखों और गले में चुभन बनी रहती है।

ईंट बनाने की प्रक्रिया के हर स्तर पर श्रमिकों को धूल का सामना करना पड़ता है। प्लांट के साइलो से खुले ट्रकों में ऐश लोड करते समय अति सूक्ष्म कणों का घना गुबार तुरंत हवा में फैल जाता है। फैक्ट्री के अंदर ऐश अनलोड करते समय भी पूरा इलाका धुएं जैसे बादल में घिर जाता है, जिससे दिखाई देना तक मुश्किल हो जाता है। यूनिट के भीतर सूखे मिश्रण और सामग्री को इधर-उधर ले जाने के कारण पूरे दिन हवा में धूल उड़ती रहती है। यहां तक कि सुखाने और लोडिंग के दौरान, हर कदम रखने और हर ईंट पर दूसरी ईंट रखने से भी पहले से जमी हुई ऐश फिर से उड़ने लगती है। यह जोखिम केवल काम के घंटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा इलाका लगातार इसी धूल से भरा रहता है।

ईंट उत्पादन दो मुख्य मशीनों पर निर्भर करता है: एक है मिक्सर, जिसमें फ्लाई ऐश को चूने और रेत के साथ मिलाया जाता है और दूसरा है हाइड्रोलिक प्रेस, जो ईंटों को आकार देती है। मजदूर घंटों तक बिना किसी दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों के इन मशीनों को चलाते हैं। इस वजह से वे बेहद जहरीली और असुरक्षित जगहों के नजदीकी संपर्क में रहते हैं। एक साधारण कपड़े के मास्क के अलावा उनके पास कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं होता है। यूनिट में काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि बिना सुरक्षा के मशीन चलाते समय चोट लगना आम बात है।

भूरा* नाम के एक मजदूर, पास खड़े मजदूर की ओर इशारा करते हुए (जिसके दाएं हाथ के दस्ताने की उंगलियां गायब हैं) बताते हैं कि “मशीन चलाते समय हमें अक्सर चोट लग जाती है।” वह आगे जोड़ते हैं कि “जब कोई मजदूर काम के दौरान घायल होता है तो उसे केवल बिना वेतन की छुट्टी मिलती है। मालिक इलाज का खर्च तो दे देता है, लेकिन ठीक होने के दौरान छूटे हुए दिनों का कोई वेतन नहीं मिलता है।”

हर यूनिट में लगभग 16-20 मजदूर अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्टर नेटवर्क के जरिए काम करते हैं। न कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट होता है, न सामाजिक सुरक्षा, न ही काम की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान। पीक सीजन में नौ मजदूरों की एक टीम रोजाना लगभग 15,000 ईंटें बनाती है, जिससे एक मजदूर को 500 रुपये मिलते हैं। लोडिंग करने वाले मजदूरों को प्रति ट्रक या ट्रैक्टर 250 रुपये मिलते हैं। बारिश के समय या बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर कमाई बहुत घट जाती है। इसके बावजूद, मजदूर इस इलाके में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि साल भर कुछ न कुछ काम मिलता रहता है, भले ही बारिश के समय निर्माण का काम धीमा पड़ जाए।

मजदूर अक्सर अपने परिवारों के साथ फैक्ट्री परिसर के भीतर ही बने अस्थायी कमरों में रहते हैं। ऐसे में धूल उनके बिस्तर, बर्तनों, खाने और बच्चों के खेलने की जगहों पर जम जाती है। कमरों में हवा आने-जाने का कोई प्रबंध नहीं होता। शौच के लिए वे पास के खुले मैदान का इस्तेमाल करते हैं और पानी फैक्ट्री में लगे टैंक से आता है। बच्चे भी वहीं रहते हैं और अक्सर ईंटों को छांटने या लगाने में मदद करते हैं। इस दौरान उनकी हर सांस के साथ जहरीली राख उनके भीतर जाती रहती है।

क्लस्टर एक बड़े नगर निगम के कचरा-डंप के ठीक बगल में स्थित है, जिससे हवा में धूल, बदबू और धुएं की एक और परत जुड़ जाति है। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की कोई निगरानी नहीं होती और मजदूरों की अनिवार्य स्वास्थ्य जांच भी नहीं होती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) फ्लाई ऐश ईंट फैक्ट्रियों को ‘व्हाइट इंडस्ट्री’ की श्रेणी में रखता है। यह श्रेणी उन गतिविधियों के लिए बनाई गई है, जिनका पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न के बराबर माना जाता है। इस वर्गीकरण के कारण इन फैक्ट्रियों को नियमित निरीक्षण, पर्यावरणीय स्वीकृति और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के तहत सहमति संबंधी कई अनिवार्यताओं से छूट मिल जाती है।

केएसटीपीएस ऐश को एक ‘डिस्पोजल समस्या’ के रूप में देखता है, न कि श्रमिकों की समस्या के रूप में। उनकी जिम्मेदारी प्लांट गेट पर समाप्त हो जाती है। ईंट निर्माता राख को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न तो वे इस स्थिति की निगरानी करते हैं कि मजदूर इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं और न ही वे उन्हें कोई सुरक्षा ढांचा प्रदान करते हैं। एसपीसीबी और श्रम विभाग क्लस्टर में शायद ही कभी आते हैं और काम के जोखिमों की निगरानी के लिए कोई खास कदम उठाते नहीं दिखते हैं। सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य निगरानी और संस्थागत जवाबदेही के अभाव के चलते यह खतरनाक धूल मजदूरों को लगातार नुकसान पहुंचाती रहती है।

यह पूरी व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि चूंकि फ्लाई ऐश ईंटों को ‘वेस्ट यूटीलाइजेशन’ माना जाता है, इसलिए इस गतिविधि को अपने आप ही स्वच्छ मान लिया जाता है। इस कारण निगरानी से ध्यान हट जाता है, जिससे यह खतरनाक गतिविधि जस की तस चलती रहती है। इसके अलावा, सीपीसीबी ने यह श्रेणी किस आधार पर तय की है, इसकी भी दोबारा समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदले गए हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

हर दिसंबर की तरह इस बार भी संस्थाओं की एक ही विश लिस्ट

“डियर सैंटा ओह, मेरा मतलब डियर फंडर…”

“सैंटा जी… हमारा प्रपोजल भले छोटा हो, लेकिन इरादा बहुत बड़ा है!”

“बस एक बड़ा सा कॉर्पस दे दीजिए सैंटा जिसके ब्याज से ही सालाना बजट निकल जाए”

“सैंटा… इंपैक्ट रिपोर्टिंग से छुट्टी दे दीजिए न! हमने फील्ड वर्क किया, अब आप भरोसा भी कीजिए…”

“डियर सैंटा… प्रोजेक्ट तो सब देते हैं, आप थोड़ा सा प्यार भी दीजिए न। कहीं हम प्रोजेक्ट लिखने में ही ज़िंदगी न निकाल दें।”

“स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, ऑफिस का किराया वगैरह-वगैरह… अब प्रोजेक्ट के साथ-साथ संस्था भी तो चलानी है न सैंटा…”

“गांव-देहात से जीएसटी वाला बिल कहां से लाएं सैंटा! अब छोटे-मोटे खर्चों के कच्चे बिल चलने दीजिए न!”

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर राजनगर तहसील के जमुनिया गांव का यह प्रसंग, क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक विषमता और संरचनात्मक सीमाओं को उजागर करता है। इस गांव में आज भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की प्रथाएं इतनी गहराई से रची-बसी हैं कि लोग एक ही कुएं से सामूहिक रूप से पानी भरने से परहेज करते हैं।

बुंदेलखंड के इस हिस्से में जाति आधारित विभाजन न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पहले से ही गंभीर जल संकट को कई गुना अधिक जटिल और दुष्कर बना देता है।

यह लेख मूल रूप से शेड्स ऑफ रूरल इंडिया पर प्रकाशित हुआ था।

इंडो-बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के किनारे पर स्थित उत्तरी त्रिपुरा जिला वनस्पतियों और जीव-जंतुओं से समृद्ध है। इस क्षेत्र में कई समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते आए हैं। इनमें रंगलोंग समुदाय भी शामिल है, जो कुकी-चिन वंश का एक जातीय समूह है। ये त्रिपुरा की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक बनावट का अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

नोआगांग पहाड़ी तथा वन क्षेत्र में रहने वाला रंगलोंग समुदाय मूल रूप से शिकार और वनोपज (हंटर-फॉरेजर) से अपनी गुजर करता था। समय के साथ इन्होंने अपना रुख कृषि की ओर किया। रबर और सुपारी जैसी नकदी फसलों की खेती के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रोत्साहन मिलने के साथ, यह समुदाय निजी और पट्टे की जमीनों पर धीरे-धीरे एकल-फसल खेती (मोनोकल्चर) को अपना रहा है। सैटेलाइट चित्रों और संग्रहित डेटा से इस वन क्षेत्र में हो रहे बदलाव का पता चलता है। हालांकि, जमीनी स्थिति इससे कहीं गंभीर है।

नोआगांग बाजार से सटे एक छोटे से गांव लाईखुआ के रहने वाले डार्टिनसियाका रंगलोंग कहते हैं, “पहले जब हम शिकारी थे, सभी युवा पुरुषों को रात के खाने के लिए पहले पास के जंगलों में जाकर शिकार करना पड़ता था। यह 20-30 साल पहले की बात है, जब मैं जवान था। अब तो हमें जंगल में एक गिलहरी दिख जाए, तो भी खुद को खुशकिस्मत समझेंगे।”

एक पहाड़ की चोटी पर बसा लाईखुआ, जहां से दक्षिण-पश्चिम में नोआगांग पहाड़ियां दिखाई देती है, शहरीकरण से काफी दूर है। कुछ दशक पहले तक यह गांव त्रिपुरा को असम से जोड़ने वाली केवल एक लेन की सड़क से एक पतली पगडंडी के माध्यम से जुड़ा हुआ था। असम से राशन लेकर आने वाले ट्रकों को नोआगांग के नए बाजार में रूककर सामान उतारना पड़ता था। इस दौरान इन ट्रकों द्वारा लाईखुआ, बालिचेरा, और आस-पास की पहाड़ियों पर बसे अन्य गांवों में की जाने वाली झूम खेती से होने वाली ताजा उपज को भी खरीदा जाता था। आस-पास के श्रम बाजारों में छोटे-मोटे कामों के अलावा, यह गांव वालों के लिए आमदनी का मुख्य स्रोत था।

इन पहाड़ियों पर रहने वाले रंगलोंग और अन्य जनजातीय समुदाय अक्सर विभिन्न पगडंडियों के जरिए शिकार, व्यापार और आवाजाही के लिए लोंगाई नदी पार कर असम जाते थे। लेकिन जब से एक लेन वाली सड़क को दो लेन वाले हाईवे (नेशनल हाईवे-8) में परिवर्तित किया गया है, तब से सब कुछ बदल गया। अब इस हाईवे को चार लेन चौड़ा किया जा रहा है। कई दशकों तक चली इस प्रक्रिया में पहाड़ियों को तोड़ा गया और जंगल साफ किए गए। इस दौरान समुदायों ने अपनी बस्तियां लाईखुआ जैसे ऊंचाई पर बसे गांवों में स्थापित कर ली और धीरे-धीरे मोटर मार्गों ने इन पारंपरिक पगडंडियों की जगह ले ली। आज रंगलोंग समुदाय अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह से नोआगांग बाजार और सड़क परिवहन पर निर्भर है।

वर्तमान में लाईखुआ में ज्यादातर लोग सुपारी और रबर की खेती करते हैं, जिन्हें प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए नोआगांग बाजार में बेचा जाता है। थांगलियांगजॉय हलाम, जो पेशे से एक युवा ड्राइवर और दुकानदार हैं, कहते हैं, “हालांकि, आजकल उपज की गुणवत्ता में कमी आई है, और मात्रा भी पहले से बहुत कम हो गई है।”

पिछले कुछ दशकों में लाईखुआ और नोआगांग के बड़े हिस्से में बांस की गुणवत्ता और उपलब्धता में लगातार गिरावट देखी गई है। रंगलोंग समुदाय को बांस का कुशल कारीगर माना जाता है। यह पेड़ पारंपरिक रूप से इस समुदाय की जीवनशैली का एक अहम हिस्सा रहा है। शिकार करने और वनोपज जुटाने के दौर में रंगलोंग समुदाय औजार बनाने, आत्मरक्षा और दैनिक निर्वाह के लिए लगभग पूरी तरह बांस पर निर्भर था। घरों में भी टोकरियों, छलनियों और निर्माण सामग्री के रूप में बांस सर्वत्र मौजूद रहता था। आमतौर पर पहाड़ी की ढलान पर बने रंगलोंग समुदाय के मकान लगभग पूरी तरह लकड़ी और बांस से निर्मित होते थे। इन जोखिम भरी ढलानों पर बांस घर को आवश्यक मजबूती प्रदान करता है और वजन में हल्का भी होता है।

इस क्षेत्र में बांस की भरपूर मौजूदगी के कारण पूरे साल निर्धारित अंतराल पर संतुलित और टिकाऊ ढंग से पेड़ों की कटाई होती थी। साथ ही रंगलोंग समुदाय को इससे प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुरूप घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री मिल जाती थी। लेकिन स्थानीय वन, जो कभी लकड़ी और बांस के पारंपरिक स्रोत थे (जहां विशाल साल और डिप्टेरोकार्पस जैसे पेड़ मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते थे), अब उनकी जगह सुपारी और रबर के बागानों ने ले ली है।

सुपारी और रबर जैसी मुनाफा देने वाली नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिलने से बांस की उपयोगिता और महत्व में कमी आई है। बांस उद्योग में कुशल श्रम की आवश्यकता होती है और इसकी आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) छोटी होती है, जिसमें मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। यह प्रायः सुपारी और रबर के बाजार के विपरीत है। आज इस क्षेत्र में होने वाले अधिकांश बांस को थोक विक्रेताओं द्वारा खरीदा जाता है और धर्मनगर तथा आसपास के कस्बों में बेचा जाता है। सस्ते प्लास्टिक उत्पादों के बढ़ते प्रचलन ने स्थानीय स्तर पर बांस के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और निर्माण कला को लगभग खत्म कर दिया है। इस कारण रंगलोंग समुदाय से संबंधित स्थानीय कारीगरों की आजीविका में लगातार गिरावट आ रही है।

लाईखुआ में आजीविका के अन्य स्रोत धीरे-धीरे बांस-आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था की जगह ले रहे हैं। यहां के युवा अब गांव से बाहर जाकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं।

थांगलियांगजॉय कहते हैं, “मैं अब ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाता हूं। मेरे पिता किसान और कारीगर थे। हमारे समुदाय के कई लोग बांस के कुशल कारीगर थे। लेकिन अब कोई आमदनी नहीं होने के कारण, हमें दूसरी नौकरियां करनी पड़ रही हैं।”

डार्टिंसियाका कहते हैं, “मैं बांस की कला में निपुण था और मुझे शिकार और मनोरंजन के लिए नई-नई चीजें बनाना पसंद था। मैं महसूस कर सकता हूं कि उम्र के साथ मेरे हुनर कमज़ोर पड़ रहे हैं और मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद कोई युवा इन्हें याद रखेगा या नहीं।” पारंपरिक वास्तुकला (आर्किटेक्चर) से जुड़ा अधिकांश ज्ञान अब केवल बुज़ुर्गों के पास ही रह गया है। ज्ञान के आदान-प्रदान के अभाव में ऐसे कौशल और परंपराओं के ऊपर सांस्कृतिक रूप से लुप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

पिछले एक साल के भीतर, गांव के आसपास रंगलोंग समुदाय के कई घरों में नए निर्माण का काम हुआ है। अब बांस और लकड़ी की पारंपरिक परतों की जगह कंक्रीट की दीवार और ईंटों के पैनल ने ले ली है। ऐसे में रंगलोंग समुदाय के टिकाऊ तरीकों की विरासत लगातार कमजोर हो रही है।

जहां पारंपरिक रंगलोंग वास्तुकला (आर्किटेक्चर) समुदाय की जीवनशैली और आसपास के परिदृश्य (लैंडस्केप) के अनुकूल थी, वहीं ये आधुनिक कंक्रीट के घर ढलान वाले भूभाग के लिए कतई उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन, यह संकट समुदाय के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों (जिसमें कच्चे माल का खर्च भी शामिल है) के सामने दब दब जाता है। एक ईंट की कीमत लगभग 18 रुपये है, जबकि अच्छे बांस के तने की कीमत लगभग 80 रुपये है। यह एक बड़ा कारण है कि समुदाय में बांस से बनने वाले घरों और शिल्प कौशल में कमी देखी जा रही है। जैसे-जैसे एकल-फसल (मोनोकल्चर) खेती स्थानीय बांस की जगह लेगी, यह संकट आने वाले समय में और विकट होता जाएगा।

लाईखुआ इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे विकास और आजीविका से जुड़ी दिशाहीन योजनाएं किसी समुदाय की रिवायतों और प्राकृतिक वातावरण के साथ उसके संबंध को प्रभावित करती हैं। बांस की पौध से रंगलोंग समुदाय का जुड़ाव और उससे जुड़े कौशल की समृद्ध विरासत अब खत्म होने की कगार पर है। स्वदेशी पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) तौर-तरीकों और विविधीकृत कृषि के लिए राज्य द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन के अभाव से यह प्रक्रिया और तीव्र होगी।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

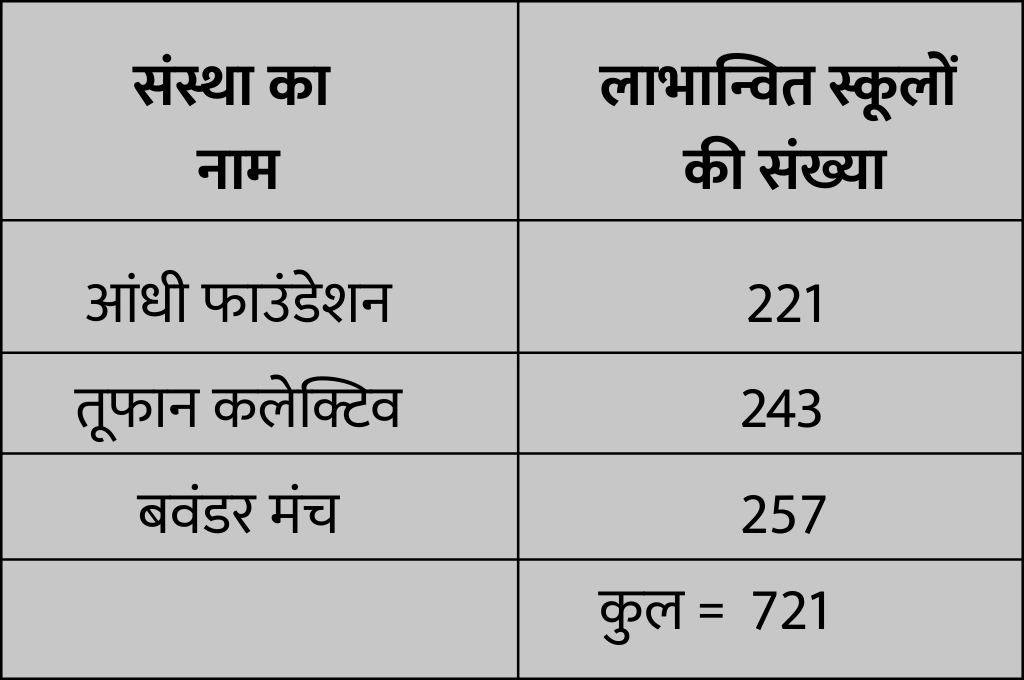

जिला इम्पैक्टपुर में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आई है कि लिखने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। यहां सक्रिय एनजीओ और संस्थाओं ने इतना काम किया है…इतना काम किया है कि उनकी मेहनत से स्कूलों की संख्या तक बढ़ गई है। इम्पैक्ट रिपोर्ट खोलते ही पता चलता है कि:

आंधी फाउंडेशन ने 221 स्कूलों को ‘कवर’ किया है! यहां पर कवर का मतलब तिरपाल से कवर करना है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।

तूफान कलेक्टिव ने 243 स्कूलों को ‘एंगेज’ किया! ताकि इम्पैक्ट रिपोर्ट के लिए अच्छी-अच्छी तस्वीरें ले सकें।

और, बवंडर मंच ने 257 स्कूलों को ‘एम्पावर’ किया! इसीलिए वे उन्हें अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टैग कर पाए हैं।

इम्पैक्टपुर की हवा में बदलाव तैर ही रहा था कि शिक्षा विभाग भी जाग गया। उन्होंने भी हाथ-मुंह धोए बिना सबसे पहले अपनी एक रिपोर्ट निकाल डाली। इसमें बताया गया कि जिले के कुल 180 स्कूलों का कायाकल्प केवल उन्होंने किया है।

जी हां।

सारे… पूरे… 180। न एक ज्यादा, न एक कम। इस तरह, जनता को पता चला कि जिले के कुल 180 स्कूलों का कायाकल्प शिक्षा विभाग ने किया है।

अब सोचिए, तीन एनजीओ के इम्पैक्ट जोड़कर स्कूल 700 के पार निकल जाते हैं और फिर विभाग बताता है कि जिले में स्कूल 180 ही हैं। तो फिर बाकी का इम्पैक्ट कहां गया..? यह आखिर कहां छिपा बैठा है?

इस पूरे प्रकरण से इतना तो साफ हो गया कि इम्पैक्ट के आंकड़े केवल रिपोर्ट में बैठे ही नहीं रहते हैं, बल्कि आपस में उनका गुणा-गणित भी चलता रहता है। इस घटना के बाद इम्पैक्टपुर में सक्रिय कई एनजीओ ने प्रण लिया कि वे आगे से इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाते समय जमीनी हकीकत को भूलने की चूक नहीं करेंगे।

उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में अक्सर खुले में कचरा जमा होता दिखाई देता है जो पानी के स्रोतों को प्रदूषित करता है। वहीं, जब इस कचरे को जलाया जाता है तो हवा प्रदूषित होती है। देहरादून का मशहूर पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा भी इससे बचा नहीं हैं। कभी अपने निर्मल-ताजा झरनों के लिए जानी जाने वाली यह जगह अब प्लास्टिक कचरे में दबकर, अपनी खूबसूरती खोती जा रही है।

आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच केवल सहस्त्रधारा मुख्य बाजार और इसके आसपास की 15 पंचायतों में पर्यटकों, घरों और स्थानीय दुकानों ने मिलकर 800 मीट्रिक टन से अधिक सूखा कचरा उत्पन्न किया है। इसका ज्यादातर हिस्सा कम कीमत वाले प्लास्टिक और कागज से बना है। यह समस्या पर्यावरण से जुड़ी होने के साथ-साथ सामाजिक भी है, इसीलिए इसके समाधान समुदाय के जीवन अनुभवों और वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाने जरूरी हैं।

कचरे से जुड़ी किसी भी समस्या का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है इसलिए पिछले कुछ वर्षों में, कई समुदायों ने सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर इस चुनौती को हल करने की कोशिश की है। ऐसी ही एक पहल है – वेस्ट वॉरियर्स का ‘पर्यावरण सखी’ मॉडल। यह मॉडल सबसे पहले साल 2021 में कॉर्बेट क्षेत्र के पांच इलाकों में शुरू हुआ जिसमें दो ग्राम पंचायतें, दो वन पंचायतें और एक गांव शामिल था। साल 2022 में इसे सहस्त्रधारा में भी शुरू किया गया।

इस पहल में महिलाओं, जिन्हें सखी कहा जाता है, को कचरा प्रबंधन करने और जागरूकता अभियान चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है।

सखियां घर-घर और छोटे दुकानों से सूखा कचरा इकट्ठा करती हैं। इसके बाद यह कचरा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्लूएमयू) में ले जाया जाता है। यहां सखियां उसे ध्यान से 15 अलग-अलग हिस्सों में छांटती हैं। जैसे अलग-अलग तरह की पॉलीथिन, मल्टी-लेयर पैकेजिंग (एमएलपी), कागज, आदि। फिर इस कचरे के एक हिस्से को मशीन की मदद से दबाकर बड़े बंडलों में बदल दिया जाता है और रीसाइक्लिंग के लिए भेज दिया जाता है।

सखियों का काम सिर्फ कचरा इकट्ठा करना और छांटना नहीं है। वे लोगों को यह भी समझाती हैं कि कचरा कैसे हमारे आसपास के माहौल को प्रभावित करता है, घरों में कचरे को अलग करने की आदत क्यों जरूरी है, और महिलाएं पर्यावरण सहज मासिक-धर्म उत्पादों का उपयोग कैसे कर सकती हैं। वे बच्चों के साथ गतिविधियां भी करती हैं ताकि उनमें पर्यावरण के प्रति समझ और जिम्मेदारी विकसित हो सके।

लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा। उन्हें इसके लिए ढलानों और कठिन पहाड़ी रास्तों में जाकर, लोगों तक पहुंचना होता है। इसके साथ ही, उन्हें आम लोगों के नजरिए को समझने, इस काम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने और स्थानीय नेतृत्व का भरोसा जीतने जैसे प्रयास भी करने पड़े।

सबसे पहला कदम स्थानीय प्रधानों और वार्ड सदस्यों को साथ जोड़ने का था क्योंकि गांवों में उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोविड-19 के दौरान, वेस्ट वॉरियर्स ने राहत कार्य के लिए 13 लाख रुपये से अधिक राशि जुटाई थी और नमक, चीनी, चावल और दाल जैसी आवश्यक सामग्री घर-घर पहुंचाईं थी। इन प्रयासों से समुदाय का भरोसा जीता जा सका।

फिर भी, स्थानीय नेतृत्व तक पहुंच बनाना आसान नहीं था। हम लगातार संपर्क करते रहे, लेकिन कई बार प्रधान मुलाकात के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। बैठकें टल जाती थीं या आखिरी समय पर रद्द हो जाती थीं। इसके बावजूद, टीम ने धैर्य बनाए रखा और संवाद को आगे बढ़ाती रही। इसी दौरान, जिला पंचायत सदस्य बीर सिंह चौहान जिनसे पहले भी हमारी बातचीत रही थी, एक महत्वपूर्ण सहयोगी बने। उन्होंने अन्य वार्ड सदस्यों और हिचकिचा रहे प्रधानों को हमारे काम के बारे में बताया और उन्हें हमसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

एक गांव की बैठक में जब लोगों को यह पता चला कि हम एक पीडब्लूएमयू (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट) बनाने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने चिंता जताई कि कहीं यह ‘कचरा घर’ न बन जाए। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने गांव के प्रतिनिधियों को हर्रावाला स्थित अपने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) का दौरा कराया जहां पीडब्लूएमयू भी मौजूद है। अपनी आंखों से पूरी प्रक्रिया देखकर स्थानीय नेताओं को हमारे काम की बेहतर समझ मिली। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, यहीं से बातचीत का रुख बदलने लगा और चीजें आगे बढ़ने लगीं।

स्थानीय नेतृत्व के इस समर्थन से हमें तुरंत कचरे पर चर्चा शुरू किए बगैर गांवों की बैठकों में शामिल होने, समय बिताने और अपनी उपस्थिति मजबूत करने का मौका मिला। शहरों में कचरा संग्रहण और छंटाई नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी होती है। लेकिन शहरी सीमा से बाहर स्थित सहस्त्रधारा की छह पंचायतों में ऐसा कोई औपचारिक सिस्टम नहीं था। यहां लोग कचरा या तो नालों और झरनों में फेंक देते थे या खुले में जलाते थे। हमारे मॉडल ने इसी कमी को दूर किया और धीरे-धीरे स्थानीय शासन की ओर से और अधिक समर्थन मिलने लगा।

हमें शुरूआत में ही समझ आ गया था कि महिलाएं कचरा प्रबंधन से जुड़े बदलावों को अपनाने में सबसे अधिक मददगार हो सकती हैं। उनका रोजमर्रा का जीवन जमीन, पानी, ईंधन और खेती से जुड़ा होता है इसलिए कचरे से उनका सामना सबसे पहले और सीधे तौर पर होता है। महिलाओं को सूखे कचरे के नुकसान और इसके निपटान में उनकी भूमिका को समझने में थोड़ा समय तो लगा लेकिन अब वे मजबूती से आगे बढ़ रही हैं।

हमारे सामने आई सबसे बड़ी चुनौती घर और समाज की सोच थी। कई परिवारों को यह काम पसंद नहीं था। कुछ लोगों ने साफ कहा कि “हमारी बहुएं यह काम नहीं करेंगी।” यह सोच इसलिए भी थी क्योंकि कचरे को संभालने का काम कई जगहों पर कम सम्मान वाला माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके परिवारों की सामाजिक स्थिति ऊंची मानी जाती है।कई महिलाएं यह काम इसलिए करना चाहती थीं क्योंकि वे अपने आसपास के माहौल को साफ रखना चाहती थीं, घर की जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ करना चाहती थीं, और थोड़ी-बहुत आय कमाना चाहती थीं। लेकिन वे यह भी सोचती थीं कि घर या आस-पड़ोस के लोग क्या कहेंगे?

इस सोच को बदलने के लिए हमने उन महिलाओं की कहानियां सुनाई जिन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से समाज में बदलाव लाया। हमने झांसी की रानी और झलकारी बाई की वीरता का जिक्र करने से लेकर चेतना सिन्हा जैसी महिलाओं तक की बात की जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं। हमने परबती गिरी जैसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चमोली की गौरा देवी के उदाहरण भी दिए जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। जब इस काम को महिलाओं द्वारा पर्यावरण की रक्षा के बड़े प्रयास का हिस्सा बताया गया तो यह काम महिलाओं को सम्मानजनक और सार्थक लगने लगा। उन्हें लगा कि वे अपनी पहचान से बड़ा कुछ कर रही हैं।

हमने कचरे की समस्या को समझाने के लिए अलग-अलग तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, शेरा गांव पंचायत में एक सामुदायिक पैदल यात्रा रखी गई, जहां रास्ते में पड़े कचरे को देखकर लोगों ने खुद चर्चा शुरू की कि हमारे आस-पास की जगह क्यों और कैसे साफ रहनी चाहिए। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, महिलाओं ने यह समझना शुरू किया कि यह काम सिर्फ कचरा इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि धरती, पानी और हवा की रक्षा करने का भी है। जब उन्होंने देखा कि जिम्मेदारी से कचरा इकट्ठा और प्रोसेस करने से उसे न तो खुले में फेंकना पड़ेगा और न ही जलाना पड़ेगा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी ही जमीन और वातावरण की देखभाल कर रही हैं।

यह समझ आने के बाद महिलाएं अपने लिए खुद बात रखने लगीं। जैसे जब मुक्ता पंवार इस काम से जुड़ना चाहती थीं तो उनके घर में विरोध हुआ। उन्होंने बताया कि “लोग मेरी सास से कहते थे कि क्या तुम्हारी बहू को यही काम मिला है? लेकिन मेरे पति ने साथ दिया। मैंने सासू मां को समझाया कि यह काम पर्यावरण को संभालने का है।” समय के साथ सखियों और उनके काम की पहचान भी बढ़ी। जब उन्हें स्वच्छ भारत मिशन या पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से सराहना मिली तो गांव के लोगों को एहसास हुआ कि यह काम सिर्फ सम्मानजनक ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि कचरे के काम से महिलाओं को कुछ कमाई हो। जब किसी काम के साथ आय जुड़ती है तो उसे और सम्मान मिलता है। लेकिन कचरे को आजीविका में बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब लोग उम्मीद करते हैं कि यह काम मुफ्त में किया जाए।

सहस्त्रधारा में, हमारा अभियान शुरू होने से पहले, लोग अपना कचरा या तो नजदीकी नालों में फेंक देते थे या फिर जला देते थे। जब हमने यूजर फीस यानी घर-घर कचरा उठाने की सेवा के बदले एक छोटा-सा मासिक शुल्क शुरू किया तो पहली प्रतिक्रिया थी कि “हम कचरा भी दें और पैसा भी दें?”

हम कई बार घरों और दुकानों पर जाकर समझाते थे कि यह केवल कचरा उठाने का काम नहीं है बल्कि यह अपने इलाके की जमीन, पानी और हवा को साफ रखने की जिम्मेदारी है। हमने लोगों को बताया यह पैसा उन महिलाओं के सम्मान और मेहनत का भी मूल्य है जो उन्हीं के समुदाय से आती हैं।

धीरे-धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। कुछ लोग तो हमारे सुविधा केंद्र (पीडब्लूएमयू) को भी देखने आए कि कचरा कैसे छांटा और प्रोसेस किया जाता है। जब सखियां नियमित रूप से घर-घर पहुंचने लगीं तो कुछ घरों ने शुल्क देना शुरू किया। हालांकि अभी भी लगभग 47 प्रतिशत घर ही शुल्क देते हैं, लेकिन अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच हम 1,73,710 रुपए जमा कर सके हैं। सहस्त्रधारा में किराना दुकानों, ढाबों और कैफे की लंबी लाइनें हैं जो पर्यटकों को सेवा देती हैं। इनसे काफी प्लास्टिक कचरा निकलता है। सखियों और टीम ने उनसे बात की कि अगर वे ज्यादा कचरा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें ज्यादा योगदान देना चाहिए। अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच हम 93,150 रुपए केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जमा कर सके।

हमारी आय का एक और स्रोत है – रीसाइक्लेबल कचरा। छंटाई के बाद इसे प्रमाणित रीसाइक्लर्स को भेजा जाता है। सखियों की कमाई उनके काम के घंटे के अनुसार तय होती है। औसतन एक सखी चार सौ चालीस रुपए प्रतिदिन (न्यूनतम मजदूरी) कमाती है। यह बहुत बड़ी रकम नहीं है लेकिन इससे महिलाओं का अपने प्रति नजरिया बदलने लगा है।

समय के साथ हमने देखा कि महिलाएं अपनी खुद अपना कचरा प्रबंधन समूह बनाने लगीं जिसमें एक ही परिवार या गांव की और महिलाएं भी जुड़ती गईं। आज सखियों ने अपना स्वयं-सहयोग का नेटवर्क बना लिया है। अगर किसी सखी पर आर्थिक संकट आता है तो बाकी महिलाएं मिलकर उसका साथ देती हैं। इसी एकजुटता और भरोसे ने इस पहल को टिकाऊ बनाया है।

ज्ञानदीप अग्निहोत्री, असलम खान, आरती जावड़ी, सीमा देवी, साशी लखेड़ा, सरिता रावत, बीना रावत, सुदा पंवार, मुक्ता पंवार ने भी इस लेख में योगदान दिया है।

यह लेख अंग्रेजी में पढ़ें।

—

साल 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ विकलांग लोग हैं जिनमें से 20.4 लाख बच्चे हैं। इन विकलांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का रास्ता कई चुनौतियों से भरा हुआ है, जिसके कारण 75 प्रतिशत बच्चे औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रह जाते हैं।

विकलांगता से प्रभावित बच्चे जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनमें मुख्य रूप से बच्चों के लिए सुलभ अध्ययन सामग्री और आधारभूत ढांचे की कमी, उनके शिक्षकों को सही और पूरा प्रशिक्षण न मिलना, नीतियों के क्रियान्वयन में खामियां और विकलांगता की उचित दर को दर्ज न किये जाने जैसी समस्याएं शामिल हैं। अधिकांश बच्चे प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में पहुंचने तक स्कूल छोड़ देते हैं। जो बच्चे स्कूल में बने रहते हैं, वे भी मूलभूत अक्षर और संख्या ज्ञान (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी – एफएलएन कौशल) हासिल नहीं कर पाते हैं।

विकलांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडबल्यूडी), 2016 विकलांगता से प्रभावित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। लेकिन उक्त वजहों के चलते इसे वास्तविकता में बदल पाना आज भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सोल्स आर्क बीते दो दशकों से विकलांगता से प्रभावित बच्चों के साथ काम कर रहा है और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। हमारे अनुभवों के आधार पर यहां कुछ सबक साझा किए गए हैं, जिनकी मदद से इन बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ और बेहतर बनाया जा सकता है।

संशोधित आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 में अब 21 तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है। पहले यह संख्या केवल 7 थी। अधिनियम में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति आवश्यक सुविधाओं और अधिकारों के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह किसी विकलांगता से कम से कम 40 प्रतिशत तक प्रभावित हो। इसका मतलब है कि जिन बच्चों में इससे कम या मध्यम विकलांगता है, वे सहयोगी संसाधनों—जैसे लेखक (स्क्राइब), रीडर और सहायक उपकरण आदि से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, संज्ञानात्मक विकलांगता के मामले में यह तय कर पाना लगभग असंभव होता है कि 40 प्रतिशत के स्तर का मापदंड क्या होना चाहिए? ऐसे मामलों में मापन का कोई सटीक तरीका ही उपलब्ध नहीं होता है।

विकलांगता से प्रभावित बच्चों के लिए कक्षाओं में उपयुक्त अध्ययन सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ी बाधा है। आम स्कूलों में अक्सर इन बच्चों के लिए संसाधन सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं होती है और शिक्षक सामान्य तौर पर जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं, वह विकलांगताओं को ध्यान में रखकर नहीं चुनी या बनाई जाती है। शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों या कक्षा-आधारित हस्तक्षेपों से मेल खाती हुई सुलभ सामग्री के अभाव में, अनेक विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होती है और वे अपेक्षाकृत कमतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

शैक्षिक संसाधन और समाधान तैयार करते समय विकलांगता से प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता देना जरूरी है, न कि उनके बारे में बाद में सोचने की प्रवृत्ति अपनाना। उदाहरण के लिए, जब एफएलएन के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है (ज्यादातर राज्यों में यह प्रक्रिया अभी जारी है), तभी विकलांगता से प्रभावित बच्चों की जरूरतों का संज्ञान लेना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षण अभिकल्प मानकों पर आधारित सुलभ सामग्री न केवल विकलांगता से प्रभावित बच्चों के सीखने को सुदृढ़ करेगी, बल्कि उन बच्चों के लिए भी उपयोगी होगी जो सीखने की प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करते हैं।

विकलांगता से प्रभावित बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में केवल 0.22 प्रतिशत शिक्षक (1:500 छात्र-शिक्षक अनुपात) ही विशेष शिक्षा देने के लिए योग्य हैं। यह अनुपात माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना (आईईडीएसएस) में सुझाए गए छात्र-शिक्षक अनुपात (1:5) से बहुत कम है।

विशेष शिक्षकों की कम संख्या का मतलब है कि वे किसी जरूरतमंद बच्चे से चार-छह महीने में केवल एक बार ही मिल पाते हैं। इस तरह के शिक्षण के लिए सप्ताह में दो बार मिलने और नियमित फॉलो-अप करते रहने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार की अनियमित मुलाकातें और फॉलो-अप का अभाव बच्चे के विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है। इसके अतिरिक्त, विशेष शिक्षकों के पास मुख्यधारा की शिक्षण पद्धतियों का सीमित ज्ञान होता है, इसलिए वे विकलांगता से प्रभावित बच्चों के प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। नतीजतन, विकलांगता से प्रभावित बच्चों के साथ विशेष शिक्षकों के काम करने की यह पारंपरिक पद्धति, जिसका उपयोग भारत में अधिकांश गैर-लाभकारी संस्थाएं भी करती हैं, व्यापक स्तर पर लागू नहीं की जा सकती। साथ ही, यह अलगाव को भी बढ़ावा देती है।

जो स्कूल शिक्षक पूरी कक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, वे विकलांगता से प्रभावित बच्चों को अधिक समय और उनके ऊपर ध्यान देने में हिचकते हैं। उन्हें लगता है कि यह काम विशेष शिक्षकों का है। विशेष शिक्षकों को समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन ये आमतौर पर तीन दिन की छोटी वर्कशॉप होती हैं जिसमें केवल तकनीकी जानकारी होती है। जब तक यह न बताया जाए कि विकलांग बच्चों को पढ़ाना कैसे है, विकलांगताओं के बारे में केवल तकनीकी जानकारी उपयोगी नहीं होती है।

इसके अलावा शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के बीच भी इस बात को लेकर तालमेल की कमी रहती है कि बच्चों की प्रगति पर नजर रखने के लिए साझी योजना कैसे बनाई जाए। नतीजतन, शिक्षक अक्सर विकलांग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अक्सर इसलिए नहीं कि वे पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे जानते ही नहीं कि प्रभावी रूप से कैसे पढ़ायें।

इस भारी कमी को दूर करने के लिए हमें इस पूरी व्यवस्था में एक अतिरिक्त परत जोड़ने की जरूरत है, जो विकलांगता से प्रभावित बच्चों की शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ सके। यह काम एक अलग-थलग और स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप से नहीं हो सकता है।

इसे साकार करने के लिए हमें तीन-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है

पहला, शिक्षकों को कक्षा के हर बच्चे की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ‘विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने’ की सोच से आगे बढ़कर ‘अपनी कक्षा के हर बच्चे को पढ़ाने,’ की ओर बढ़ना प्रभावी हो सकता है। यह विकलांगता से जुड़ी रूढ़ियों को तोड़ने में मदद करता है और इससे अलगाव के बजाय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। जब अलग-थलग समाधान बनाए जाते हैं तो बच्चे तक यह संदेश पहुंचता है कि वह सामान्य ढांचे का हिस्सा नहीं है और यह विषय उसकी क्षमता से बाहर है।

दूसरा, शिक्षकों को ऐसा व्यावहारिक ज्ञान और उपयोगी रणनीति प्रदान की जानी चाहिए, जिनसे वे विकलांगता से प्रभावित बच्चों के सीखने को अधिक प्रभावी ढंग से सुगम बना सकें। उदाहरणस्वरूप, किसी खेल की गतिविधि के लिए निर्देश देते समय शिक्षक विजुअल माध्यम (कार्ड या नोट्स) का उपयोग कर सकते हैं, ताकि सभी छात्र, विशेषकर सुनने की बाधा से प्रभावित बच्चे, निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझ सकें।

तीसरा, विकलांगता से प्रभावित बच्चों की प्रगति पर नजर रखने के लिए विशेष शिक्षकों और नियमित शिक्षकों, दोनों को शामिल करना बेहद जरूरी है। विशेष शिक्षक अक्सर बच्चों से नियमित रूप से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि उन्हें ऐसे विशेषज्ञ के रूप में देखा जाए, जो सीधे बच्चों के साथ काम करने के बजाय शिक्षक का सहयोग करेंगे। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें शिक्षक और विशेष शिक्षक के बीच बच्चे के विकास को लेकर नियमित और खुली बातचीत का मार्ग प्रशस्त हो पाए।

दुनिया भर में विकलांगता समावेशन के लिए भारत की नीतियां बेहतरीन मानी जाती हैं, लेकिन मंत्रालयों के बीच सहयोग की कमी और डेटा के अभाव के कारण इनका जमीनी क्रियान्वयन कमजोर रह जाता है।

उदाहरण के लिए, समग्र शिक्षा सरकार का एक व्यापक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम है। इसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए बनाया गया था। यद्यपि अधिकांश विभाग समावेशन को ध्यान में रखते हुए विकलांगता संबंधी लाभों का प्रावधान करते हैं, लेकिन इनके बीच समन्वय की कमी स्पष्ट तौर पर नजर आती है।

तमिलनाडु के आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें हर बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, विकलांगता और पोषण की जांच की जाती है।

उदाहरण के तौर पर, स्वास्थ्य विभाग शून्य से तीन वर्ष की आयु तक के अधिकांश बच्चों की जांच कर विकलांगताओं की पहचान कर लेता है। लेकिन अमूमन यह जानकारी शिक्षा विभाग तक प्रेषित ही नहीं होती। नतीजतन, जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, तो शिक्षकों के पास आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं होता और वे यह भी नहीं जान पाते कि उनकी कक्षा में किन विद्यार्थियों को विकलांगता से संबंधित सहायता की आवश्यकता है। यदि मंत्रालयों के बीच डेटा साझाकरण को सक्षम बनाया जाए, तो अधिक व्यापक स्क्रीनिंग और निदान संभव हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक बच्चे को समय पर उपयुक्त संसाधन प्राप्त हों।

सटीक आंकड़ों की कमी एक बड़ी नीतिगत चुनौती होने के साथ-साथ संसाधनों के गलत या कम आवंटन की वजह भी बन जाती है। पिछली जनगणना के बाद विकलांगता से प्रभावित लोगों से जुड़े नए आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण उनका संज्ञान लेने में बड़ी कमी रह गई है और हम अभी भी सही आंकड़े नहीं जानते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में विकलांगता से प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या 8-9 करोड़ तक हो सकती है।

इस मुद्दे से जुड़ी तमाम बातों के मद्देनजर, सोल्स आर्क ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी एप का निर्माण किया है, जो इन चुनौतियों को हल करने में मदद करती है। इस ऐप में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लिहाज से जरूरी तीन बातें शामिल हैं।

तमिलनाडु के आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें हर बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, विकलांगता और पोषण की जांच की जाती है। जांच के बाद जोखिमग्रस्त बच्चों को चिन्हित किया जाता है और आगे की जांच के लिए भेजा जाता है। उन्हें जरूरत के मुताबिक सेवाओं से भी जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चे को करेक्टिव सर्जरी की जरूरत है तो सरकार उस बच्चे को यह सुविधा दिलवाने के लिए जिम्मेदार होती है। इस साल तमिलनाडु में 50 लाख बच्चों की जांच की जा चुकी है।

राज्य में एफएलएन कार्यक्रम से जुड़ी सुलभ शिक्षण सामग्री तैयार की गई है, जिसे पूरे राज्य में विकलांग बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। चूंकि ये सामग्री कक्षा में इस्तेमाल होने वाली मुख्यधारा की सामग्री से मेल खाती है, इसलिए शिक्षकों के लिए विकलांगता से प्रभावित बच्चों को पढ़ाई में शामिल करना आसान हो जाता है। निरंतर मूल्यांकन (फॉर्मेटिव असेसमेंट) को भी बच्चों के लिए सुलभ बनाया गया है और शिक्षक हर हफ्ते इनका रिकॉर्ड रखते हैं। कई शिक्षकों का मानना है कि इन प्रयासों के चलते बच्चों में बड़े बदलाव देखें जा रहे हैं। थेनी जिले के एक शिक्षक बताते हैं कि “मेरा छात्र अब कक्षा की गतिविधियों में कहीं ज्यादा सक्रिय रहताहै और उनमें भाग लेता है।”

शिक्षक पुस्तिकाओं में 21 प्रकार की विकलांगताओं से जुड़ी जानकारियां तस्वीरों समेत शामिल की गई हैं। ऐप में ई-मॉड्यूल भी हैं, जो बताते हैं कि विकलांग बच्चों को व्यावहारिक तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। ये समाधान सरल हैं और किसी तरह की असिस्टिव टेक्नॉलजी पर निर्भर नहीं हैं,जो फिलहाल भारत में बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी नहीं है। इस मॉडल में कम लागत और कम तकनीक वाले उपायों को प्राथमिकता दी गई है।

तमिलनाडु का समावेशी स्कूलिंग मॉडल ऐसा उदाहरण है जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है। यह एक कारगर मॉडल और अन्य राज्य आसानी से इसे अपना सकते हैं। इसके लिए बस राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरल तकनीक का समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है।

जब हम विकलांगता से प्रभावित लोगों के समावेश की बात करते हैं, तो इसे किसी अलग श्रेणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे सामाजिक ताने-बाने के एक सूत्र की तरह देखना चाहिए। मुख्यधारा की हर योजना में विकलांगता से प्रभावित लोगों के लिए कोई न कोई प्रावधान रखा जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकारों, उद्यमों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को मिलकर निभानी होगी।

यह कोई अपवाद नहीं है। लैंगिक समावेशन के मामले में जो नजरिया अपनाया जाता है, वह विकलांगता के मामले में भी उदाहरण बन सकता है। उदाहरण के लिए, लैंगिक समानता से जुड़े समाधान तैयार करते समय महिलाओं के लिए अलग से कुछ करने के बजायमातृत्व अवकाश, लचीले कामकाजी घंटे और सुरक्षित परिवहन जैसी बातों को कार्यस्थल में शामिल करने पर जोर दिया जाता है। इसी तरह, विकलांगता को लेकर भी हमें इस दिशा में सोचना और काम करना है कि कैसे विकलांगता से प्रभावित बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक अलग समाधान बनाने की जगह मौजूदा व्यवस्था में ही एक अतिरिक्त परत जोड़ी जा सकती है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

आज मेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। लोगों से दूरी बनाकर काम करना चाहिए। 9:15 पर उठेंगे और 9:30 से डेस्क पर बैठेंगे।

मेरी बिल्ली मेरी गोद में पसर गयी है। अब ये तो शास्त्रों में लिखा है कि जिस बिल्ली ने खुद गोद चुनी हो, उसे हिलाना ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। तो आज मैं पूरा दिन सोफे से ही ‘कड़ी मेहनत’ करने वाली हूं।

मुझे अगले 24 घंटे में एक डोनर रिपोर्ट भेजनी है। तब तक होने वाला रोना-धोना दफ्तर में नहीं हो पायेगा। आखिर, मेरी भी कोई इज्जत है!

मेरे हेडफोन नहीं चल रहे और बिना इनके मेरा दिन नहीं चलता— कॉल या मीटिंग लेनी हो, काम पर ध्यान देने के लिए गाने सुनने हों या दफ्तर वालों को इशारों में ही ये जताना हो कि मुझे उनके साथ दसवीं बार चाय पीने नहीं जाना!

मेरे कुत्ते ने पहले मेरा मेट्रो कार्ड खाया और फिर मेरे लैपटॉप पर उल्टी कर दी।

हफ्ते में दो दिन दफ्तर जाना जरूरी है और मैं एक दिन जा चुकी हूं। उस दिन हुई बातचीत की थकान अब तक उतरी नहीं है।

आज तो छोटा-शनिवार…मेरा मतलब शुक्रवार है। इसलिए आज हैरी-पॉटर देखते-देखते काम किया जाएगा।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

इंटरसेक्शनैलिटी एक ऐसा शब्द है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति या समूह की पहचान एक नहीं, कई परतों से बनी होती है। लिंग, जाति, वर्ग, उम्र, भाषा, भूगोल, धर्म, विकलांगता जैसे कई पहलू मिलकर किसी भी व्यक्ति के अनुभवों को आकार देते हैं। इन परतों के आपस में मिलने से जो प्रभाव पड़ता है, उसे ही इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है।

इस अवधारणा को पहली बार विचारक किम्बर्ले क्रेनशॉ ने सामने रखा था। उनका कहना था कि अक्सर लोग सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अन्य पहलुओं के गठजोड़ के चलते भेदभाव या चुनौतियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, एक दलित महिला, एक विकलांग किशोरी, या एक प्रवासी मजदूर महिला आदि सिर्फ “महिला” नहीं हैं। इन सभी के अनुभव उनकी पहचान से जुड़े अन्य पहलुओं से भी प्रभावित होते हैं।

बीते कुछ सालों में विकास सेक्टर में इंटरसेक्शनैलिटी का प्रयोग काफी बढ़ा है। यह अवधारणा हमें जमीनी हकीकत देखने, वंचित समूहों को बेहतर तरह से पहचानने और अधिक समावेशी कार्यक्रम बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि इंटरसेक्शनैलिटी सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविकताओं को समझने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका, जो विकास कार्य को अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाता है।

अगर आप इस सीरीज में किसी अन्य शब्द को और सरलता से समझना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

—