अंबुबाची मेला असम में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। आमतौर पर इस मेले का आयोजन जून के दूसरे-तीसरे सप्ताह में किया जाता है। इसमें राज्य और देशभर से आने वाले श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इसके लिए वे गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में इकट्ठा होते हैं। इस दौरान राज्य के शहरी इलाक़ों में जहां औद्योगिक जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहता है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में लगभग सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां रुक जाती हैं।

हाल ही में, चिरांग जिले में काम के दौरान मैंने देखा कि इस दौरान लोग धान की बुआई करने से बच रहे थे। इस परंपरा का पालन विशेषरूप से हिंदू असमिया, बंगाली और संथाली किसान करते देखे गये। उनकी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार, अंबुबाची मेले के दौरान धान की रोपनी अशुभ मानी जाती है और ऐसा करने से उस साल ख़राब फसल हो सकती है। इसलिए इस दौरान वे रोपनी की बजाय खेतों में नर्सरी बेड तैयार करना, बीजों के उपचार जैसी अन्य तरह की गतिविधियों में लगे रहते हैं, और मेला खत्म होने के बाद ही बीजारोपण करते हैं।

पहले जब मौसम का अनुमान लगाना आसान था, तब यह व्यवस्था कारगर थी। मध्य-जून से बारिश शुरू हो जाती थी और कभी-कभी तो बाढ़ भी आ जाती थी। जब तक मेला समाप्त होता था, बाढ़ भी कम हो जाती थी और अपने पीछे गीली मिट्टी छोड़ जाती थी जिससे पोखर तैयार करने में मदद मिलती थी। यह रोपणी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। लेकिन, जलवायु परिवर्तन के कारण अब स्थितियां पहले जैसी नहीं रह गई हैं। अब मानसून देरी से आता है और मेले के समय लगभग सूखे जैसी स्थिति होती है। जब तक त्योहार ख़त्म होता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। भारी वर्षा वाली यह अवधि फसलों के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह वर्षा, अंकुरों के साथ-साथ मिट्टी को भी बहा ले जाती है।

यह ग्रामीण असम में कृषि समुदायों के लिए एक नई समस्या बन गई है जो अपनी खपत एवं आय दोनों के लिए चावल पर ही निर्भर होते हैं। वे ना तो अपनी सदियों-पुरानी परंपरा को छोड़ सकते हैं और ना ही मौसम की अनिश्चितताओं के अनुकूल स्वयं को ढाल सकते हैं।

पोलाश पटांगिया ऐड एट एक्शन में नॉलेज हब और कम्युनिकेशंस के प्रबंधक के रूप में काम करते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे जलवायु परिवर्तन, ओडिशा में मनाये जाने वाले त्योहारों में देरी का कारण बन रहा है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

स्टालिन दयानंद एक पर्यावरणविद हैं जो दो दशकों से महाराष्ट्र में आर्द्रभूमि (वेटलैंड) एवं जंगलों की सुरक्षा के लिए नागरिक आंदोलन खड़ा करने पर काम कर रहे हैं। पर्यावरण से जुड़ी क़ानूनी जानकारी, पर्यावरण की शिक्षा और जमीनी स्तर पर इसका संरक्षण करना उनके काम के प्रमुख आधार हैं। मुंबई में संरक्षण का काम करने वाली एक समाजसेवी संस्था वनशक्ति के निदेशक स्टालिन कई पर्यावरण अभियानों में सबसे आगे रहे हैं। इनमें आरे बचाओ आंदोलन (सेव आरे मूवमेंट),सिंधुदुर्ग के जंगलों को खनन से बचाने का विरोध, उल्हास नदी बचाओ परियोजना और नवी मुंबई में आर्द्रभूमि पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के खिलाफ विरोध शामिल है।

स्टालिन ने आईडीआर से बात करते हुए बताया है कि जन-आंदोलन खड़ा करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, ऐसे आंदोलनों को ‘विकास विरोधी’ क्यों नहीं करार दिया जाना चाहिए, और क़ानूनी उपचार किसी भी पर्यावरणविद के लिए अंतिम सहारा क्यों है।

जलवायु परिवर्तन कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अमीर वर्ग उपलब्ध संसाधनों की मदद से अपने ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन गरीब वर्ग -जो संख्या में अधिक हैं- वह पीड़ित ही रहेगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा कोई भी फैसला या घटना एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि समस्या के समाधान से सीधे तौर पर निपटने वाले लोगों को ही इसका प्रवक्ता बनाया जाए।

लेकिन समस्या यह है कि समाधान को लेकर लोगों में सहमति नहीं है। इसमें शामिल और इससे प्रभावित अलग-अलग लोग कभी भी एक जैसी सोच नहीं रखते हैं। इस असहमति के कारण वैश्विक स्तर पर लोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने के लिए एकजुट नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आंदोलन में समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों, अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं और आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करने वाले लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

जब आरे बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, तब हमारी आलोचना यह कहकर की गई थी कि यह एक ‘अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का आंदोलन’ था। और फिर भी, पेड़ों को बचाने के लिए मेट्रो कार की शेड में घुसने वाले पहले लोगों में वे आदिवासी थे जिन्होंने कहा था कि ‘यह हमारा जंगल है; आप इसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं।’

आरे बचाओ आंदोलन में समाज के हर तबके के लोगों ने भाग लिया था। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अभिनेता, गृहणियां, छात्र और प्रोफेसर शामिल थे। और, उनका साथ देने के लिए मजदूर, मथाडी श्रमिक (सिर पर सामान ढोने वाले), मछुआरे, आदिवासी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन और यहां तक कि राजनीतिक वर्ग भी खड़ा था।

आरे को बिल्डर्स की मदद करने के लिए बलि का बकरा बनाकर पेश किया गया था, और हमारे पास इसे साबित करने के लिए दस्तावेज भी हैं। लोगों ने इस बात को समझा और इसीलिए इसे बचाने को एकजुट हुए। इस आंदोलन की सफलता का कारण भी यही था। मुंबई जैसे शहर में, जहां सरकार या बिल्डरों के हाथ से 10 वर्ग फीट जमीन छुड़ा पाना भी एक मुश्किल काम है, वहां हमें 830 एकड़ जंगल सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल हुई है। हम मेट्रो कार शेड निर्माण को नहीं रोक पाये, लेकिन आज के समय में जहां भी लोकतंत्र चरमरा रहा है, वहां लोक के लिए तत्काल जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। सरकार विरोध के हर स्वर को कुचलने के लिए दुष्प्रचार से लेकर डराने-धमकाने तक, सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर रही है और जो करना चाह रही है, उसमें सफल हो रही है।

साल 2014 में जब पहली बार पेड़ों को काटे जाने की खबर आई, तब स्कूल के बच्चों -जिनके लिए हमने पर्यावरणीय शिक्षा के सत्रों का आयोजन किया था – ने हम लोगों से आरे के बारे में पूछना शुरू किया। हमने उन्हें बताया कि जंगल को काटा जा रहा है और बच्चों ने कहा कि वे ऐसा होने से पहले उस जंगल को देखना चाहते हैं। इसलिए हम उन्हें वहां लेकर गये। वे पेड़ों पर चढ़े, उन्हें गले लगाया और वही पहला विरोध था, मुंबई में होने वाला पहला ‘चिपको’ आंदोलन था।

फिर यह आरे के आसपास रहने वाले लोगों के बीच फैल गया। वे इससे स्वयं को जोड़ पा रहे थे और उन्होंने इसके महत्व और मूल्य को समझ लिया था। उन लोगों ने ही दूसरे लोगों को इकट्ठा किया। प्रत्येक रविवार को धरना का आयोजन किया जाने लगा जिसके कारण धीरे-धीरे मुहिम की चर्चा होने लगी। हालांकि, यह एक बिल्कुल भी सुनियोजित आंदोलन नहीं था। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि यह आंदोलन नौ वर्षों तक चलेगा।

कोई भी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वह जमीनी हो और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो।

इसकी सफलता को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक कारक पुरानी यादें थीं। प्रदर्शनकारियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र वाले बहुत सारे लोग थे जिनकी बचपन की यादें आरे के जंगलों से जुड़ी थीं। आप अपने बचपन के एक हिस्से को हमेशा ही बचाए रखना चाहते हैं, और इसलिए आप उन जगहों के बचाव में घरों से बाहर निकलते हैं। जब आप अपने साथ बच्चों को लाते हैं तो वे उस जगह से आपके जुड़ाव को देखते और महसूस करते हैं, उसके बाद स्वयं भी उस मुहिम का समर्थन करने लगते हैं। इस मामले में हम सौभाग्यशाली थे। यह आंदोलन एक ऐसे शहर में हो रहा था जहां के लोग आरे को आज भी एक जंगल और पिकनिक वाली जगह के रूप में याद करते हैं।

सफल नागरिक आंदोलन का एक अन्य उदाहरण रत्नागिरी जिले के नानार में किया गया आंदोलन था, जहां ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रस्तावित तेल रिफाइनरी को दूसरे गांव, बारसु-सोलगांव में स्थानांतरित किया गया था। उन प्रदर्शनों में महिलाएं आगे थीं, और अंत में लोगों की जीत हुई। अब बारसु-सोलगांव के लोग भी रिफाइनरी के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं।

क्या ये सभी प्रदर्शन विकास-विरोधी हैं? नहीं, बिलकुल भी नहीं हैं। क्योंकि आप अपनी परियोजनाएं ऐसी जगहों पर लेकर नहीं जा रहे हैं जहां लोगों के पास पानी नहीं है या वे अन्य सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित हैं। इन परियोनाओं को उन जगहों पर लेकर जाना चाहिए और वहां के लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बजाय आप आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन बिता रहे लोगों के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप इसे विकास का नाम देते हैं!

यदि आप चाहते हैं कि लोग किसी मुहिम के लिए आपको समर्थन दें, तो इसका कोई तय फार्मूला नहीं है; हर संदर्भ में अलग-अलग तरीकों की ज़रूरत होगी। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक है वह ज़मीनी स्तर का हो और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कहने का मतलब यह है कि, मुझे लगता है कि यदि आपने सही जगह चोट की और आपका तरीका स्पष्ट है तो लोग आपके साथ आएंगे – जैसे कि ईमानदारी से बात करना और अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करना आदि।

शहर आज समुद्र के स्तर में वृद्धि, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं। आइए, सभी चार कारकों पर एक नजर डालते हैं। जब समुद्र धरती की तरफ़ बढ़ता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे पीछे नहीं धकेल सकते हैं; आपको पीछे होना होगा। आपको समुद्र के पानी को अंदर आने और बाहर जाने के लिए जगह देनी होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम समुद्र के क्षेत्र में घुसे जा रहे हैं। हम तटीय सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। तटीय सड़क लीवर सिरोसिस से पीड़ित किसी व्यक्ति को देशी शराब की बोतल थमाने जैसा है। तटों के साथ इससे बुरा कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि यह सड़क इतनी ही जरूरी थी तो इसे शहतीर (बांस का बना एक ढांचा) पर बनाया जा सकता था। अब, यह तट पर दबाव बनाएगा और जिससे पानी शहर में प्रवेश करेगा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होगी।

दूसरा कारक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि है। आप इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं? वातावरण में गर्मी को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को काटकर और कंक्रीट की सड़कें बनाकर?

इसके बाद बारी आती है प्रदूषण की। अगर आप झुग्गियों में जाकर देखेंगे तो वहां वेंटीलेशन, हवा के आवागमन की व्यवस्था नहीं है, ना ही खुली जगह है; लोग नालों के किनारे रह रहे हैं और बच्चे बीमारियों के साथ ही पैदा हो रहे हैं। मुंबई में सभी को सांस की समस्या है क्योंकि अंतहीन निर्माण और गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण वातावरण में धूल की मात्रा बहुत अधिक है।

पानी के प्रदूषण की भी समस्या है। प्रकृति ने मुंबई को दो सुंदर वन्यजीव क्षेत्रों का आशीर्वाद दिया है, उसमें से एक है ठाणे क्रीक फ़्लैमिंगो सैंक्चुअरी जो रामसर स्थल है। इस अभ्यारण्य में 1.5 लाख पक्षी हैं। उनके नालों में क्या है? केवल नाले का पानी और प्लास्टिक। फिर भी वे पक्षी वहां लगातार बने रहने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने की एकमात्र वही जगह बची रह गई है। आप अपनी आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) खोते जा रहे हैं और बची हुई भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं।

हमारे ठोस कूड़ा प्रबंधन की स्थिति कैसी है? भारत का सबसे बड़ा कचरा डंप कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड है, जिसे 120 हेक्टेयर आर्द्रभूमि पर बनाया गया है। कानूनन, नमक क्षेत्रों, तटीय विनियमन क्षेत्रों, आर्द्रभूमियों और मैंग्रोव के अंदर अपशिष्ट लैंडफिल के निर्माण पर प्रतिबंध है। लेकिन मुंबई के सभी डंपिंग ग्राउंड मैंग्रोव के अंदर हैं।

मैं कहूंगा कि आज जो कुछ भी बचा है वह न्यायपालिका के कारण ही बचा है। लेकिन न्यायपालिका को अभी बहुत कुछ करना है और फैसले उस गति से नहीं किए जा रहे हैं जिससे किए जाने चाहिए। यदि आप बहुत लंबे समय से भूखे हों और कोई आपको बिस्कुट का एक पैकेट दे देता है तो आप उसका एहसान मानते हैं। न्यायपालिका भी कुछ-कुछ समय पर हमें बिस्कुट का एक पैकेट थमा दे देती है और चूंकि हम बहुत लंबे समय से भूखे हैं इसलिए उसके प्रति आभार प्रकट करने लगते हैं।

एक अन्य प्रणालीगत कमी भी है – पर्यावरण मामलों की सुनवाई करने वाले लोग विशेषज्ञ नहीं हैं। पर्यावरणीय विवादों के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) नाम का एक विशेष निकाय है, जिसमें न्यायिक सदस्य होते हैं जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं और ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास पर्यावरण मामलों में विशेषज्ञता होती है। लेकिन अक्सर ही एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है और कई बार ऐसा होता है कि स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन मामलों की सुनवाई में बहुत लंबा समय लग जाता है और उन्हें रद्द कर दिया जाता है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना का ही उदाहरण ले लीजिए। साल 2019 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग ने बिलकुल सही कहा था कि यह एक ज़मीन हासिल करने वाली परियोजना थी, न कि एक बुनियादी ढांचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश को पलट दिया और बीएमसी से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन निर्माण के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप 10 साल बाद मामले की सुनवाई करेंगे और फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने कुछ गलत किया है तब आप तट के प्राकृतिक परिदृश्य को कैसे बरकरार रख पायेंगे?

यह सबसे अंतिम रास्ता है। हमारे लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लेना सबसे अधिक कष्टदायक होता है। लेकिन हम मानते हैं कि वहां आपको न्याय पाने का अवसर मिलता है। हालांकि, देर से मिला न्याय किसी काम का नहीं होता है। और पर्यावरण से जुड़े मामलों में समय ही मूल तत्व होता है। अदालत जाने से पहले हम सभी संभव उपाय करके देख लेते हैं – विनती करना, अधिकारियों से मिन्नतें करना। जब कुछ नहीं होता है तभी हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। और अदालत जाने के बाद सबसे पहले आपको यह साबित करना पड़ता है कि इस मामले में आपका कोई निजी हित नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष से सभी प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे।

इससे भी बढ़कर, पैसे और सत्ता वाले लोग मुकदमों को लंबे समय तक खींचने के सभी तरीके जानते हैं और इस उम्मीद में होते हैं कि आप झुक जाएंगे। एक मामले में जंगल में खनन पर रोक लगाने के अदालती आदेश थे। अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने काम शुरू करने के इरादे से जनसुनवाई की। जब हम अदालत के आदेश के साथ संबंधित अधिकारियों से मिलने गये तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हमसे कहा, ‘आपलोग कब तक हमें रोकेंगे? हम दो या फिर 10 साल बाद फिर से आ जाएंगे। लेकिन खनन तो होगा।’

जलवायु परिवर्तन के बारे में चेतावनियां साल 2006 से ही आनी शुरू हो गई थीं। लेकिन 2030-40 तक जो होने की भविष्यवाणी की गई थी वह सब कुछ अभी ही हो रहा है। हम आराम से बैठकर यह नहीं कह सकते कि हमारे पास अभी भी एकजुट होकर काम करने का समय है। हम समय से बहुत पीछे हैं। हम अपने इस लगातार हो रहे पतन को रोकने का प्रयास भर कर रहे हैं। मुकदमेबाजी बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। इसमें लगातार प्रयास करने और धैर्य बनाए रखने, दोनों चीजों की जरूरत होती है, और जब आप बार-बार अपने प्रयासों को विफल होता देखते हैं तो मोहभंग, अवसाद और क्रोध की स्थिति पैदा होने लगती है। लेकिन हमें दृढ़ रहने की जरूरत है। हम अपनी असाधारण सफलता से खुश हैं। यह कुछ भी न करने से बेहतर है।

लोग लंबी दौड़ के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें त्वरित परिणाम चाहिए, और वे अपनी चेतना को संतुष्ट करना चाहते हैं। वे हमसे सवाल करते हैं कि हमने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया या उस मुद्दे का विरोध क्यों नहीं किया। हम उन्हें बताते हैं, आप अपने हिस्से का काम करिए, और यदि वह कारगर नहीं होता है तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हमसे यह उम्मीद मत कीजिए कि सभी मुद्दों के लिए हम ही संघर्ष करेंगे। लोग यह बताने के लिए हमसे संपर्क करते हैं कि उनके घरों के सामने के सदाबहार पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन उनकी रुचि केवल उनके घर के आसपास के दृश्य तक ही सीमित होती है। हम उनसे पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। हम उनका डर समझ सकते हैं; लोगों को जिस हद तक डराया-धमकाया जा सकता है, वह बहुत ही चिंताजनक है।

पैसे, क्षमता, साहस और ताक़त की कमी के कारण पर्यावरण को लेकर व्यापक पैमाने पर सक्रियता नहीं आ पा रही है।

आरे बचाओ आंदोलन के दौरान लोगों को बेतरतीब ढंग से उठाया गया और हिरासत में लिया गया। पुलिस वाले विरोध कर रहे लोगों की वीडियो बनाते और उनसे पूछते, ‘आपको यहां किसने बुलाया था? आप कहां रहते हैं?’ एक आम आदमी इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है। मराठी में एक कहावत है, ‘शिवाजी जन्ममाला आण पाहिजे, पण आमचा घरात नाहीं।’ हम शिवाजी का जन्म तो चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं। क्योंकि हम अपने बच्चों को उस जोखिम में नहीं डालना चाहते जो उस महान राजा ने उठाया था।

लोगों को आगे आने की जरूरत है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लंबे समय तक इस रास्ते पर चलने के लिए आपको संसाधन और बैंडविड्थ दोनों की जरूरत है। पैसे, क्षमता, साहस और ताक़त की कमी के कारण पर्यावरण को लेकर व्यापक पैमाने पर सक्रियता नहीं आ पा रही है।

जिस भी रास्ते से संभव हो हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। लोग एक पौधा या बीजारोपण कर अपने मन और अपनी आत्मा को साफ करने का प्रयास करते हैं और फिर भूल जाते हैं। सबसे बुरी बात यही है। अगर आप उस पौधे से बात करने में समय लगाते हैं और उसे एक पेड़ में बदलते हैं तब आपकी कहानी कुछ और होगी। ऐसा कहा जाता है कि आपको उस पेड़ की छाया में बैठने का सौभाग्य मिलना चाहिए जो आपके द्वारा लगाए गए पौधे से बड़ा होकर बना है।

पर्यावरणविद् केवल न्यायिक सक्रियता या मुकदमेबाजी नहीं है। यह बहुत सी चीजों का मिश्रण है; इसका संबंध प्रकृति से जुड़ने से और इस रिश्ते को तार्किक अंत तक ले जाने से है। हर इंसान को व्यक्तिगत रूप से आत्मा के स्तर पर प्रकृति से जुड़ना चाहिए, ना कि केवल धार्मिक या राजनीतिक दलों कि मांग की पूर्ति के कारण। मेरा मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन का कम से कम दो साल संरक्षण के काम में लगाना चाहिए। आपका वही कर्म आपके साथ जाएगा।

निर्माण कैसे करें यह एक बहुत उपयुक्त प्रश्न है। सरकार ही प्रत्येक परियोजना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही पूरी की जा सकती है। अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहते हैं, और आपके रास्ते में एक जंगल आता है तो आप पेड़ों को बिना छुए उसके ऊपर से जा सकते हैं। आप जमीन के 30 मीटर नीचे रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, आप निश्चित रूप से उस जंगल को बिना छुए निकल सकते हैं। ढांचागत परियोजनाओं में पर्यावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह हर किसी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन इसे पूरा करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं। मानक बचाव यही है कि, ‘मैं इस जगह पर लगे 2,000 पेड़ काट रहा हूं और टिम्बकटू में 10,000 पौधे लगा रहा हूं।’ अगर बारिश यहां मुंबई में हो रही है तो मुझे मेरे छाते की जरूरत यहां है ना कि दिल्ली में।

पर्यावरण की कीमत पर विकास की बात हमारी व्यवस्था में बुरी तरह रच–बस गई है।

लेकिन जंगल से होकर जाने का कारण कभी भी सड़क की सुविधा नहीं होती; इसका संबंध जंगल को चीरने और उसके अंदर भूमि खंड बनाने से है। कानूनी रूप से यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी भी निर्माण परियोजना के कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे देश का कौन सा कानून आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है? यहां तक कि वृक्ष अधिनियम भी एक संरक्षण अधिनियम है ना कि पेड़-काटने का अधिनियम। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना कि ‘विनाश अधिनियम।’ दुर्भाग्य से ‘सतत विकास’ शब्द एक विरोधाभास है। पर्यावरण की कीमत पर विकास की बात हमारी व्यवस्था में बुरी तरह रच-बस गई है। लेकिन हमेशा एक ऐसा समाधान होता है जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। फिर भी, उन तकनीकों को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है; पैसा जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है।

इन संशोधनों का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया जाना चाही; वे और अधिक विनाश को बढ़ावा ही देंगे।

संशोधनों में कहा गया है रक्षा क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मेरा तर्क यह है कि आप अभी भी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। पर्यावरण में रहने वाले जीवों के निवास के विनाश को प्रासंगिक नहीं बना देना चाहिए। सरकार उन आवासों के आसपास के इलाक़ों में काम की अनुशंसा कर सकती थी, या फिर यदि उनका इरादा उनके वर्तमान आवास को छीनने का है तो वे कम से कम उन जानवरों को एक उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान कर सकती है। अगर आपके इरादे सही हैं तो आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारा संविधान हमें दयालु होने के लिए कहता है। किसी जानवर को अपना निवास स्थान खोते और भूख से मरते देखने में कौन सी करुणा छिपी है?

वन्यजीव और जंगलों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जब आप इसमें से किसी भी एक के साथ छेड़खानी करते हैं तो दूसरा इससे प्रभावित होता है। दुर्भाग्य से, जंगल की भूमि को किसी भी प्रकार की लूटपाट के लिए मुफ़्त में उपलब्ध माना जाता है। भारत ने 33 फीसद वन आवरण का लक्ष्य रखा है, लेकिन वर्तमान में यह केवल 21 फीसद है। जब आप पहले से ही इसके कम होने की बात स्वीकार रहे हैं तो फिर इसे नष्ट कैसे कर सकते हैं? उन्होंने वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ जो किया वह बहुत हास्यास्पद है। उन्होंने गन्ने के बागानों, घास के मैदानों, हर चीज को जंगलों की श्रेणी में रखा, और कहा कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

जब आप आवास और वन विनाश की बात करते हैं तो आप पानी के स्तर में आ रही कमी की भी बात करते हैं। जंगल और जल का रिश्ता अटूट है और सरकार इसे नहीं समझ रही है। जंगलों को नष्ट करके हम भारत को जल संकट की ओर धकेल रहे हैं।

वनशक्ति में, सीएसआर शैक्षिक, वृक्षारोपण और आजीविका गतिविधियों के लिए आता है। फिलैंथ्रॉपी से मुकदमेबाजी के लिए भुगतान होता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दृढ़ता से मानते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन फंड जुटाना बहुत कठिन है।

कई समाजसेवी संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस इस तर्क के आधार पर रद्द कर दिया गया कि इस पैसे का उपयोग भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार समाजसेवी संस्थाओं को भूखा मारने के प्रयास में है। बुनियादी सवाल यही है राष्ट्र का हित किन कामों में है और किन कामों में नहीं? क्या राष्ट्र का हित इसमें है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और जंगलों को बर्बाद होता और आदिवासियों को विस्थापित होता देखें। क्या राष्ट्र का हित किसानों से उनकी जमीन छीनकर, उद्योगपतियों द्वार उन्हें मजदूर बना देने में है? वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद करने के लिए विदेशी धन लेना स्वीकार्य है, लेकिन विदेशी धन का उपयोग करके पर्यावरण को बचाने की कोशिश करना अपराध है।

जब तक आप इसमें अपने संसाधनों का निवेश करने के लिए तैयार हैं, तब तक उम्मीद बची हुई है। यह ऐसा है: एक आदमी था जो रोज भगवान के सामने प्रार्थना करता था और पूछता था कि उसने जैकपॉट क्यों नहीं जीता। वह एक महीने तक यही सवाल करता रहा, और एक दिन भगवान ने उत्तर दिया, ‘लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें लॉटरी की टिकट खरीदनी पड़ेगी!’

इसलिए केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना होगा; हम सभी को कुछ ना कुछ करना होगा। आशा किरण है। हमें बस उस आशा को ज़िंदा रखना है। जब आप भूख से मर रहे हों तो आपको मिलने वाले बिस्कुट के हर पैकेट के लिए आभारी होना चाहिए। आपको नहीं पता कि कब आपको सामने छप्पन भोग परोसा हुआ मिला जाए।

एक दिन आएगा जब, जनता संरक्षण को शासन में सबसे आगे रखने की मांग करेगी। हम इसी आशा के साथ अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ से अधिक विकलांगजन (पीडब्ल्यूडी) हैं। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016, सरकार पर ऐसे प्रभावी उपाय करने की जिम्मेदारी डालता है जो विकलांगजनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित कर सकें। इन उपायों के तहत विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो रोजगार के सीमित अवसरों, विकलांगता के कारण होने वाले अतिरिक्त ख़र्चों, आर्थिक लोच में आई कमी और अन्य संबंधित कारकों से निपटने में उनकी मदद करेगा।

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला, ऐसा ही एक उपाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) है जिसे 2009 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत 18–79 वर्ष की आयु वाले विकलांगजनों को 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले विकलांगजनों को 500 रुपये विकलांग पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना की पात्रता हासिल करने के लिए, एक व्यक्ति का शरीर गंभीर रूप से (80 फीसद या अधिक) विकलांग होना चाहिए या फिर उसके शरीर में एक से अधिक विकलांगता होनी चाहिए और उसे गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए। पात्रता के सख्त मानदंड लागू करने और पीडब्ल्यूडी को पेंशन के रूप में न्यूनतम राशि प्रदान करने के बावजूद, 2023–24 के केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए बहुत कम राशि आवंटित की गई। इस कमी के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा योजना के तहत आवंटित राशि के उपयोग में आने वाली लगातार कमी को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

आईजीएनडीपीएस के पात्रता मानदंड 95 फीसद से अधिक विकलांगता वाले लोगों को इसका लाभ उठाने से रोकते हैं। विकलांग लोगों के सर्वेक्षण (एनएसएस 76वें दौर) के विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 5 फीसद विकलांगजन ही इस योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा कर पाते हैं। यह निष्कर्ष उस स्थिति में और अधिक चिंताजनक बन जाता है जब हम इस बात को मानते हैं कि इस सर्वे में इस्तेमाल किया गया आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है, जो विकलांगों की कम गिनती के लिए बदनाम है।

इसकी सीमित सफलता को समझने के लिए योजना की कुछ कमियों पर चर्चा करना जरूरी है।

विकलांगता की गंभीरता या संख्या के आधार पर लाभों को प्रतिबंधित करने का तर्क विकलांग व्यक्ति अधिनियम,1995 का पालन करता है। हालांकि हालिया आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, बेंचमार्क विकलांगता (40 फीसद) वाले लोगों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, वहीं आईजीएनडीपीएस में इस बिंदु पर गौर नहीं किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना में विकलांग बच्चों को भी शामिल नहीं किया गया है, और इसके कारण ऐसे बच्चों के माता-पिता के सामने आर्थिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आईजीएनडीपीएस अभी भी, 2002 की गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जनगणना का उपयोग, यह जानने के लिए करता है कि कौन से विकलांगजन (पीडब्ल्यूडी) इसके लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के दिशानिर्देश पात्र लाभार्थी डेटाबेस को बनाए रखने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जिम्मेदार मानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एनएसएपी के हाल में किए गये ऑडिट से यह बात सामने आई है कि 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली बीपीएल सूची का ब्यौरा उपलब्ध था। इन 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल केरल और हरियाणा ने ही पात्र लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार किया था। हालांकि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) ने लाभार्थियों की बेहतर पहचान के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं में पुरानी बीपीएल सूचियों को बदल दिया है। लेकिन आईजीएनडीपीएस ने इस नये बदलाव को अब तक नहीं अपनाया है। पुरानी बीपीएल सूची का पालन करने के कारण गंभीर विकलांगता वाले 84 फीसद विकलांगजन भी इससे बाहर हो गए हैं, जो सबसे न्यूनतम आय वर्ग से आते हैं।

केंद्र सरकार मासिक पेंशन के रूप में 300 रुपये प्रदान करती है, और साथ ही इस बात की सिफारिश करती है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप विकलांगों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को भी समान राशि का योगदान देना चाहिए। आदेश की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों तक पहुंचने वाली राशि में बहुत अधिक अंतर है। उदाहरण के लिए बिहार में यह राशि 300 रुपये प्रति माह है जबकि आंध्र प्रदेश में 3,000 रुपये प्रति माह।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार, विकलांगता से संबंधित अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखते हुए, विकलांगजनों को मिलने वाली पेंशन, अन्य लोगों के लिए लागू की गई समान योजनाओं की तुलना में कम से कम 25 फीसद अधिक होनी चाहिए। हालांकि, विधवाओं/बुजुर्गों के लिए समान योजनाओं द्वारा दी जाने वाली 200 रुपये प्रति माह की तुलना में, इस पेंशन के तहत अधिक राशि प्रदान की जाती है। लेकिन इसके बावजूद यह विकलांगता के अतिरिक्त खर्चों का वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड और राज्य द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र सहित कई अन्य उचित दस्तावेज होने चाहिए। लेकिन किसी विकलांगजन के लिए आधार कार्ड बनवाना ही एक कष्टदायक अनुभव हो सकता है क्योंकि आधार नामांकन केंद्रों में अक्सर ही व्हीलचेयर के लिए रास्ते नहीं बने होते हैं और कर्मचारियों के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण आवेदक को बार-बार केंद्रों का चक्कर लगाना पड़ता है।

विकलांगजनों पर किया गया एनएसएस सर्वेक्षण (2017–18) यह बताता है कि केवल 28.8 फीसद विकलांगजनों के पास ही सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र है, जो पेंशन पाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा, विकलांगजनों के लिए लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट विकलांगता पहचान या यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी (यूडीआईडी) को भी अनिवार्य किया गया है। यूडीआईडी प्राप्त करने से जुड़ी कठिनाइयों को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों के इस योजना के लाभ से वंचित होने की संभावना जताई जा सकती है।

एनएसएपी के दिशानिर्देशों में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमएमआरडी) ने इसका जिक्र किया है कि राज्यों को योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के लिए अपने कुल बजटीय आवंटन का कम से कम 0.5 फीसद निर्धारित करना चाहिए। योजनाओं का सामाजिक ऑडिट संभावित लाभार्थियों द्वारा किया जाता है और इसे योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2018 में, एमआरडी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया था कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सामाजिक ऑडिट के नियम का पालन नहीं कर रहे थे।

कमियों के आधार पर, निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं ताकि इस योजना को विकलांगों के लिए अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम होने के नाते, विकलांगता पेंशन योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना और प्रभावी और सफल वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करने से सतत विकास लक्ष्यों में निहित किसी को भी पीछे न छोड़ने के मूल्य को भी कायम रखा जा सकेगा।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

गुजरात राज्य का आदिवासी जिला, छोटाउदेपुर कुदरती सौंदर्य और खनिज संपदा से भरपूर है। इसका समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास भी रहा है जिसमें लोक पूजा और धार्मिक चित्रों से बनी दीवार शामिल हैं। इस आदिवासी जिले में राठवा समुदाय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कई अन्य आदिवासी समुदायों की तरह, राठवा भी पारंपरिक रूप से प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। वे आसपास के डूंगर (पहाड़ियां) और उनकी गुफाओं की पूजा करते हैं। ये गुफाएं पिथोरा चित्रों से सजी हुई हैं। इन्हें राठवाओं मुख्य देव बाबा पिठोरा के सम्मान में बनाया गया था। समुदाय के सदस्य नियमित रूप से इन जगहों पर जाते हैं।

कुछ दशक पहले इस इलाके में बड़ी मात्रा में डोलोमाइट और ग्रेनाईट जैसे खनिज पाये गए थे। तब से पहाड़ों और ज़मीन पर बड़े पैमाने पर शुरू हुए खनन और विस्फोटों ने लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है। यह न केवल लोगों के सामान्य कामकाज को भी बाधित करता है बल्कि इससे सदियों पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं भी खतरे में आती दिखने लगी हैं। इसके अलावा, यह सिलिकोसिस जैसी कई खनन-संबंधी बीमारियों का कारण तो बन ही रहा है।

विस्फोटों ने राठवाओं के कई पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया है और विस्फोटों से उड़ने वाली चट्टानों ने आसपास के इलाकों में लोगों का आना-जाना सीमित कर दिया है। उदाहरण के लिए जेतपुर पावी तालुका के रायपुर गांव में, बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए इन पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। किसी भी समय विस्फटने होने, चट्टानों-पत्थरों के बच्चों की ओर उड़ने और उन्हें घायल करने के डर से उनके माता-पिता ने उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया है। जिन स्थानीय लोगों के खेत पहाड़ियों के करीब हैं, वे भी विस्फोट का काम नियमित होने के बाद से खेती नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध और ग्राम सभा में आवेदनों देने के बाद खनन का काम फिलहाल रोक दिया गया है।

हालांकि, रायपुर की जीत सामान्य बात नहीं है। छोटाउदेपुर के गांवों में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए खनन ही आजीविका का एकमात्र स्रोत है। वनार की एक खदान में काम करने वाले मजदूर खिमजी भाई बताते हैं कि ‘पहले जब 12 आना मजदूरी मिलती थी, तब से लेके अब तक हम इन्हीं खदानों में काम कर रहे है। हमारे बच्चे भी खदानों में ही काम करते है।’ खदान में काम करने वाले अन्य निवासी गोविंद भाई मेहनताना कम मिलने की ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि ‘खनन में सिर्फ एक ट्रक भरने के हम पांच या छह लोग लगते हैं। दिन भर में हम पांच से छह ट्रक भर देते हैं। हमें एक ट्रक के 300 या 350 रुपए ही मिलते हैं।’ वे बताते हैं कि यह पैसा उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसके अलावा वनार और अन्य गांवों में डोलोमाइट खनन के चलते कई बड़ी-बड़ी खाइयां बन गई हैं। बारिश के मौसम में इनमें पानी भर जाता है। डोलोमाइट में फॉस्फोरस होता है जो पानी के साथ मिल कर उसे हरा कर देता है। ये खाइयां अब पर्यटन स्थल बन गए हैं जहां लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में ये कई दुर्घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार रही हैं – कई राहगीर इनमें गिरकर घायल हुए हैं, कुछ लोगों को तो जान भी गंवानी पड़ी है।

सेजल रठवा एक पत्रकार हैं और गुजरात के छोटाउदेपुर में रहती हैं।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें क्यों राम मंदिर की ईंटों की कीमत पशुपालकों की आजीविका है।

अधिक करें: सेजल के काम के विस्तार से जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जो हमेशा से ही अपनी भौगोलिक सुंदरता और पर्यटन के लिए दुनियाभर में जाना जाता रहा है। शिमला, मनाली, डलहौज़ी, कसौली, धर्मशाला जैसे शहर अक्सर घूमने-फिरने के शौक़ीन लोगों की लिस्ट में शामिल मिलते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से ये शहर प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी घटनाओं के लिए भी खबरों में रहने लगे हैं। खासतौर पर, शिमला। दिल्ली से लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर तमाम पर्यटकों के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले लोगों के लिए भी सबसे सहजता से पहुंची जा सकने वाली जगह है। इसका असर यह हुआ है कि कभी हमें शिमला जाने के रास्ते में दिनों लंबे ट्रैफ़िक जाम देखने को मिलते हैं तो कभी अचानक हुए भूस्खलन की खबरें सुनाई देती हैं। शिमला में लगातार आने वाली आपदाओं को लेकर जानकारों का कहना है कि पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना पहले से ही अधिक होती है तिस पर शिमला शहर को इसकी क्षमता से अधिक भार ढोना पड़ रहा है।

शिमला के इतिहास पर गौर करें तो ब्रिटिश राज में इसे लगभग 25,000 लोगों के रहने की योजना के साथ बसाया गया था। अपने 160 साल पुराने इतिहास में यहां का नगर निगम, ‘हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994’ के पारित होने और 21 वार्डों के संशोधित परिसीमन के साथ एक स्वायत्त अस्तित्व में आया था। साल 2017 तक शहर में 25 वार्ड थे। साल 2018 में कुछ नए वार्डों को नगर निगम क्षेत्राधिकार में जोड़ा गया है जिससे इनकी कुल संख्या अब 34 हो गई है। नगर निगम, शिमला में कुल 46,306 घर हैं और कुल जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है। इस आंकड़े को इस तरह देखा जा सकता है कि महज़ 25000 लोगों के लिए बसाए गए शहर में अब उससे ठीक दस गुना अधिक लोग रह रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समय के साथ शिमला पर जनसंख्या का बोझ किस तरह से पड़ रहा है।

पिछले कुछ सालों से राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिमला में भूस्खलन के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इस इलाक़े का पहला बड़ा भूस्खलन फरवरी, 1971 में शिमला में हुआ था, जब रिज मैदान का एक बड़ा उत्तरी हिस्सा नीचे गिर गया था। इससे उसके नीचे बने पानी के टैंक पर आए खतरे के चलते शिमला शहर संकट में आ गया था। इसके बाद, ऐसी बड़ी आपदा अगस्त, 1989 में देखने को मिली जब मटियाना में हुए भूस्खलन के चलते चालीस लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन हालिया कुछ सालों में, खासतौर पर 2014, 2015, 2017, 2021 और अब 2023 में इस इलाक़े से दुर्घटना और मौत की खबरें लगातार आ रही हैं।

बीते अगस्त में, शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में भूस्खलन ने इस कदर तबाही मचाई कि 20 श्रद्धालुओं की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई थी।

बीते अगस्त में, शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में भूस्खलन ने इस कदर तबाही मचाई कि 20 श्रद्धालुओं की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई थी। वहीं, इसी दौरान शिमला के कृष्णा नगर वार्ड में हुए भूस्खलन से करीब छह मकान ढह गए जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस तरह शहर में केवल एक महीने के भीतर भूस्खलन से 27 लोगों की मौत हो गई तथा 150 परिवार बेघर हो गए। कृष्णा नगर के बारे में जानकारों की राय है कि यहां कई महीने बाद भी खतरा टला नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूरे शहर के नालों का पानी कृष्णानगर इलाके में आता है। बेघर हुए परिवारों में से 100 परिवार अकेले इसी इलाक़े से थे जो हर तरह से असुरक्षित है।

1. शिमला शहर में, इसकी क्षमता से अधिक निर्माण कार्य किए जाने के कारण यहां से पानी के प्रवाह अक्सर रुक जाता है और यह भूस्खलन की वजह बनता है। यहां तक कि राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी पिछले दिनों बयान जारी कर यह कहना पड़ गया कि इलाक़े में ड्रेनेज सिस्टम का न होना भूस्खलन की बड़ी वजह है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह भी मानना है कि भवनों के मूल ढांचे पर भी ध्यान देने और इन्हें पर्यावरण के मुताबिक बनाए जाने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुल 16,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें प्राचीन एवं नई भवन शैली को जोड़ते हुए प्रदेश के भवनों को प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार तैयार किए जाने पर काम किया जाएगा।

2. शिमला में किया गया लगभग 90 फीसदी 60-70 डिग्री पहाड़ी ढलानों पर किया गया है जो वास्तुशिल्प और भूवैज्ञानिक मानदंडों के खिलाफ हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार रहवासी इलाक़ों के लिए जहां 30 डिग्री पहाड़ी ढलान पर निर्माण किया जाना चाहिए, वहीं ग़ैर-रहवासी निर्माण कार्य के लिए पहाड़ी ढलान 45 डिग्री तक हो सकता है। तीखे ढलानों पर बनने की वजह से ये इमारतें प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील हो जाती हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक व्यापक रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘शिमला में सर्वेक्षण की गई 2,795 इमारतों में से लगभग 65 प्रतिशत इमारतें असुरक्षित हैं।’

3. शहर में भूस्खलन की एक बड़ी वजह लगातार शहर से हरियाली का कम होना भी है। दरअसल, पेड़ों की जड़ें मिट्टी पर मजबूती के साथ पकड़ बनाती हैं तथा पहाड़ों के पत्थरों को भी बांधकर रखती हैं। पेड़ों को लगातार काटे जाने से ये पकड़ कमज़ोर पड़ती है और जब बारिश होती है, तो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में इस बात का भी ज़िक्र मिलता है कि सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और हैजर्ड रिस्क एडं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट में भी शिमला शहर में निर्माण कार्य को सुनियोजित तरीके से करने, ग्रीन एरिया को बढ़ाने की बात कही गई है। शहर के 33 फीसदी हिस्से को लैंडस्लाइड की दृष्टि से हाई रिस्क पर रखा गया है, जबकि 51 फीसदी हिस्से को मॉडरेट और केवल 16 फीसदी हिस्से को कम खतरनाक बताया गया है।

4. भूस्खलन की घटनाओं पर जलवायु परिवर्तन का भी असर पड़ता है। हिमालय में यह सबसे अधिक दिखाई देता है। जब बारिश ज्यादा होती है तो पहले से ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे पहाड़ी इलाक़ों की मुसीबत और बढ़ जाती है। इस बार शिमला में सामान्य से 64 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई जिसका बुरा असर पूरे शहरभर में देखने को मिला।

पर्यटन, शिमला की आय का प्रमुख स्रोत रहा है। जनवरी से जून, 2023 तक राज्य में कुल एक करोड़ छह हजार पर्यटक पहुंचे, जिसमें 36 प्रतिशत शिमला और कुल्लू जिले की यात्रा करने वाले थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समय के साथ शिमला में पर्यटकों की भीड़ कितनी तेजी से बढ़ रही है तथा इसका स्थानीय नागरिकों पर क्या असर पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण, वर्ष 2018 के पर्यटन सीजन में शिमला की स्थानीय जनता पानी की गंभीर समस्या के चलते सड़कों पर आ जाना है। यही नहीं, इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी की किल्लत के चलते पर्यटकों से शिमला न आने की गुहार तक लगा डाली थी। इसके बाद सरकार भी इसे लेकर संजीदा हुई।

शिमला, प्रदेश की राजधानी भी है तो इसके चलते लगभग सभी विभागों के मुख्यालय यहीं पर स्थित हैं। इस वजह से अलग-अलग जिलों की जनता एवं प्रतिनिधियों को शिमला आना-जाना पड़ता है। इससे शहर में लोगों और गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। यही नहीं, शहर में पीक ट्रैफिक में पर्यटकों की भरमार से कारों की औसत गति सिर्फ 10 किमी/घंटा हो जाती है। ऐसे में किसी मरीज़ के लिए समय पर अस्पताल पहुंचने जैसी बातें एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। इससे निजात पाने के लिए पिछले कुछ समय से राजधानी शिमला की क्षमता को लेकर विधानसभा में भी उठीं हैं कि आखिर कैसे शहर पर अलग-अलग विभागों के बढ़ते बोझ को कम किया जाए और कुछ विभागों को राज्य के अन्य जिलों में शिफ्ट किया जाए।

योजना किसी भी कार्य एवं जगह के विकास के लिए सबसे प्राथमिक विषय होता है। शिमला का बुनियादी ढांचा 1979 में तैयार की गई एक अंतरिम विकास योजना पर आधारित है। फरवरी 2022 में, सरकार की ओर से 2041 का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को पेश किया गया था। इस नई योजना का उद्देश्य आने वाले दो दशकों में शहर के विकास की रूपरेखा तैयार करना था। इसमें न केवल सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) का ध्यान रखा जाना था बल्कि शहर का विस्तार किए जाने की जरूरतों के साथ-साथ बदलती परिस्थिति से उपजी चुनौतियों का भी संज्ञान लेना था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक महीने बाद, इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इससे पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। ऐसे में शहर के लिए इसका समाधान कब और कैसे निकल पाएगा? और, कैसे अनियोजित निर्माण, जलवायु परिवर्तन तथा विकास नीतियों में असंतुलन के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर, यह खूबसूरत शहर, शिमला जीत पाएगा और बना रह पाएगा।

—

साल 2023 में, जब बारिश समय से थोड़ा पहले आ गई और सामान्य से अधिक मात्रा में पानी बरस गया तो गंगा नदी का जल स्तर एक सप्ताह के भीतर ही बढ़ गया – आमतौर पर नदी के जलस्तर को इस अनुपात में बढ़ने में लगभग एक महीने का समय लग जाता है। इतनी भारी वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इससे उत्तराखण्ड के हरिद्वार जिले में नौकी बस्ती के नौ घर बह गए। इस इलाक़े में लगभग 100 घर हैं। हालांकि हरिद्वार में बाढ़ कोई नई घटना नहीं है लेकिन चरवाहे और अर्ध-खानाबदोश समुदायों से आने वाले वन गुज्जरों की इस बस्ती नौकी पर इससे पहले बाढ़ का इतना गंभीर असर कभी भी देखने को नहीं मिला था।

वन गुज्जर, इसका दोषी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा चारधाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए बनाई गई रिटेनिंग दीवारों को मानते हैं। इसी बस्ती में रहने वाले यकूफ बताते हैं कि ‘सौ साल से पानी नहीं आया इतना, इस साल बारिश भी बहुत हुई और रास्ता भी बन रहा है। उन्होंने बांध लगाया है, आप देखें तो बाजू से जाने वाली नदी सूखी है और सारा पानी हमारे घरों में आ गया है।’

बाढ़ की स्थिति में संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए एनएचएआई आमतौर पर लक्षित क्षेत्र के मानचित्र को ध्यान में रखता है। इस मामले में भी, उन्होंने पानी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए भूमिगत चैनल बनाये हैं। हालांकि क्षेत्र के आधिकारिक मानचित्र में इस बस्ती का जिक्र नहीं है क्योंकि वन विभाग वन गुज्जरों को इस इलाके का स्थायी निवासी नहीं मानता है। नौकी बस्ती को आधिकारिक तौर पर वन गुज्जर समुदाय से संबंधित क्षेत्र नहीं माना गया है। हालांकि वे भूमि के इस टुकड़े पर अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं।

इस इलाके में बाढ़ की स्थिति दो दिनों तक बनी रही और तीसरे दिन जाकर उन्हें आसपास के गांवों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों से थोड़ी बहुत मदद मिली। इसी इलाके में रहने वाले गुलाम रस्सोल कहते हैं कि ‘सब लोग अपना अपना घर बचाने में जुड़ गये। कोई मिट्टी की बोरियों का बांध लगा रहा है, कोई पानी निकाल रहा है, कुछ लोग सब होने के बाद बाहर आके नदी पल्ली (दूसरी) तरफ मोड़ने की कोशिश में जुड़ गये।’

बाढ़ के बाद, जब आपदा प्रबंधन समिति आई तो समिति के लोग, वन गुज्जरों से मिलने के बजाय आसपास के गांवों में चले गए। यहां तक कि क्षेत्र में बाढ़ राहत कोष से मिलने वाली मुआवजे की राशि इन गांव पंचायतों को दे दी गई। हालांकि इस गांव के लोगों ने भोजन और अन्य संसाधनों से वन गुज्जरों की मदद की थी लेकिन यह समुदाय अब भी सरकार की नजर में अस्तित्वहीन ही बना हुआ है।

निकिता नाइक 2022 इंडिया फेलो रही हैं और आईडीआर की #जमीनीकहानियां की कंटेंट पार्टनर भी हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि वन गुज्जरों के दूध का रास्ता कैसे और क्यों परिवर्तित हो रहा है।

अधिक करें: निकिता के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

दस साल पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसूति (मातृत्व) लाभ का अधिकार दिया गया था। भले ही इसकी शुरुआत प्रति बच्चा मात्र 6,000 रुपये से हुई थी, लेकिन यह अधिनियम का सबसे क्रांतिकारी प्रावधान था। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी भी गर्भवती महिला को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से जुड़ी आकस्मिक स्थितियों का सामना करने के लिए किसी ना किसी प्रकार के सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। बहुत कम विकासशील देशों ने प्रसूति (मातृत्व) अधिकार के प्रति इस तरह के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया है।

यदि इस अधिनियम को लागू किया गया होता और जीडीपी में हो रही वृद्धि के साथ इसके भी लाभ को बढ़ाया गया होता तो, भारतीय महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान लगभग 20,000 रुपये नक़द का लाभ मिलता, जैसा कि तमिलनाडु की गर्भवती महिलाओं को मिलता है। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती कि इस कठिन समय में वे पर्याप्त पोषण, आराम और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें।

इसकी बजाय, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के तहत मिले अपने दायित्वों से बचने का हर संभव प्रयास किया है। पूरे चार वर्षों तक (2013 से 2017), इस अधिनियम से जुड़ा एक भी कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार 2017 में, प्रसूति (मातृत्व) लाभ के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) नाम से एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई। हालांकि इस योजना के तहत, ‘पहले जीवित बच्चे’ के लिए मात्र 5,000 रुपये की धनराशि की सीमा रखी गई है जो तीन किश्तों में दिया जाता है। साल 2020 के शुरुआती दिनों में, कोविड- 19 के आने तक यह सीमित राशि भी दूर की कौड़ी थी।

इस दौरान, लाखों महिलाओं के लिए गर्भावस्था और प्रसव एक कष्टदायक अनुभव ही रहा है। साल 2019 में किए गए जच्चा-बच्चा सर्वे में उत्तर भारत के छह राज्यों में 700 ग्रामीण महिलाओं के साथ सर्वे किया गया। इस सर्वे में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के अभाव और असुरक्षा के खतरनाक स्तर पर होने की बात सामने आई है। पिछले छह महीनों में बच्चे को जन्म देने वाली 364 महिलाओं में से एक चौथाई से भी कम महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सामान्य से अधिक बार पौष्टिक भोजन मिला था। साथ ही, लगभग 40% महिलाओं ने उन दिनों में आराम की कमी की शिकायत की थी। गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना अनुशंसित मानदंड से काफ़ी कम, मात्र औसतन 7 किलोग्राम था। यह स्थिति तब और भी अधिक चिंताजनक हो जाती है जब कई सारी महिलाएं शुरु से ही गंभीर रूप से कुपोषण की शिकार होती हैं। (देखें: 20 नवम्बर, 2021 की इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली में ज्यां द्रेज, रीतिका खेड़ा और अनमोल सोमांची द्वारा लिखा लेख “प्रसूति (मातृत्व) अधिकार: महिलाओं के अधिकार पथभ्रमित हो गये हैं।”)

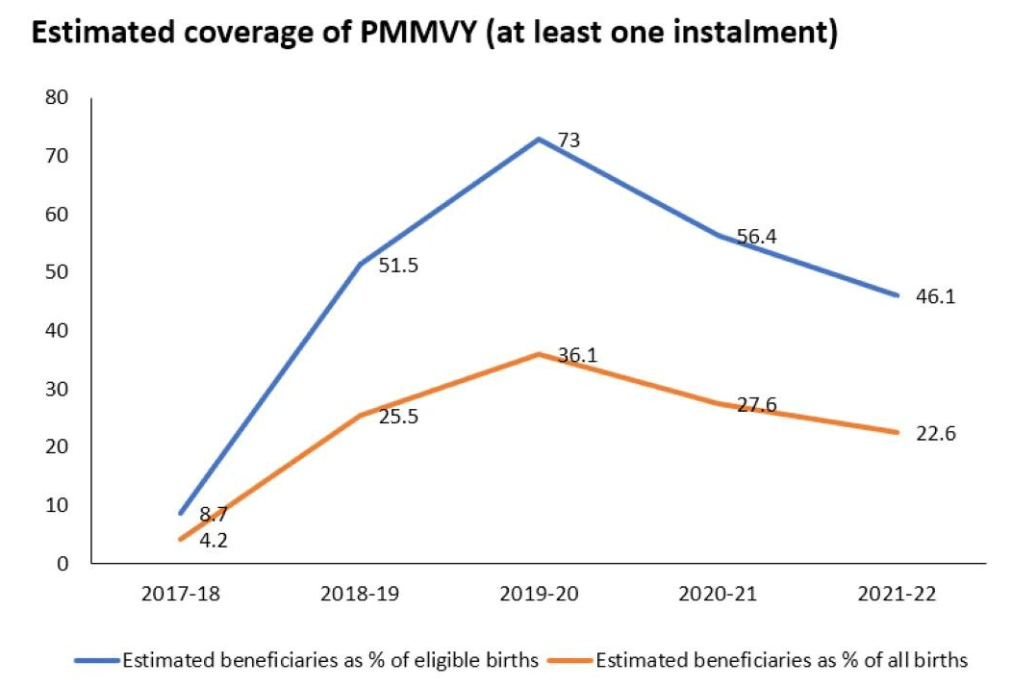

वर्तमान में पीएमएमवीवाई का प्रदर्शन कैसा है? इसके बारे में बता पाना आसान नहीं है क्योंकि पीएमएमवीवाई के पास किसी भी तरह का सार्वजनिक पोर्टल नहीं है जहां से जानकारियां इकट्ठा की जा सकें। इस संबंध में, यह भारत के सामाजिक कार्यक्रमों से अलग दिखता है, और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के सक्रिय प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करता है। हमें पीएमएमवीवाई के विकास से जुड़े सबसे मूल आंकड़ों के लिए भी आरटीआई के प्रश्नों का सहारा लेना पड़ा। जनवरी 2023 में (प्रश्नों को जमा किए जाने के चार महीने बाद), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी सबसे नई प्रतिक्रिया में पीएमएमवीवाई के पिछले कुछ वर्षों के प्राप्तकर्ताओं की राज्य-वार और वर्ष-वार सूची को शामिल किया है।

इन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 के अंत तक पीएमएमवीवाई के तहत जो भी सीमित प्रगति हुई थी, वह कोविड-19 संकट के दौरान काफी हद तक कोविड-19 [से] पहले की स्थिति में पहुंच गई थी। 2019-20 में 96 लाख महिलाओं को पीएमएमवीवाई के तहत मिलने वाले कुछ लाभ प्राप्त हुए थे, लेकिन इनकी संख्या 2020-21 में 75 लाख और 2021-22 में 61 लाख पर पहुंच गई – [यानी] दो वर्षों में लगभग 40% की गिरावट।

इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, प्रति हजार 19.5 की जन्म दर (2020 के लिए सैंपल पंजीकरण प्रणाली अनुमान) और कुल जनसंख्या को 140 करोड़ मानने की स्थिति में, आज भारत में जन्म लेने वालों की वार्षिक संख्या लगभग 270 लाख होनी चाहिए। इनमें से बमुश्किल 23% जन्म 2021-22 में पीएमएमवीवाई के तहत कवर किए गए थे (चार्ट देखें)। यदि हम आशावादी होकर मान भी लेते हैं कि औपचारिक सेक्टर में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का अन्य 10% हिस्सा भी प्रसूति (मातृत्व) लाभ योजनाओं में शामिल है, फिर भी यह कुल जन्म के एक तिहाई से भी कम ही होगा।

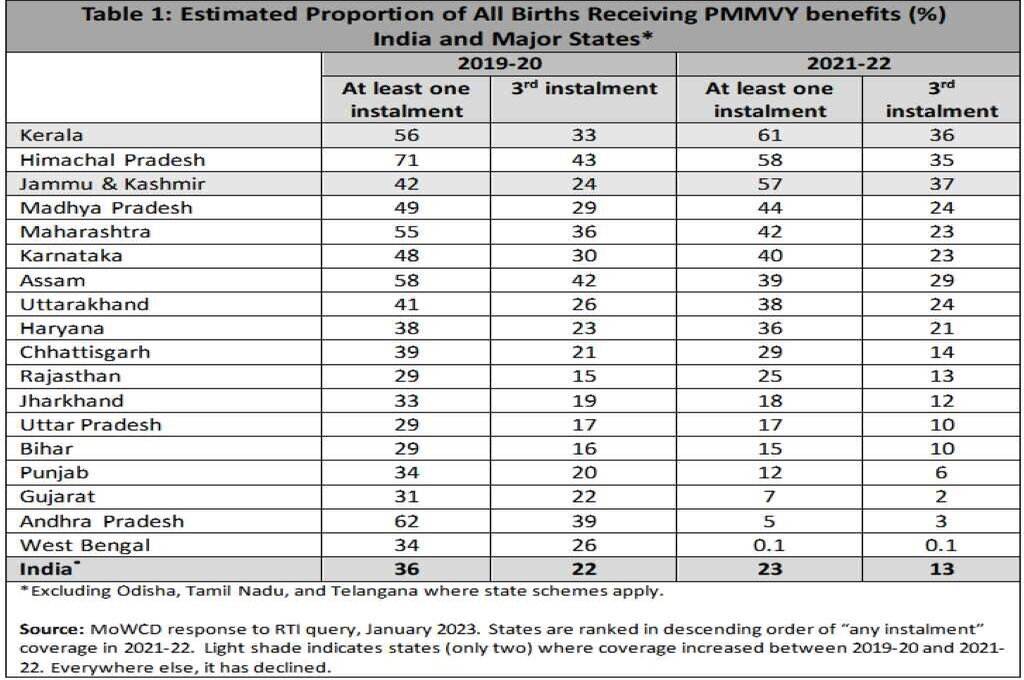

पीएमएमवीवाई के ये आंकड़े उन माताओं की संख्या को दर्शाते हैं जिन्हें तीन में से कम से कम एक किस्त मिली है। यदि हम अपना दायरा बढ़ाते हैं और तीनों किस्त मिलने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब, इसके तहत आने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। 2021-22 में, पीएमएमवीवाई की तीसरी किस्त प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 35 लाख थी – जो वार्षिक जन्म-दर का लगभग 13% है। तालिका- 1 में राज्य-वार आंकड़े दर्शाये गये हैं। 2019-20 और 2021-22 के बीच, केरल और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के सभी प्रमुख राज्यों में पीएमएमवीवाई कवरेज में गिरावट आई। पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना ठप पड़ चुकी है। ऐसा शायद ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की तरह ही इस योजना का भी केंद्र-राज्य विवाद का शिकार हो जाने के कारण है? 2021-22 तक पीएमएमवीवाई अन्य कई अन्य राज्यों में भी लगभग ठप हो गई, जिसमें गुजरात जैसे कुछ “डबल इंजन” सरकार वाले राज्य भी शामिल थे। अधिकांश राज्यों में अधिकांश महिलाओं को तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है।

हम अपने लक्ष्य को बदल कर अपना ध्यान पहले (बच्चे के) जन्म पर केंद्रित कर सकते हैं, जो पीएमएमवीवाई का आधिकारिक लक्ष्य है। जब प्रजनन दर प्रति महिला दो बच्चा है, और ज्यादातर महिलाएं कम से कम एक बच्चे को जन्म देती हैं, जैसा कि आज भारत की स्थिति है, उस स्थिति में पहले बच्चे का जन्म ही सभी बच्चों के जन्म का आधा हिस्सा होता है। इसलिए यदि हम सूचकांक में सभी बच्चों के जन्म के बदले पहले बच्चे का जन्म रखते हैं तो उस स्थिति में लाभ प्राप्तकर्ता का आंकड़ा लगभग दोगुना हो जाएगा (चार्ट देखें)। हालांकि, इस स्थिति में भी यह बहुत कम है और 2021-22 में ‘कम से कम एक किस्त प्राप्त महिलाओं’ की संख्या मात्र 46% और तीसरी किस्त प्राप्त महिलाओं की संख्या 26% ही है।

इस बात की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है कि 2022-23 में पीएमएमवीवाई कवरेज में तेज विस्तार होगा। दरअसल, सामर्थ्य पैकेज (जिसका पीएमएमवीवाई मुख्य घटक है) पर केंद्रीय व्यय 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मुश्किल से 10% अधिक था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रसूति (मातृत्व) लाभ के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष लगभग 14,000 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में प्रति वर्ष बमुश्किल 2,000 करोड़ रुपये की राशि मिलती है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है।

2020-21 और 2021-22 में पीएमएमवीवाई को लगा झटका, कोविड-19 संकट के कुप्रबंधन का संकेत है। पीएमएमवीवाई मात्र एक नकद हस्तांतरण योजना है, इसके इतने बुरी तरह बाधित होने का कोई भी कारण नहीं है। और निश्चित रूप से 2022-23 में भी इस व्यवधान का कुछ ख़ास कारण नजर नहीं आता है।

इस असफलता की जड़ें इस तथ्य में निहित हैं कि सार्वजनिक नीतियों और चुनावी राजनीति में गर्भवती महिलाओं का महत्व बहुत कम है। “प्रसूति (मातृत्व) लाभ को सार्वभौमिक बनाने के वास्तविक प्रयास से हलचल मच सकती थी।” इसके बदले, केंद्र सरकार ने एक ऐसी लचर योजना की शरण ली जो वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाई। तीन मौक़ों पर, वित्त मंत्री ने प्रसूति (मातृत्व) लाभ पर होने वाले खर्च को बढ़ाने की 60 भारतीय अर्थशास्त्रियों की अपील को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी इस जड़ता को चुनौती देने के बहुत कम प्रयास किए हैं। इसका परिणाम यह है कि एक और दशक के लिए महिलाएं प्रसूति (मातृत्व) लाभ अधिकारों से वंचित रही हैं।

—

यह लेख मूल रूप से दी इंडिया फोरम पर प्रकाशित हुआ था।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

आमतौर पर यह माना जाता है कि बच्चों को सिखाना–बताना और समय–समय पर इसकी परख करते रहना ही, शिक्षक की प्रमुख ज़िम्मेदारियां हैं। स्वाभाविक है कि यह परख, छमाही–वार्षिक परीक्षा या सतत शैक्षणिक मूल्यांकन के जरिए की जाती है। लेकिन क्या सिखाने और परखने के इस चक्र के बीच में भी कुछ आता है?

अक्सर बच्चों का शैक्षणिक मूल्यांकन करते हुए हम देखते हैं कि किसी बच्चे को अमुक विषय में कितने नम्बर मिले, या वह सारे प्रश्नों के जवाब दे पाया या नहीं। हम यह भी देखते हैं कि वह सिखाई-बताई गई बातों को कितना याद रख पाया और जो लिखना सिखाया गया था, उसे किस हद तक सही-सही लिख पाया? कुछ मामलों में थोड़ा आगे बढ़कर हम यह देख लेते हैं कि वे कौन से प्रश्न थे जो बच्चे ने छोड़ दिए हैं या किन प्रश्नों की वजह से उसे कम नम्बर मिले हैं। लेकिन यह सब करते हुए हम अक्सर उन कारणों पर गौर नहीं करते हैं जिनकी वजह से कोई बच्चा प्रश्नों को छोड़ देता है, जैसे कि क्या प्रश्न छोड़ने की वजह उसके द्वारा पढ़ाई-लिखाई में की गई कमी है या उसकी समझ ही कम है? इससे जुड़ी दूसरी ज़रूरी बात जो आमतौर पर नहीं होती दिखती है, वह है इस विषय पर बच्चे से विस्तृत संवाद। इस संवाद की कितनी जरूरत है और क्या यह संवाद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर किया जा सकता है? बच्चों के साथ काम करते हुए जब हमने इन बातों पर गौर किया तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई और यही वह कड़ी है जो सिखाने और परखने के चक्र से ग़ायब दिखती है।

राजस्थान के कई जिलों में काम करने वाली समाजसेवी संस्था सेवा मंदिर, हर साल स्कूल जाना छोड़ चुके (शालात्यागी) बच्चों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन करती है। इन शिविरों का आयोजन साल में तीन बार किया जाता है जिसमें 150 से 200 बच्चे शामिल होते हैं। इन शिविरों में बतौर शिक्षक जुड़ने के चलते, ऐसे कई मौके मिलते हैं जहां बच्चों के सीखने-सिखाने के आयामों को बहुत क़रीब से और बारीकी से देखा-समझा जा सकता है। ऐसे कुछ अनुभवों के यहां पर साझा करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को उनकी परीक्षा में मिलने वाले नंबरों से अलग करके देख सकें।

शिविर के दौरान, बच्चों के सतत मूल्यांकन की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। हम क्रम से सभी विषयों (हिंदी, गणित, अंग्रेजी) के प्रश्नों पर बच्चों के साथ बात करते हैं। हर बच्चे के जवाब अनुसार संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान, एक शिक्षक ने बच्चों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें जांची हुई कापियां दे दीं और कहा कि अब वे खुद अपनी कापियां दुबारा जांचें और देखें कि उन्हें कितने नम्बर मिले हैं और क्यों? लगभग पौन घंटे तक 25 बच्चों ने अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया और साथ में बैठे दूसरे बच्चों की कापियों को भी देखा। बच्चों ने इस पर आपस में बात की और यह भी देखा उन्होंने जिन प्रश्नों को छोड़ दिया था, उनके कई साथियों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न पहचानने, उसे समझने और हर प्रश्न पर थोड़े समय रुक कर देखने की बात की। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तो इस पर बच्चों के जवाब कुछ इस तरह थे – ‘प्रश्नपत्र जल्दी पूरा करना था’ या ‘यह प्रश्न हम देख नहीं पाए’ या ‘घंटी लगने से पहले सारे प्रश्न करने थे नहीं तो छूट जाता’ और कुछ ने तो ‘भूख लगी थी’ जैसे कारण भी गिनाए।

क्या प्रश्न छोड़ने की वजह उसके द्वारा पढ़ाई-लिखाई में की गई कमी है या उसकी समझ ही कम है?

इन प्रश्नों पर चर्चा के दौरान एक दिलचस्प बात देखने को मिली जिसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हिंदी के प्रश्नपत्र में एक प्रश्न में पहाड़ का चित्र बना था जिसे देखकर आकृति का नाम लिखना था। सभी बच्चों ने इसके अलग-अलग जवाब लिखे थे। इन जवाबों में ‘पहाड़’ ‘पाहाड़’ ‘पाहड़’ ‘पहाड़े’ शामिल थे। इस क्रम में शिक्षक ने उन सभी बच्चों को बुलाया और उनके जवाबों कारण जानने की कोशिश की कि बच्चों ने वह शब्द क्या सोचकर लिखा था? सबसे पहले जिस बच्चे को बुलाया गया था, उसने लिखा था – ‘पाहाड़’। जब शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि क्या यह जवाब सही है? लगभग एक तिहाई बच्चों ने हाथ उठाकर कहा कि ‘हां, सही लिखा है।’ इस पर शिक्षक ने बच्चों से कहा कि ‘एक बार इस आकृति का नाम जोर से बोलकर देखो तो सभी बच्चों ने तेज आवाज में एक स्वर में बोला – पाहाड़।

बच्चों के इस जवाब मुख्य कारण यह था कि वे अपनी बोलचाल की भाषा में पहाड़ को पाहाड़ ही बोलते हैं। इसलिए उन्होंने पाहाड़ ही लिखा और उसे सही भी मान रहे थे। वहीं, जिन बच्चों ने जवाब में ‘पहाड़े’ लिखा था, उनका कहना था कि चित्र में पहाड़ कुछ ऐसे बना था जिसमें पहाड़ की एक से ज्यादा चोटियां दिख रही थीं, इसलिए उन्होंने बहुवचन में जवाब लिखा। और, जिन बच्चों ने ‘पहाड’ लिखा था, उन्होंने बताया कि वे ड और ड़ के अंतर को नहीं समझ रहे थे। चित्रों को देखकर नाम लिखने से जुड़े अन्य प्रश्नों और वाक्य में शब्दों को सही क्रम से जमाने के जवाबों में भी बच्चों ने कुछ इसी तरह की ग़लतियां की थीं। इससे हमें यह समझ आया कि बच्चे जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते भी हैं। इस अनुभव के बाद शिक्षकों में यह सहमति बनी कि स्थानीय भाषा को हिंदी से जोड़ना जरूरी है। हमने यह भी तय किया जिन प्रश्नों के जवाब बच्चों ने स्थानीय भाषा में दिए हैं, उनके लिए कॉपी जांचते हुए, उन्हें पूरे अंक दिए जाएं।

बच्चों से आगे हुई चर्चा के दौरान, उनका यह भी कहना था कि ‘मेरा तो एक ही नाम है लेकिन सूरज और चांद के इतने सारे नाम क्यों हैं?’ या फिर, पहाड़ या पानी को और किन नामों से बुलाया जाता है। बच्चों के बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले नाम और किताब में लिखे गए नामों में किस तरह का फर्क है। इस तरह के तमाम सवाल-जवाबों के जरिए शिक्षक ने उन्हें यह समझना सिखाया कि प्रश्नपत्र में यह कैसे पहचाना जाए कि वहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न में ही वे निर्देश होते हैं जो बताते हैं कि उन्हें जवाब में क्या लिखना है। साथ ही, यह भी कि प्रश्न एक ही होता है लेकिन उसके जवाब देने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं।

इन सारे अलग-अलग प्रश्नों पर बात करते हुए आखिरी में बच्चों के साथ इस बात पर एक सफल चर्चा हो सकी कि प्रश्नपत्र को ध्यान से पढ़कर हल करना जरुरी है। ऐसा करके हम कैसे अपने सवालों को सही तरीके से हल कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय किया गया अवलोकन शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि बच्चों के सीखने के अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं। यह उनके और अन्य शिक्षकों के लिए अपनी शैक्षणिक पद्धतियां बनाने में मददगार होते हैं।

बच्चों की कल्पनाशीलता व विषय-वस्तु से सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया उनके वातावरण से जुड़े होते हैं।

जैसे हमने देखा कि कई बार बच्चों के दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले शब्द और उसके मानक हिंदी उच्चारण में काफी फर्क होता है। इसकी वजह से जब बच्चे अपनी उच्चारण शैली में जवाब देते या लिखते हैं तो कई बार उन्हें मात्राई दोष की तरह देखा जाता है। यह माना जाता है कि बच्चे को लिखने और मात्रा ज्ञान पर काम करने की जरुरत है। कई बार उसे पूरी तरह गलत मान लिया जाता हैं तो कई बार आधा सही और आधा गलत। इसके साथ ही बच्चों द्वारा रंगों की पहचान, रंगों के नामों की पहचान और उन्हें लेकर स्पष्टता में भी अंतर दिखाई पड़ता है।

अलग-अलग बच्चों की अपनी कल्पनाशीलता व विषय-वस्तु से सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया और उनका तरीका, उनके दैनिक जीवन और वातावरण से जुड़े होते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि कुछ प्रश्न, कुछ बताये या पूछे गए उदाहरण बच्चों ने शायद पहले कभी देखे-सुने ही न हों। ऐसे में उससे जुड़ पाने में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वे कही जा रही बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। शिक्षकों को सिखाने की प्रक्रिया इन तमाम बातों को शामिल करने की जरूरत होती है। सीखते हुए वे विषय और अवधारणा को जितना अपने आप से जोड़कर देख पाएंगे, सीखना उनके लिए उतना ही आसान और मज़ेदार होगा।

इसके अलावा, हर बच्चे के प्रश्न समझने और जवाब देने का तरीका अलग होता है। कई बार बच्चे प्रश्नपत्र में प्रश्न इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्णविराम जैसे चिन्हों की समझ नहीं होती है। इन सारी बातों और अनुभवों से साफ होता है यदि बच्चों को प्रश्न समझ में आ जाये और उनके पूर्व ज्ञान, संदर्भ और वातावरण को शिक्षक/मूल्यांकनकर्ता समझे तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया रुचिकर बनेगी। और, बच्चा भी अपना पूरा प्रयास करेगा कि वह अपनी समझ और ज्ञान को सामने रख सके।

—

फरवरी 2019 में भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और किसानों की आय दोगुनी करने के दोहरे उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों की बंजर भूमि पर सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाते हैं। योजना का उद्देश्य है कि इन सोलर प्लांटों से पैदा होने वाली बिजली को वितरन कंपनियों को बेचने से किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। इस योजना के तहत देशभर में साल 2022 के अंत तक सौर ऊर्जा की 30,800 मेगावाट क्षमता स्थापित करना का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसका क्रियान्वयन प्रभावित होने से यह समयसीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खेती का काम करने वाले राजेंद्र सिंह कहते हैं कि ‘साल 2020 में मैंने अपनी जमीन पर 0.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए आवेदन किया था। तब से लेकर अब तक मैं काग़ज़ी कार्यवाही में ही उलझा हुआ हूं। उस वक्त प्लांट की लागत करीब 3.5 करोड़ के आसपास थी। अब यह बढ़ कर करीब 4.5 करोड़ हो गई है।’ वे आगे जोड़ते हैं कि ‘राजगढ़ के गांगोरनी गांव में मेरी पांच एकड़ जमीन है। अब सरकारी बैंक नई लागत पर लोन देने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना हैं कि पुरानी कीमत पर ही लोन दिया जाएगा। वहीं प्राइवेट बैंक फाइनेंस नहीं करना चाहते हैं।

राजेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीदने का पावर पर्चेज एग्रीमेंट भी साइन कर चुके हैं। उनकी ज़मीन पर सोलर पावर प्लांट लग जाने के बाद ऊर्जा विकास निगम 3.07 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा।

रायसेन जिले के किसान शुभम राय ने 2020 में सोलर प्लांट का आवेदन दिया था। राय बताते हैं कि ‘मेरा कंपनी से बिजली खरीदी का एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन अब बैंक फाइनेंस करने को तैयार नहीं हैं। मैं अपनी चार एकड़ की जमीन पर एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाना चाहता था। मंजूरी मिलने में ही दो साल लग गए और इतने समय में लागत में एक करोड़ का इजाफा हो गया है। यदि प्लांट लगवा भी लिया तो मुझे प्लांट के मेंटेनेंस और सुरक्षा के लिए चौकीदार आदि का खर्चा उठाना पड़ेगा। लोन के साथ इन चीज़ों का खर्चा देखें तो प्लांट शुरूआत के 13-14 सालों में मेरे लिए कोई आमदनी पैदा नहीं करेगा।’

जब से किसानों ने प्लांट के लिए आवेदन किया है, उस दौरान जीएसटी भी पांच से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। किसान अपनी परेशानी का जिम्मेदार धीमी दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को ठहराते हैं। यदि लागत कम होने पर वे अपना प्लांट लगवा पाते तो उनकी यह स्थिति नहीं होती। उनकी मांग है कि उनसे खरीदी गई बिजली की प्रति यूनिट कीमत नई लागत के मुताबिक बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है?

सनव्वर शफ़ी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और भोपाल, मध्य प्रदेश में रहते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें क्यों जैसलमेर के किसानों को सोलर प्लांट नहीं चाहिए।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।