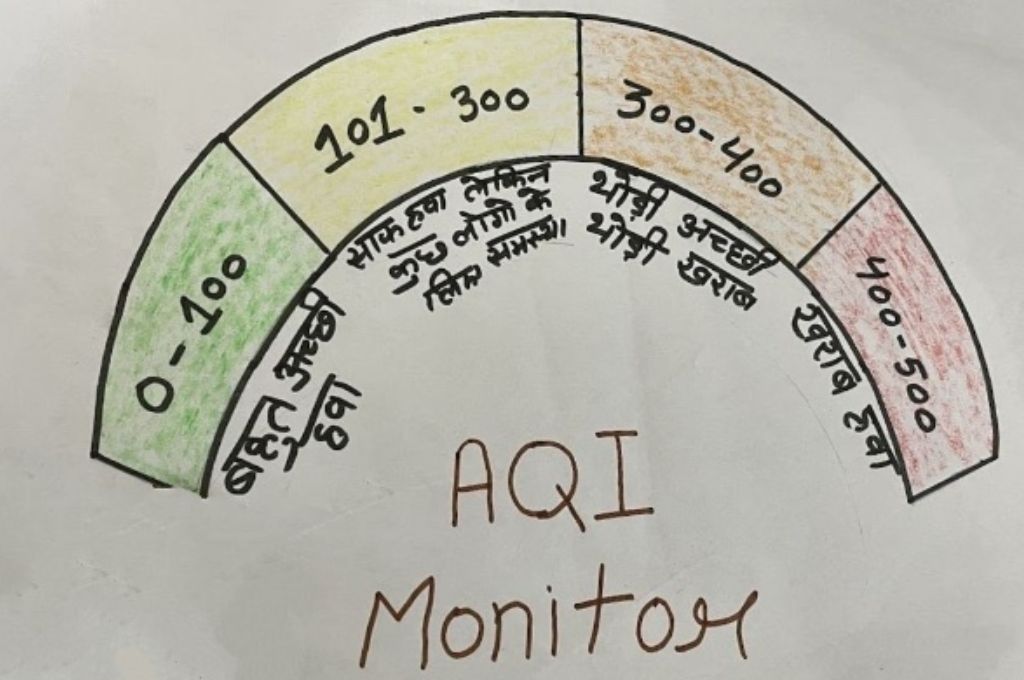

निज़ामुद्दीन, दिल्ली के एक निम्न आय वाले इलाक़े में स्थित चिंतन लर्निंग सेंटर में बच्चों को ‘हवा हवाई’ शीर्षक वाली एक कॉमिक बुक से जलवायु परिवर्तन के बारे में सिखाया जाता है। किताब में छह साल की छात्रा चमकी और हवा का प्रतिनिधित्व करने वाली हवा हवाई को दिखाया गया है। बच्चे जानते हैं कि हवा की गुणवत्ता में ख़राबी आने से हवा हवाई दुखी हो जाती है। दरअसल गुणवत्ता में कमी आने से उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वे हवा हवाई की इस स्थिति से खुद को जोड़ पाते हैं क्योंकि दिल्ली के प्रदूषित वातावरण में बाहर निकल कर खेलने पर उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है।

10 साल के समीर और नौ साल की आनंदी के लिए हवा एक स्थान घेरने वाली वास्तविक चीज है जिसका अपना वजन भी है। वे इसका प्रदर्शन गुब्बारे वाले प्रयोग से करते हैं। वे समझते हैं कि हवा एक नेमत है जिसकी अपनी चुनौतियां भी हैं – वे इससे जीवित रहने के लिए सांस ले सकते हैं, अपने कपड़े सुखा सकते हैं और इसके कारण ही अपनी पतंग उड़ा सकते हैं। लेकिन, जब यह प्रदूषित हो जाती है तब इससे उनकी आंखें जलने लगती हैं। चमकी के चाचा साइकल से काम पर जाते हैं और हवा प्रदूषण के स्तर को कम करने में उनकी मदद करते हैं। चमकी के चाचा से प्रभावित होकर स्कूल से वापस लौटने के बाद ये बच्चे अपने माता-पिता को हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय बताते हैं।

इस इलाक़े में बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम बन रहे हैं। बच्चों के विकास पर काम करने वाली एक समाजसेवी संस्था, सेसमी वर्कशॉप इंडिया की इस पर्यावरण शिक्षा पहल के तहत ये बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और वापस लौटकर अपनी मांओं को बता रहे हैं। उनकी माएं उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को सुनती भी हैं। फिर, ये महिलाएं अपने पतियों को घर चलाने में छोटे-मोटे बदलाव लाने के लिए मना लेती हैं।

रानी इस इलाक़े में परचून की दुकान चलाती हैं। उनका बेटा अर्शन भी इन कक्षाओं में जाता है। वे बताती हैं कि ‘मैं पहले चूल्हे पर पानी गर्म करती थी लेकिन बच्चों ने मुझे ऐसा करने से रोका क्योंकि यह पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। हम जानते थे कि इससे भविष्य में हमारे आंखों की रौशनी प्रभावित हो सकती है। गैस बहुत महंगा होने के कारण हम लोग तब भी चूल्हा ही इस्तेमाल करते थे। पर फिर बच्चे कहने लगे तो मैंने सोचा, छोड़ो! एलपीजी अब भी बहुत महंगा है लेकिन हम अपने बच्चों को ना कैसे कह सकते हैं।’

इसी इलाक़े में रहने वाली शहाना बताती हैं कि ‘बच्चे जो भी अपनी क्लास में सीखते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं – हम जो कूड़ा जलाते हैं उससे बीमारियां फैलती हैं और हम इससे निकलने वाला धुएं को अपने सांस के रूप में लेते हैं। हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। जो हमें नहीं पता वह बच्चों को पता होता है, बच्चे हमें आके बताते हैं। चूल्हा जला लिया, कूड़ा जला दिया, उससे प्रदूषण तो फैल ही रहा है। पता चला तो हमने बंद कर दिया।’

वे आगे जोड़ती हैं ‘अब सुधार दिख रहा है, बीमारी भी दूर हो गई है इससे। ज़्यादा सफ़ाई रखते हैं, सब बदला है। जैसे बच्चों में आया है बदलाव वैसे हम में भी बदलाव आ गया है।’

जैसा कि आईडीआर को बताया गया। रानी परवीन निज़ामुद्दीन में परचून की एक दुकान चलाती हैं। शहाना निज़ामुद्दीन में रहने वाली एक घरेलू महिला है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे युवा मानचित्रकार ओडिशा के चक्रवात-प्रवण गांवों की मदद कर रहे हैं।

बिहार के हरियाडीह गांव में काली मंदिर के बाहर गांछ (रेतीले कुंज) में महिलाओं का एक समूह पेड़ों की छांव में बैठकर बीड़ी बना रहा है। गांव की एक निवासी मीरा देवी* बताती हैं कि गांव की सभी महिलाएं यह काम करती हैं। ‘और हमारे पास करने को है ही क्या?’

सुमन देवी इसमें तत्परता से अपनी बात जोड़ती हैं औऱ कहती हैं कि ‘हम जानते हैं कि बीड़ी लोगों की सेहत के लिए ख़राब है, हर तरह की समस्याओं की जड़ है। लेकिन जब तक सरकार हमें कुछ और काम नहीं देती है तब तक हम और क्या करें?’ जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे बीड़ी पीने वाली किसी महिला को जानती हैं? तो वे सब हंसने लगीं। जवाब में रूपल देवी* ने कहा ‘केवल पुरुष ही पीते हैं।’

इनमें से किसी भी महिला को यह याद नहीं है कि उन्होंने बीड़ी बनाना कब शुरू किया था। अपनी-अपनी उम्र तक याद करने में परेशान होती हुई इन महिलाओं ने कहा कि वो बहुत बुरा समय था। लेकिन उन सभी को यह जरूर याद था कि सबसे पहले किस दर पर उन्होंने बीड़ी बेची थी। प्रेरणा देवी* बताती हैं कि ‘मैं तब से बीड़ी बना रही हूं जब 1,000 बीड़ी के 8 रुपए मिलते थे।’ आज उन्हें ठेकेदार 1,000 बीड़ी के 100 रुपए देता है।

यह बात बहुत जल्द ही स्पष्ट हो गई कि इनमें से अधिकांश महिलाएं अनुसूचित जाति से आती हैं औऱ इनमें से कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसके परिवार के पास थोड़ी-बहुत ज़मीन हो। गांव में खेती के मौसम में मज़दूरी करने पर अच्छे पैसे मिल जाते हैं लेकिन यह काम मौसमी होता है। नतीजतन, बाक़ी समय इनके पास आजीविका का कोई और ऐसा विकल्प नहीं होता जिससे ये अपना गुज़ारा और घर-परिवार की देखभाल कर सकें।

महिलाओं का दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच शुरू होता है। वे अपना घर साफ़ करती हैं, बर्तन धोती हैं, खाना पकाती हैं और अपने बच्चों को तैयार करती हैं। अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ये बीड़ी बनाने की चीजें इकट्ठा करती हैं और गांछ की ओर निकल जाती हैं।

महिलाएं अपने सामने आने वाली रोज़ाना की चुनौतियों के बारे में भी मुझसे बात करती हैं। रूपा कहती हैं कि ‘हम 1,000 बीड़ी देते हैं लेकिन हमें शायद ही कभी 80 रुपए से ज़्यादा मिलता है। ठेकेदार बहुत ही आसानी से लाल पत्तियों वाली या जरा छोटी-बड़ी हो गई बीड़ियों को लौटा देता है।’ प्रेरणा यहां जोड़ती हैं कि ‘लेकिन वह कभी उन ख़राब बीड़ियों को हमें वापस नहीं लौटाता है और न ही उन्हें हमारे सामने फेंकता है।’ वे यह जानती हैं कि बेहतर गुणवत्ता वाली बीड़ियों को ब्रांडनेम के साथ और बी-ग्रेड बीड़ियों को किसी लेबल के बिना, स्थानीय बाजार में बेचा जाता है।

चूंकी महिलाओं को कच्चा माल तौलकर दिया जाता है न कि गुणवत्ता के आधार पर, इसलिए कई बार उन्हें ऐसी पत्तियां मिल जाती हैं जिनसे बीड़ी नहीं बन सकती है। और अगर वे एक निश्चित तौल में एक हज़ार बीड़ियां नहीं बना पाती हैं तो उन बीड़ियों को ब्लैक में बेचने या चुराने का आरोप भी लगता है।

महिलाएं बताती हैं कि एक ही मुद्रा में बैठकर दिन के आठ से दस घंटे काम करना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। शरीर में दर्द एवं आंखों का कमजोर होना एक आम शिकायत है। दर्द की गोलियां थोड़े समय के लिए ही राहत देती हैं। कभी-कभी एक ही काम करने से वे परेशान हो जाती हैं। सुमन का कहना है कि ‘मन ऊब जाता है। मैं थक जाती हूं। हम एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं लेकिन इससे एक दिन की दिहाड़ी का नुक़सान हो जाएगा।’

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नामों को बदल दिया गया है।

देवाश्री सोमानी 2021 इंडिया फ़ेलो हैं। इंडिया फेलो #ज़मीनीकहानियां के लिए आईडीआर का कंटेंट पार्ट्नर है। मूल लेख यहां पढ़ें।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे असम के पोषण उद्यान समुदाय के लोगों को स्कूल की ओर वापस ला रहे हैं।

अधिक करें: इनके काम को विस्तार से जानने और अपना समर्थन देने के लिए लेखक से [email protected] पर सम्पर्क करें।

मैं अजमेर, राजस्थान के श्रीनगर ब्लॉक की रहने वाली हूं। यहां, अपने पति के गांव हाथीपट्टा मैं दुल्हन बनकर आई थी। मुझे याद है कि जब हम गांव पहुंचने वाले थे, तब मुझसे कहा गया कि मैं पिकअप ट्रक से उतर जाऊं। उस जगह से गांव की सीमा तक पहुंचने के लिए हमें लगभग एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। उस समय रात के लगभग 8 बजे थे। मुझे यह सब कुछ थोड़ा अटपटा लगा लेकिन मैंने उस समय कुछ भी नहीं कहा।

बाद में मेरी भाभी ने मुझे बताया कि गांव की सभी औरतें ऐसा ही करती हैं। मोटरसाइकल या रिक्शा से सवारी करते समय भी उन्हें उतरना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे गर्भवती हैं या बीमार हैं या फिर बुजुर्ग। सभी महिलाओं को गांव आने के लिए लगभग एक किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है। भाभी ने बताया कि सभी महिलाएं ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि कई सदी पहले एक बाबा ने गांव वालों से कहा था कि यहां की सभी महिलाओं को गांव आते-जाते समय पैदल ही चलकर जाना चाहिए। समय के साथ लोगों ने इस बाबा को ईश्वर जैसा सम्मान देना शुरू कर दिया और उनके नाम का एक मंदिर भी बनवा दिया।

कई सालों तक धर्म के नाम पर मैंने भी इस असुविधा को झेला। लेकिन साल 2019 में काम के सिलसिले में मैं कोरो (CORO) नाम की एक समाजसेवी संस्था से जुड़ी। यह संस्था महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामाजिक रीतियों को बदलने के लिए काम करती है। मेरे लिए गांव से आना-जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए मैंने अपने पति को समझा कर उनसे एक स्कूटर ख़रीदवा लिया। लेकिन जैसा कि गांव की प्रथा थी मेरे पास गांव में स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं थी। तभी मैंने सोचा कि मुझे महिलाओं के साथ भेदभाव वाले इस सदियों पुरानी प्रथा को बदलने के लिए कुछ करना होगा।

पहली बार तो मैं स्कूटर को घसीटते हुए गांव में घुसी, फिर मैंने उसे छोड़ने और नीचे गिरने का नाटक किया। मैंने अपने घरवालों से कहा कि इस स्कूटर का वजन बहुत अधिक है। तब से गांव से बाहर जाते समय और गांव में प्रवेश के समय स्कूटर को लेकर आने-जाने की ज़िम्मेदारी मेरे पति के कंधों पर आ गई। एक महीने के अंदर ही वे इस काम से ऊब गए और मुझे मेरा स्कूटर थमा दिया। लेकिन मेरे आसपास के परिवारों को अब भी ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान के ख़िलाफ़ जा रही हूं। इसलिए मैंने अपनी योजना में कुछ बदलाव किए और मदद के लिए हथाई (सार्वजनिक जगह जहां पर लोग पंचायत के लिए नियमित रूप से इकट्ठे होते हैं) पर बैठे पुरुषों को कहना शुरू कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी वे भी हर दिन मेरे बुलाए जाने से और मेरी मदद करने से थकने लगे।

जल्द ही, मुझे गांव के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर स्कूटर चलाने की अनुमति मिल गई। और ऐसा करने वाली मैं पहली महिला थी। अब बाकी महिलाएं भी गाड़ियों से ही आना-जाना करती हैं। लेकिन वे अब भी दूसरों से छिपकर रात के समय में ही ऐसा करना पसंद करती हैं।

सुनीता रावत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुनीता विभिन्न असमानताओं को दूर करके और संवैधानिक मूल्यों की वकालत करके एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि वाघरी जनजाति की उल्टी दहेज प्रथा महिलाओं को कैसे नुकसान पहुँचाती है।

मैं जिस समाजसेवी संस्था के साथ काम करती हूं, उसने साल 2019 में, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के कुछ गांवों में महिला किसानों और कृषि-उद्यमियों के साथ एक सैम्पल सर्वे किया। हम ने ज़िले की 100 महिलाओं के साथ इस सर्वे को शुरू किया था। यह आंकड़ा आगे चलकर 5,000 महिलाओं तक पहुंच गया जिसमें पूरे महाराष्ट्र राज्य की महिलाएं शामिल थीं।

नेतृत्व के पायदान पर उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए हमारे पास सवालों की एक लम्बी सूची थी, फिर चाहे वह ग्रामीण-स्तर की नेता हों और ज़िला-स्तर की आदि। इसके बाद हमने उनकी क्षमता के मुताबिक नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में उनकी मदद की। उदाहरण के लिए, यदि कोई अब अपनी समस्याओं को ग्रामीण-स्तर के प्रशासन के सामने उठाने में सक्षम है तो हम उसे इस लायक़ बनाते हैं ताकि वह ज़िला-स्तर पर भी यह काम कर सके।

हम ने कई ऐसे सवाल भी उन्हें भेजे जिसमें उन्हें अपनी बचत के बारे में भी बताना था। सालों से हम लोग हमारे महिला नेताओं को भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते थे कि इस आर्थिक लक्ष्य की पूर्ति में हमारी महिला नेता कहां तक आगे बढ़ी हैं। हमें पता चला कि वे बैंक के बचत खातों में बचत कर रही हैं और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर रही हैं, एलआईसी की पॉलिसी ख़रीद रही हैं और साथ ही नक़द को सोने में बदल रही हैं। महिलाएं अपने सोने के गहनों को छोड़कर बाक़ी सभी प्रकार के बचत की जानकारी देने में आगे थीं। जब हमने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका कहना था कि “हमें इस बात की जानकारी क्यों चाहिए कि उनके पास सोने के कितने गहने हैं?” बातचीत ज़ारी रखते हुए, जब हम थोड़ी गहराई में गए तब हमें अहसास हुआ कि ये महिलाएं सोने के रूप में की गई ये बचत अपने पतियों से छुपाकर करती हैं। कुछ महिलाओं का कहना था कि उनकी ये बचत बच्चों की शादियों के लिए हैं और उनके पति इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे।

हमने फ़ौरन ही अपने अंतिम सर्वे से सोने की जानकारी से जुड़े सवाल को हटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ऐसी जानकारी इकट्ठा करने पर जोर नहीं देना चाहते थे जिसे साझा करने में हमारा समुदाय असहज था। भले ही एक जवाब कम मिला हो लेकिन उस कवायद से हमने बहुत कुछ सीखा।

दीपाली काकासाहेब थोडसरे, मंजिरी सखी प्रोड्यूसर कंपनी की निदेशक हैं जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित एक किसान-उत्पादक कंपनी है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कश्मीर के तीन गांवों को सड़क के बजाय एक कुश्ती का मैदान क्यों चाहिए था।

अधिक करें: दीपा के काम के बारे में विस्तार से जानने और उनका सहयोग करने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

ओडिशा में खेती के लिए जंगलों को काटकर साफ़ किया जा रहा है। नतीजतन राज्य के केंदुझर जिले के बांसपाल ब्लॉक में जंगल में आग लगना बेहद आम बात हो गई है। इस क्षेत्र में औसत जोत बहुत ही कम है और इलाक़े के ज़्यादातर निवासी भूमिहीन हैं। इसलिए वे अक्सर ही जंगलों को काटकर जला देते हैं ताकि उन्हें खेती के लिए ज़मीन मिल जाए और उनकी आजीविका चल सके। एफ़ईएस में, 2018 से हम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जंगल पर उनकी निर्भरता ख़त्म हो जाए और जंगल की आग में कमी आ जाए। हम जंगल में लगने वाली आग के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताकर समुदाय के लोगों को इस विषय पर जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से समुदाय के पिछड़े और कमजोर वर्गों की पहचान करते हैं। उनकी पहचान के बाद हम उन्हें सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ते हैं ताकि उन लोगों को आजीविका के वैकल्पिक साधन मिल जाए। साथ ही, हम लोग कम लागत वाली खेती को भी बढ़ावा देते हैं। हमारे इन प्रयासों के कारण ही साल 2019 और 2020 में इलाके के जंगलों में लगने वाली आग में बहुत अधिक कमी आई है।

हालांकि 2021 में हमने देखा कि जंगल के आग लगने की घटनाएं फिर से बढ़ गईं। गहन जांच के बाद यह बात सामने आई कि आग की घटनाओं में अचानक हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि का कारण कोविड-19 महामारी है। लॉकडाउन के कारण, कई प्रवासी मज़दूरों को अपने घर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान उनके पास अपनी आजीविका के लिए खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चूंकि खेती के लिए उनके पास अपनी उपजाऊ ज़मीन नहीं थी इसलिए उन्हें जंगलों को जलाना पड़ा।

तब से अब तक स्थिति में कुछ सुधार आया है। कुछ प्रवासी मज़दूर काम की तलाश में शहर लौट गए हैं। वहीं, बाकी बचे मज़दूरों को मनरेगा के तहत काम मिल गया और कुछ मज़दूर स्थाई रूप से खेती करने लगे हैं। इसके अलावा, जंगल की आग से जुड़ी घटनाओं के प्रबंधन के लिए ग्रामीण-स्तरीय क़ानून भी बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, जंगल के सुरक्षित हिस्सों में आग जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और जिन हिस्सों की सफ़ाई आवश्यक हैं वहां नियंत्रित रूप से आग जलायी जाती है। साथ ही, वन विभाग भी इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सतर्कता बरत रहा है।

कार्तिक चंद्र प्रुस्टी जंगलों पर सामूहिक भूमि अधिकारों को सुविधाजनक बनाने और ओडिशा के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर काम करते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि ओडिशा में ग्रामीण उन जंगलों को कैसे उगाते हैं जिनसे वे संसाधन एकत्र करते हैं।

अधिक करें: उनके काम को विस्तार से जानने और उनका समर्थन करने के लिए कार्तिक से [email protected] पर सम्पर्क करें।

काशी* लोगों से थोड़ी दूर से बात करती हैं क्योंकि बंधेज उन्हें दूसरी महिलाओं के पास जाने से रोकता है। वे बुंदेलखंड क्षेत्र की उन कई महिलाओं में से एक हैं, जो बंधेज की रस्म से बंधी हैं। बंधेज का शाब्दिक अर्थ है ‘प्रतिबंध’। उन्होंने हमें बताया कि यह एक ऐसी प्रथा है जो उन औरतों को निभानी पड़ती है जो मां नहीं बन पाती हैं या फिर जिनका गर्भपात हो जाता है। वैसे तो, इसके कई कारण हो सकते हैं, मसलन बाल विवाह और कुपोषण लेकिन इस समुदाय के लोगों का मानना है कि बांझपन और गर्भपात इसलिए होता है क्योंकि देवता और आत्माएं महिलाओं से नाखुश रहती हैं।

इन देवताओं को खुश करने और गर्भवती होने के लिए महिलाओं को कुछ ख़ास नियमों से बंध कर रहना पड़ता है। एक स्थानीय पुजारी, जिसे पंडा कहा जाता है वही आमतौर पर यह रीति करवाता है। उनका ऐसा दावा है कि देवता उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गर्भवती होने के लिए महिलाओं को क्या करने की ज़रूरत है। काशी ने मुझे बताया कि बंधेज के रस्म के दौरान वे अपने मायके नहीं जा सकती हैं। यह प्रतिबंध अमूमन एक साल तक चलता है। हालांकि पूरे घर के लिए खाना वे ही पकाती हैं लेकिन फिर भी उन्हें अपना खाना अलग पकाना पड़ता है। उनके लिए श्रृंगार करना भी मना है। काशी ने हमें यह भी बताया कि वे अपनी जीविका जंगल से चुनी लकड़ियों को बेचकर चलाती हैं। लेकिन बंधेज के कारण उनके बाज़ार जाने पर भी रोक लग गई है। यहां तक कि जंगल साथ जाने वाली महिलाएं भी रास्ते में उनसे 20 मीटर की दूरी बना कर रखती हैं।

परंपरा यहां तक जाती है कि अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो ये महिलाएं एलोपैथी की शरण में भी नहीं जा सकती हैं। उनके लिए टीका लगवाना, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना और यहां तक कि दवा खाना भी मना होता है। हालांकि आजकल महिलाएं मासिक जांच के लिए जाती हैं। लेकिन वे अपने रक्तचाप और हीमोग्लोबिन की जांच के लिए केवल पुरुष डॉक्टरों या रजोनिवृत्ति तक पहुंच चुकी महिलाओं को ही अपने पास आने देती हैं।

गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस प्रथा के पीछे का प्रारंभिक विचार उन महिलाओं को आराम और पोषण देना था जिन्हें गर्भधारण करने में परेशानी होती है। लेकिन समय बीतने के साथ ये नियम बहुत ही कठोर होते चले गए। मैंने जिन 30 महिलाओं से बात की उनमें से 20 से अधिक महिलाओं ने कहा कि उन्हें अनुष्ठान के साथ आने वाले नियम पसंद नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इनसे फ़ायदे से अधिक नुक़सान होता है। सभी नियमों का पालन करने के बावजूद भी कई सारी औरतें गर्भवती नहीं हो पाती हैं। लेकिन इन प्रथाओं पर असफलता की बढ़ती दर का कुछ ख़ास असर नहीं होता है।

कुदन गांव के सरपंच का कहना है कि “आस्था में गहरे जमे पीढ़ियों पुराने इस विश्वास को मिटाना आसान नहीं है। खासकर जब इन दूरदराज के गांवों में रह रही महिलाओं के लिए अन्य प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस ख़ालीपन में लोगों ने चिकित्सा से जुड़ी एक जटिल समस्या से निपटने के लिए स्वदेशी ज्ञान का उपयोग किया है। हताशा में उनके सामने यही एक रास्ता उन्हें दिखाई पड़ता है।”

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिया गया है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

निवेदिता रावतानी एक इंडिया फेलो हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रोजेक्ट कोशिका के साथ काम कर रही हैं। इंडिया फेलो आईडीआर पर #ज़मीनीकहानियां के लिए एक कंटेंट पार्टनर है। मूल लेख यहां पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि भारत में युवा माताएं आत्महत्या करके क्यों मर रही हैं।

अधिक करें: लेखक के काम का समर्थन करने या उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

साल 2018 के बाद से ओडिशा के केंदुझर ज़िले की कई युवा लड़कियों को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के माध्यम से व्यावसायिक (मुख्य रूप से सिलाई) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक रहती हैं। यह कार्यक्रम उन्हें नए कौशल सीखने, अपने क्षेत्रों या देश के अन्य इलाक़ों में काम करने और शादी से बचने तथा घर से बाहर निकलकर पैसे कमाने का अवसर देता है।

साल 2022 में बेंगलुरु में काम करने के दौरान बांसपाल ब्लॉक की दो युवतियों की मौत हो गई। सूचना के अनुसार मौत के समय उन्हें दस्त और उल्टी हो रही थी। इसके अलावा घर वालों को उनके शव वापस लाने में लगभग 10–15 दिन का समय लग गया। यह काम भी चयनित प्रतिनिधियों, स्थानीय पुलिस अधिकारियों और ज़िला श्रम अधिकारी की मदद के बाद ही सम्भव हो सका। इससे समुदाय के लोग रोज़गार के लिए बाहर जाने वाली युवा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके स्थानीय सरकारी अधिकारी लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी मदद करें।

इस तरह की घटनाओं से युवा लड़कियों को भी गहरा धक्का लगा है। हालांकि दूसरी जगह पर जाकर काम करना हमेशा से ही कठिन था लेकिन पहले वे अपने गांव या ज़िले के दूसरे लोगों के साथ रह सकते थे। पर अब उन्हें इस बात का अहसास हो गया है कि उनकी जान जोखिम में भी पड़ सकती है। इस अहसास के बाद उनके अंदर प्रवास को लेकर एक डर बैठ गया है। हाल में प्रशिक्षित हुई और अगले कुछ महीनों में प्रशिक्षण लेने वाली युवतियों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि प्रशिक्षण के बाद वे अपने ब्लॉक या ज़िले के अंदर ही रहना चाहती हैं। इसके अलावा महामारी के कारण मजबूरन वापस लौटने वाली लड़कियां भी अब वापस नहीं जाना चाहती हैं।

फ़ाउंडेशन फ़ॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफ़ईएस) ने इन प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर इन्हें एमजीएनआरईजीएस से जोड़ने का काम किया है ताकि उन्हें अपने क्षेत्रों में ही रोज़गार मिल सके। दिवंगत युवतियों में से एक मंदाकिनी भितिरिया की मां पद्मा भितिरिया कहती हैं कि “कई साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया और अब मेरी बेटी भी नहीं रही। अगर वह यहां रहती तो बच सकती थी। उसकी इस असमय मौत ने हमें और हमारे परिवार को बुरी तरह प्रभावित किया है। हमारे इस नुक़सान की भरपाई सम्भव नहीं है। हमारे गांव में अब हम लोगों ने यह फ़ैसला लिया है कि अपनी लड़कियों को दूर नहीं भेजेंगे। हमने उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में सरकार से सहायता भी मांगी है।”

कार्तिक चंद्र प्रुस्टी जंगलों पर सामूहिक भूमि अधिकारों को सुविधाजनक बनाने और ओडिशा के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के क्षेत्र में काम करते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: इस लेख के माध्यम से जानें कि ग्रामीण कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न पैमाने क्यों तय किए गए हैं।

अधिक करें: कार्तिक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उनका समर्थन करने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

दीपिका राजस्थान के उदयपुर जिले से बाहर एक गांव में रहती है, जहां वह एक सस्ते प्राइवेट स्कूल मे पढ़ रही थी। कोविड महामारी में स्कूल बंद रहने और घर में स्मार्टफोन और डिजिटल डिवाइस न होने के कारण दीपिका शिक्षा से पूरी तरह से दूर हो गई। माता-पिता का रोजगार भी छूट गया और वे दो साल तक दीपिका के स्कूल की फीस नहीं दे पाए। स्कूल संचालक को भी शिक्षकों को हटाना और स्कूल बंद करना पड़ा।

महामारी के बाद दीपिका ने नए स्कूल में दाखिला लेना चाहा। लेकिन उसके पुराने स्कूल ने फीस नहीं देने की वजह से उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी जारी नहीं किया। (टीसी एक ऐसा दस्तावेज है जो छात्रों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने पर दिया जाता है।) टीसी के बिना उसके अभिभावक निशुल्क सुविधा वाले किसी सरकारी स्कूल में भी उसका नामांकन नहीं करवा पाए।टीसी अभिभावकों के हाथ बांधने और दीपिका जैसे गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक ताकतवर साधन बन गया है। कुछ राज्य ओपन स्कूलों में भी दाखिले के लिए टीसी को अनिवार्य बना रहे हैं, जबकि ओपन स्कूल औपचारिक शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा जारी रखने का आखिरी उपाय होते हैं।

हाल ही में कुछ राज्यों के शिक्षा विभागों ने स्कूलों में दाखिले के लिए टीसी की अनिवार्यता को खत्म करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। आदेश ना मानने की स्थिति में सख्त कार्यवाही के प्रावधान हैं। यह आदेश प्राइवेट स्कूलों और गैर-राज्य बोर्डों पर भी लागू होता है।

जैसा कि होना था स्कूल संचालक यह कहते हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के आदेश का इस्तेमाल अभिभावक फीस देने से बचने और अपने बच्चों को एक से दूसरे स्कूल में भर्ती करने के लिए करेंगे। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बहुत जटिल है। राज्य सरकारों को गरीब और कमजोर तबके के बच्चों के हितों को देखते हुए इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल टीसी नहीं दिए जाने को बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का हथियार ना बना पाए।

सफ़ीना हुसैन ‘एजुकेट गर्ल्स’ की संस्थापक हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे जन आधार कार्ड राजस्थान में महिला शिक्षा के मार्ग में एक बाधा बन गया है।

अधिक करें: सफ़ीना के काम के बारे में विस्तार से जानने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में जंगलों से घिरे गांव हकीमसिनन के निवासियों ने पाया कि समय के साथ उनके इलाक़े की मिट्टी का क्षरण हुआ है। ऐसे उंचाई वाले इलाक़ों की जमीनें जहां कभी घास (कोदो), मक्का और दाल (बिरी कोलाई) जैसी स्वदेशी फसलें उगाई जाती थीं, वे अब कई सालों से अनुपयोगी पड़ी हुई हैं। यहां रहने वालों के मुताबिक खेती के तरीक़ों में आए बदलाव के कारण स्थानीय भूमि और पारिस्थितिकी (इकॉलजी) का क्षरण हुआ है।

गांव के लोग बताते हैं कि उनके पूर्वज सूखी ज़मीन में, पहले से अंकुरित बीजों को बोते थे; इस प्रक्रिया को डायरेक्ट सीडिंग राइस (डीएसआर) या थूपली/चाली धान कहा जाता था। बाद में इस इलाक़े में भी धान को रोपने वाला तरीक़ा अपना लिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास के बर्दवान और हुगली जिलों में यह बहुत प्रचलित तरीक़ा था। इन इलाक़ों में खेतिहर मज़दूरी का काम करने वाले ज़्यादातर लोग बांकुड़ा के हैं। रोपाई के लिए नर्सरी की जरूरत होती है। धान के बीजों को पहली बार नर्सरी में बोया जाता है और उनके छोटे-छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। बाद में, इन छोटे पौधों को उखाड़कर पहले से जुते हुए और पानी से लबालब खेतों में लगाया जाता है। इन खेतों में 4–5 सेमी जलस्तर बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन सिंचाई (अगर बारिश न हो तो) की ज़रूरत होती है। बर्दवान और हुगली में पानी की प्रचुरता है और ये भौगोलिक रूप से मैदानी (समतल स्थलाकृति वाले) इलाके हैं। फलस्वरूप, ये इलाक़े रोपाई के लिए अनुकूल हैं। लेकिन बांकुड़ा की अनियमित वर्षा और ढलान वाली स्थलाकृति के कारण, रोपाई से फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ है।

वर्षा की कमी के कारण अक्सर ही अंकुर सूख जाते हैं। इससे फसल चक्र में देरी हो जाती है और फसल के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, बार-बार खेतों में पानी इकट्ठा करके उसे पोखर सरीखा बना देने से, इसकी मिट्टी में जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसा करते हुए, बांकुड़ा के किसानों ने उगाए जाने वाले धान की क़िस्मों में भी बदलाव देखा। उन्होंने स्वदेशी बीजों जैसे भूतमुरी, बादशभोग, कलोचिता और सीतासाल के स्थान पर अधिक उपज देने वाली, धान की क़िस्मों का इस्तेमाल किया। स्वदेशी बीजों को कम पानी की आवश्यकता होती थी और उनका भंडारण लम्बे समय तक किया जा सकता था। साथ ही, इनसे होने वाली फसल जैविक खाद पर ही उपज जाती थी। लेकिन नए बीजों को रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है जिनका लम्बे समय तक उपयोग करने से मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है।

बांकुड़ा के एक निवासी, बेहुला बताते हैं कि ‘हम वे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ज़मीनों का शोषण किया है। आज हमारी ज़मीन ने हार मान ली है लेकिन अब भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं।’

शरण्मयी कर पश्चिम बंगाल में ‘प्रदान’ के साथ एक टीम समन्वयक के रूप में काम करती हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: बिहार की उन महिला किसानों के बारे में जानें जो जैविक खेती के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोकप्रिय गीतों के संशोधित संस्करण गाती हैं।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उनका समर्थन करने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

हर साल मानसून के दौरान कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जब ओडिशा के केंदुझर जिले के जंगलों में लोक गीत सुनाई पड़ते हैं। नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि वहां के स्थानीय लोग गीत गाते हुए और कुछ बीज छीटते हुए जंगलों से गुजर रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों से इस ज़िले के सभी 85 गांवों के लोग वन महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव दरअसल जंगलों से लिए गए संसाधनों को वापस जंगलों को लौटाने का एक प्रयास है। वन महोत्सव एक सामूहिक बीजारोपण और वृक्षारोपण उत्सव है। इस अभियान के तहत अति पिछड़े जनजातीय समूह के लोग जुलाई में मानसून आने के लगभग दो या तीन महीने पहले से जंगलों से बीज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यह वह समय है, जब कटहल, जामुन और कुसुम जैसे स्थानिक बीज सबसे आसानी से उपलब्ध होते हैं। बीजों को एकत्रित करने के इस काम में गांवों की महिलाएं और बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे सिर्फ़ बीज ही नहीं बल्कि जंगलों में वृक्षों के आसपास प्राकृतिक रूप से उपजने वाले छोटे-छोटे पौधों (लत्तरों) को भी जमा करते हैं।

बीज के एकत्रित हो जाने के बाद गांव के लोग सामूहिक रूप से इस बात का फ़ैसला करते हैं कि फिर से बीज लगाने की प्रक्रिया कहां और कब की जाएगी। चुने हुए दिन पर, वे एक साथ जंगल जाते हैं और इकट्ठा किए बीजों को बिखेरते हैं। ग्रामीणों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से नियमों का एक सेट तैयार किया है कि बीजों वाले हिस्से को चराई, जंगल की आग और पेड़ों की अवैध कटाई से बचाया जाए।

चंकि मानसून के दौरान गांव के पुरुष खेती के काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए जंगलों में बीजारोपण की इस पहल का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। पहले वे जंगल की ओर निकलती हैं और रास्ते भर बीजों को बिखेरते चलती हैं। अपना मनोबल उंचा रखने के लिए, ये औरतें पारंपरिक लोकगीत भी गाती हैं। जंगल से वापस लौटते समय भी लोकगीत गाए जाते हैं। शाम को वापस गांव लौटने पर समुदाय के लोग मिलकर सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं।

इस प्रथा की शुरुआत ओडिशा के कोरापुट ज़िले में समरा खिल्लो नाम के एक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने बीज इकट्ठे करके, अपने परिवार वालों की मदद से पूरे जंगल में बिखेरे थे। नतीजतन, इस इलाक़े का जंगल दो-तीन सालों की अवधि में ही पहले से बहुत अधिक सघन हो गया। इस घटना से अन्य गांवों और ज़िलों के लोगों को भी प्रेरणा मिली। साल 2022 में जिले के सभी गांवों में लोगों ने जंगल से लगभग 20 क्विंटल स्थानीय बीज इकट्ठे किए हैं। इस क्षेत्र में 20 से अधिक किस्मों के बीज लगाए गए हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि इससे यहां रहने वाले लोगों को बहुत अधिक लाभ होगा।

कार्तिक चंद्र प्रुस्टी जंगलों पर सामूहिक भूमि अधिकारों को सुविधाजनक बनाने और ओडिशा के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के विषय पर काम करते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: यह लेख पढ़ें और जानें कि कैसे ओडिशा में महिलाएं चक्रवातों से निपटने के लिए जंगल को फिर से उगा रही हैं।

अधिक करें: कार्तिक के काम को विस्तार से जांने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।