साल 2024 तक, भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की संख्या 85 करोड़ से अधिक हो चुकी थी और यह देश का सबसे लोकप्रिय संचार ऐप है। भारत में आज भी डिजिटल पहुंच जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर असमान बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद व्हाट्सऐप ने लगभग हर कोने—यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी जगह बना ली है। यह एक लोकप्रिय, निशुल्क और सरल मैसेजिंग ऐप है, जिसमें वॉइस और वीडियो संदेशों की सुविधा भी उपलब्ध है। यही विशेषताएं इसे सोशल सेक्टर के लिए, विशेषकर कोविड-19 के बाद की दुनिया में, एक उपयोगी साधन बनाती हैं। इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने का एक अहम तरीका है स्वचालित इंटरैक्टिव संदेशों या चैटबॉट्स का उपयोग।

उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र सरकार नागरिकों को प्रमाणपत्र देने के लिए मेटा के साथ मिलकर व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने पर काम कर रही है। वहीं, पंजाब सरकार ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है जो नागरिकों को भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, कई गैर-लाभकारी और नागरिक संगठन भी चैटबॉट्स का सहारा ले रहे हैं, ताकि वे अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ा सकें और जिन समुदायों के साथ वे काम करते हैं, उनसे नए और प्रभावी तरीकों से जुड़ सकें।

इस आलेख में हम जानेंगे कि भारत में गैर-लाभकारी संस्थाएं व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट्स का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। साथ ही, यह लेख उन संगठनों के लिए भी उपयोगी होगा जो चैटबॉट्स के प्रयोग से अभी परिचित नहीं हैं या इसके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। इसके जरिए वे चैटबॉट्स के इस्तेमाल और उनकी सीमाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसके लिए हमने दो संस्थाओं के साथ बात की, जो व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से कर रही हैं:

सिविस: एक गैर-लाभकारी मंच जो जनपरामर्श के जरिए कानूनों को संकलित करता है और विशेषज्ञों के साथ-साथ आमजन को भी कानून-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देता है।

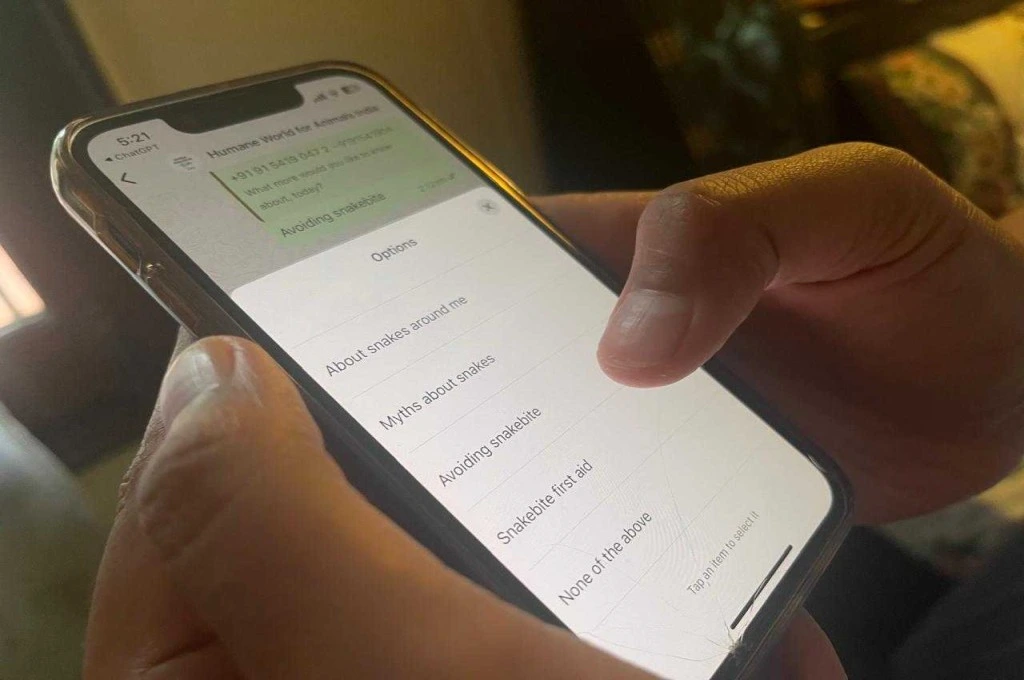

ह्यूमेन वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स: यह संस्था भारत में मानव और हाथियों के संघर्ष पर काम करती है। साथ ही, यह लियाना ट्रस्ट के साथ मिलकर मानव-सर्प संघर्षों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करती है।

ये दोनों ही संस्थाएं ग्लिफिक, जो कि व्हाट्सएप आधारित एक मुक्त-स्रोत (ओपन-सोर्स) प्लेटफॉर्म है, का इस्तेमाल करती हैं। उनसे हमने जाना कि चैटबॉट्स अपनाने के पीछे उनकी सोच क्या थी, इसे लागू करने की प्रक्रिया कैसी रही, और इस बदलाव ने उनके काम के विस्तार और समुदाय के साथ जुड़ाव पर किस तरह असर डाला। प्रस्तुत हैं हमारी चर्चा से सारांशित कुछ जरूरी बातें।

व्हाट्सएप चैटबॉट्स क्या कर सकते हैं

सिविस संस्था का मुख्य उद्देश्य, लोगों को नीतियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना और उनके निर्माण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। शुरुआत में, सिविस ने एक वेबसाइट बनाई जहां लोग लॉग-इन कर सकते थे, नीतियों के बारे में पढ़ सकते थे और उन पर अपनी राय दे सकते थे। लेकिन जल्द ही संगठन को यह समझ आ गया कि इस तरीके में हर कदम पर बाधाएं हैं। सिविस के सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, अथर्व जोशी बताते हैं कि, “साइन-अप करना, पोर्टल पर रास्ता तलाशना, परामर्श ढूंढना जैसे कामों के लिए हमें एसीईओ और विज्ञापन पर भारी निवेश करना पड़ता था, ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा, एक पॉलिसी साइकल अपने आप में 18 महीने से तीन साल लंबी हो सकती है। हो सकता है कि लोग जनवरी 2025 में किसी विषय पर अपनी राय दे चुके हों, लेकिन 2026 या उसके बाद भी उन्हें कोई बदलाव ना दिखाई दे।” इन सभी कारणों से नागरिक नीतियों के साथ सार्थक और सक्रिय रूप से नहीं जुड़ पा रहे थे।

सिविस ने लोगों की भागीदारी की गुणवत्ता और दायरा बढ़ाने के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट्स को अपनाया। इस बारे में अथर्व कहते हैं कि, “2021 में ग्लिफिक के साथ जुड़कर, हमने यह समझने की कोशिश की कि क्या व्हाट्एसएप एक आसान और कम जटिल विकल्प हो सकता है। हमारा उद्देश्य यह परखना था कि क्या हम अपने प्लेटफॉर्म की मूल सुविधाओं को व्हाट्सऐप पर दोहरा सकते हैं”—एक ऐसा ऐप जिसे लोग पहले से ही इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं।

चैटबॉट्स समुदायों के साथ सीधे काम करने वाले संगठनों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि उनका काम कितने लोगों तक पहुंच रहा है।

चार साल तक अलग-अलग विषयों (जैसे पर्यावरण और वित्तीय नियमावली) से जुड़े चैटबॉट्स का इस्तेमाल करने के बाद, सिविस ने जन भागीदारी की गुणवत्ता और संख्या, दोनों स्तर पर बदलाव महसूस किया। अथर्व इससे जुड़ा एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित एक परामर्श में लगभग 2500 लोगों ने चैटबॉट के जरिए हिस्सा लिया। वे आगे कहते हैं कि “कुछ नीतियों और कानूनों, जैसे बजट और उसकी आयकर दरों के प्रभाव पर स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। लेकिन कुल मिलाकर लोग चैटबॉट पर अधिक समय दे रहे हैं और बातचीत की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। सिविस ने अपेक्षाकृत कम चर्चित और तकनीकी नीतियों, जैसे सेबी नियमावली, पर बात करने वाले लोगों का भी एक छोटा लेकिन स्थाई समूह तैयार कर लिया है। इसका मतलब लोग अब बार-बार यहां लौट रहे हैं।

ह्यूमेन वर्ल्ड ने व्हाट्सऐप चैटबॉट को अपनाया ताकि कम लागत में अपनी पहुंच को मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों तक सांप के काटने से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे। संगठन का ज्यादातर काम सीधे समुदाय के साथ सांप के काटने की रोकथाम और इससे बचाव पर जागरुकता सत्र आयोजित करने से संबंधित होता है। लेकिन चुनौती यह है कि सांप काटने के मामलों में लोगों को तमाम तरह के सुझाव मिलते रहते हैं और इनमें से सही और गलत जानकारियों को अलग कर पाना एक कठिन काम है। ह्यूमेन वर्ल्ड इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डायरेक्टर, सुमंथ बिंदुमाधव इस पर बात करते हुए कहते हैं कि, “लोगों तक पहुंचना (आउटरीच) हमारे काम का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से करना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे हितधारकों, जिसमें समुदाय के सदस्य भी शामिल होते हैं, को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें जानकारी देना आसान काम नहीं है।”

इसके अलावा, यह यह सुनिश्चित करना कि लोगों के कामकाज का नुकसान ना हो, जागरुकता सत्र रविवार को आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ भी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सुमंथ आगे बताते हैं कि, “लोग हर रविवार को सांप के काटने के विषय के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग सत्र में आते हैं, वे यह जानकारी दूसरों तक पहुंचायेंगे। लेकिन सांपों से जुड़े मिथकों की भरमार और जानकारी के हर स्तर पर बदल जाने की संभावना के चलते हमें यह तरीका उतना कारगर नहीं लगा।” इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक संक्षिप्त और सही जानकारी पहुंचाने के लिए, ह्यूमेन वर्ल्ड ने आउटरीच के अन्य प्रयासों में चैटबॉट्स को भी शामिल करने का फैसला किया।

ह्यूमेन वर्ल्ड 2024 से चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान, सबसे बड़ा और तेजी से आया बदलाव लोगों की भागीदारी में देखा गया है। सुमंथ बताते हैं कि, “महज एक साल में हम लगभग 4500 यूजर्स तक पहुंचे हैं। व्यक्तिगत सत्रों के जरिए यहां तक पहुंचने में हमें दो या तीन साल भी लग सकते थे।” संगठन ने यह भी देखा कि लोग बॉट्स से कई तरह के सवाल करते हैं। सुमंथ कहते हैं कि, “हमने सोचा था कि लोग सांपों से जुड़ी गलतफहमियों (जैसे कि क्या सांप दूध पीते हैं?) और तथ्यों में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी गलत जानकारियां फैली हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने सांप के काटने के बाद प्राथमिक उपचार की जानकारी में सबसे अधिक रुचि दिखायी। इससे हमारा हौसला भी बढ़ा। इससे पता चलता है कि लोग वास्तव में यह सीखना चाहते हैं कि सांप के काटने की स्थिति में तुरंत कैसे प्रतिक्रिया दें, जो कि अधिक जरूरी और जीवन रक्षक जानकारी है।”

चैटबॉट्स उन संगठनों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं जो सीधे समुदायों के साथ काम करते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं कि उनका काम वास्तव में कितने लोगों तक पहुंच रहा है। इससे काम की रिपोर्टिंग में भी मुश्किल आती है। सुमंथ कहते हैं कि, “हमारे लिए ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती थी। समुदाय में जाकर सत्र करने से हमें बस इतना पता चलता था कि कमरे में कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन हम यह नहीं जान पाते थे कि जानकारी आगे कितने लोगों तक पहुंच रही है या सचमुच लोग इससे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। इससे प्रभाव का आकलन करना और बाद में फॉलोअप करना लगभग असंभव हो जाता था।”

व्हाट्सएप चैटबॉट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय के सदस्यों को जब भी जानकारी की जरूरत हो, तो वह तुरंत उपलब्ध हो।

व्हाट्सएप चैटबॉट्स का इस्तेमाल कई और संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। ह्यूमेन वर्ल्ड के यूजर्स इसे हिंदी और कन्नड़, दो भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सिविस के यूजर्स नीति दस्तावेज, कानूनी मसौदे और अन्य सामग्री को अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। अथर्व कहते हैं कि, “लोग पॉलिसी कंसल्टेशन पर अपनी राय उस तरीके से देते हैं, जो उनके लिए सबसे सुविधाजनक होता है। जैसे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज या फिर हाथ से लिखी टिप्पणी की तस्वीर भेजकर।” भारत में व्हाट्सएप की गहरी पहुंच के चलते, सिविस को देश के 788 जिलों में से 782 से प्रतिक्रियाएं हासिल हुई हैं। इसी तरह, ह्यूमेन वर्ल्ड ने भी ग्रामीण समुदायों में चैटबॉट का व्यापक उपयोग देखा है, जिन्हें ध्यान में रखकर यह पहल शुरू की गई थी। सुमंथ कहते हैं, “कुछ गिने-चुने अफसरों ने ही चैटबॉट का उपयोग यह समझने के लिए किया कि यह कैसे काम करता है। लेकिन इसके ज्यादातर यूजर्स स्थानीय समुदायों के लोग ही थे।” वह बताते हैं कि उन्हें शुरुआत में यह लगा था कि लोग तकनीक के इस्तेमाल को लेकर उतने सहज नहीं होंगे और क्यूआर कोड स्कैन करने जैसे काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों ने इसे बहुत सहजता से अपनाया और चैटबॉट का आत्मविश्वास से इस्तेमाल किया।

चैटबॉट की उपयोगिता संगठन के काम पर निर्भर करती है

किसी भी और तकनीक की तरह, व्हाट्सएप चैटबॉट कोई जादुई समाधान नहीं है। अलग-अलग सेक्टर और विषयों को लेकर, इसके अलग-अलग इस्तेमाल देखे जा रहे हैं। जैसे, बच्चों की शिक्षा में माता-पिता को शामिल करना, शिक्षकों के साथ सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण (एसईएल) से जुड़े संसाधन साझा करना या फिर कुपोषण से लड़ने के लिए जरूरी जानकारी पहुंचाना। लेकिन व्हाट्सएप चैटबॉट तभी कारगर साबित होते हैं, जब संस्था को पता हो कि वह इसके जरिये अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहती है और यह भी कि इसकी सीमाएं क्या हैं।

1. चैटबॉट्स जमीनी प्रयासों का विकल्प नहीं हैं

गौर करने वाली बात यह है कि सिविस और ह्यूमेन वर्ल्ड, दोनों ही अपने मौजूदा काम को मजबूत करने के लिए सहयोगी भूमिका में चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुमंथ कहते हैं, “आमने-सामने बैठकर होने वाली बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम चैटबॉट को केवल अपने आउटरीच के काम में मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं।” सिविस भी सरकार के साथ साझेदारी कर नीति निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने के काम में इस मंच का इस्तेमाल कर रहा है। अथर्व कहते हैं कि जब चैटबॉट जवाब नहीं दे पाता है, तब इंसान का दखल जरूरी हो जाता है। यह खासतौर पर तब होता है, जब यूजर कोई ऐसा सवाल पूछता है जो चैटबॉट में पहले से दर्ज जानकारियों (प्री-प्रोग्राम्ड फ्लो) से अलग हो।

2. डेटा और रिपोर्टिंग की जरूरतें चैटबॉट से पूरी नहीं हो सकती

संस्थाएं रणनीति बनाने के लिहाज से जरूरी डेटा और रिपोर्टिंग में रह गई कमियों को दूर करने के उपाय खोज रही हैं। लेकिन चैटबॉट्स इसमें हमेशा मददगार हों, यह संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप की प्राइवेसी शर्तों के चलते चैटबॉट्स यूजर की पहचान या जनसांख्यिकीय जानकारी नही बता सकते हैं। इसी वजह से सिविस को यह नहीं पता चल पाता है कि नीतियों पर प्रतिक्रिया दे रहे लोगों की लैंगिक पहचान या उम्र क्या है। अथर्व इसे यह कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि, “हमें मालूम है कि हमारे यूजर्स भारत के 788 जिलों में से 782 जिलों से आते हैं। (इसका मतलब है कि हर जिले में कम से कम एक यूजर तो जरूर है) लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य जानकारी नहीं होती है।”

दूसरी तरफ, ह्यूमेन वर्ल्ड के लिए चैटबॉट्स की इस सीमा का मतलब यह पता ना चल पाना है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी कितने लोगों तक पहुंच रही है। सुमंथ बताते हैं कि हर एक चैटबॉट यूजर के माध्यम से कई और लोग अप्रत्यक्ष रूप से उस जानकारी तक पहुंचते हैं। वह कहते हैं कि, “मान लीजिए कि अगर मैं सांप के काटने के बारे में जानने के लिए चैटबॉट पर कुछ पढ़ रहा हूं, तो बहुत संभावना है कि मैं उस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी साझा करूंगा। इसका मतलब है कि हम जो आंकड़ा देख रहे हैं, उससे शायद 3-4 गुना लोगों तक हमारी पहुंच है।”चूंकि चैटबॉट अपनाने का एक बड़ा कारण इसकी ट्रैकिंग क्षमता थी, इसलिए संगठन लगातार कोशिश कर रहा है कि वह अपनी पहुंच के सही आंकड़े हासिल करने का तरीका खोज सके।

3. हर समस्या के लिए एक ही समाधान कारगर नहीं होता है

व्हाट्सएप चैटबॉट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय के सदस्यों को जब भी जानकारी की जरूरत हो, तो वह तुरंत उपलब्ध हो। इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सिविस ने अपने चैटबॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम) जोड़ने का फैसला किया। इससे यूजर्स को न केवल नीतियों के बारे में पता चलता है, बल्कि वे उनके संदर्भ और पृष्ठभूमि के बारे में भी जान पाते हैं। इस तरह की जानकारी जुटाने और एलएलएम से मिले जवाबों की पुष्टि करने में संस्था को काफी संसाधन खर्च करने पड़े। लेकिन इनका असर साफ दिखाई दिया। अथर्व बताते हैं कि, “एलएलएम जोड़ने से पहले किसी नीति पर औसतन 10-15 प्रतिक्रियाएं आती थीं। अब इनकी संख्या 30-35 हो गई है।” यानी, चैटबॉट्स से प्रतिक्रियाओं में ढाई से तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है।

ह्यूमेन वर्ल्ड के मामले में सुमंथ बताते हैं, “हमारा ध्यान सांपों की पहचान, काटने से बचाव और प्राथमिक उपचार जैसी जानकारियां देने पर है। ये बातें जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। यही वजह है कि हमने अपने चैटबॉट्स में एलएलएम नहीं जोड़ा, क्योंकि हम सख्ती से इसकी गुणवत्ता नियंत्रित करना चाहते थे।”

संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके कार्यक्रम की दिशा और प्राथमिकताएं स्पष्ट होना बेहद जरूरी है।

इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें

अधिक करें

- व्हाट्सएप चैटबॉट्स आपके काम में कैसे मददगार हो सकते हैं, यह जानने के लिए ग्लिफिक से जुड़ें।

गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *