पच्चीस वर्ष की शाहिदा* भूख से तड़प रही है। असम के नगांव ज़िले का पखाली गाँव एक बाढ़-पीड़ित इलाका है। इस इलाक़े का मुख्य खाना चावल है लेकिन यहां की ज़्यादातर औरतों की तरह शाहिदा ने भी चावल खाना बंद कर दिया है। पखाली गांव की औरतों ने शौच जाने के डर से चावल खाना छोड़ दिया है। मई के महीने में होने वाली बेमौसम बारिश ने असम के लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस बारिश से होजई, कछार, दरांग, नगांव, विश्वनाथ और दीमा हसाओ ज़िले बुरी तरह चपेट में आए हैं। हालांकि राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों से बाढ़ का पानी अब निकलने लगा है लेकिन नगांव ज़िले का हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन अब भी जलमग्न है। गांव के लोग, ख़ासकर औरतें शौच से निवृत होने के लिए सूखी ज़मीन की तलाश में परेशान हैं। और यदि उन्हें शौच के लिए सूखी ज़मीन मिल भी जाती है तो पानी की कमी के कारण उन्हें बाढ़ का पानी ही सफ़ाई के लिए इस्तेमाल में लाना पड़ता है। खुले में शौच करना न केवल शर्मनाक है बल्कि इससे महिलाओं को यौन हिंसा के खतरे का भी सामना करना पड़ता है।

कभी-कभी महिलाएं उन लोगों से शौचालय इस्तेमाल करने देने की मांग करती हैं जिनके घर में ही शौचालय बना है। लेकिन यह तरीक़ा भी हमेशा कारगर नहीं होता है। महिलाओं का कहना है कि शौचालय तक उनकी पहुंच की कमी और बहुत लम्बे समय तक मल को रोक कर रखने के कारण उनकी शौच की इच्छा कम हो रही है नतीजतन उन्हें कब्ज की शिकायत रहती है।

शाहिदा का कहना है कि “मेरे कमर का दर्द पहले से भी अधिक बढ़ गया है। मुझे घर के कामों और शौच के बाद के इस्तेमाल वाला पानी लाने के लिए कम से कम 1.5–2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारी प्राथमिकता यह होती है कि हम शौच का पानी भी घर के कामों के लिए बचा लें।” ऐसी ही बातें कई अन्य महिलाओं ने भी कही।

सलमा* ने हमें बताया कि “मासिक धर्म से गुजर रही महिलाओं के लिए यह स्थिति और बदतर हो जाती है। हमें इस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को धोने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। हम पूरा दिन इसे इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले पैड ख़रीदने के पैसे हमारे पास नहीं होते।”

इन औरतों का जीवन हमेशा से ही मुश्किल रहा है लेकिन आपदा और विस्थापन बुनियादी स्वास्थ्य और सफ़ाई की सुविधाओं की बदतर स्थिति को उजागर कर रहे हैं।

*गोपनीयता के लिए नाम बदल दिया गया है।

गीता लामा सेव द चिल्ड्रन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पोर्टफ़ोलियो के प्रबंधन का काम करती है।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि असम के बाढ़-पीड़ित इलाक़ों के किसान सड़ा हुआ अनाज क्यों खा रहे हैं।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उनका सहयोग करने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

असम में मई की शुरुआत से ही होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण जहां राज्य में एक तरफ़ बाढ़ और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की घटनाएं हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ़ तटबंध के टूटने और जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून जून या जुलाई के माह तक असम पहुँच जाता है। हालांकि इस साल मानसून के पहले ही उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई। नतीजतन पूरा असम राज्य जलमग्न हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की तीव्रता और इसके आगमन के समय में आए बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन है। इससे भी अधिक चिंता वाली बात यह है कि मानसून के समय होने वाली भारी बारिश का आना अब भी बचा हुआ है।

आमतौर पर बोरो प्रजाति के चावल की पहली रबी फसल अप्रैल और जून महीने के बीच पक कर तैयार होती है। यह समय मानसून से तुरंत पहले का समय होता है। लेकिन इस बार धान की ज़्यादातर फसलों को या तो नुक़सान पहुँचा है या फिर वे पानी में बह गईं। खेतों में बाढ़ का गंदा पानी जमा हो गया और कम से कम 82,000 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को नुक़सान पहुँचा है जिसके कारण नई पौध को अपनी जड़ें जमाने में मुश्किल होगी। खेती वाली ज़मीन में आई कमी का सीधा असर असम की आय और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा जहां के 75 फ़ीसदी लोगों की आजीविका का साधन खेती ही है।

मैं नगाँव जा रहा हूं जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में से एक है। नगाँव को गुवाहाटी से जोड़ने वाले हाईवे के किनारे लगभग दो किलोमीटर तक सभी खेतों में कटे हुए धान रखे है। फसल अब भी भीगी हुई है और उसमें से सड़ने की बू आ रही है। हम लोग कुछेक किसान परिवारों से बात करने के लिए रुके और उनसे उनकी बर्बाद हुई मेहनत के बारे में पूछा। बचाए गए धान का ज़्यादातर हिस्सा खाने लायक़ नहीं रह गया है और इसे खाने से दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं।पूछने पर एक किसान ने कहा, “हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसे खाने से कम से कम हमारा पेट भरेगा। इसे बेच नहीं सकते इसलिए हमें ही इसे खाना होगा। भूख से मरने से अच्छा है बीमार होना।” पुरुष, महिलाएँ और बच्चे सभी मिलकर फसल को बचाने के काम में लगे हुए है। बाक़ी सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है।

गीता लामा सेव द चिल्ड्रन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पोर्टफ़ोलियो के प्रबंधन का काम करती है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: मानसून के दौरान असम में आने वाली वार्षिक बाढ़ के बारे में अधिक जानें।

अधिक करें: इस काम के बारे में विस्तार से जानने और उनका समर्थन करने के लिए लेखक से [email protected] पर सम्पर्क करें।

धन्नी बाई* ने बचपन में अपनी माँ और चाची से हाथ की कढ़ाई सीखी थी। कई सालों तक वह शौक़िया तौर पर कढ़ाई का काम करती रहीं और फिर 2007 में रंगसूत्र के लिए कढ़ाई वाली चीजें बनाने लगीं। रंगसूत्र एक कारीगर द्वारा चलाई जाने वाली शिल्प कम्पनी है। मौक़ा मिलते ही वह कम्पनी की शेयरहोल्डर भी बन गई। उसका शेयर प्रमाणपत्र उसके घर की दीवार पर परिवार के फ़ोटो के बगल में टंगा हुआ है। “यही एक ऐसा कागज़ है जिस पर मेरा नाम है… हम जिस घर में रहते हैं वह मेरे पति के नाम पर है और हमारी खेती वाली ज़मीन के मालिक मेरे ससुर हैं।” शेयरधारक बन जाने से धन्नी बाई जैसे कलाकारों को नियमित काम मिलने लगता है और साथ ही कम्पनी के लाभ में उनका हिस्सा भी तय हो जाता है। नियमित आय हो जाने से धन्नी बाई जैसे कारीगरों का उनके परिवार में आर्थिक योगदान भी होता है और उन्हें अपनी पहचान मिल जाती है।

रंगसूत्र के 2,000 ग्रामीण कारीगरों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं हैं। इनके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है विशेष रूप से जब बात अनुपालन की आती है। 2018 में पारित एक क़ानून में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के सभी शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करने का प्रावधान लाया गया। सरल अर्थों में यह भौतिक शेयरों (सर्टिफिकेट) को इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में बदलने की प्रक्रिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रंगसूत्र के सभी शेयरधारकों के पास डीमैट खाता होना अनिवार्य है। डीमैट खाता खुलवाने के लिए पैन और आधार कार्ड दोनों ही अनिवार्य होता हैं। धन्नी बाई जैसी ज़्यादातर गांव की औरतों के पास पैन कार्ड नहीं होता है। सीमित आय होने के कारण ये औरतें आय कर का भुगतान भी नहीं करती हैं। अधिकतर औरतें विशेष रूप से वृद्ध औरतें न तो अपना हस्ताक्षर कर सकती हैं और न ही लिख या पढ़ सकती हैं। हस्ताक्षर के बदले ये औरतें अंगूठे का निशान लगाती हैं। डीमैट खाता खुलवाने के लिए हस्ताक्षर अनिवार्य है और अंगूठे का निशान वैध नहीं होता है। इसलिए शेयर धारक के हस्ताक्षर वाला नया पैन कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है। आधार सत्यापन प्रणाली में आवेदक के फ़ोन पर आने वाले ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की ज़रूरत होती है। भारत के गांवों में अब भी ज़्यादातर औरतों के पास अपना निजी फ़ोन नहीं है। लब्बोलुआब यह है कि भारत की ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए डीमैट खाता खुलवाना एक जटिल प्रक्रिया है।

ज़्यादातर कारीगर निकट भविष्य में अपना शेयर नहीं बेचने वाले हैं। इसलिए कारीगरों के लिए शेयर से संबंधित किसी भी तरह का लेन-देन करने, लिक्विडिटी को सक्षम बनाने के लिए डीमैट खाता खुलवाना बहुत ज़रूरी है। इसकी जटिल प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए नज़रंदाज़ कर देखें तो यह भारत की कारीगर अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिया गया है।

सुमिता घोष रंगसूत्र की संस्थापक और एमडी हैं। रंगसूत्र 200 मिलियन कारीगरों के साथ काम करती है और आईडीआर में #ग्राउंडअपस्टोरीज़ की कंटेंट पार्टनर संस्था है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि भारत को अपने कारीगर अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है।

अधिक करें: रंगसूत्र के काम के बारे में विस्तार से जानने के लिए सुमिता घोष से [email protected] पर सम्पर्क करें।

महाराष्ट्र का मराठवाड़ा ऐतिहासिक रूप से सुख-ग्रस्त इलाक़ा है। पिछले कुछ वर्षों से इस इलाक़े के लगभग हर परिवार की पैदावार नष्ट हो जा रही है। खेती से जुड़े इस संकट के कारण महिलाओं और लड़कियों का स्वास्थ्य भी प्रभवित हुआ है और अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है।

2007 और 2008 के गम्भीर सूखे के बाद पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था ने तय किया कि वे इस स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगी। इस मामले में इस संस्था ने समस्या की गहराई और उसकी विस्तार को समझने के लिए प्रभावित इलाक़ों में स्वास्थ्य सर्वे करवाया। सर्वे पर काम करने वाली उस्मानाबाद की एक कृषि उद्यमी गोदावरी डांगे का कहना है कि “ऐसी भी औरतें और लड़कियां थीं जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 5 से भी कम था।” खून की कमी, कुपोषण, निम प्रतिरोधक क्षमता जैसे मामले बहुत अधिक थे।

इस स्थिति के पीछे कई जटिल कारण थे। लेकिन ये सभी कारण इस क्षेत्र में नक़दी फसल पर निर्भरता और उनके बढ़ते वर्चस्व के नीचे दबा दिए गए थे। बढ़ते कर्ज और गिरते जल स्तर के बावजूद उच्च जाति और धनी जोत वाले किसानों ने प्रति हेक्टेयर में पानी के अधिक लागत वाली नकदी फसलों की खेती जारी रखी। नक़दी फसलों की खेती का एक दूसरा मतलब यह भी था कि खाने वाले अनाजों को खेतों में उगाने के बजाय उन्हें बाहर बाज़ार से ख़रीदना। ये खाद्य पदार्थ ना केवल ख़राब गुणवत्ता वाले थे बल्कि इनकी मात्रा भी कम होती थी। घरों में जब खाना खाने की बारी आती है तो इस क़तार में औरतें अक्सर अंत में खड़ी होती हैं। जिसका सीधा मतलब यह है कि वे बचा-खुचा खाना खा रही हैं जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। चूँकि खेती के लिए किए जाने फसलों के चुनाव में महिलाओं की भूमिका नहीं होती है इसलिए उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाले आवश्यक फसलों की खेती में कमी आती गई और गन्ना और सोयाबीन जैसे फसल खेतों में भारी मात्रा में उगाए जाने लगे।

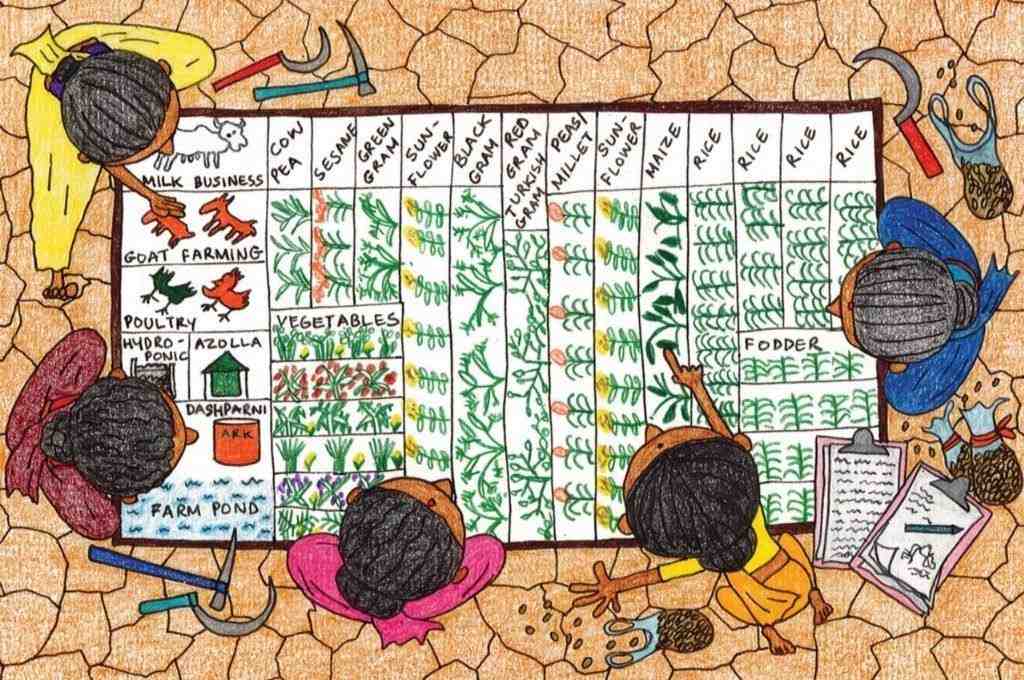

बाद के महीनों में डांगे के साथ छह महिला किसानों ने मिलकर उस्मानाबाद में वैकल्पिक खेती का एक मॉडल विकसित किया। इस नए मॉडल ने महिलाओं को मौसमी खाद्य वाली फसलें जैसे कि सब्ज़ियाँ, दाल और जौ-बाजरे जैसी फसलें उगाने में सहायता की। इस मॉडल के तहत महिलाओं को अपने पारिवारिक ज़मीन के आधे से एक एकड़ में फूलगोभी, टमाटर, जौ-बाजरा, पालक और पटसन के बीज और अन्य मौसमी सब्ज़ियों सहित ऐसे 36 विभिन्न क़िस्म के फसलों को उगाने के लिए बढ़ावा दिया गया। ये फसलें न केवल पौष्टिक थीं बल्कि इन्हें उगाने से महिलाओं को अपने परिवार के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त इन फसलों की खेती में पानी का खर्च भी बहुत कम होता है। इस मॉडल को स्थानीय रूप से ‘एक-एकड़ मॉडल’ के रूप से लोकप्रियता मिली। 2008 में केवल छह महिलाओं द्वारा शुरू किये गए इस एक-एकड़ मॉडल को आज की तारीख़ में उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर ज़िले के लगभग 500 गांवों की 60,000 महिलाओं ने अपना लिया है।

इसके बाद से इन ज़िलों की महिलाओं के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस मॉडल से खेती करने वाली कई महिलाओं का कहना है कि वे अब अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करती हैं। डांगे ने बताया कि “इस इलाक़े में औरतें अब कम अस्पताल जाती हैं और दवाइयों पर होने वाले खर्चे में भी कमी आई है।”

मैत्री डोर मुंबई स्थित एक आर्किटेक्ट और स्वतंत्र चित्रकार हैं। रीतिका रेवती सुब्रमण्यम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं।

गोएथे-इंस्टीट्यूट इंडोनेशियन के ‘मूवमेंट्स एंड मोमेंट्स’ प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में प्रकाशित कॉमिक बुक रेनड्रॉप इन द ड्रॉट: गोदावरी डांगे के माध्यम से एक एकड़ खेती मॉडल के बारे में विस्तार से जानें।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि महिला किसानों को कार्यभार सम्भालने के लिए स्वयंसेवी संस्थानों को एक इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों है।

अधिक करें: इनके काम के बारे में विस्तार से जानने और इनकी सहायता करने के लिए मैत्री डोर से [email protected] और रीतिका रेवती सुब्रमण्यम से [email protected] पर सम्पर्क करें।

लद्दाख का लेह ज़िला मुख्यतः कृषि-पशुपालक समुदायों का इलाक़ा है। इन इलाक़ों में शेंगडोंग (भेड़िया पकड़ने वाले गड्ढे) का दिखना आम बात है। ये इस इलाक़े के पारम्परिक गड्ढे हैं और सुदूर-हिमालय क्षेत्र के लोगों ने अपने मवेशियों को भेड़ियों से बचाने के लिए इन गड्ढों को तैयार किया था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इनका उपयोग नहीं हुआ है और ये बुरी हालत में हैं। इन गड्ढों की ऐसी स्थिति के पीछे का मुख्य कारण लद्दाख के इंफ़्रास्ट्रक्चर में होने वाला विस्तार और वनजीव संरक्षण उपायों का लागू होना है।

2017 में एक कंजरवेशनिस्ट समूह के हिस्से के रूप में हम लोगों ने चुशूल के चरवाहों के गाँव के सदस्यों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से इस विषय पर चर्चा शुरू की। हम लोगों ने उनसे इस इलाक़े के स्थानीय सांस्कृतिक विरासत शेंगडोंग को संरक्षित रखते हुए उन्हें सम्भावित रूप से निष्क्रिय करने के बारे में कहा।

कई बार की भेंट-मुलाक़ात और बातचीत से समुदाय के लोगों के साथ हमने एक अच्छा और स्थाई संबंध बना लिया है। इससे हमें यह समझने में मदद मिली कि वे लोग अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए भेड़ियों को मारते हैं। इसके अलावा हम उन्हें यह भरोसा भी दिला पाए कि हम उन्हें न तो इस काम के लिए दंडित करना चाहते हैं और न ही शेंगडोंग को ख़त्म ही करना चाहते हैं जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है।

हमने एक प्रभावशाली धार्मिक नेता और विद्वान महामहिम बकुला रंगडोल न्यिमा रिनपोछे से शेंगडोंग साइट पर एक स्तूप बनाने की सलाह के लिए संपर्क किया। हमनें उनसे कहा कि ऐसा करने से न केवल स्थानीय बौद्ध समुदाय के लिए इसका धार्मिक महत्व होगा बल्कि पर्यटकों के आने से अर्थव्यवस्था में भी तेज़ी आएगी।

रिनपोछे के मार्गदर्शन में शेंगडोंगों को निष्क्रिय करने, संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने और सामूहिक रूप से एक स्तूप के निर्माण की संभावना को चुशूल समुदाय ने उत्साह के साथ पूरा किया। जून 2018 में इस समुदाय ने अपने इलाक़े के सभी चारों शेंगडोंग को बेअसर कर दिया। इसके लिए उन्होंने इस ढाँचे में से कुछ पत्थरों को हटा कर एक गलियारा जैसा बना दिया। यह गलियारा किसी भी फँसे हुए जानवर के बचने के लिए एक रास्ते का काम करती है। शेंगडोंग में इस तरह के परिवर्तन से उन्हें बेअसर करने के साथ चुशल के लोगों ने अपनी पारम्परिक वास्तुकला संरचना को भी संरक्षित कर लिया।

अतीत में उपयोग में आने वाले इन चारों शेंगडोंगों में से एक शेंगडोंग के बग़ल में एक स्तूप का निर्माण किया गया।

हालाँकि स्तूप के निर्माण के खर्च में हमारा भी आर्थिक योगदान था लेकिन स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से न केवल धन जुटाने का काम किया बल्कि इस स्तूप के भीतर रखे जाने वाले अवशेषों को भी एकत्रित किया। स्तूप को बाद में सार्वजनिक रूप से रिनपोछे द्वारा पवित्र करवाया गया। समुदाय के लोगों से अनौपचारिक बातचीत में हमें यह महसूस हुआ कि इस पहल में उनकी भागीदारी से उनके अंदर गर्व और संतोष का भाव आया है। एक स्थानीय चरवाहे सोनम लोटस का कहना है कि “इस स्तूप से होकर गुजरते वक्त हम कुछ मंत्र पढ़ते हैं।” भेड़ियों के शिकार जैसे मामले पर उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग करके संरक्षण पहल के असर का ढंग से मूल्यांकन किया जाना बाक़ी है। हालाँकि वास्तविक सबूत बताते हैं कि शेंगडोंग की संरचना में किए गए बदलाव के बाद इस इलाक़े में एक भी भेड़िए की हत्या नहीं हुई है।

अजय बिजूर लद्दाख में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के हाई–एल्टीट्यूड प्रोग्राम में असिस्टेंट प्रोग्राम हेड के रूप में काम करते हैं; कर्मा सोनम लद्दाख में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के हाई–एल्टीट्यूड प्रोग्राम में फील्ड मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं।

यह एक लेख का संपादित अंश है जो मूल रूप से फ्रंटियर्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पर प्रकाशित हुआ था। इसके सह-लेखक रिग्जेन दोरजे, मुनीब खान्यारी, शेरब लोबज़ांग, मानवी शर्मा, श्रुति सुरेश, चारुदत्त मिश्रा और कुलभूषण सिंह आर. सूर्यवंशी हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: वन्यजीव संरक्षण में भारत के प्रयासों में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों के बारे में जानें।

अधिक करें: अजय बिजूर से [email protected] पर और करमा सोनम से [email protected] पर सम्पर्क करें और उनके काम के बारे में विस्तार से जानें।

सितम्बर 2021 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के लेफ़्टिनेंट गवर्नर ने गज्जर, बकेरवाल, गद्दी और सिप्पी समुदाय के सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए) के तहत कई तरह के अधिकार दिए। इस आयोजन के दौरान उन्होंने इन समुदायों के कुछ ख़ास लोगों को वन अधिकार सर्टिफिकेट भी बाँटे। इस प्रकार जंगल में रहने वाले जनजातियों को वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार मिल गया।

जम्मू एवं कश्मीर के चोपन समुदाय के लोग भी एफ़आरए के दायरे में आते हैं। यह समुदाय अन्य पारम्परिक वन निवासियों (ओटीएफ़डी) की श्रेणी में आता है। लेकिन सरकार की एफ़आरए अधिकार वितरण कार्यक्रम में इस जनजाति को पूरी तरह से नज़रंदाज़ कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वन विभाग के अफ़सरों की यह धारणा थी कि एफ़आरए केवल जनजातियों के लिए ही है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर में एफ़आरए लागू करने का काम वन विभाग ने किया है। जबकि देश के अन्य राज्यों में इसकी ज़िम्मेदारी क्षेत्रीय समुदायों की बेहतर समझ और जानकारी रखने वाले स्टेट ट्राइबल अफ़ेयर्स डिपार्टमेंट की होती है।

पारम्परिक रूप से चोपन समुदाय के लोग चरवाहे होते हैं लेकिन इनमें ज़्यादातर लोगों के पास ना तो अपने मवेशी हैं ना ही ज़मीन। ये दूसरे किसानों का भेड़ चराकर अपनी जीविका चलाते हैं। भेड़ों को चराने का मौसम मार्च से अक्टूबर तक होता है। इस पूरे मौसम में किसान एक चोपन को 350–400 रुपए प्रति भेड़ देते हैं। इस इलाक़े में प्रत्येक किसान के पास 10–15 भेड़ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चोपन को एक मौसम में 30–40 ग्राहक मिल जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो उनके पास 400–500 भेड़ें होती हैं। गर्मियों में चोपन घास के विशाल मैदानों और अल्पाइन झीलों तक जाने के लिए पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इन जगहों पर जून और अगस्त के महीने में भेड़ें चराई जाती हैं। ये चारागाह समुद्र तल से 3,500–4,000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं।

वन अधिकार सर्टिफिकेट से चोपनों को जंगल में भेड़ चराने के अधिकार की गारंटी मिल जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन इलाक़ों में अपने मवेशियों को चराने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी या ग़ैर-सरकारी अफ़सर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वन विभाग ने इन चोपनों को ऊँचाई पर स्थित चारागाहों में उनके कोठों (झोपड़ी) के मरम्मत की अनुमति भी नहीं दिया है। लेकिन एफ़आरए सर्टिफिकेट मिलने से उन्हें इसका अधिकार मिल सकता है। मरम्मत की अनुमति न मिलने के कारण चोपनों को गर्मियों में अपना सिर छुपाने के लिए सर्दियों के मौसम में क्षतिग्रस्त हुए इन झोपड़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी इन झोपड़ियों की मरम्मत के लिए वे ज़बरदस्ती जंगल के अफ़सरों को घूस देते हैं।

कुछ महीने पहले मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करके एफ़आरए के कार्यान्वयन से जुड़ी जानकारी माँगी थी। मैंने श्रीनगर और जम्मू के इलाक़े में उन लोगों और समुदायों की विस्तृत जानकारी पर एक नज़र डाली जिन्हें एफ़आरए सर्टिफिकेट और अधिकार दिए गए थे। सरकार ने इन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया है। सोलह जिलों और 21 वन प्रभागों से मुझे किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली। कुपवार, किश्तवर, उधमपर और बडगाम ज़िलों से मिली सूचनाओं के अनुसार 81 समुदायों ने यह दावा किया कि उन्हें ज़िला मजिस्ट्रेट ने चुना था। इनमें से एक भी लाभार्थी चोपन समुदाय या किसी भी अन्य ओटीएफ़डी श्रेणी का नहीं था।

डॉक्टर राजा मुज़फ़्फर भट श्रीनगर आधारित कार्यकर्ता, लेखक और एक स्वतंत्र रिसर्चर हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासी समुदायों के लिए स्थानीय शासन को मज़बूत करने में एफ़आरए की भूमिका के बारे में विस्तार से पढ़ें।

अधिक करें: लेखक के काम में सहयोग देने और उनके बारे में अधिक जानने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

पिछले 50–60 सालों में राजस्थान के असिंद, करेर और कोटरी इलाक़ों में भूजल का स्तर 10 से 50 फ़ीट तक कम हुआ है। यह एक चिंता का विषय है क्योंकि इस इलाक़े की नब्बे प्रतिशत आबादी खेती करती है और अपने रबी फसलों की सिंचाई के लिए पूरी तरह से भूजल पर ही निर्भर है।

तालाबों, झीलों और झरनों को अमूमन सामुदायिक सम्पत्ति माना जाता है लेकिन भूजल को आमतौर पर लोग निजी सम्पत्ति मानते हैं। लोग अपने-अपने ज़मीनों में कुएँ और बोरवेल गड़वातें हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वे जितना चाहे उतना पानी ज़मीन से निकाल सकते हैं। लोगों को यह मालूम ही नहीं है भूजल एक सार्वजनिक सम्पत्ति है और इसका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से किया जाना चाहिए। हालाँकि ‘पानी का एक खेल’ इस स्थिति को बदल रहा है।

पानी को बचाने वाले इस नए खेल को खेलने के लिए समुदाय के लोग 30 से 50 की संख्या में इकट्ठा होते हैं। इस खेल को गाँव के लोगों को योजनाबद्ध और सामूहिक रूप से भूजल के इस्तेमाल की महत्ता को बताने के लिए तैयार किया गया है। और साथ ही यह खेल लोगों को भूजल के इस्तेमाल और फसलों के पैटर्न के बीच के संबंध के बारे में भी बताता है।

इस खेल में पाँच खिलाड़ियों को एक साल में उपयोग करने के लिए या तो 50 बाल्टी पानी दिया जाता है या फिर उन्हें भूजल की एक इकाई आवंटित की जाती है। साथ ही उन्हें अपनी पसंद के फसलों का एक ऐसा सेट भी चुनना होता है जिसमें एक फसल में कम और दूसरी फसल में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। फिर उन्हें इन फसलों की खेती करने के लिए कहा जाता है। खिलाड़ियों को भूजल के इस्तेमाल का पारस्परिक हिसाब-किताब इस तरीक़े से करना होता है—उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि सबको अपनी फसल की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, सबको लाभ हो। इन सबके अलावा उन्हें आगे आने वाले कई सालों के लिए पानी की बचत भी करनी होती है। संक्षेप में, उन्हें उपलब्ध भूजल की मांग और आपूर्ति का आकलन करने और सामूहिक रूप से पानी का बजट तैयार करने की ज़रूरत होती है।

खेल का संचालक इस खेल को 22 राउंड में संचालित करता है। पहले दो सत्रों में ग्रामीणों को खेल के नियम समझने में मदद की जाती है। अगले 10 राउंड तक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को बिना अपनी पसंद की फसल की जानकारी दिए खेल को जारी रखते हैं। अंतिम 10 राउंड में खिलाड़ी एक दूसरे से फसलों के चुनाव और पसंद के बारे में बातचीत कर सकते हैं। हर राउंड के अंत में खिलाड़ियों को वर्षा जल का 7 यूनिट दिया जाता है जो इस्तेमाल न करने पर उन्हें अगले राउंड में मिल जाता था। बारिश न होने वाले कारक को ध्यान में रखते हुए दो पासों को फेंटा जाता था और पासों में आने वाली संख्या अगले राउंड में उपलब्ध पानी की इकाई को निर्धारित करता है।

खेल के अंत में खिलाड़ियों और खेल में हिस्सा न लेने वाले लोगों को खेल की जानकारी दी जाती है। संचालक खिलाड़ियों से कहता है कि वे दर्शकों के सामने अपने अनुभव साझा करें। इससे समुदाय के लोगों को अपने स्थानीय, जल से जुड़ी समस्याओं, सिंचाई की रणनीतियों और फसलों के चुनाव के बारे में बातचीत करने का मौका मिलता है।

इस खेल से समुदाय के लोगों ने आपस में जल बचाव के विषय पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। लोग अब इस बारे में बात करने लगे हैं कि जल की बचत के लिए कौन से तरीक़े कारगर होते हैं। साथ ही वे अब जल की अधिक खपत वाली फसलों के बजाय कम जल में पैदा होने वाली फसलों (जैसे जौ और चना) की खेती की तरफ़ मुड़ने का विकल्प ढूँढने लगे हैं।

फ़ाउंडेशन फ़ॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ग्रामीण भारत में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: भारत के जल संकट के बारे में आपको यह जानने की ज़रूरत है।

अधिक करें: फ़ाउंडेशन फ़ॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के काम को जानने और उसका समर्थन करने के लिए [email protected] पर सम्पर्क करें।

लाल चींटियों की चटनी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के लोगों का एक लोकप्रिय व्यंजन है। जंगलों में रहने वाले माडिया जनजाति के लोग अपने खाने में खट्टेपन का स्वाद लाने के लिए चींटियों की चटनी खाते हैं। इस चटनी को मछली, तरी वाली सब्ज़ियों, अंबादी (हरे पत्तों वाली सब्ज़ी) के साथ खाया जाता है। फ़ॉलिक एसिड की बहुत मात्रा होने के कारण यह चटनी बहुत ही गर्म होती है। इसे प्रोटीन का भी एक अच्छा स्त्रोत माना जाता है। चटनी बनाने के लिए माडिया जनजाति के लोग अक्सर इन चींटियों को घर की छतों पर कड़ी धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने से इसे कई महीनों तक संरक्षित रखने में मदद मिलती है। इससे वे ज़रूरत के अनुसार महीनों तक अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं।

लेकिन चटनी के लिए चींटियाँ पकड़ना बहुत कठिन काम है। माडिया जनजाति के पुरुषों को चींटियों के घोंसलों को पकड़ने के लिए घने जंगलों में अंदर बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ता है। माडिया जनजाति के एक आदमी ने हमें बताया कि “लाल चींटियाँ आमतौर पर पेड़ की सबसे ऊँची डाली पर होती हैं। इनके घोंसलों को पकड़ने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। घोंसले वाली डाल को काटने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। इससे पहले कि वे चींटियाँ इधर-उधर ग़ायब हो जाएँ या हमें काटना शुरू कर दें डाल के नीचे गिरते ही हम चींटियों को पकड़कर जल्दी-जल्दी उन्हें मारना शुरू कर देते हैं।”

लाल चींटियों के काटने पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। एक साथ कई चींटियों के काटने लेने से शरीर में सूजन तक आ जाती है। लेकिन माडिया जनजाति के लोग चींटी पकड़ने में माहिर हैं। उनका मानना है कि अच्छे स्वाद के लिए इतना ख़तरा तो उठाया जा सकता है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

सिमित भगत एक सामाजिक विकास कार्यकर्ता हैं और साथ ही एक फ़िल्म निर्माता भी हैं।

—

अधिक जानें: भारत के आदिवासी आबादी में व्याप्त कुपोषण के कारण के बारे में जानें।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

भारत के अपेक्षाकृत कम पानी वाले इलाक़ों में भूजल का स्तर तेज़ी से घटता जा रहा है। भूजल स्तर को वापस सामान्य करने के लिए किए गए हज़ारों करोड़ों के निवेश और अनगिनत शोधो के बावजूद स्थिति बदतर ही होती जा रही है।प्राथमिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि बोरवेल क्रांति के कारण लोगों ने पारंपरिक फसलों के बजाय व्यावसायिक प्रजातियों वाले फसलों की खेती शुरू कर दी है। इस स्थिति के लिए आंशिक रूप से इसी बदलाव को दोषी माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन इलाक़ों के किसान क्यों अपनी सारी बचत, अपना सारा पैसा खर्च कर पानी के स्त्रोतों तक पहुँचने के लिए लगातार ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं जिसमें उन्हें कई बार निराशा ही हाथ लगती है?

इस सवाल के जवाब के लिए हम लोग कर्नाटक के बंगलुरु ग्रामीण ज़िले के चिक्कहेज्जाजी इलाक़े में गए। हम समझना चाहते थे कि भूजल के स्तर में होने वाली गिरावट और खेती वाले इलाक़ों में पानी के बढ़ते संकट के बावजूद पानी के अधिक खपत वाली फसल सुपारी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों की सूची में कैसे आ गई।

परम्परा के अनुसार सुपारी के एक बाग़ान में प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाए जाते हैं। और हर पेड़ की सिंचाई में साल के छ: महीने तक प्रतिदिन लगभग 15 लीटर पानी की खपत होती है। इसका मतलब यह है कि 50 मिलीमीटर/वर्ष भूजल स्तर वाले इलाक़े में इस फसल की सिंचाई के लिए 350 मिलीमीटर/वर्ष पानी की ज़रूरत है।

हालाँकि, सुपारी की खेती में अधिक पानी की ज़रूरत के पीछे का कारण इसका वित्तीय आकर्षण है। मूँगफली से 60,000 रुपए/एकड़/वर्ष की तुलना में सुपारी की खेती से 4,50,000 रुपए/एकड़/वर्ष की कमाई होती है। डोड्डाबल्लापुर के नज़दीक के एक किसान राजू ने हमें बताया कि “अगर बोरवेल की खुदाई में पानी नहीं मिलता है तब हमें 1.5 लाख का नुक़सान होता है लेकिन खुदाई में पानी का स्तर मिल जाने पर उसी साल हमें 4.5 लाख की कमाई हो जाती है।” लेकिन फसल की माँग कितनी ज़्यादा है?

शोध से हमें इस बात का पता चला कि 70 के दशक में जब सुपारी की बिक्री पारम्परिक फसल के रूप में शुरू हुई थी तब इसकी कीमत मात्र 700–800 रुपए प्रति क्विंटल ही थी। लेकिन 90 के दशक में गुटका उद्योग के विस्तार के कारण इसकी क़ीमत में तेज़ी आई। उसके बाद से लगातार क़ीमतें बढ़ी ही हैं और आज की तारीख़ में यह एक लाख रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। समय के साथ यह कर्नाटक की एक मुख्य नक़दी फसलों में शामिल हो गई है। निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में बसे गाँव के किसान पानी की भारी खपत वाले इस व्यावसायिक फसल की सिंचाई के लिए ज़मीन की गहरी से गहरी खुदाई करने लगे। दरअसल चिक्कहेज्जाजी गाँव के 900 परिवारों में से 800 परिवार सुपारी की खेती करते है।

ऐसा नहीं है कि सुपारी का बाज़ार पानी के एक बुलबुले की तरह है। बल्कि इसके विपरीत यह गुटका उद्योग की माँग से संचालित होने और फलने-फूलने वाला उद्योग है और इसे किसानों, गुटका बनाने वाली कम्पनियों और व्यापारियों के मज़बूत नेटवर्क का सहारा भी प्राप्त है।

पानी के लगातार गहराते संकट के समय में सुपारी जैसी फसलों के प्रभाव पर बारीकी से नज़र रखना और यह देखना महत्वपूर्ण हो गया है कि बाज़ार में इनकी महत्ता को कम करने के क्या तरीक़े हो सकते हैं। यह ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि यह एक ‘मुफ़्त बाज़ार’ नहीं है; भूजल क्रांति किसानों को दी जाने वाली मुफ़्त बिजली की नीति द्वारा संचालित है। सवाल यह है कि टिकाऊ फसलों के विकल्प के चुनाव में मदद के लिए राज्य किस तरह से किसानों को आर्थिक सहायता दे सकती है।

तन्वी अग्रवाल नीदरलैंड के वैगनिंगन विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं। यह उस लेख का सम्पादित अंश है जो मूल रूप से द न्यूज़ मिनट पर प्रकाशित हुआ था। सुपारी की फसल के बारे में और अधिक जानने के लिए इस इन्फ़ोग्राफ़िक को देखें।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: भूजल संकट को दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी की ज़रूरत को समझें।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में और अधिक जानने और उनका समर्थन करने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

लॉकडाउन के दिनों में खोई हुई सभी नौकरियाँ वापस नहीं लौटी हैं। लॉकडाउन के दौरान और बाद में उत्तर और दक्षिण भारत में उद्योगों में अनौपचारिक और पंजीकृत श्रमिकों के साथ ग्राम वाणी ने काम किया। इससे हम ने जाना कि काम पर वापस लौटने वाले लोगों की नौकरियाँ भी स्थाई नहीं हैं। अब उन्हें सप्ताह में कम ही दिनों के लिए काम मिलता है और उनकी नौकरी अनौपचारिक और असुरक्षित रोज़गार की श्रेणी में आ गई है। इसके अलावा वे अपने वेतन में होने वाली भारी कटौती से भी जूझ रहे हैं।

आँकड़े बताते हैं कि कम उम्र के श्रमिकों और ख़ासकर औरतों को अपनी नौकरियाँ वापस पाने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है।

नियोक्ताओं के लाभ पर केंद्रित श्रम क़ानून की वजह से श्रमिकों के अधिकारों में कमी आती जा रही है। ऐसी स्थिति में मज़दूरों के प्रति अपने दायित्वों की धज्जियाँ उड़ाने वाली कम्पनियाँ अपने बचाव के लिए क्या कर रही हैं? ग्राम वाणी के मोबाइल रेडियो प्लेटफॉर्म ‘मोबाइल वाणी’ का यह ऑडियो कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति के बारे में बताता है। इन रणनीतियों की मदद से कम्पनियाँ अपने मज़दूरों ख़ासकर महिला मज़दूरों को काम पर रखती हैं और कम्प्लाइयन्स या मुक़दमेबाज़ी से बचती हैं। इसके अलावा कम लोगों को रोज़गार देने या बड़े पैमाने पर की जाने वाली छँटनी के बाद मज़दूरों को किए जाने वाले भुगतान से बचने के लिए भी इनका इस्तेमाल करती हैं।

महिलाओं को एक दिन की छुट्टी लेने जैसे मामूली कारणों से काम से निकाल दिया जाता है; उन्हें सप्ताह में कुछ ही दिनों के लिए काम पर बुलाया जाता है; उन्हें उनके काम की मज़दूरी भी नहीं दी जाती है बल्कि उल्टा उनसे कहा जाता है कि वे 10 दिनों की छुट्टी पर चली जाएँ।

महिलाओं की मज़दूरी पहले से ही पुरुषों से कम है और अक्सर वे इन पैसों का उपयोग घर की ज़रूरी चीजें जैसे बच्चों के स्कूल का सामान, कपड़े और खाने पीने की चीजों को ख़रीदने में करती हैं। खंडित और असुरक्षित रोज़गार महिलाओं के काम और उनपर और उनके घर पर पड़ने वाले इसके सकारात्मक प्रभाव को अदृश्यता की ओर धकेलता है।

ग्राम वाणी एक सामाजिक तकनीकी कम्पनी है जो समुदायों को उनकी आवाज़ में ही अपनी कहानी कहने और लोगों से साझा करने के लिए तैयार करती है। श्वेता ग्राम वाणी में कंटेंट और फ़ील्ड मैनेजर हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: उन तरीक़ों के बारे में पढ़ें जिनका उपयोग सरकार और बैंक अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूरों को कोविड-19 से पैदा हुए आर्थिक संकट से निबटने में मदद के लिए कर सकते हैं।

अधिक करें: उनके काम को समझने और उनका समर्थन करने के लिए लेखक से [email protected] पर सम्पर्क करें।