मेरी शादी को दस साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब मेरी दो बेटियां भी हैं। बावजूद इसके हम दोनों पति-पत्नी पर, परिवार और समाज की तरफ से एक बेटा पैदा करने का दबाव लगातार बना रहता था। स्वाभाविक है कि इस दबाव का ज़्यादा असर मेरी पत्नी पर पड़ता रहा है क्योंकि आज भी हमारे समाज में बेटे या बेटी के जन्म की जिम्मेदारी महिलाओं की मानी जाती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे में पिता की भूमिकाएं बहुत सीमित होती हैं। यहां तक कि जन्म के बाद बच्चे के पालन-पोषण और परिवार नियोजन जैसे मामलों में भी यह नदारद ही रहती है।

लम्बे समय से, डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े होने के कारण, और ब्रेकथ्रू संस्था के साथ लैंगिक समानता पर काम करने की वजह से लैंगिक समीकरणों पर मेरी समझ अलग रही है। मेरे भीतर लैंगिक भेदभाव को लेकर शुरू से ही एक प्रकार की जागरूकता थी। इसलिए दूसरी बेटी के जन्म के समय ही मैं नसबंदी करवाना चाहता था।

हमारे समाज में पुरुष नसबंदी से जुड़ी मानसिकता कैसी है, इसका अंदाज़ा आपातकाल के समय पुरुषों की जबरन की जाने वाली नसबंदी के क़िस्सों और पुरुष समूहों में इसे लेकर ‘मर्दों नामर्द बनो’ जैसे फ़िकरों का इस्तेमाल कर आपस में की जाने वाली चुहल से भी मिलता है। नतीजतन समाज में, विशेष रूप से पुरुषों के बीच इसे लेकर कलंक का भाव होता है। मैं यह बात इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं आज भी मेरे हमउम्र दोस्तों में नसबंदी को लेकर झिझक देखता हूं।

हालांकि सरकारें समय-समय पर पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के अभियानों का आयोजन करती रही हैं लेकिन परिवार नियोजन का यह तरीक़ा अब भी उतना लोकप्रिय नहीं है। इस असफलता के पीछे समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा और नसबंदी को लेकर लोगों में व्याप्त कलंक और रूढ़िवादिता का भाव ही है।

नसबंदी से जुड़े इसी भाव के कारण मुझे नसबंदी करवाने के अपने फैसले पर शुरुआत में पत्नी का पूरा सहयोग नहीं मिला। कॉन्डोम की असफलता के कारण डेढ़ साल पहले मेरी पत्नी तीसरी बार गर्भवती हो गई थी। लेकिन अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही हमने और बच्चे न करने का फ़ैसला ले लिया था। इसलिए भारी मन से हमने इस अनचाहे गर्भ का चिकित्सीय प्रबंधन किया। यह अनुभव हम दोनों के लिए बहुत दर्दनाक था। इस घटना के बाद एक बार फिर मैंने नसबंदी करवाने की बात अपनी पत्नी के सामने रखी और इस बार उन्हें राज़ी कर लिया।

मुझे अपने नज़दीकी डिस्पेंसरी पर नसबंदी के लिए ‘एम्स’ में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कैम्प की जानकारी मिली। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने एरिया की आशा वर्कर के साथ मैं अगले दिन एम्स पहुंच गया। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि उनके पांच साल के करियर में मैं उनका तीसरा केस हूं। इस जानकारी के बावजूद मुझे लग रहा था कि कैंप में मुझे लम्बी क़तार में खड़े होकर घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे अस्पताल में मेरे सिवाय वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। मुझे अपनी बहादुरी पर नाज़ हो रहा था और मैं ख़ुश भी था कि मुझे किसी लम्बी क़तार में नहीं लगना पड़ा। वहीं, दूसरी तरफ़ मुझे यह देख हैरानी भी हो रही थी कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए इस तीन दिवसीय नसबंदी कैम्प में मेरे सिवाय एक भी पुरुष नहीं था। अस्पताल के कर्मचारी वहां किसी और वजह से आए मर्दों को नसबंदी करवाने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे।

जरूरी औपचारिकताओं के बाद मेरी सर्जरी की प्रक्रिया हुई। 30 मिनट की इस प्रक्रिया में मुझे न तो दर्द का अनुभव हुआ और ना ही किसी विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ी। अगले कुछ घंटे बाद मैं अपने घर पर था।

हालांकि, मैंने अपनी बस एक जिम्मेदारी पूरी की (जिसका फैसला लेने में मुझे 3-4 साल लग गए),यह किसी भी नज़रिए से गर्व का विषय नहीं है। लेकिन जब हम खुद को अपने आसपास के संघर्ष, टैबू, पितृसत्ता, मर्दानगी के मानकों से हट कर कुछ नई पहल करते देखते हैं तो अपने लिए ख़ुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है जब स्वास्थ्य विभाग के लोग मुझे अपने अनुभव साझा करने और लोगों को प्रेरित करने के लिए बुलाते हैं। मैं भी इन मीटिंग्स में इस उम्मीद से जाता हूं कि मेरे अनुभव के कारण पुरुष नसबंदी को लेकर लोगों की समझ बदले, अपने अनुभव साझा करने के साथ ही, मैं सामाजिक मान्यताओं पर भी लोगों से बातचीत करता हूं।

नरेश कुमार साल 2014 से ब्रेकथ्रू के साथ काम कर रहे हैं। वे लैंगिक न्याय, बराबरी और इससे जुड़े साझे मुद्दों पर काम करते हैं। नरेश ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में मास्टर्स किया है।

—

अधिक जानें: इस लेख के माध्यम से बच्चों की देखभाल में पिता की भूमिका के बारे में जानें।

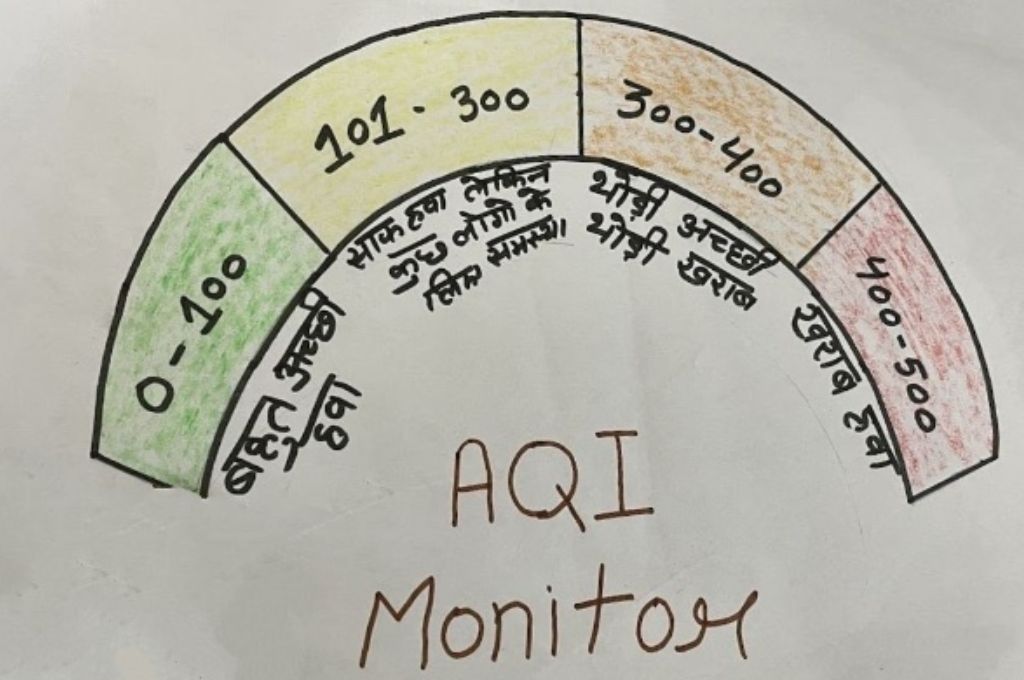

निज़ामुद्दीन, दिल्ली के एक निम्न आय वाले इलाक़े में स्थित चिंतन लर्निंग सेंटर में बच्चों को ‘हवा हवाई’ शीर्षक वाली एक कॉमिक बुक से जलवायु परिवर्तन के बारे में सिखाया जाता है। किताब में छह साल की छात्रा चमकी और हवा का प्रतिनिधित्व करने वाली हवा हवाई को दिखाया गया है। बच्चे जानते हैं कि हवा की गुणवत्ता में ख़राबी आने से हवा हवाई दुखी हो जाती है। दरअसल गुणवत्ता में कमी आने से उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। वे हवा हवाई की इस स्थिति से खुद को जोड़ पाते हैं क्योंकि दिल्ली के प्रदूषित वातावरण में बाहर निकल कर खेलने पर उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है।

10 साल के समीर और नौ साल की आनंदी के लिए हवा एक स्थान घेरने वाली वास्तविक चीज है जिसका अपना वजन भी है। वे इसका प्रदर्शन गुब्बारे वाले प्रयोग से करते हैं। वे समझते हैं कि हवा एक नेमत है जिसकी अपनी चुनौतियां भी हैं – वे इससे जीवित रहने के लिए सांस ले सकते हैं, अपने कपड़े सुखा सकते हैं और इसके कारण ही अपनी पतंग उड़ा सकते हैं। लेकिन, जब यह प्रदूषित हो जाती है तब इससे उनकी आंखें जलने लगती हैं। चमकी के चाचा साइकल से काम पर जाते हैं और हवा प्रदूषण के स्तर को कम करने में उनकी मदद करते हैं। चमकी के चाचा से प्रभावित होकर स्कूल से वापस लौटने के बाद ये बच्चे अपने माता-पिता को हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय बताते हैं।

इस इलाक़े में बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम बन रहे हैं। बच्चों के विकास पर काम करने वाली एक समाजसेवी संस्था, सेसमी वर्कशॉप इंडिया की इस पर्यावरण शिक्षा पहल के तहत ये बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और वापस लौटकर अपनी मांओं को बता रहे हैं। उनकी माएं उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को सुनती भी हैं। फिर, ये महिलाएं अपने पतियों को घर चलाने में छोटे-मोटे बदलाव लाने के लिए मना लेती हैं।

रानी इस इलाक़े में परचून की दुकान चलाती हैं। उनका बेटा अर्शन भी इन कक्षाओं में जाता है। वे बताती हैं कि ‘मैं पहले चूल्हे पर पानी गर्म करती थी लेकिन बच्चों ने मुझे ऐसा करने से रोका क्योंकि यह पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। हम जानते थे कि इससे भविष्य में हमारे आंखों की रौशनी प्रभावित हो सकती है। गैस बहुत महंगा होने के कारण हम लोग तब भी चूल्हा ही इस्तेमाल करते थे। पर फिर बच्चे कहने लगे तो मैंने सोचा, छोड़ो! एलपीजी अब भी बहुत महंगा है लेकिन हम अपने बच्चों को ना कैसे कह सकते हैं।’

इसी इलाक़े में रहने वाली शहाना बताती हैं कि ‘बच्चे जो भी अपनी क्लास में सीखते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं – हम जो कूड़ा जलाते हैं उससे बीमारियां फैलती हैं और हम इससे निकलने वाला धुएं को अपने सांस के रूप में लेते हैं। हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। जो हमें नहीं पता वह बच्चों को पता होता है, बच्चे हमें आके बताते हैं। चूल्हा जला लिया, कूड़ा जला दिया, उससे प्रदूषण तो फैल ही रहा है। पता चला तो हमने बंद कर दिया।’

वे आगे जोड़ती हैं ‘अब सुधार दिख रहा है, बीमारी भी दूर हो गई है इससे। ज़्यादा सफ़ाई रखते हैं, सब बदला है। जैसे बच्चों में आया है बदलाव वैसे हम में भी बदलाव आ गया है।’

जैसा कि आईडीआर को बताया गया। रानी परवीन निज़ामुद्दीन में परचून की एक दुकान चलाती हैं। शहाना निज़ामुद्दीन में रहने वाली एक घरेलू महिला है।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: जानें कि कैसे युवा मानचित्रकार ओडिशा के चक्रवात-प्रवण गांवों की मदद कर रहे हैं।