रबारी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में निवास करने वाली पशुपालकों की एक खानाबदोश जनजाति है। इन्हें रेवारी, रैका, देवसी या देसाई के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय का काम बकरियों, भेड़, गाय, भैंस और ऊँट जैसे विभिन्न पशुओं को पालना है।

कई अन्य समुदायों की तरह रबारी समुदाय भी तलाक़ को वर्जित मानते हैं। पंचायत सदस्य और समुदाय के अन्य बुजुर्ग तलाक से संबंधित फैसलों में शामिल होते हैं। इस समुदाय में तलाक़ को रोकने के लिए कई तरह की परम्पराएँ हैं। इनमें से एक में यह उन परिवारों पर शुल्क लगाता है जिसमें तलाक़ की घटना होती है। चाहे वह पत्नी का परिवार हो या पति का, तलाक का फैसला करने वाला पहला पक्ष दूसरे पक्ष को मुआवजा शुल्क का भुगतान करता है। तलाक़ लेने वाले पक्ष को समुदाय के सभी पुरुष सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी होती है। कानूनी अलगाव के एवज में अक्सर दो परिवारों के बीच पशुधन, विशेष रूप से ऊंटों का आदान-प्रदान भी होता है।

विवाह की समाप्ति के प्रतीक के रूप में, पति अपनी पगड़ी से कपड़े का एक छोटा टुकड़ा काटकर पत्नी के परिवार को देता है।

इरम शकील लेंड-ए-हैंड इंडिया नाम के एक स्वयंसेवी संस्था के साथ कार्यरत हैं। यह संस्था व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम करती है।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: इस परिप्रेक्ष्य को पढ़ें कि क्या भारत को विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ानी चाहिए।

दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर जिले के आसपास की कभी बंजर पड़ी जमीन अब सुरक्षित और विकसित है। पिछले 25 वर्षों में इन आम ज़मीनों को उनके आसपास के गांवों द्वारा बहुत ही सावधानी से चारागाहों में बदल दिया गया है।

इसे बनाए रखने के लिए हर घर अपना योगदान देता है और होने वाले फायदे को भी आपस में सब बराबर बांटते हैं। अपनी जमीन पर दूसरों के अतिक्रमण (दूसरे गांवों या आवारा चरने वाले पशुओं और बकरियों) से बचाव को सुनिश्चित करने के लिए झडोल प्रखण्ड में सुल्तान जी का खेरवारा के गाँव के निवासियों ने एक अनोखी रणनीति को विकसित किया है। इस गाँव में कुल 450 घर हैं। अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने चौकीदारी का फ़ैसला किया। जिसके लिए उन्होंने हर दिन एक अलग घर के एक सदस्य को निगरानी के काम पर भेजना शुरू कर दिया।

उन्होनें एक मजेदार तरीका भी विकसित किया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि चारागाहों पर निगरानी की बारी कौन से घर की है। निगरानी करने वाले आदमी को एक छड़ी दी जाती है जिसे वह हमेशा अपने पास रखता है। जब उनकी बारी खत्म हो जाती है तब वह उस छड़ी को अपने पड़ोसी के घर के बाहर रख देता है जो इस बात का संकेत होता है कि अगली बारी उनकी है। इस तरह से, यह छड़ी एक घर से दूसरे घर तक जाती है और ग्रामीणों को यह बताती है कि इस बार गाँव के चीजों की सुरक्षा की बारी उनकी है।

आएशा मरफातिया पहले इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू में संपादकीय सहयोगी थीं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि भारत को एक सामान्य घोषणापत्र की आवश्यकता क्यों है।

पारंपरिक मिट्टी के ढांचे के बजाय (बाएं) ओडिशा के हाडागरी गांव में बनाए जा रहे नए घर ईंट और कंक्रीट (दाएं) से बने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये घर प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत बने हैं जिसमें कुछ निश्चित सामग्रियों का इस्तेमाल अनिवार्य है।

गर्मियों में तापमान आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस के पारे को पार कर जाता है। और पारंपरिक मिट्टी के घरों का निर्माण इस तरह से किया जाता है जिसमें गर्मी बाहर ही रह जाती है और अंदर का हिस्सा ठंडा रहता है। गांव के कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि कंक्रीट से बने उनके नए घर आने वाली गर्मियों में बहुत अधिक गर्म हो जाएंगे और रहने लायक नहीं रहेंगे। हालांकि, अगर वे पीएमएवाई-जी के तहत मिलने वाले वित्तीय सहायता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इन ‘आधुनिक’ घरों को ही बनाना होगा।

तनाया जगतियानी इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू (आईडीआर) में संपादकीय विश्लेषक हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: शहरी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले जनजातीय समुदायों द्वारा अपनी जमीन की कीमत और क्षमता को समझने से संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ें।

मुंबई के बाहरी इलाके में दहानु खाड़ी से लगे धकती दहानु नाम का एक छोटा सा गाँव है। आदिवासी बहुल इस गाँव के लोगों की आमदनी का मुख्य स्त्रोत मछली पकड़ना है। हर सप्ताह वे अपनी मछलियों को दहानु के शहरी इलाकों में बेचते हैं। मुंबई तक बेहतर रेल-संपर्क होने के कारण इस इलाके की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लगभग एक दशक पहले तक इस इलाके के लोगों को खाड़ी में उपलब्ध मछलियों की प्रचूर मात्रा पर गर्व था। समुदाय की एक बुजुर्ग महिला अनघा* का कहना है कि, “उन दिनों में हम लोग एक ही समय में ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेते थे…अब हम बहुत ही कम मात्रा में मछली पकड़ पाते हैं।”

तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण समुद्रस्तर में कमी आई है जिसके कारण खाड़ी में मछलियों की संख्या कम हो गई है। गाँव की महिलाएं शिकायत करते हुए बताती हैं कि गैर-स्थानीय मछुआरे अपनी बड़ी-बड़ी जालें और विकसित औज़ार लेकर आते हैं और एक ही बार में ढेरों मछलियाँ पकड़ लेते हैं। उनके ऐसा करने से खाड़ी की प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रही है। इसके अलावा उद्योगों से निकले अपशिष्ट (जैसे नजदीकी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला फ़्लाई ऐश) खाड़ी में ही बहा दिये जाते हैं। इससे समुद्र का पानी प्रदूषित हो जाता है और समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा सरकार ने क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए वाधवन परियोजना का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य विकास के लिए क्षेत्र में बन्दरगाह का निर्माण करना है।

यह पूछे जाने पर कि वह कभी-कभार ही मछली पकड़ने क्यों जाती है और आमदनी के लिए अन्य छोटे कामों पर क्यों निर्भर रहती है, गौरी* ने कहा, “और कहाँ से पैसे आएंगे? हम बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ पाते हैं।”

गौरी अकेली नहीं है। गाँव की ही एक दूसरे मछुआरिन ने बताया कि आमदनी के लिए वह और उसके पति अब पुताई का काम, गाड़ी चलाना और ऐसे ही दूसरे काम ढूँढने लगे हैं। मछली पकड़ने से होने वाली आमदनी में आई कमी के कारण माता-पिता अब अपने बच्चों को मछली पकड़ने के पेशे के बजाय निजी या सरकारी नौकरियों में भेजना चाहते हैं। हालांकि मछली पकड़ने से होने वाली कम आमदनी का बुरा प्रभाव उनके बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षा के अवसरों पर भी पड़ रहा है। कॉलेज जाने के इच्छुक होने के बावजूद भी युवा पीढ़ी एक ऐसे चक्र में फंसी है जिससे निकलने में वह असमर्थ हैं। नतीजतन भविष्य में आजीविका के अवसर सीमित हो जाते हैं।

* गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिये गए हैं।

अस्मा साएद वर्तमान में ट्रान्स्फ़ोर्मिंग इंडिया इनिशिएटिव, एक्सेस लाइवलीहुड्स से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कर रही हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: भारत के मछली पकड़ने के उद्योग में मौजूद कमियों और उन कमियों को दूर करने के तरीकों के बारे में यहाँ पढ़ें।

अधिक करें: उनके काम के बारे में और अधिक जानने के लिए लेखक से [email protected] पर संपर्क करें।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है। निगम ने इस आदेश में कहा है कि सभी बस के चालकों और कंडक्टरों (परिचालक) को शाम 7:30 के बाद किसी भी महिला के अनुरोध पर बस को कहीं भी रोकना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद की महिलाएं रूट में कहीं भी बस से उतर और चढ़ सकती हैं। अक्सर ही इन औरतों को सड़कों पर यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और उनकी निजी सुरक्षा खतरे में होती है, या बस स्टॉप तक जाने या वहाँ से आने के लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। बस स्टॉप और लोगों के घरों के बीच संपर्क—जिसे ‘लास्ट माइल कनेक्टिविटी’ के नाम से जाना जाता है—एक मुख्य शहरी परिवहन समस्या है। कई अन्य मुद्दों की तरह यह भी महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है।

हैदराबाद के बस्ती में रहने वाली लक्ष्मी शहर के बाहर फैक्ट्री में काम करने बस से जाती है। उसके घर से सबसे नजदीकी बस-स्टॉप 2.5 कीलोमीटर दूर है। सुबह में वह अकेले जाती है। लेकिन शाम के समय उसे अपने पति को बुलाना पड़ता है या बस्ती से आने वाली अन्य औरतों का इंतजार करना पड़ता है। ताकि वे सभी एक झुंड में घर तक जा सकें या फिर उसे घर तक अकेले जाने का खतरा उठाना पड़ता है। लक्ष्मी के घर तक जाने वाली सड़क काफी संकरी है और उसमें रौशनी नहीं होती है। यह सड़क नशे में धुत्त लोगों से भरी कल्ल दुकानम (ताड़ी की दुकान) से होकर गुजरती है। नशे में धुत्त लोगों के बर्ताव से उसे हमेशा ही असहज महसूस होता है। मोटरसाइकल चलाने वाले जवान लड़के अक्सर उसे या तो छूने की कोशिश करते हैं या उसका दुपट्टा या पल्लू पकड़ लेते हैं।

इस समस्या के समाधान के बारे में लक्ष्मी का कहना है कि “अगर बस्ती के नजदीक एक बस स्टॉप होता तब घर तक की मेरी यह पैदल यात्रा छोटी और सुरक्षित हो जाती। दरअसल यह बस बस्ती से गुजरती है और फिर बस स्टॉप पर रुकती है, जिसके कारण मुझे गलियों से होकर जाना पड़ता है।”

लक्ष्मी की कहानी बस स्टॉप से घर वापस जाने के समय कई अन्य महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताती है। टीएसआरटीसी द्वारा पारित यह आदेश औरतों के लिए उनकी पैदल यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने का महत्वपूर्ण तरीका है। ग्रामीण बस परिवहन में ये अनुरोध वाले बस स्टॉप बहुत ही आम हैं लेकिन सबसे पहले हैदराबाद ही शहरी बस परिवहन में इसे कानून के रूप में लागू कर रहा है। औरतें असमान रूप से सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर होती हैं और इस तक पहुँचने में व्याप्त सुरक्षा की कमी उन्हें शिक्षा, रोजगार और मनोरन्जन वाली जगहों पर जाने से रोकता है।

आईला बंदगी एक शहरी शोधकर्ता और कार्यकर्ता हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ कैसे अधिक असरदार हो सकती हैं।

अधिक करें: उनके काम के बारे में और अधिक समझने और समर्थन देने के लिए लेखक से [email protected] पर संपर्क करें।

भारत में कुल बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 76 प्रतिशत है। पावर प्लांट में कोयला दहन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों में से एक फ्लाई ऐश है। यह अक्सर पानी के साथ मिलाकर पावर प्लांट के पास राख़ के लिए बने तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद या तो इसे प्रयोग में लाया जाता है या फिर इसका निबटान कर दिया जाता है। कई मामलों में, राख़ के ये तालाब क्षमता से कई गुना अधिक भर दिये जाते हैं और अधिक भार होने के कारण इनकी दीवारें टूट जाती हैं। जिससे जल के स्त्रोतों, मिट्टी और खेती वाली ज़मीनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है और वे दूषित हो रहे हैं; मानव और पशु जीवन के साथ-साथ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है और लोगों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

अगस्त 2019 में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित एस्सार महान पावर प्लांट के राख़ तालाब की दीवार टूट गई थी जिसके अंदर 1 लाख टन फ़्लाई ऐश जमा थी। इसने 100 एकड़ की जमीन और 500 किसानों की खरीफ फसल को बर्बाद कर दिया। खर्सुआलाल गाँव के कई किसानों के धान की खड़ी फसल राख़ के कीचड़ में मिल गई।

लगभग डेढ़ साल से भी अधिक समय के बाद, विकल्प नहीं होने के कारण वे लोग उसी जमीन पर गेहूं और सरसों उगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास धीमा है और पैदावार बहुत कम है। इसके अलावा, वादे के अनुसार उन सभी किसानों को मौद्रिक मुआवजा भी नहीं मिला है जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी या जिनकी जमीन को नुकसान पहुंचा था। जिन्हें मिली है उनकी अधिकतम राशि 12,000 रुपए है जो एक एकड़ जमीन पर की गई खेती से मिलने वाले 50,000 की तुलना में बहुत कम है।

इसके अलावा, अवशिष्ट राख़ जमा हो जाने के कारण जलमग्न खेत पर जमीन की सीमाओं को अलग कर पाना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि वापस हासिल की गई ज़मीन पर खेती करने वाले किसान भी यह नहीं बता सकते हैं कि वे अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं या किसी दूसरे की जमीन पर।

अगस्त 2019 और मई 2021 के बीच देश भर में फ़्लाई ऐश संबंधित कुल आठ गंभीर घटनाएँ हुई हैं, जिनमें से तीन सिंगरौली क्षेत्र की हैं।

यह लेख लेस्ट वी फोरगेट: ए स्टेटस रिपोर्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ कोल ऐश एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट का संपादित अंश है।

मेधा कपूर ऊर्जा परिवर्तन शोधकर्ता हैं और सहर रहेजा मंथन अध्ययन केंद्र के साथ काम करने वाली एक शोधकर्ता हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि भारत जैसी कोयले पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है।

अधिक करें: उनके काम के बारे में और अधिक जानने के लिए लेखक से [email protected] पर संपर्क करें।

दखीनवेदा ओड़िशा के केंद्रपारा जिले में लगभग 75 परिवारों वाला एक छोटा सा गाँव है। ब्राह्मणी नदी इस गाँव को चारों तरफ से घेरे हुई है और यह गाँव वर्षों से इसके प्रकोप का भाजन रहा है। इस नदी का उतार-चढ़ाव इस गाँव के लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। हर साल बढ़ती हुई तीव्रता और आवृति वाली बारिश और चक्रवात में मिट्टी की छोटी-छोटी झोपड़ियाँ बह जाती हैं और लोगों का जीवन बाधित हो जाता है।

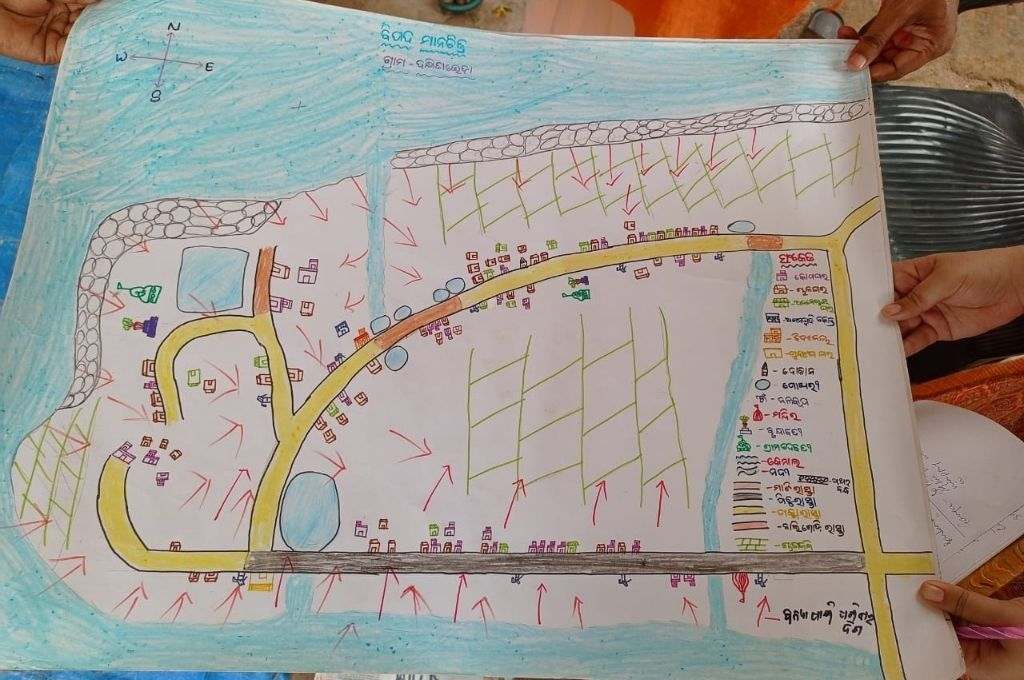

आपदा जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में नक्शा बनाना सिखाने वाली गंगा बताती हैं कि “पिछले ही साल हमारे यहाँ दो चक्रवात आए थे।” गाँव के अन्य लोगों की तरह ही गंगा ने भी मात्र 13 साल की ही उम्र में आपदा से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए नक्शे के उपयोग का प्रशिक्षण ले लिया था।

प्राकृतिक आपदा के दौरान ये नक्शे लोगों को सुरक्षित रूप से आश्रयों और रास्तों तक पहुँचने में उनकी मदद करते हैं। गंगा बताती हैं कि, “कच्ची (बिना कंक्रीट वाली/मिट्टी से बनी) और पक्की (कंक्रीट वाली) सड़कों को नक्शे में विभिन्न रंगों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लोगों को मालूम है कि आपदा की स्थिति में उन्हें सिर्फ कंक्रीट से बनी सड़कों पर ही चलना है और कच्चे घरों और सड़कों से बचना है। यह नक्शा उन्हें नजदीकी आश्रयों के बारे में भी बताता है जो अक्सर उस इलाके का विद्यालय और उसके आसपास की जगह होती है।”

कुल तीन तरह के नक्शे हैं: सामाजिक नक्शा, संपत्ति का नक्शा और जोखिम वाला नक्शा। सामाजिक नक्शे में सभी तरह के घरों (कच्चा और पक्का घर), विद्यालयों, पानी के स्त्रोतों और गाँव का एक सामान्य खांका दिखाया जाता है। संपत्ति वाले नक्शे में चक्रवात के आश्रयों, विद्यालयों, मंदिरों और अन्य इमारतों को दर्शाया जाता है जिनका इस्तेमाल आश्रय के लिए किया जा सकता है। जोखिम वाला नक्शा कमजोर घरों के साथ साथ उन रास्तों के बारे में बताता है जहां से पानी गाँव में घुस सकता है। एक निकासी नक्शा भी होता है जिसका इस्तेमाल सुनामी आने की स्थिति में किया जा सकता है।

गंगा अब गाँव-गाँव जाकर बच्चों और व्यस्कों को नक्शा बनाना सिखाती हैं। नक्शों के तत्काल उपयोगिता के उद्देश्य के अलावा गंगा को यह भी लगता है कि यह काम उनके कला निर्माण कौशल में सुधार लाने में भी मददगार साबित हो रहा है।

जैसा कि आईडीआर को बताया गया।

गंगादेवी राउत ओड़िशा में नेचर क्लब के साथ एक सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि कैसे युवाओं में लोचदार कौशल विकसित करने से उन्हें विपरीत परिस्थितियों से निबटने में मदद मिल सकती है।

मध्य प्रदेश के एक गैर-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी) के बंछाड़ा समुदाय की औरतें पारंपरिक रूप से सेक्स-वर्क से जुड़ी रही हैं। वे कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देती हैं और अपने परिवारों की सबसे कमाऊ सदस्य होती हैं। पुरुष सदस्यों को आमतौर पर अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे निर्माण से जुड़े काम मिलते हैं। जिनमें उन्हें रोजाना बहुत कम दिहाड़ी मिलती है।

सेक्स-वर्क के साथ कलंक का भाव जुड़ा होता है जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए दूसरे तरह के रोजगार ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है। समुदाय की एक सदस्य अंजलि* बताती है कि “इसके कारण हालत ऐसी हो जाती है कि जीवन से जुड़े हर पहलू में औरतों के ऊपर बहुत बोझ हो जाता है”, शादी में भी इसके कारण ऐसी ही समस्या होती है।

अंजलि आगे बताती है कि “जब एक पुरुष की शादी होती है तो दूल्हे के परिवार को 2 से 2.5 लाख तक रुपये देने पड़ते हैं और यह पैसे दूल्हे की बहन कमा कर लाती है”। इस तरह की शर्तें ग्राम पंचायत की ही एक इकाई जाति पंचायत द्वारा तय की जाती है जिसका काम विशेष जाति के आचरणों को निर्धारित करना है। उसी तरह अगर दुल्हन उस शादी के बंधन से बाहर निकलना चाहती है तब उसे या उसके परिवार को दूल्हे के परिवार से मिलने वाली राशि का दोगुना भुगतान करना पड़ता है। दोनों ही मामलों में महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है।

कानूनी तौर पर इस प्रथा को चुनौती देना आसान नहीं होता। पुलिस-कचहरी जाने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि जाति पंचायत समुदाय के रहन-सहन का तरीका तय करती है। अंजलि का कहना है कि “सब कुछ के बावजूद हमारी जवाबदेही अभी भी पंचायत के प्रति है, क्योंकि हमें यहीं रहना है।”

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिया गया है।

अंजलि एक स्वयंसेवी संस्थान की कर्मचारी है जो यौन हिंसा और बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों के लिए काम करती है। देबोजीत आईडीआर में समपादकीय सहयोगी हैं। यह लेख अंजलि के साथ किए गए संवाद को आधार बनाकर लिखा गया है।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: बाल विवाह के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण के बारे में जानें।

राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंडा प्रखण्ड की आशा कार्यकर्ता सीता* ने बताया कि “2005 से, मैं आशा कार्यकर्ता (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के रूप में काम कर रही हूँ। गाँव में जब भी कोई बीमारी होती थी लोग मुझसे संपर्क करते थे। लेकिन कोविड-19 के बाद लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है।”

महामारी की दूसरी लहर के दौरान दक्षिणी राजस्थान के इस इलाके में बहुत सारे मामले सामने आए थे (चूंकि बहुत लोगों की जांच नहीं हुई थी इसलिए ये सभी मामले आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए)। यहाँ तक कि सबसे दूर-दराज वाले गांवों में भी हर घर में दो से तीन लोग बीमार थे। हालांकि, जब आशा कार्यकर्ता मेडिकल किट लेकर उनके पास पहुंचती थीं तब वे बीमारी से इंकार कर देते थे। सीता ने कहा कि वह जहां भी गईं, शुरुआत में गाँव वाले लोग बीमार दिखने के बावजूद “कोई बीमार नहीं है” या “यहाँ सब ठीक है” कहकर टाल देते थे। एक अन्य आशा कार्यकर्ता रोमी* का कहना है कि “एक बार एक आदमी ने मुझे डंडे से धमकाते हुए गाँव से भागने के लिए कहा था”।

इसके उलट, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थानों के कार्यकर्ता उन समुदायों के लोगों के पास जाते थे और बीमार मरीजों की पहचान करके उन्हें घर पर ही की जाने वाली देखभाल के लिए समझाते और दवाइयाँ मुहैया करवाते थे। कुछ जगहों पर, लोगों ने उन स्वयंसेवियों से खुले आम यहाँ तक कहा कि वे “सरकार वाली दवाई” (सरकार द्वारा मुहैया कि जाने वाली दवा) नहीं लेंगे लेकिन “संस्था वाली दवाई” (स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा दी जाने वाली दवा) से उन्हें आराम हुआ है।

पिछले कुछ सालों में, आशा कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और आम लोगों के बीच की कड़ी के रूप में काम कर रही है। फिर ऐसी स्थिति कहाँ से आ गई कि गाँव के लोग हाथ में डंडा लेकर उन्हें बाहर भगा रहे हैं, और समुदाय के बीमार दिखने वाले सदस्य भी उनकी मदद लेने से इंकार कर देते हैं?

महामारी की पहली लहर के दौरान, आशा कार्यकर्ता ‘कोरोना निगरानी टीम’ का हिस्सा थीं। इनका काम अपने गाँव वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन को सुनिश्चित करना था। साथ ही जो लोग अपने घरों में क्वारंटाइन नहीं हो सकते थे, उन्हें क्वारंटाइन केन्द्रों में भर्ती करवा दिया जाता था। इन केन्द्रों पर पीने का साफ पानी और शौचालय आदि जैसी मौलिक सुविधाएं नहीं थीं। समुदायों के लोगों ने सरकार के एजेंडों के सूत्रधार के रूप में देखे जाने वाले आशा कार्यकर्ताओं पर संदेह करना शुरू कर दिया। दूसरी लहर के कारण यह संदेह कई गुना बढ़ गया। कोविड-19 और टीका संबंधी गलत धारणाओं और सूचनाओं ने लोगों के मन में आशा कार्यकर्ताओं के प्रति अविश्वास और डर पैदा कर दिया।

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नामों को बदल दिया गया है।

प्रियान्शु कृष्णमूर्ति उदयपुर में बेसिक हेल्थकेयर सर्विसेज में इंडिया फ़ेलो हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: यह भी पढ़ें कि प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए और महामारी से निबटने के लिए उन्हें किस प्रकार बेहतर सहायता दी जा सकती है।

अधिक करें: उनके काम के बारे में अधिक जानने और समर्थन के लिए [email protected] पर लेखक से जुड़ें।

राजू उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक प्रवासी मजदूर है। वह पिछले पाँच सालों से मदुरई में एक बेल्ट बेचने वाले के रूप में काम कर रहा है। वह ‘सेठ’ के लिए काम करने वाले पंद्रह लोगों में से एक है। सेठ नागपुर से छँटे हुए डिज़ाइनर बेल्ट लाने वाला बिचौलिया है जिन्हें मदुरई में बेचा जाता है। राजू हर सुबह 5 बजे जागता है, और हर दिन अपने बैग में चमड़े का सामान भरकर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सड़कों पर घूमता है। यही वह समय है जब राजू के मुख्य ग्राहक (पर्यटक) खरीददारी के लिए बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर के आराम के बाद मीनाक्षी मंदिर के आसपास शाम 4 बजे के लगभग वह दोबारा अपने काम में लग जाता है।

राजू की कोई तनख्वाह नहीं है, इसके बदले उसकी पूरी कमाई उस कमीशन पर निर्भर है जो वह कमाता है। प्रत्येक बेल्ट की कीमत 90 रुपए होती है, लेकिन राजू उन्हें बड़े ब्रांड के नाम के साथ ऊंची कीमतों पर बेचता है, जिससे उसे फायदा होता है। राजू बताता है कि, उसकी हर दिन की कमाई 500–700 रुपए है जो पीक सीजन में दोगुनी हो जाती है लेकिन गर्मी और बरसात में आधी।

यह पूछे जाने पर कि वह अपने गाँव से यहाँ क्यों चला आया, राजू ने कहा कि, “क्या आपकी शादी हो गई है? जब परिवार की ज़िम्मेदारी आती है तब सबसे आलसी आदमी को भी काम करना पड़ता है। मेरी एक छोटी सी बेटी है और उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ।”

आगे वह बताता है कि, “यह सिर्फ मेरा जीवन नहीं है बल्कि दूसरे शहरों से आए सभी प्रवासी मजदूरों की हालत एक जैसी है। दक्षिण भारत के बिचौलियों को हिन्दी नहीं आती है। इसलिए वे उत्तर भारत से आए ग्राहकों के लिए हिन्दी बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को काम पर रखते हैं। मदुरई के स्थानीय इलाकों के लोग कभी भी इन उत्तर भारत से आए फेरीवालों से अपना सामान नहीं खरीदते हैं। लेकिन पर्यटक कम कीमत वाले ब्रांडेड चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। ‘सेठ लोग’ इस बाजार के मौके का फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं।”

सास्वतिक त्रिपाठी फ़ाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में जिला समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट कोर्डिनेटर) के रूप में काम करते हैं।

इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।

—

अधिक जानें: पढ़ें कि प्रवासी मजदूरों के जीवन को समझने से उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में कैसे मदद मिल सकती है।

अधिक करें: उनके काम को और अधिक समझने और उनका समर्थन करने के लिए लेखक से [email protected] पर संपर्क करें।